成为玛格丽特·杜拉斯:三个写作之地

作者:曾焱 ( 1988年4月26日,罗兰·杜马(左)、玛格丽特·杜拉斯(中)和法国作家弗朗索瓦丝·吉鲁共同参加一场支持弗朗索瓦·密特朗竞选法国总统的集会

)

( 1988年4月26日,罗兰·杜马(左)、玛格丽特·杜拉斯(中)和法国作家弗朗索瓦丝·吉鲁共同参加一场支持弗朗索瓦·密特朗竞选法国总统的集会

)

正如杜拉斯的传记作者所说:“杜拉斯的影响和光芒属于另一种性质。其间最重要的东西是她在读者、作品和她自己之间建立起来的那种亲密关系。这是一个自我完成的故事:认识一种深藏在她的书中,尤其是在那种不限于每年出版一本书的文学历险中的人性。”

在生活中,在写作中,她都是一个不曾服从他律的对抗者和冒险者。

圣伯努瓦路5号:从玛格丽特·多纳迪厄到

玛格丽特·杜拉斯

巴黎第六区圣伯努瓦路(Saint-Benoit)5号。大门上方嵌有一块纪念牌,是巴黎市政府2011年才安放的,上面写着:作家玛格丽特·杜拉斯(1914~1996),1942~1996年曾在此楼居住。

( 年轻时的玛格丽特·杜拉斯

)

( 年轻时的玛格丽特·杜拉斯

)

四楼左边,木质白色百叶窗紧闭。这个见证过无数事件和人物的房间早就不再属于杜拉斯。在她去世后,半个多世纪以来一直出租的这套房被房东要求收了回去。杜拉斯的儿子让·马斯科罗曾想保留,把它变成一个纪念场所,因难度太大而放弃。1999年,他创立了“伯努瓦-雅各布”出版社,名字就取自公寓下面两条相交的小路的名字。这个出版社几乎只守护着杜拉斯的文字和电影,也包括少数她最亲近的人的作品。

圣伯努瓦路短促而细窄,在南面路口和圣日耳曼大街相接,附近有个圣日耳曼-德普雷老教堂,那个三角地带就是巴黎著名的“圣日耳曼-德普雷圈”:花神咖啡(Flore),双偶咖啡(Deux Magots),大街对面还有老酒馆里普(Lipp)——在20世纪中期,左岸此地曾是巴黎知识分子的聚会场所。杜拉斯有时也去萨特和波伏瓦的地盘“花神”见朋友,但她自己的老地方还是“里普”,门口靠墙角处有她一个常占据的座位,侍者虽不热心讲述,也还愿意指给我们看:杜拉斯以前总是坐在那里和人聊天。

( 花神咖啡馆

)

( 花神咖啡馆

)

在她家楼下,街对面有个小馆“小圣伯努瓦”(Petit Saint Benoit),据说是她平时最爱的餐馆。家常味道,百年老店,墙上写着开业于1901年。餐馆里面挂了各种老照片,当然也有杜拉斯的,不过现在侍应生都是在她去世后才进店,并未见过真身。倒是有张老照片,是拍过市政厅前著名一“吻”的摄影大师罗伯特·杜瓦诺在门口为店家拍的30年代全家欢,真正见了岁月长短。

5号四楼公寓并不只是杜拉斯的写作地和居所,还有些许历史的沉淀。从1942到1964年,这里曾有过一个“圣伯努瓦路小组”,朋友眼里“美妙的集体”:大约十几名成员,每周一次聚会,都是“二战”时期抵抗分子或战后亲共产党的编辑和作家。在后期,这个房间也常出现莫里斯·布朗肖、乔治·巴塔耶、罗兰·巴特,偶尔也有加缪。

( 里普啤酒屋

)

( 里普啤酒屋

)

《毁灭吧,她说》和《阿巴恩 沙巴纳 大卫》,是十几年后杜拉斯对圣伯努瓦路这段生活的小说呈现,关于爱情、友谊和政治共同体的体验。福柯读了这两本书,在写给杜拉斯的信中说:“我重读了好几次《阿巴恩》,或许阅读还没有结束。您是我所需要的作家。”

杜拉斯在40年代和罗贝尔·昂泰尔姆、迪奥尼斯·马斯科罗的三人乌托邦同样有名,但也并不是传说中的一妻两夫。事实上,据亲密朋友回忆,杜拉斯取得法学学士文凭后,在殖民部管辖的殖民信息中心找到一份薪水不错的工作,并在1939年和昂泰尔姆结婚。1942年他们搬进这间公寓,失去了刚落地的孩子,并决定分开。同年她爱上了伽利玛出版社的编辑马斯科罗,但生活中仍和昂泰尔姆住在一起,直到1947年她和马斯科罗有了孩子才正式离婚。1943年春,是杜拉斯安排昂泰尔姆和马斯科罗见面,两个人从此建立起异常牢固的友谊,关于这一点从无人质疑,他们确实成为挚友。他们的朋友埃德加·莫兰曾撰文回忆:“玛格丽特,用海洋般的爱包裹了罗贝尔,但不和他做爱。迪奥尼斯是她的情人。非同寻常的是罗贝尔和迪奥尼斯之间超越了兄弟的情谊。他们通过玛格丽特联系在一起,后来迪奥尼斯帮助罗贝尔逃离达豪集中营救过他的命。罗贝尔对迪奥尼斯怀有崇敬,迪奥尼斯对罗贝尔更多的是兄弟情谊。事实上,是一种三位一体的爱把他们维系在一起。后来玛格丽特在存在和情感上都自主了,罗贝尔和迪奥尼斯一直保持团结一致。”

( 巴黎第六区圣伯努瓦路5 号。杜拉斯曾在此居住

)

( 巴黎第六区圣伯努瓦路5 号。杜拉斯曾在此居住

)

1943年,就在这个房间,名叫玛格丽特·多纳迪厄、从法国海外领地“印度支那”回到巴黎读完法学院的女孩终于发表了第一部小说《厚颜无耻的人》。她在封页署下一个笔名,成为“玛格丽特·杜拉斯”。“杜拉斯”(Duras),是她父亲的家乡洛特-加龙省一个小镇的名字,父亲去世后,她随母亲及两个哥哥曾回杜拉斯住过两年,那个名叫普拉提耶的旧庄园当时还是她父亲的产业。她厌弃了以父之名,却对那个和父系家族相联结的遥远之地怀有温情记忆。在小说《厚颜无耻的人》里(初稿原名《塔内朗一家》),她以女主人公莫德的视角反复描摹了庄园周围的风物,还有那趟途经波尔多的小火车。成名后,她曾几次想要买回普拉提耶的老房子,虽然房子已经在一场火灾中破败为废墟。

她将小说题献给新的爱人迪奥尼斯·马斯科罗。他不像昂泰尔姆是出身大资产阶级家庭,但年纪轻轻已经是加缪等作家的审稿人,对小说优劣判断准确。杜拉斯无疑从此受益。

( 玛格丽特·杜拉斯和儿子(摄于20世纪50年代早期)

)

( 玛格丽特·杜拉斯和儿子(摄于20世纪50年代早期)

)

在她发表小说的这一年,萨特和波伏瓦分别出版了重量级的作品《存在和虚无》、《女宾》。而她的小说没有激起什么反响,直到7年后,《抵挡太平洋的堤坝》才让她真正成名。其间那本《平静的生活》则是《堤坝》的预演,杜拉斯题献给母亲,但她却在献给母亲的小说中写到了一场发生在兄妹之间的恋情,“炫目的、注定受到惩罚的不伦之恋”。

这一时期的杜拉斯仍十分漂亮迷人,就像她在大学时一样,是朋友圈里的磁石。在圣伯努瓦5号四楼的这个窗栏前,她留下许多照片,都是那时还未“备受摧残”的面容。她的大学同学乔治·博尚曾回忆她年轻时的美貌:我们许多上了年纪的老师一看到她,就对她十分着迷,她希望什么就满足她什么。她确确实实太迷人了。

( 杜拉斯和迪奥尼斯·马斯科罗(摄于1947年)

)

( 杜拉斯和迪奥尼斯·马斯科罗(摄于1947年)

)

1943~1944年,他们都加入了老同学弗朗索瓦·密特朗领导的地下抵抗组织,杜拉斯化名勒鲁瓦夫人。密特朗不止一次造访圣伯努瓦路5号四楼。这段经历添加了这个房间的传奇,也包括杜拉斯本人的复杂性。在昂泰尔姆被捕并被流放德国集中营的1944~1945年,杜拉斯和政治联系更加密切,她加入了法国共产党。战后,她要求获救的昂泰尔姆以及去救他的马斯科罗也都加入了。但在1951年,因为坚持以一种“在一起又完全自由散漫”的方式实践信仰,他们又同时被开除了。

从1942到1996年,一直和这个房间同在的只有杜拉斯一个人。当五六十年代的政治激情时代消逝,三人乌托邦不再像从前紧密——昂泰尔姆再婚了,杜拉斯也和马斯科罗分手了——杜拉斯的写作空间也逐渐漂移到了诺弗勒堡或黑岩公寓。这个房间成为她和朋友们的纪念物,一个革命浪漫主义标本。

( 20世纪60年代,杜拉斯(中)和前夫罗贝尔·昂泰尔姆及昂泰尔姆的现任妻子在海边

)

( 20世纪60年代,杜拉斯(中)和前夫罗贝尔·昂泰尔姆及昂泰尔姆的现任妻子在海边

)

但在生命最后两年,杜拉斯又彻底回到圣伯努瓦路5号这个最初的居所,写作的起点。她坐在四楼窗前,扬·安德烈亚记下她每一句话。她说:我是野蛮而绝望的作家。

诺弗勒堡(Neauphle-le-Chateau):孤独的写作之所

( 上、下图:杜拉斯在诺弗勒堡的住所

)

( 上、下图:杜拉斯在诺弗勒堡的住所

)

诺弗勒堡属巴黎大区伊夫林省,是那种郊镇常见的只有一条主马路的小城。开车出巴黎,走A12公路凡尔赛方向,一路苹果花树和油菜花田把我们带到这里,路程不过一个多小时。

1958年,杜拉斯用《抵挡太平洋的堤坝》一书改编成电影的版税在这里买下一栋老墅屋:格雷里耶尔医生路(Rue Docteur Grelliere)1号。两年后,杜拉斯亲手打理好屋里屋外,独自带着12岁的儿子搬来生活。

诺弗勒城虽小,总有故事。在杜拉斯之后,这里的另一位名人是伊朗宗教领袖霍梅尼。1978年夏他跑到法国寻求政治避难,曾被安排在此地藏身,成了杜拉斯的邻居。几个月后他从这里返国并成功上位,大约是念旧情,德黑兰后来有一条诺弗勒堡路。

在路口有两个1号大屋,我犹疑着,有老人从他家低矮的窗户里探出身来指点:左边。我们闲聊了几句,老人在杜拉斯生前就与她为邻,在他谨慎的描述中,只知道杜拉斯很少露面,只要回到这栋屋里,那扇大门就是紧闭的,“白天从来没见她在这条街上散步,深夜有时会看到她出来”。

( 1970年1月10日,杜拉斯(前中)参与占领“法国全国雇主理事会办公室”的抗议集会

)

( 1970年1月10日,杜拉斯(前中)参与占领“法国全国雇主理事会办公室”的抗议集会

)

杜拉斯400平方米的大屋在这片街区显得最老旧,最初是当地农庄,带有一个上百年的池塘。大屋有一面正对通向巴黎的那条主路,密植的藤蔓——常青藤和葡萄树干攀附了每一扇门窗,虽当路口,因了这些藤蔓,老屋仍显得沉静而隐秘,和外面世界有了布景一般的隔绝感。

她在走进大门的第一秒钟就决定买下它,并支付了现金。至于价格,据她自己在书中透露,和购买屋里那架钢琴相差无几。

( 杜拉斯(左)与法国女演员让娜·莫罗

)

( 杜拉斯(左)与法国女演员让娜·莫罗

)

“这所房子是孤独之所,但它前面有一条街,一个广场,一个很老的水塘和村里的学校。池塘结冰时,孩子们来溜冰,于是我无法工作。这些孩子,我随他们去。”杜拉斯在书中写道。

眼前景物和她当年的描述没有什么不同。她家对面是小广场,有座老水塔和一个当地战争牺牲者纪念碑,是小城里最易辨认的标识。广场后面还是那所学校,中午放学时候,朝向马路的小侧门被打开,孩子们安静地、奇异地像是从一堵墙里鱼贯而出,有个老警察站在对街指挥孩子过完马路然后就消失了,带着《虎口脱险》里的喜感,时间好像倒流。

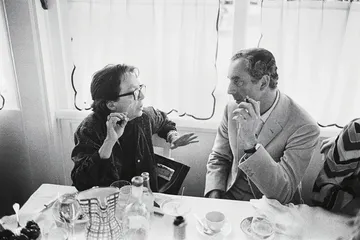

( 20世纪70年代,杜拉斯(左)和意大利导演米开朗基罗·安东尼奥尼在戛纳电影节上会面

)

( 20世纪70年代,杜拉斯(左)和意大利导演米开朗基罗·安东尼奥尼在戛纳电影节上会面

)

而在僻静的格雷里耶尔医生路上,多数人家都在花园种了苹果树,这个季节,团团簇簇的白色小花熏甜了整条街。我们能看到的杜拉斯家,有大半池塘、一角花园,几株高大古树。看不到的围墙里,是杜拉斯自己描述过的景物:落叶松、苹果树,胡桃树、李子树、樱桃树以及枯死的杏树。在卧室前有《大西洋人》中那株出奇的玫瑰。一棵柳树。还有郁李树、鸢尾。在音乐室的窗外有株桃花,是情人迪奥尼斯·马斯科罗当年为她栽下的,他也是杜拉斯的爱子——让·马斯科罗的生父。一些年后,杜拉斯把大屋作为礼物送给了儿子。

“我终于有所房子可以躲起来写书。”“它抚慰我童年时的一切痛苦。我购买它时立刻知道这对我是件重要的事,有决定意义的事。对我自己和孩子而言,这是我生平第一次。”

( 杜拉斯(左)和扬·安德烈亚-斯坦纳(摄于1993年)

)

( 杜拉斯(左)和扬·安德烈亚-斯坦纳(摄于1993年)

)

她大概不断回想起家人为拥有一栋大屋和土地所受过的痛苦:1924年,她母亲玛丽·多纳迪厄在柬埔寨波雷诺从安南人手中买下300公顷终将消失的田产,她带家人反反复复修筑堤坝,抵挡不断侵袭家园的海水,终至倾家荡产。杜拉斯在《抵挡太平洋的堤坝》中写到母亲这段失败经历。这本小说为她带来了诺弗勒堡这个安宁的写作之地,也成全了她可以在自己的世界里横冲直撞无视他律。

杜拉斯悉心照管这所抚慰她的屋子。她甚至连摆放的花也从不扔弃,就让它们永远干枯在花瓶里。很多年里,她都对这栋屋保有爱人一般的好奇,她总想知道关于“前任”的一切,比如,从前这里有没有住过像她一样的作家。她为此经常打电话到附近凡尔赛城里向地产中介询问,她也成功地找全了记录在册的过往拥有者:前房主是巴黎的大公证人,再前面的那些房主都是当地人,总之没有作家。她大约因此而满足,因为终于确认这屋里有她一写再写的孤独。

( 黑岩公寓——杜拉斯另一处重要的写作之地

)

( 黑岩公寓——杜拉斯另一处重要的写作之地

)

“现在我才知道在那里待了十年。独自一人。为了写书,书使我和其他人知道我当时就是作家,和今天一样。这是怎样发生的?该怎么说呢?我能说的只是诺弗勒堡的那种孤独是被我创造的。为了我。只有在那座房屋里我才独自一人。”

“写书的人永远应该与周围的人分离。这是孤独。作者的孤独,作品的孤独。”

( 杜拉斯在越南的居所

)

( 杜拉斯在越南的居所

)

在法国新出版的传记《穿越世纪》里,杜拉斯的老朋友、传记作家阿兰·维尔贡德莱(Alain Vircondella)写道,直到七八十年代,“当她需要平息自己的疯狂时,她便去诺弗勒,好像前往一个避风港”。他说,她喜欢那栋房子,常在那个角落里闲逛,寻找过去的痕迹,寻找最初的故事,但遭到了抵抗,遗忘抹去了一切。她有时强行讲故事,想象她的居民们就藏在那里,等待“1789年大新闻”,她高兴地以为来自凡尔赛的新闻能传到她耳朵里,凡尔赛就在附近。她自己动手做家务,养了家禽,在水果成熟的季节做果酱,在周末款待城里来的客人,就像那些住在乡村的主妇们一样。常来诺弗勒堡做客的,有巴黎的大出版商伽利玛一家。这个家族几乎和当时每一位知名作家私谊甚笃:加缪、萨特、萨冈……1960年加缪遇车祸那天,就坐在伽利玛侄子驾驶的跑车上,他们在南部一起过完新年返回巴黎。而在杜拉斯的诺弗勒堡大屋,他们经常来一大家子,最多时有15个人,“在座的还总有罗贝尔·昂泰尔姆和迪奥尼斯·马斯科罗以及他们的朋友。还有我的情人们,特别是热拉尔·雅尔洛,他是魅力的化身,也成了伽利玛家的朋友”。杜拉斯提到她的前夫和情人们总是毫无遮掩,他们属于一个仿佛存在的杜拉斯家族——她去世后,葬礼在离她圣伯努瓦寓所不远的圣日耳曼-德普雷教堂里举行,她曾经的爱人和朋友:马斯科罗、莫兰、莫妮卡……都站在了家人的行列中。

在这所大屋里,杜拉斯自称找到了写作的“火山般的狂热”——“我的书出自这所房子。也出自这种光线,出自花园。出自水塘的这种反光。”1964年,她开始在这大屋里创造杜拉斯的印度和梦魇般的加尔各答,尽管她只在17岁那年路过这座城市并停留了一天。她给自己的写作固定了某种形式感:早上,并且只在二楼,印度系列前两部:《劳儿之劫》和《副领事》就是在二楼卧室里写成的。后来她却又披露只在底层的客厅里写作,让书桌面对大花园和老池塘。

她喜欢波德莱尔、狄金森,偏爱米什莱。还有司汤达。但她不读巴尔扎克。她还说:“文本中之文本是圣经的《旧约》。”

她总是如此,对所有的他律和规矩都不服从:被党制定的组织原则,由男人制定的夫妻规则,被伦理惩罚的兄妹之恋,以及后来那一场令世俗社会鄙薄的忘年之恋。昂泰尔姆后来的妻子莫妮卡写到过杜拉斯这种矛盾和挑战的性格:她在咖啡馆从不付小费,却会慷慨地替朋友们缴税。

很多人谈论她的《情人》并因此而定义她。其实,她不只是《情人》。在那本在生命即将终止时完成的薄薄一本《写作》里,有一段写到了诺弗勒堡大屋里一只苍蝇的垂死,那是更接近杜拉斯的杜拉斯:她在一间空荡的储藏室里等待朋友来访,在寂静中,看到一只苍蝇被粘在粗粝的水泥上做垂死挣扎。她走过去看它死去。朋友到来时,她将那个地方指给朋友看,并告诉她有只苍蝇在3点20分时在那里死去。“我的在场使它的死亡更显得残酷。这我知道,但我仍待在那里,为了看。看死亡如何逐步地入侵这只苍蝇。也是看看死亡来自何处。来自外面,还是来自厚墙,或者地面。它来自怎样的黑暗,来自大地或天空,来自附近的森林或者尚无以名之的虚无——它或许近在咫尺——也许它来自我这个试图寻找正在进入永恒的苍蝇的轨迹的人。”“苍蝇死亡时刻的精确性使它有了秘密葬礼。证据就在这里,它死了二十年,我还在谈论它。”她将那只苍蝇死亡的时刻,形容为“湿柴着火的声音”。事实上,我们在杜拉斯的小说人物里,经常听到这种“湿柴着火的声音”,那是《劳儿之死》里的劳儿·V-斯坦因,也是《印度之歌》里的安娜·玛丽-斯特雷特,积蓄、爆发并具自我毁灭的能量。

杜拉斯开始在诺弗勒堡家中拍摄电影。这种将自己的家作为拍摄场地的习惯后来也延续到特鲁维尔时期,直到1985年她不再涉足电影。1959年她和阿伦·雷奈合作编剧《广岛之恋》获得成功后,杜拉斯对将自己的文本搬上银幕或舞台发生了不知疲倦的兴趣。但她要求影像绝对屈服于文本,“让写作爆炸于电影、戏剧中”,这种无法预料后果的冒险通常只能由她自己亲自来实践。她拍了《毁灭吧,她说》、《黄色的,太阳》、《娜塔莉·格朗热》。然后是那部只有对话的《卡车》,她用后来大红大紫而当时刚刚出道的热拉尔·德帕迪约做男主角,而她自己出演那个搭顺风车陪他一起旅行的女人,喋喋不休,没有身份也没有面目。她显然钟爱这部片,虽然围绕着她电影作品的争议因它而进一步激化。后来在圣伯努瓦路时期的好友埃德加·莫兰邀请她参加法兰西文化台的一档节目做嘉宾,她接受邀请的条件是他必须先看过《卡车》并说出观感。莫兰庆幸自己对这部片子还感兴趣,在电话里说了些好话。

1971年,在中断6年后,杜拉斯又以小说《爱》回到印度系列,然后是两部再度受到好评的电影:《恒河女子》和《印度之歌》。《印度之歌》她坚持放在布洛涅·比扬古拍摄,是雷诺工厂旧址,在她激烈投身60年代末的法国社会运动时期,她曾提出要把那里的所有资本历史都记录下来拍摄出来。她在政治中追寻的也是写作。就像她自己所说的,“写作从未离我而去”。

过完70岁后,她带扬·安德烈亚回到这里,却开始厌倦这座花园里曾经让她钟爱的玫瑰味道。

“我的卧室不是一张床,不论是在这里,在巴黎,还是在特鲁维尔。它是一扇窗子,一张桌子,习惯用的黑墨水,品牌难寻的黑墨水,还有一把椅子。以及某些习惯。无论我去哪里,我在哪里,甚至在我不写作的地方,例如饭店客房,我的手提箱里一直放着威士忌以及应付失眠或突然的绝望。”

她又酗酒了。最亲密的女友芒梭说她每天都要喝下5升红酒,扶着桌椅才能在房间里挪动。酒精两度导致昏迷,让她住进了美国医院。出院以后,她开始越来越多地留在特鲁维尔。在巴黎圣伯努瓦路的时间也增多了。

1984年以后,她不再拍电影。诺弗勒堡最后一次在镜头里出现是在1991年,《来自北方的中国情人》登上当季畅销书榜首,她在电视节目“性格”中与贝纳尔·拉普进行了一次访谈,关于爱情、母亲、印度支那、小哥哥、犹太人。节目是放在初夏的诺弗勒堡录制的,观众可以从镜头里看到覆盖着常春藤的大屋正充盈着绿意。

特鲁维尔:黑岩公寓里的爱情

“扬·安德烈亚-斯坦纳的名字也是在特鲁维尔出现在我的面前的。难以忘却。”

在《80年夏》出版时——这是那个特殊夏季,杜拉斯住在特鲁维尔(Trouville)为《解放报》撰写专栏的结集——她在扉页上题写:献给扬·安德烈亚。那个年轻恋人。作为杜拉斯的第三个也是最后一个写作之地,特鲁维尔被这段暮年之恋填满了。

离开巴黎4小时之后,我们在薄薄的黄昏里驶进诺曼底的海滨小城。隔着图尔克河,对岸的赌城多维尔(Deauville)十分鲜亮,巴黎名流大都将度假屋安在那一边,每到夏日满城衣香鬓影。相形之下,特鲁维尔虽然也有赌场,城市的调子却老旧了许多。市政大厅周围是城市中心,有一条傍海的长街,几家老牌餐厅、咖啡馆和一个海鲜市场。再往前十数米,就见到平整宽阔的特鲁维尔海滩,高坡在一侧陡然拔起,老屋和窄巷码在坡地上,俯瞰海面。

特鲁维尔自19世纪中后期就是画家喜欢的写生地。1865年夏,古斯塔夫·库尔贝(Gustave Courbet)在这里画过代表作《特鲁维尔的潮汐》。在写给朋友的信中他说自己被海滩吸引,连续画了20多幅,每一幅都比从前更自由。莫奈也是特鲁维尔的绘画者,1870年他带爱妻卡米耶来这里度蜜月,那几幅《在特鲁维尔海滩》有着慵懒的明媚。

杜拉斯入住的黑岩公寓——曾经的黑岩旅馆(les Roches Noires)就在海滩东北角的陡坡半腰,经数十级宽大台阶和海滩相连,现在台阶旁边已被立了牌,命名“杜拉斯之梯”。22岁那年,杜拉斯在巴黎修完法律课程后,曾开着她的黄色福特敞篷车第一次来到多维尔-特鲁维尔,立刻被这里的大海迷住了。很多年以后,她在生前没有发表过的短文——《多维尔和死亡》里面复述了这种感受:“多维尔……是扔给大海的,或者说是扔给它的。空地是某种共鸣室。天气恶劣的时候,海水一直涌到一幢幢酒店的台阶上,旅馆业最大的疯狂,地球的历史上最后的杰作。”1963年,她在《费加罗报》上偶然看到一则黑岩旅馆有房间待售的房产公告,立刻决定买下来,就像几年前买下诺弗勒堡的大屋。传记作家阿兰·维尔贡德莱在这方面太了解她,他说:她有“既不蔑视奢华的生活也不蔑视金钱的左派妇女”的名声,本能地想当地主,好像这是为母亲报仇,报复《堤坝》上摇摇不稳的平房。

1866年落成后,“黑岩”一直是诺曼底地区有名的豪华旅馆,有身份的客人到特鲁维尔必会下榻此地,其中最著名的一位应该是《追忆逝水年华》的普鲁斯特了,他把黑岩写进了小说中的“巴尔贝克旅馆”。现在的黑岩大门边悬挂了一块纪念牌,说明普鲁斯特曾三次入住:1885年陪他那位曾迷倒巴黎社交界的外祖母来度假,1893和1894年则是陪母亲。他总在9月来,写信给朋友说,如果一定要到海边待两天,那么此时的特鲁维尔是最好之地。20世纪50年代后,黑岩旅馆被分售为私人公寓,不再对外开放。杜拉斯买下的是2楼最右侧一个临海的大套间,透过窗户,可以看到“无边无际的大海和无边无际的沙滩”,“在不断变化的光线中走来走去的人”。六七十年代,她还是更喜欢待在诺弗勒堡那座大屋里写作,夏季才来海滨,但在1980年后她来特鲁维尔时日渐多,铺开那段暮年之恋,“可怕而崇高的爱情”。

“她在滨海这条路上散步,到超市购物,在餐馆吃饭,有时和扬·安德烈亚一起。很多老居民都见到他们。”安妮-克洛德·迪克卢(Annie-Claude Diquelou)告诉我。她是特鲁维尔市旅游发展署的项目专员,负责在每年10月策划一个以杜拉斯为主题的大型文化活动:排演她的戏剧,或是在黑岩公寓的神秘大厅里举办作品朗诵会、讨论会。今年4月4日是杜拉斯百年诞辰,特鲁维尔刚办完系列纪念活动,据说很热闹,从巴黎和其他地方都有杜拉斯迷赶来参加。

这天早上,我和安妮-克洛德按照信里约定在市政大厅门前见了面。她开来一辆嘎吱作响的红色老爷车,带我和朋友绕上陡坡去看黑岩公寓。

“写《爱》的时候,她想起了黑岩,想起了自己居住的旧豪华公馆,她现在去那里更勤了。‘在那座建在海上的公寓里’(过去也许是套房),她从平台上望出去,看那个‘由风,由沙’构成的地方。在死气沉沉的背景下,游客、疯子、流浪的女人相继而过……时间、白天和夜晚似乎都在这屋子里消失了。”阿兰·维尔贡德莱在传记里这样写有杜拉斯气息的黑岩。

还有“通过”扬·安德烈亚的眼睛,写他在1980年7月29日初入黑岩时看到的神秘大厅:“装饰艺术风格的宽大客厅有个巨大的圆形玻璃窗,朝着沙滩和大海。远处,靠右边的地方,可以看见勒阿弗尔港的炼油厂,正冒着烟。玛格丽特·杜拉斯后来将提到它们的丑陋和对人们的威胁……扬·安德烈亚的心怦怦直跳,环视了大厅一眼,电梯很旧,他上去以后到达杜拉斯住的那个楼层。那是在二楼,走廊与《印度之歌》中的走廊很像,铺着红地毯,有镜子,这种庄严的感觉让人想起宫殿矫揉造作的气氛,也有《去年在马里安巴德》气场。杜拉斯给他开门,让他走进了她的套间,里面的家具和装饰很简单,看起来像是‘沙滩’,藤椅、褪色的窗帘、图画、照片、图像,邀请函钉在墙上,她在巴黎也习惯这样。他们喝着酒,交谈着印象。谈话持续到很晚,已经23点了,没有车回卡宴了。杜拉斯建议他留下,住在她儿子让的房间里。扬·安德烈亚同意了。他直到她去世才离开她,十五年半以后……”

离开黑岩,安妮-克洛德带我们下山,到杜拉斯最爱的“le Brasserie Central”——海鲜市场对面的老啤酒屋。餐厅为家族经营,现在这个老板凡·科兰(Van Colen)已经是第三代,周围四家老店都在他名下。和老板一样熟悉杜拉斯的还有侍者米歇尔,老头自1962年起就在这里工作,有十几年,杜拉斯是他的常客。她总是坐在里间靠墙角的那个位置,口味也固定,喜欢点一种火腿薄饼(Crepe au Jampon)。据说她只要住在特鲁维尔,几乎每天晚上都来这里用餐,独自一人,或与扬一起。

我们和法比安娜·贝尔戎(Fabienne Bergeron)一起午餐。整个80年代,她曾住在黑岩公寓,与杜拉斯为邻。现在她搬到了黑岩对面的一座老别墅里,常住特鲁维尔,偶尔才回巴黎看望家人。“70年代我在巴黎做电影剪辑工作,和杜拉斯的儿子让·马斯科罗成了朋友。有一天他跟我说,我妈妈旁边有套房子空着,你买下来度假用吧。没想到我就这样住下来了。”

法比安娜的父亲雷吉·贝热隆(Regis Bergeron),曾在1959~1961年作为首批法国专家应邀赴华。他在外文出版局担任法文编审,为《中国建设》(现为《今日中国》)、《中国画报》和《中国文学》等期刊修改译文,也受邀到北京大学主讲当代法国文学。回国后他成了研究中国电影的汉学家,并于1964年在巴黎主持创办了著名的凤凰书店,经营中国出版的法文书刊和中国手工艺品、绘画作品、唱片,也售卖法国和欧洲其他国家出版的中文书刊,成为中法文化交流的一位重要人士。法比安娜随父母在北京生活的时候大约六七岁,正是开始认知外部世界的年纪,时间虽短,却对中国有了很深的记忆。也许就是因为这个原因,她和从小在亚洲生活的杜拉斯有了共同话题,拉近了距离。杜拉斯去世后,她和让·马斯特罗一起加入到杜拉斯纪录片的拍摄团队,现在她是玛格丽特·杜拉斯文学奖的评委之一。

在法比安娜的印象中,杜拉斯是个说话非常直接的人,比如有时去见她,她会说:赶快回去把这条裤子换掉,太不好看了。“她身上有一种说不清楚的东西,也许就是强大的气场,总能吸引你靠近她,年轻人尤其喜欢聚集在她旁边,像那些跟她排过戏的演员。”

“她很喜欢去附近一个名叫Qilleboeuf的河湾,风景很美,离特鲁维尔大概40分钟车程。那儿有老式轮船帮人渡河,她说,每次去都会想起在湄公河的场景。”

然后我们聊到扬·安德烈亚。法比安娜回忆她有时也在黑岩公寓碰见他,“很有修养,很沉默,在杜拉斯面前有点紧张,大约是因为她对他总是很严厉。跟我聊天的时候,杜拉斯偶尔提到他,但不会太多。他们一起去海边,并不刻意避开别人”。

在新传记里,作者阿兰·维尔贡德莱对扬也有类似但更为细致的描述:

“扬·安德烈亚的青春活力,他的清新,优雅,衣着方式,白色的亚麻衬衣,白色的服装,模仿《印度之歌》中安娜-玛丽·斯特莱特宫中的男人们,他说话谨慎,总是字斟句酌,知道如何让时光流逝得有戏剧性,他捍卫着沉默的时刻,不啰唆,话不多,一副充满爱心的样子,别人以为那是装出来的,其实于他来说是自然的,凡此种种,很快就让他成了杜拉斯式的角色。他当然在努力演好这个角色,不过前几年大量阅读她的书,已经使他成熟了。哪怕是他的抽烟方式,也不能不让人想起杜拉斯抽烟的样子……不过,杜拉斯并不想让他无所事事,她有多浪漫就有多理性!扬·安德烈亚还必须充当她的秘书,用打字机给她打文章,给她拆信,有时还根据她的口述回信,等等。他虔诚而高兴地接受了一切。”

1981年,杜拉斯开始在黑岩公寓的大厅里拍摄《大西洋人》——几年前《恒河女子》也是在这个场地拍的,她认为这里无人知晓。这次她用了扬做主角。但其实影片在银幕上播放时一片漆黑,只有个声音在指挥着扬“扮演”的男人,描述他缓慢的变化,讲述不久前也是在这里发生的事情:人物的出走,杜拉斯的恐惧,一切都混淆在一起。现实中,扬也不断出走。他向杜拉斯坦白了,自己没有可能从物理层面爱一个女人。杜拉斯迷信自己的改造能力,想再挑战一次现实,但她失败了,扬逃跑,彻夜不归,去海边酒吧和漂亮男孩约会。她只能转而决定把扬创造为“作品”,变成她众多小说人物中的一个。她在发表于1992年的《扬·安德烈亚·斯坦纳》一书中对这段关系做了“拉辛式的坦白”:1976年在卡宴,年轻的大学生如何鼓足勇气说想给她写信,寄到出版社。而她回答:不,寄到圣伯努瓦路5号。他坚持了5年,往往没有回音,但在1980年那个夏天,年轻的通信者终于被邀请从卡宴来到特鲁维尔喝一杯,他走进黑岩公寓神秘的大厅,从那一刻起再也没有离开过——“我65岁的时候,与同性恋者Y.A发生了这个故事。这也许是我人生最后阶段最让人意想不到的事情,也是最可怕、最重要的事情。就像在《痛苦》中发生的事情一样。”杜拉斯在那本书中写道。

黑岩公寓时期发生的另一重大事件,当然是1984年小说《情人》获得了法国文学的最高奖项——龚古尔文学奖。她在法国收视率最高的电视文学访谈节目“Apostrophes”中表现得既锋利又迷人,令王牌主持人贝纳尔·毕沃也十分倾倒,此后他就始终是杜拉斯的支持者。毕沃问她:“您的写作风格是什么?”她回答:“风格?我没有风格。”杜拉斯在她70岁这年成了真正的明星作家,连她平时喜欢的便装——高领毛衣、及膝裙、羊毛裤和背心——也被媒体称为“杜拉斯装”。

但她确实如传言所说,憎恶让·雅克-阿诺根据小说改编的同名电影《情人》。法比安娜回忆说,1992年当影片公映后,杜拉斯有次生气地对她说:他为什么把镜头拍得那么美?我要的根本不是美这种东西!

美无法承担杜拉斯在文字中想要传递的极端体验,就像“战争记忆”这样的字眼不能用来解读她过去的《广岛之恋》和现在的《痛苦》。在《广岛之恋》中,爱上日本建筑师的法国女演员,过去曾在家乡快要解放时爱过一个德国士兵,德国人被处决,而她被同胞剃光头以示惩罚。女演员被关在地窖里的伤痛镜头,叠合她与日本情人的关系,隐隐挑战当时法国社会将戴高乐民族主义视为战后唯一合法反思途径的风潮。如果没有战时抵抗战士的经历,她也许就此陷入政治漩涡之中。

1985年,在《情人》带来巨大光环后,杜拉斯再次发表了一部有关战时经历的作品:《痛苦》。它是9年前她在女性杂志《女巫》上发表过的日记片段的延续或者说完整本。开篇《日记》以她在诺弗勒堡的壁橱里发现一个记事本里被遗忘的日记为引,开始讲述丈夫昂泰尔姆当年被流放集中营的经历。如果说这一篇只是引起人们对于历史讲述方式和可信程度的争议,那么另一篇《首都的阿尔贝》就再次回到20多年前《广岛之恋》的问题:正义的暴力和非正义的暴力是否有区别?她在小说中描述了一次残忍的拷问,而领头的拷问者“泰蕾丝”就是现实中的“杜拉斯”本人,一个抵抗运动战士。“罪恶本能”就是《痛苦》本身。

龚古尔奖带来的喧嚣让她又回到60年代末和70年代初的政治激情年代吗?总之在1988年,热衷于接受各种访谈、对所有政治新闻和社会事件发表观点的杜拉斯就像《卡车》上那个用足1小时20分钟说话的女人,老太太突然名声扫地,被嘲讽和批评淹没了。人们嘲笑她像罗兰·巴特一样,是有本事给公共场合抹上金粉的“巴洛克风格”。甚至她在1988年10月到1989年6月的病危又复转的当口,也不能阻拦一些媒体观察家对她的攻击,有人站出来,说她未必是一个伟大的作家。

但她自己已经安静下来,面对特鲁维尔的大海,忠实于真正的写作。1991年,《来自中国北方的情人》重新为她赢得了评论界的普遍敬意。然后是1993年的《写作》。在这篇文章的结尾,她说:

“写作像风一样吹过来,赤裸裸的,它是墨水,是笔头的东西,它和生活中的其他东西不一样,仅此而已,除了生活以外。”

生活里的她变得喜欢让人拍照,摄影师埃莱娜·庞贝格给她拍了很多片子,把她定格在她很喜欢的那种“杜拉斯像”上:靴子、斗篷,层叠的毛衣,爱尔兰裙,还有鸡爪状花纹毛织衣。 写作情人文学巴黎特鲁广岛之恋成为杜拉斯法国作家法国文学三个玛格丽特之地抵挡太平洋的堤坝