休·莫斯的中国文人情怀

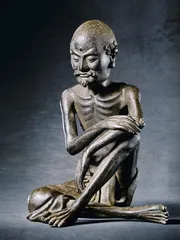

作者:李晶晶 ( 元/明初 铜错银释迦牟尼苦行像

)

( 元/明初 铜错银释迦牟尼苦行像

)

休·莫斯(Hugh Moss)是个英国人,喜欢中国的文化和艺术。他不会说汉语,不认识中文,但有很多中国艺术家朋友,能画非常好的水墨画。苏富比亚洲区副主席、中国瓷器及工艺品部国际主管仇国仕说,休·莫斯有着非常丰厚的中国文人精神。他的眼光和品位与中国文人的审美非常接近。

休·莫斯是英国著名古董商,其鼻烟壶的经营极为成功,不少知名收藏家都是他忠实的客人。玛丽(Mary)与庄智博(George Bloch)夫妇是其中的代表之一,庄智博夫妇在休·莫斯的帮助下,建立起一份专业而完整的收藏。数次专场拍卖的高价成交,可谓是最好的说明。休·莫斯着迷中国艺术,与他的成长背景不无关系。他的父亲悉尼·莫斯(Sydney L.Moss)在20世纪后期于伦敦经营东方艺术品买卖,已经颇有名气,中国艺术品陪伴他长大。

休·莫斯的第一件藏品是16岁时在伦敦波多贝罗路(Portobello Road)市集购得的鼻烟壶。那是一个星期六的下午,买鼻烟壶的钱是他上午从温布顿公园的蔬果店做兼职挣来的。休·莫斯被那个精致的鼻烟壶彻底迷住了。

时至今日,休·莫斯仍然记得早期拥有数个鼻烟壶时那种兴奋莫名的感觉。那时他总会把新购入的鼻烟壶放在床边,睡前拿来再三欣赏,他不单惊讶于鼻烟壶的精细,更因为能拥有这样的艺术品而深感人世间的奇妙。

后来,休·莫斯厌倦了蔬果店的工作,开始全职在父亲位于戴维斯街(Davies Street)斜路上方那间布满灰尘的小店工作。这里放满中国瓷器、玉器、青铜器及其他艺术品。悉尼·莫斯认为橱窗的每一寸都要填满才好,不然客人都看不到,怎么能买到东西呢?谁也没想过有一天要将小店提升到画廊。当年最著名的收藏家大维德、欧谟科普斯、克拉克夫妇、乃丽·艾奥尼迪斯、比利·温克华兹等都曾光临过休·莫斯家的小店。即使皇室贵族也会屈尊来到这堆满陈列柜的小店。休·莫斯还记得,有一次来了一位长相和蔼的男士,父亲马上示意要规矩一点。休·莫斯很快知道,这位是瑞典国王——一位知识渊博,热切追求艺术的收藏家。

( 清17/18世纪 铜观音菩萨立像 )

20世纪后期,出现许多传统的收藏家,休·莫斯常会独自拜访他们,有时是陪同父亲一同前往,在欣赏他们的珍藏之际,也会被熏陶影响,并且累积了丰富的知识。比利·温克华兹(W.W.Billy Winkworth)是其中最突出的一位,比利受过高等教育,博学多才,对艺术有独到的眼光。他的收藏品包括15世纪的一些瓷器,以及康熙年间的御制碗,前者在当时被认为是18世纪的仿品,后者被当作现代赝品。但比利深知这些都是真品,因此不管人家怎么说,他仍然对这些艺术品的价值深信不疑。这点不仅是收藏家也是古董商应具备的最基本的素质。

在父亲古董店工作的时候,休·莫斯没有停止他的鼻烟壶购买,到60年代初期,休·莫斯的鼻烟壶收藏已是享誉一方。1966年与Finning Tractor Equipment有限公司创办人B.芬尼(B. Finning)伯爵的女儿玛莉·扬(Mary Margaret Young)创办了一本名为《中国鼻烟壶》(Chinese Snuff Bottles)的专业杂志,以发表关于鼻烟壶的专业研究论述为主,收录各类鼻烟壶的图片,供收藏爱好者们参阅。

( 晚明 铜胡人骑狮熏炉

)

( 晚明 铜胡人骑狮熏炉

)

在这段时期,收藏家亨利·诺顿(H.R.N.Norton)出现,让休·莫斯的收藏方向发生了改变。休·莫斯说:“他是一个乐天、温文尔雅而且极具远见的人。他总是每个星期一早上到小店和我谈天。从他身上,我了解到如果能或多或少地从学者角度研究我所喜爱的艺术品,可能会对一些深涩难懂的中国艺术比客人懂得更多,并发现一些人们未知的意义和价值。所以亨利提议我收藏那些特别的艺术品,他认为我有那种天赋。他说,总有一天,人们会认同你的看法。”诺顿自己收藏了形形色色的中国艺术精品,大部分在他购入这么多年来,都受到了误解和忽视,直到60年代末,人们才终于认同他的先见之明。

当休·莫斯沉迷商周青铜器的时候,诺顿建议他去关注明清铜器。商周铜器是休·莫斯的专长之一。上世纪五六十年代,商周的青铜器以数千英镑甚至能以更高价格售出的时候,休·莫斯可以在周六早上伦敦波多贝罗路市集或其他古董商那里轻易地花上几英镑购买一件宋或明代的铜器。最重要的是,诺顿的建议,让休·莫斯可以用有限的财力买到同类中上佳的作品。“他使我懂得了收藏应与资源对等的道理,一件小众门类中的上品远比一件大众门类中的下品更为值得。”

( 明末/清初 鎏金铜佛狮熏炉 )

( 明末/清初 鎏金铜佛狮熏炉 )

在诺顿的影响下,休·莫斯逐渐从艺廊和古董展的行政工作中抽身,改为专注收藏。从最初钟情于鼻烟壶,到后来顺理成章地把兴趣推广至其他形式的清代艺术品,宫廷、文士、官员以至僧侣的艺术作品,甚至包括中国古代书画。1965到1974年间,休·莫斯购买了首个范制葫芦、首件竹雕艺术品、首件玉纸镇,以及首件文人供石。

从2009年开始至今,休·莫斯陆续在香港苏富比推出了五场不同主题的专场拍卖,大多以文人文房或相关陈设品为主。2009年首场专拍虽然以“乾隆御制”为主打,但仍强调的是文房。御制模印葫芦“云蝠捧寿”图四方抹角笔筒,“乾隆赏玩”款,是休·莫斯在1970年2月24日伦敦苏富比拍卖会上购得的。匏器,就是葫芦器,是自然与工艺的完美结合,在中国传统匏器制作工艺史上,陈设器与实用器所用葫芦是将模具套在正在生长的嫩葫芦上,使其长成与模子完全相同的模样,也称“范制葫芦器”。

( 明17世纪 鎏金铜“蝶恋花”小瓶(局部)

)

( 明17世纪 鎏金铜“蝶恋花”小瓶(局部)

)

范制葫芦器始创时代不明,但不晚于明代。清康熙时,匏器进入宫廷,成为皇家御用工艺品。康熙皇帝曾在瀛台的丰泽园内种植葫芦,并设专人管理。在宫廷督造下,生产出诸多典雅的模制匏器,种类纷繁,形制标新。至乾隆年间,这种“朴雅”之器更深得乾隆钟爱,认为可胜金玉。嘉庆、道光之后,宫廷匏器日渐减少,常见者只有贮养鸣虫的笼具、鼻烟壶及小件陈设。匏器在浩瀚的中国古代工艺中属于雕虫小技,经常会被忽略不计,实际上这类艺术品非常重要。

对休·莫斯来说,收藏的乐趣并非是全然专注于某个早已完全成熟的门类,虽然可能少有人问津,但仍乐此不疲。休·莫斯并不以市场为标准,去跟风追求一段时间内的热门艺术品,而是严格遵循自己的收藏方式,每一件藏品都有其独特的趣味。他曾说:“我知道被艺术品包围或者和别人分享确是一件赏心乐事,但对我而言,真正的趣味在于寻觅发现和了解一件艺术品的过程。”

( 明万历 铜错金银饕餮纹簋式炉

)

( 明万历 铜错金银饕餮纹簋式炉

)

今年,休·莫斯另辟蹊径,推出以明清铜器为主题的专场拍卖。历史上,由宋到清,中国画坛追古之风油然而起,于书画中变通求索,笔墨间洋洋洒洒,古趣盎然,不仅书画,铜器亦是如此。但在休·莫斯看来,虽然晚期铜器中的“古意”多被理解为是对中国青铜文化的承袭,但实则不然。比如自15世纪后,仿宣德铜器之风渐起,且愈演愈烈,所制铜炉数量虽非空前绝后,但仍可称为大宗。由此可见人们追古并无一个绝对的时间界限。休·莫斯说:“我的收藏中并非每件皆为拟古之器——出于对铜器的挚爱,古人亦做如纸镇、笔架等案头文玩,闲来把玩也别有一番情趣。通过收集此类藏品,并通过自己于60年代末在伦敦建立艺廊开始经营古青铜器,我越发觉得世人对自汉以降铜器的认知是存在误区的。”

休·莫斯1982年购买的一件明万历铜错金银饕餮纹簋式炉,为胡文明所制。胡文明是明代万历年间云间人(今上海松江),擅长制作铜炉及手炉,艺高工精,所制铜炉表面多装饰山水、花卉、法器、瑞兽等图案,并于其上鎏金,与当时明代铜炉注重素雅的风格迥异。明清之际胡文明炉声名甚盛,时称“胡炉”。休·莫斯所藏这件系仿古青铜簋而成,为胡文明精品中之上乘之作。胡炉中带干支年款者寥寥可数,此炉上铭“万历癸未菊月云间胡文明制”款,即1583年农历九月,如此年款对整体作品的断代意义重大,毫无疑问此炉为胡炉中的珍罕品种。

休·莫斯说,青铜器古为祭天地时盛酒烹食之器。其美,不单是为了取悦神明,且同样也是用以满足时人的审美意趣。另一方面,“古意”体现在此类艺术上,是浑厚且沉畅的,虽经千年,至今不绝。后世金属器的发展,受其影响颇深。尚古之器多数仍兼实用功能,且往往独具时代特征,或为盛放花卉、珊枝、翎羽之器,抑或为常见之香炉,供人沐香清修。不论形制功用如何,其皆代表了文人群体至高极雅的审美品位。他说:“可以说此件明万历铜错金银饕餮纹簋式炉远比其商代雏形更能令我痴迷。虽然不是高古之物,也没有经千年沧桑,然而对我而言更具深层隐韵,正可谓‘古意释古’。”

最近休·莫斯决定逐步出售他的收藏品,尽管这些都曾是他的最爱。休·莫斯说,我常认为收集的欲望是无限的,而收藏的过程只是一刹那,所有的乐趣是你能不断探求这些艺术品的奥妙所在。我年纪大了,但我仍然觉得自己还可以利用毕生所学,重新寻觅我最初极感兴趣的艺术品。我现在出售的这些艺术品多年以来一直使我沉醉其中,我希望新的主人能去亲近它们,理解它们,那我便可以安心展开人生另一段收藏生涯了。

水松石山房

明宣德 铜鎏金甪端熏炉

明宣德 铜鎏金甪端熏炉

“大明宣德年制”款

此铭宣德年款的甪端熏炉铸造精美,在众多带伪款的后仿器中更显出色。此炉专为宫廷制作,数量不多,但常见于宫廷及寺庙制作香炉的记录。观其铜胎及厚重的鎏金,令人联想到15世纪初期的掐丝珐琅工艺。

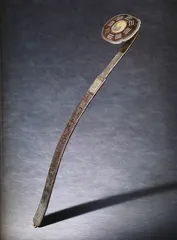

明天启 铁错金银太极八卦图如意

“天启壬戌张鳌春制”款

张鳌春所制如意寥若晨星,能有他所作万历、天启两柄如意实难能可贵,还有乾隆期仿制一柄,这一组展示了明、清两朝铜器工艺的发展和演变。此如意落天启壬戌款,即1622年。据记载张鳌春专制铁错金银如意,吏部尚书赵星南便是他主要的客人。

赵星南(1550~1627),明万历二年进士,官至吏部尚书。1610年赵星南题了一首关于如意的诗,可能因此有一组类似的如意品出现,如意柄背面以银嵌铭:“其钩无钒,廉而不刿,以歌以舞,以弗若是折,唯君子之器也。赵星南铭。”

明正德铜番莲开光阿拉伯文香炉

“大明正德年制”款

正德皇帝尊崇伊斯兰教,他在位的16年间,宫廷制造了大量以伊斯兰纹饰作装饰的器物,尤其是书阿拉伯文字的器物,不仅品种丰富,且制作相当精美。如此铜香炉,造型独特,铸造细致,较当时制造粗糙的瓷器更显精美,为正德朝经典之作,甚为珍罕。此炉器型独特,未见其他类同的注录。明朝玩赏香炉成风,种类繁多,此器虽作碗形,但应为焚香之器,而非以碗用。

明朝初期开发了一种汉化的阿拉伯语书法字体,以其粗线条为特征,如此炉上的铭文可见一斑。

清康熙铜莲瓣纹三足双冲耳熏炉

“大清康熙年制”款

两岸故宫博物院的清宫收藏中不乏带康熙铭款之瓷器、画珐琅器、掐丝珐琅器,也有一些后朝带年款,特别是乾隆朝的铜器。但带铭款之康熙铜器则极少见于博物馆或私人收藏。此铜炉无疑是其中极其秀逸之稀例。伦敦维多利亚与艾伯特博物馆各藏一件康熙款鬲式香炉。

香炉很可能生产于宫廷作坊,供皇家寺院所用。铜炉的器型源自尊贵的西周青铜礼器鼎,著名一例为上海博物馆馆藏,其器型,甚至耳及器足均忠于原型。但康熙器外壁纹饰已由西周鼎的波浪纹及饕餮纹改成番莲及灵芝纹,炉盖上镂雕精美的番莲及龙钮,也是清朝的新元素。 文人文物情怀鼻烟壶莫斯中国艺术品