莎士比亚“变形记”

作者:三联生活周刊 ( 黑泽明在电影《乱》(《李尔王》,1985 年)中,将莎士比亚故事融入日本的历史和文化之中 )

( 黑泽明在电影《乱》(《李尔王》,1985 年)中,将莎士比亚故事融入日本的历史和文化之中 )

即使不看其他形式的改编,舞台上莎士比亚“古为今用”的演出和改编已足够热闹纷繁。上世纪60年代的英国学生运动中,《哈姆雷特》就被用来作为反面教材,鼓励青年学子不要犹豫不决,要走出象牙塔投身街头抗议活动。每当处在某个历史关头,莎士比亚取材于英国编年史的剧目总是剧院的青睐,特别是写于英国1588年战胜海上强敌西班牙之后的《亨利五世》,更是常演不衰:反法西斯战争胜利后此剧就红极一时,上世纪80年代的马岛战争之后又受观众追捧,为迎接2012年的伦敦奥运会,英国的BBC更是把包括此剧在内的一个四部曲(《理查二世》、《亨利四世》上下、《亨利五世》)拍成了题名为《空王冠》的小系列影视片,希望世人再次与他们一起缅怀英国曾经从分裂动乱走向团结强盛的那段历史。

事实上,除话剧外,芭蕾舞剧和歌剧也时有经典的莎剧改编:如舞剧《罗密欧与朱丽叶》、《奥赛罗》等。威尔第一生就创作了多部根据莎士比亚戏剧改编的歌剧,其中最著名的包括《奥泰罗》、《麦克白》等,柏辽兹也以《无事生非》为脚本完成了著名歌剧《碧翠丝与班狄克》。中国戏曲改编莎士比亚,更以其文化和艺术的独特,引发了欧美观众和戏剧界的广泛兴趣和好评,京剧、沪剧、越剧、川剧、粤剧、汉剧、豫剧、庐剧、黄梅戏、花灯戏等等,都有引人注目的莎士比亚改编和演出实践,广西甚至还有用刘三姐对歌改编的《威尼斯商人》。

1895年诞生的电影,为莎士比亚的传播提供了意义重大的方式和契机。仅过4年,银幕上就出现了第一部莎士比亚默片《约翰王》,此后直至1926年出现有声影片前,欧美共拍摄发行了约90部根据21部莎士比亚戏剧改编的无声电影。从此,看莎剧不再非去剧场,也不再是仅供少数人享受的专利。1926年后,莎士比亚更成为银幕宠儿,成就了不少经典作品和名导名演,比如1948年劳伦斯·奥利弗的《哈姆雷特》和奥尔森·威尔斯的《麦克白》(均为黑白片),迄今仍是莎士比亚电影改编和演员导演的里程碑。上世纪90年代又出现了一股改编热,仅欧美就拍摄了不下20部莎士比亚电影,进入21世纪以来,依然时有莎剧新片问世。

电影技术将莎士比亚的经典作品以更为直观的方式送到千百万观众眼前,同时也给了编剧导演和演员们更丰富的手法来表现他们自己心目中的那个莎士比亚。

忠于原著,或“还原”莎士比亚,不仅是戏剧编导的追求,对电影编导来说也一样。不过,要“还原”,在保持莎士比亚台词和剧情线索基本不变的前提下,多少得在细节方面做一些改动,以呼应不同时代的文化语境和观众的欣赏要求,而体现编导功力的,也恰恰就在这些细节改动上。如著名的英国演员兼导演布拉纳,在其1993年版的《无事生非》中,根据自己对剧情的理解,用一个绝妙的镜头,用一个长焦俯拍征尘方去的英雄们与姑娘们的相会,让男女双方都站成楔形队伍,结果在观众的视觉效果上形成了两个针锋相对的箭头,幽默地呈现了该剧的性别之战主题。

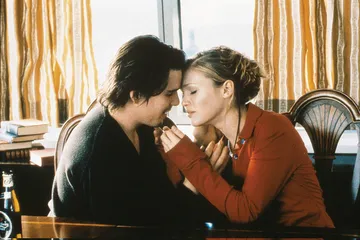

( 阿尔默雷达导演电影《哈姆雷特》(2000 年)时,将故事发生地放在了美国纽约曼哈顿 )

( 阿尔默雷达导演电影《哈姆雷特》(2000 年)时,将故事发生地放在了美国纽约曼哈顿 )

另一个颇有特色的“还原”是2004年阿尔·帕西诺执导并主演(夏洛克)的《威尼斯商人》。在这部基本未改动原作情节的影片中,帕西诺在开头用了一两分钟的胶片,展示故事发生当年犹太人在威尼斯城的境况。此时,无论是画外音、字幕还是银幕上展现的场景(如夏洛克服装上的犹太人标记、他在街市上被人谩骂推搡吐唾沫等),都不可能不让人回想起第二次世界大战时纳粹德国统治下犹太区的情况,从而突显了该剧的种族和宗教冲突线索。

当代莎士比亚电影改编中,“与时俱进”的现代版莎士比亚相当受欢迎。在这些影片中,编导们让莎剧人物穿上现代人服装,将莎剧情节放在当代社会生活场景中,让观众觉得,莎士比亚似乎就在写这一时代的事和这一时代人们的感受。例如著名的问题喜剧《一报还一报》,原剧情是维也纳大公治下纲纪松弛,将严肃法制的挑子撂到副手肩上,以考查其人能力为由,自己一躲了之。以刚正严谨闻名的副手大权在握,却矫枉过正,且徇私枉法,最终被揭穿真相,受到惩罚。在英国1994年的电视剧版中,所有人物都穿上了现代服装,俨然拍成了一出抨击当代社会中绝对权力催生绝对腐败的反腐大片。

( 1961 年的美国电影《西区故事》以音乐歌舞片的形式,演绎了纽约西区贫民窟里一场罗密欧与朱丽叶式的爱情悲剧 )

( 1961 年的美国电影《西区故事》以音乐歌舞片的形式,演绎了纽约西区贫民窟里一场罗密欧与朱丽叶式的爱情悲剧 )

将莎剧当代化,有时候会碰上意想不到的问题,如何翻过这样的坎,的确要看编导们的奇思妙想。如莎士比亚的《理查三世》中,野心勃勃的理查三世在一场决定生死的对决中,坐骑被人射中,他嘶声喊道:“给我一匹马!给我一匹马!用我的王国换一匹马!”这句不到10个英文单词的台词,入木三分地刻画了理查三世困兽犹斗的绝望和顽强。1995年朗克莱因在其导演的电影《理查三世》中,让反派人物穿上了类似纳粹党卫军的服装,主角理查三世的扮相也酷似希特勒。笔者第一次看这部影片时不禁好奇:导演如何让“希特勒”骑马呢?没料想,只见战火纷飞的战场上,“希特勒”驾着一辆“马牌”军用吉普,当车被“盟军”炮火炸翻后,他从尘土硝烟中爬起来,声嘶力竭吼出了同样的台词。看到这里,不由你不佩服导演的机敏和幽默。

由于莎士比亚经典戏剧中涉及的一些问题具有相当的普适性,把它们放在当代语境中,便更显示出莎士比亚的确“属于所有的时代”。2000年阿尔默雷达导演的《哈姆雷特》,将故事发生地放在了美国纽约曼哈顿,“丹麦”成了一家跨国公司的名字,谋杀、猜忌、争斗,就在这商海职场中展开。横死的老王成了公司的原CEO,他的鬼魂从摩天大楼的天梯上飘进了自己原来的办公室,而发现鬼魂入侵的,是坐在一楼值班室盯着监控电视的保安。《哈姆雷特》原有一个桥段,篡位的国王和手下大臣波洛纽斯让女儿奥菲莉娅去刺探真相,后者去见哈姆雷特,国王和大臣便躲在一边的帘子后面偷听。在这部电影中,奥菲莉娅内衣下藏着窃听和偷拍器件,而国王和大臣(丹麦公司新CEO和行政主管)则在另一间屋子里戴着耳机注视着眼前的监视器!并不知情的哈姆雷特正要对奥菲莉娅倾诉真心,无意间发现了她身上缠着的电线,震怒之下把它们悉数扯断,把偷听偷摄器件扔下大楼。看到这里,相信观众们一定会心有戚戚:看来,个人隐私之不安全,个人行动之处处受监视,古今中外都在发生。变的是手段,不变的是本质。

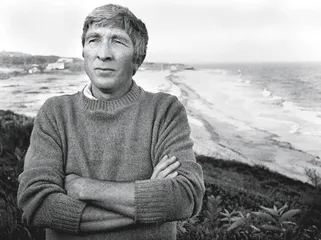

( 美国作家厄普代克。他在长篇小说《格特鲁德与克劳狄斯》中的描写使在莎剧中无声和失声的女性具备了丰满的存在感 )

( 美国作家厄普代克。他在长篇小说《格特鲁德与克劳狄斯》中的描写使在莎剧中无声和失声的女性具备了丰满的存在感 )

另有一例:2001年英国推出的《奥赛罗》,让原剧中的摩尔人将军出任伦敦警察局长,心计狠毒的白人军官伊阿古成了奥赛罗的前任,因处置突发事件不当而被降职做了部下。这样,原剧的肤色种族之争还在,因妒生恨的道德缺陷还在,人性中的盲目自信、缺乏自知等弱点也没有变。因此,悲剧依然可能可信。电影中的故事发生在当下,发生在伦敦,虽非真人真事,却依然可能。英国不是一个移民国家,族裔矛盾和冲突没有美国的那么尖锐,但伦敦的非白人人口数量颇大,种族和阶层间时有矛盾和冲突发生,这都使奥赛罗警长的悲剧更有了广泛的接受度。

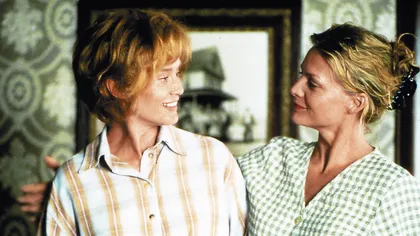

还有一类影片,不是改编而是借用,即从莎士比亚那里借来最基本的情节结构,或是某一个母题(如情爱、复仇),但新作无论是题材、故事还是语言,都与“原作”不尽相同。如1994年的《狮子王》借用哈姆雷特为父复仇的线索,1961年的《西区故事》以音乐歌舞片的形式,演绎了纽约西区贫民窟里一场罗密欧与朱丽叶式的爱情悲剧;1989年的反映不同教学理念之争的《死亡诗社》,其中基廷老师将学生带到荒僻的山洞里讨论诗歌和人生等桥段,就借用自《仲夏夜之梦》;1997年的《一千英亩》则把李尔王与三个女儿的悲剧搬到当代美国西部农场,在人与自然、人性与道德的矛盾冲突中,讲述了一段父女恩怨的故事;1998年的《恋爱中的莎士比亚》,其部分情节线索显然也从《罗密欧与朱丽叶》中得到了灵感。

( “007”电影女主角朱迪·丹奇。 她还担任英国莎士比亚协会会长 )

( “007”电影女主角朱迪·丹奇。 她还担任英国莎士比亚协会会长 )

事实上,作为人类文化的宝贵遗产和经典,莎士比亚向来是世界各国影视界的热门题材,而且还出现了一些改编佳作。如著名的日本导演黑泽明,他在1960年的《噩梦之井》(《哈姆雷特》)和1985年的《乱》(《李尔王》)中,将莎士比亚故事融合于日本的历史和文化之中,以富有民族特色的电影语言和手法呈现复仇和内乱故事,成为英语世界之外莎士比亚改编的经典。

中国在这方面也有一些成就,但数量和影响力方面尚显不足。2005年霍建起导演的影片《情人结》,借用了莎士比亚《罗密欧与朱丽叶》的剧情,讲述了发生在当代中国的一段悲情故事;冯小刚2006年的《夜宴》,宣传时就称改编自莎士比亚的《哈姆雷特》,尽管后来一些电影海报上并未见这样的字眼。同年上映的《喜马拉雅王子》,由胡雪桦导演,这倒是我国迄今最有意思的《哈姆雷特》改编作品。影片将场景放在西藏雪域高原,并根据从美国作家厄普代克那里借来的灵感,整个颠覆了莎士比亚原作,将死去的老王写成了横刀夺爱者,将其弟的“弑君”写成了为保护自己与王后的爱情、保护自己的儿子哈姆雷特而不得已之下的自卫行动,从而把哈姆雷特的复仇抛进了一个注定悲剧的无解困局:他要杀的其实正是他的亲生父亲,而他要为之复仇的恰恰是自己的仇人。但遗憾的是,由于各种原因,这部影片在国内的知名度并不高,对它的评论介绍也十分有限。

( 1997 年的美国电影《一千英亩》把李尔王与三个女儿的悲剧搬到当代美国西部农场 )

( 1997 年的美国电影《一千英亩》把李尔王与三个女儿的悲剧搬到当代美国西部农场 )

还有一种非常有趣并日渐流行的莎士比亚改编,称其为“文本衍生”也许更为合适,那就是挑出莎士比亚剧作中的情节片段或几个人物,另外写成一部小说或戏剧。这一类改编,当代美国戏剧家斯托帕创作于1966年的《罗森克兰茨与吉尔登斯腾死了》可谓经典。莎剧中的罗森克兰茨与吉尔登斯腾是哈姆雷特昔日同窗,被篡位国王差去刺探实情,并携带密信“护送”哈姆雷特去英国送死,结果自己被后者设计,冤死不知其就里。剧作家把两人糊涂送命的段子放进存在主义语境中,写尽了当代人选也不是,不选也不是,不知道该不该选,不明白该选什么,更不知道不选其实也是在选的尴尬和无奈。这部戏剧被公认为荒诞派经典之一,1990年还由斯托帕本人改编为电影。

当今世界改编大潮中还有一个别有特色的现象,就是戏剧或电影的“小说化”。小说家们从莎士比亚的故事、情节、人物、语言、问题等获得灵感,创作出别具一格的长短篇小说来。以《兔子四部曲》等当代美国文学经典作品闻名的厄普代克(1932~2009)于2001年发表的长篇小说《格特鲁德与克劳狄斯》,就是从《哈姆雷特》中抽出了王后格特鲁德,把她和传统上被认为是坏人的小叔子新王克劳狄斯用真正的爱情连在了一起,彻底颠覆了历史上对这一情节的解读,小说更通过描写王后的显赫家族历史,使曾在莎士比亚戏剧中无声和失声的女性具备了丰满的存在感。

( 美国戏剧家斯托帕。他创作于 1966 年的《罗森克兰 茨与吉尔登斯腾死了》被公认为荒诞派经典之一 )

( 美国戏剧家斯托帕。他创作于 1966 年的《罗森克兰 茨与吉尔登斯腾死了》被公认为荒诞派经典之一 )

其他比较有意思的小说化作品,斯迈利2003年出版的《一千英亩》(上文述及根据它改编的电影)可算一例。2008和2010年,握有美国哈佛大学英美文学博士学位的卡雷尔先后出版了《莎士比亚谜案》和《阴魂不散》两部登上《纽约时报》畅销书榜的长篇小说,前者讲述了围绕揭开或保护莎士比亚真实身世之谜而展开的一连串谋杀与追缉,隐秘的凶手按照莎士比亚戏剧中的谋杀场景,安排了从哈佛大学图书馆到斯特拉福德再到美国西部沙漠洞穴的连环谋杀,目的就是要销毁可能证明莎士比亚真实身份的文件。《阴魂不散》则根据《麦克白》中的三女巫的片段,推演出一部情节紧张、充满悬疑、不乏惊悚恐怖场面的故事。2011年,美国畅销书作家兼剧作家菲利普斯推出了最新长篇小说《亚瑟的悲剧》,该书入选2013年度都柏林国际文学奖短名单,并被众多媒体列为“年度最佳”。小说采用真假莫辨的精妙手法,将“现实中的作家”和“小说中的作家”混为一体,模糊了“真迹”和“伪作”之间的界限,并试图再次挑战莎士比亚真实身份的问题。

事实上,任何严肃并有影响的莎剧电影改编,无论改编程度如何,其背后总是有莎学研究和批评理论所营造的文化语境的支撑。改编《哈姆雷特》,我们总能见到弗洛伊德精神分析学说的影子萦绕在哈姆雷特和他母亲之间;改编《驯悍记》,遇到特立独行的凯瑟琳娜最终跪在丈夫脚前忍气吞声的剧情,很难想象会感觉不到女性主义者们正在背后冷冷地盯着你;改编《暴风雨》,必然会考虑如何将后殖民主义批评植入魔法师普洛斯庇罗与其“坏”仆人凯列班的关系之中;改编《威尼斯商人》,种族和宗教冲突永远是一道绕不过去的坎。莎士比亚研究发展到现在,成就斐然,而莎学本身也往往借力于同时代的文学及其他领域的理论思潮。

( 英国演员兼导演布拉纳在 1993 年版《无事生非》中,用一个长焦俯拍征尘方去的英雄们与姑娘们的相会, 让男女双方都站成楔形队伍,幽默地呈现了该剧的性别之战主题

)

( 英国演员兼导演布拉纳在 1993 年版《无事生非》中,用一个长焦俯拍征尘方去的英雄们与姑娘们的相会, 让男女双方都站成楔形队伍,幽默地呈现了该剧的性别之战主题

)

当然,将改编作品呈现于大众眼前的是编导和演员。在欧美电影界,除了以莎剧电影成就一生的吉尔古德、奥利弗等人之外,还有很多一流演员和导演,都曾执导或出演过莎剧电影。《闻香识女人》的阿尔·帕西诺曾出演并执导过《威尼斯商人》等;著名的“007”电影女主角朱迪·丹奇,不仅在《亨利五世》(1989)和《哈姆雷特》(1996)中饰演角色,她本人迄今还是英国莎士比亚协会会长!毕业于苏格兰大学法学院的杰拉德·巴特勒(《斯巴达300勇士》、《真人游戏》),出演了2011版的《科里奥兰纳斯》;其他的如温丝莱特(《哈姆雷特》)、薇诺娜·莱德(《寻找理查》)、迪卡普里奥(《罗密欧+朱丽叶》)、格温妮丝·帕特洛(《李尔王》)、乔恩·芬奇(《无事生非》和《麦克白》),以及更老牌一些的凡妮莎·雷德格雷夫(《科利奥兰纳斯》等四部)、丹泽尔·华盛顿(《无事生非》)和凯文·克莱因(《寻找理查》、《皆大欢喜》、《仲夏夜之梦》)。这些演员和导演在观众中享有很高的号召力,他们以严肃认真的诠释努力,在传播莎士比亚经典的同时,也使自己和自己的作品成为电影史上的经典。

400来年的莎士比亚“变形记”,对我们造就、传承、传播和发扬自己的经典有很好的启发作用:经典作品一定能经得起在各种历史和文化语境下的改编;换言之,只有能在各种历史文化语境下改编以适应当代读者观众的作品,才能称为经典。同时,经典作品的改编,决非胡编乱造之工,它需要深厚踏实的学术研究和艺术创造来支撑。最后,经典作品的改编一定是以大众娱乐的形式传递着经典作品的核心信息。舍此,经典不在,经典不再。

( 1995 年朗克莱因在其导演的电影《理查三世》中,让反派人物穿上了类似纳粹党卫军的服装 )

( 1995 年朗克莱因在其导演的电影《理查三世》中,让反派人物穿上了类似纳粹党卫军的服装 )

(作者为复旦大学英美文学教授)

(文 / 张冲) 无事生非麦克白亨利五世威尼斯商人变形记李尔王戏剧电影剧情片爱情电影喜剧片智利电影莎士比亚哈姆雷特