译莎与译诗——管窥莎士比亚在中国的百年翻译史

作者:石鸣 ( 奥森·威尔斯主演的电影《麦克白》(1948年)

)

( 奥森·威尔斯主演的电影《麦克白》(1948年)

)

“莎士比亚剧本的绝大部分原文其实是用诗写成的。”这是上海译文出版社今年刚推出的新版莎士比亚全集努力向读者灌输的一个观念。3月31日,在专为这套新版全集而召开的研讨会上,专家们讨论最多的一个概念也是“诗体译莎”,目的即“以诗译诗”。

按照学术研究者们的统计,现存于世可被确认为莎士比亚作品的39个剧本(也有人认为是38个)中,75%的语言是诗,只有25%是散文。“这一比例在莎氏早期晚期的作品里也有差别,他早期作品里有韵的诗比较多一点,比如《罗密欧与朱丽叶》,会突然出现大段十四行诗,到晚年时,作品里素体诗(即无韵诗)、散文的分量就变得越来越大。在翻译上,产生了两种不一样的翻译方法,一种是译成散文体,这种译法比较容易;另一种是译成诗体,这种译法比较困难。”复旦大学外国语言文学院教授、外国语言文学研究所所长谈峥介绍道。

“其实西方人评论莎士比亚的时候,认为莎士比亚的主要成就是一个诗人,然后才说他别的成就。”参与此次新版全集的译著审校者之一、北京大学世界文学研究所所长辜正坤教授说。这并不是认为莎士比亚的154首十四行诗的艺术成就高于他的戏剧,恰恰相反,指的正是莎士比亚通篇基本上用诗来创作的几十部剧的分量。“他的整个剧本,动不动就是几千行诗,比如篇幅最长的《哈姆雷特》,四千多行;短一点儿的,《麦克白》,也有两千多行,都是以诗的形式来写成的,所以翻译的时候,这个文体特点我们是不能漠视的。”

然而,尽管莎士比亚以翻译的形式进入中国人的视野迄今已超过100年,中国读者最熟悉的莎士比亚仍然是个“剧作家”,而非“诗人”。这和朱生豪散文体译本在中国大陆的广泛传播、深入人心不无关系。“莎士比亚全集的中文译本在过去几十年里看起来纷繁复杂,其实归根结底,就是三套,即人民文学出版社1978年版的朱生豪译本,台湾远东图书公司1967年出版的梁实秋译本,以及此次新推出的方平译本。”新版全集的责任编辑冯涛介绍说,“也有一种说法是五套,另列出了1957年台湾世界书局出版的五卷本和1998年南京译林出版社的八卷本,但是这两个本子其实都是以朱生豪的翻译为底本,由不同的学者加以校订、补译而成的全集本,因此也可以看成是朱译本的一种衍伸。而除了方平的译本是诗体之外,前面两套(或者四套)译本都是散文体。”

如果把散体译莎和诗体译莎比作翻译莎士比亚的两条腿,其实这两条腿是差不多同时开始走路的,都是上个世纪三四十年代。如今可追溯的最早用诗体译莎剧的案例是1944年曹禺翻译的《柔蜜欧与幽丽叶》。1948年,孙大雨用诗体译出了《黎琊王》(即李尔王),新中国成立后,卞之琳又陆续用诗体译出了莎士比亚的四大悲剧,并由人民文学出版社出版。这些单行本的出版,都早于1978年出版的朱译,然而,与诗体译本比,散文体译本提前了20多年在大陆出版全集。

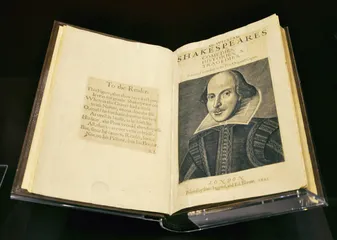

( 第一对开本 )

( 第一对开本 )

“有许多人,都多少翻译过一点莎士比亚的剧本,但是这些版本都很难流行起来,一个原因就是不全。出版社很想出一个全的本子。朱生豪和梁实秋的译本影响特别大,因为他们是全译的版本。”谈峥说。

朱生豪的散文体全译本在大陆读者心中造成的印象是不可磨灭的。如今,人们最熟悉的几段莎士比亚台词,统统都来源于朱译。朱生豪的译笔优美华丽,富有抒情性和文学性,读起来唇齿留香、朗朗上口,尽管译文中有不少错漏,却仍旧比准确性更高的梁译更受欢迎。相比之下,梁实秋的译笔平实枯燥许多,有时甚至因为读起来有点佶屈聱牙而受到普通读者的诟病。“在做学术研究的时候,要去引述莎士比亚的话,那么在现行的各种译本中,你引梁实秋的译本是比较可靠的,因为他的译本有其独到的优点,就是对原文的理解很准确。但是,作为审美的艺术品来欣赏的时候,我们就更情愿去看朱生豪的译本。”辜正坤说。

( 电影《哈姆雷特》剧照(1948 年) )

( 电影《哈姆雷特》剧照(1948 年) )

然而,无论梁译还是朱译,都是散文,朱译是更优美的散文,却仍然不是诗。这给莎士比亚在中国的进一步普及带来了绕不开的障碍。“我们向不读英文的人去介绍莎士比亚,说莎士比亚最著名的是他的素体诗,他的剧本是以五步抑扬格的素体诗写成的,好,我们去看看。结果一看,哪里有诗啊?这不全是散文吗?大家觉得,书本上说的和我们实际见到的东西不一致。为了让它能够一致起来,还原一个更为真实的莎士比亚,实际上最早(做这套诗体全集)是出于这个目的。”此次新版全集的译者之一、复旦大学英文系教授张冲解释道,“所谓诗体译莎,其实是指原文是诗体就译成诗体,原文是散文就译成散文,从而更接近莎士比亚文体风格的原貌。”

细究起来,莎士比亚语言的许多特色,都依附于诗体这一形式上。比如,莎士比亚用散文体和诗体来区分剧中人物不同的身份、教养、性格、社会地位、出身背景等等。“下层人物,讲粗话、开玩笑或者发火骂街的时候,是用的散文。但是身份高贵的人,大家闺秀、国王等等,他们说话是用诗体,以表明高低贵贱之分。”张冲说,“这一点和明清传奇和元杂剧很像。”

( 电影《威尼斯商人》剧照 )

在两场戏转场的地方,莎士比亚经常会在诗行末尾押韵。“这是伊丽莎白时期戏剧的一个特点:当时的剧本并没有场幕之分,在戏台上演出时也没有幕起幕落的场次之别,莎士比亚用几行有韵的诗句,恰好起到了‘提醒’的作用,它们标志着一个片段的终结和另一个片段的开始。对观众,它们提示应当注意场面和情节的转换,对演员,它们提示下一个片段的演员应当准备上场。”张冲又举了一个例子,“这同中国古代戏剧中的上下场诗有着异曲同工的妙用。从比较文学的角度看,这是中西早期戏剧众多的相似点之一,很有进行比较研究的价值。散文译本不能将这一点表现出来,实在是很大的缺憾。”

“朱生豪先生的散体翻译,我觉得是他所处的那个时代的反映,当时的读者的审美要求,不同于现代读者的审美要求。在那个时代,一般读者只想了解莎士比亚的作品里面究竟写了什么,关心的是人物形象的塑造、情节本身的编织、主题思想和各种各样的比喻等等,他们想了解这个。我觉得要表现这些,使用散体足以达到目的,散体翻译在那个时代背景下我觉得也是一个正确的翻译对策。”辜正坤说,“但是,翻译理论的研究是在不断深入的,即便在朱生豪译莎的同时,也已经有其他译者在探索如何用汉诗译英诗,我们译莎,要把其中的诗译出来,这个方向是对的。”

( 卞之琳 )

诗体不等于诗意

要翻译莎士比亚剧作中的诗,首先要面对一个令人头疼的概念:素体诗(Blank Verse)。什么是素体诗?即每一行都不押韵的诗。那么诗味从哪里来?这涉及另一个专业术语:五步抑扬格。通俗说,英文中一个抑扬格就是“一轻一重”两个音节,而每一个抑扬格看作一个音步,一行诗总共五个音步,也就是“轻-重-轻-重”交替,总共十个音节,“诗味”就从这种音节和音步的轻重变换中来。无论是五步抑扬格,还是素体诗,在汉语中,都不存在与之对应的概念。

( 梁实秋 )

( 梁实秋 )

“中国人的诗从古到今没有不押韵的,新诗、自由诗当然是另一回事,但是,按照传统来说,要让中国人接受一个没有韵的文体,说这是诗,是非常困难的。”谈峥说。

在讨论译莎的过程中,学者们刻意使用“诗体”和“散文体”相对,其实在中文里,“诗体”反而是一个比较生硬的说法,因为“散文”一词早有“韵文”与之对应,可见在中国人的脑子里,“诗等于韵”的观念是多么根深蒂固。偏偏莎翁剧本75%的诗的篇幅中,有70%都是所谓无韵的素体诗。把这种素体诗翻译过来,还能称其为诗吗?这是一个最大的疑问。

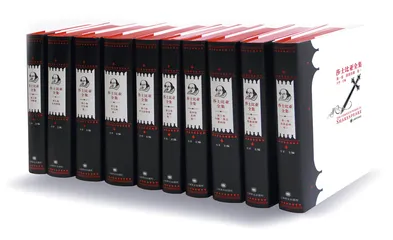

( 莎士比亚全集

(上海译文出版社新译本) )

( 莎士比亚全集

(上海译文出版社新译本) )

“其实这种差异,正好反映了汉语和英语两种语言在审美上的各自特点。汉语要押韵是相对容易的,因为汉字都是单音节,一个元音加一个辅音,这样很容易找到韵脚。但是英语要押上韵相对就比较困难,因为英文单词不是以单音节词为主,双音节、三音节、四音节、五音节甚至几十个音节的都有,由于音节的组合是多种多样的,要按照某一个词去选择与之具有相同韵脚的词,那个数量相对于汉语就少得多,数量少,押韵就困难。”辜正坤解释说。由此造成的结果,就是在英文中形成了莎士比亚所使用的这种五步抑扬格的素体诗,避开押韵难的短处,发挥英语语言音节变化多的长处。与之相对应的,音节变化是汉语的短处,因此汉语的诗歌不讲究音节变化,倚靠的是其本身的长处,即平仄音调的变化和丰富的韵脚。

“此外,中国人还形成了对诗歌的另一种审美习惯,即每行的字数为奇数,5个字,7个字,当然双数的也有,但比较少。而五步抑扬格是每行10个音节,是偶数,所以尽管追求‘等效翻译’,也很难完全做到,需要转化。”谈峥说。

( 朱生豪 )

( 朱生豪 )

事实上,从一开始尝试以诗体译莎时,大陆译者们对待诗体的态度就分为了两个派别。一派主张尽量将西方的素体诗移植到现代汉语的白话文中。其中,孙大雨首创“音组说”,以两个或三个汉字所组成的一个词组视作等同于英文中一个抑扬格的“音组”,音组和音组之间形成自然停顿,每行译作5个停顿,以此来代替原文的5个音步,这就是著名的“以顿代步”理论。应用这种方法,孙大雨陆续译出了莎士比亚的8个剧本,其中以《李尔王》最为著名。卞之琳十分支持孙大雨的理论,在上世纪50年代译出了《哈姆雷特》,受到了翻译界的激赏,被认为译文不仅从形式上尽量贴合了原文诗体,并且在文笔和内容上也达到了更高的水准。

此次方平主持的新版全集译本中,孙、卞的做法基本被继承了下来,并在更大的规模上推广。在后记中,方平提道:“把英国的素诗体成功移植过来,必须在我国传统的诗词模式之外创建一套相应的新型的格律。”这种“新创”的思路,试图最大程度地在中文中保留英文原文的语言形式特点,然而,由此产生的另一个问题是,这种新诗体,在中国人读起来,多大程度上像是诗呢?

比如,比较一下下面两段译文(出自《威尼斯商人》第三幕第二场中巴萨尼奥问起安东尼奥的近况(234~235行)),是否能够轻松判断出,哪种译法是诗体,哪种是散文?

Not sick,my lord,unless it be in mind,

Nor well,unless in mind.

译文一:他没有病,除非有点儿心病;也并不轻松,除非打开了心结。

译文二:大爷,他没有病,除非是心病;也并不轻松,除非打开了那心结。

事实上,译文一出自朱生豪的散文体译本,只是用分行将其排成了诗的形式,而译文二出自方平的诗体译本,在此未将其分行,而是按散文排版。

再比如大家最熟悉的《哈姆雷特》中的台词,“生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题”(朱生豪译)。孙大雨译作“是存在还是消亡,问题的所在”,卞之琳译作“活下去还是不活,这是问题”,方平译作“活着好,还是别活下去了,这是个难题啊”。按照“以顿代步”理论,后三种译法都是译作了诗体,然而,在普通人读起来,是否比朱译更加有诗的感觉?诗体就等于诗意了吗?

1985年,卞之琳在其《莎士比亚悲剧四种》的前言中写道:“在这四部悲剧的译本里,只是照原文的本来面目,这样试用,如果读者不感到是诗体,不妨就当散文读,就用散文的标准来衡量。”

这一步退让,也正形成了今天一些人对方平的新译本的疑问:如果把每个句子拉直了,还是像散文,而不像诗,甚至文采还不如朱生豪译的散文本,那么所谓的诗体翻译,意义到底有多大?是不是意味着仅仅只停留在诗体的形式之上,诗体的审美本质,即诗味儿,仍然是明显缺失的?

“把译文按照诗行来排列这一行为本身,就等于是一个符号,规定它是诗,暗示读者在阅读这些材料的时候尽量从诗的角度来考虑,无形中读者就会进入鉴赏原作诗体的审美语境,深化对原作的艺术美的感受,这是对的。尤其方平先生的译本,尽量遵照了原作诗行本身的排列方式,而且诗行的长短,他在翻译中也是比较注意的,就是要在形式上有一种对应性的特点,这与朱生豪的散文译法比起来,是一种处理上的进步。”辜正坤说,“但是因为使用的语言仍然是白话,尽管是比较凝练的白话,就还不完全是诗,或者说,还没有达到诗所要求的很多东西,比如强烈的内在节奏感,遣词造句和修辞方面的一些要求,等等。”

此次新版的译者之一、上海外国语大学教授汪义群感到:“最好是要请两个人来翻译,一个人的英文好,对原文的理解很准确很透彻,另一个人的中文好,应该是个诗人,会写诗。”

正是由于形式移植法在诗意的还原问题上始终存在缺憾,另有一种意见认为,诗体译莎不必严格囿于英文“五步抑扬格素体诗”的格式,而应该尽量从汉语言文字本身的特色出发,调用古汉语传统的诗歌资源和语言手段,来营造出与英文原文相似的意境和气氛。

事实上,中国人最早接受莎士比亚时,正是以文言的形式。1904年,林纾等人从兰姆兄弟《莎士比亚故事集》以文言译出《英国诗人:吟边燕语》,在形式上给中国读者和后来的翻译者以深刻的印象。1924年,田汉已经用白话译出《哈姆雷特》一剧3年之后,邵挺又以文言重译该剧,原因是认为文言才能与原文的诗体相匹配。1944年,朱生豪逝世后,其弟朱文振承接翻译其未完成的6部历史剧时,就曾经提出,“译古雅的文章,最好用简洁的文言”。50年代,朱文振进一步以10个译例提出诗体译莎的几条原则:把莎剧诗境很高的部分译成韵文,其余部分翻译成散白。短诗、歌谣酌量配译成中国固有的诗体或歌谣体。散白、诗境不高的“无韵诗”译成类似中国旧白话小说和元明杂剧中的说白等等。1984年,另一位译者杨烈继承了朱文振的这一想法,以“元曲、京戏的有韵腔调”译出了《麦克白斯》,并且按照这一基本路径,继续译出了20多个莎剧剧本。1996年,杨烈去世之后,由复旦大学出版社从这20多个剧本中挑出了四大悲剧,另出版了一个单行本。

“杨烈在译莎士比亚的时候提倡译成中国的诗体,但是这也有一个问题,就是难度太大,他最后也没有能贯彻始终。比如《麦克白》里,女巫赫克特讲了一大段台词,这段话他就能译成很漂亮的五言古诗,但是要把莎士比亚所有的诗体语言都翻成这么规整的五言诗、七言诗,就不一定能这么幸运地达成。而且内容方面也不是能很合拍,因为莎士比亚的英语已经不是古英语,而是早期现代英语(Early Modern English),里面很多概念是很先驱的,文言文中找不到相对应的词汇。”谈峥说。

知其不可为而为之

对于诗体译莎一事,汪义群一直觉得“不可为”,因为“莎士比亚的语言里有许多不可译的东西”。他举了一个例子,《威尼斯商人》第二幕第三场,有一场“选匣子”的戏:依照父亲的遗嘱,女主角鲍西娅的婚姻大事要由“选匣子”的方法来决定,金、银、铅三个匣子中,有一个匣子藏有鲍西娅的肖像,选中此匣者可与鲍西亚成婚,未选中者必须永远离开此地,再不得返回。当鲍西娅的心上人巴萨尼奥也来选匣子的时候,鲍西娅不舍得他马上选,怕他一旦选错,两人再不得相见,于是劝巴萨尼奥休息一会儿,让仆人唱歌娱乐。歌词如下:

Tell me where is fancy bred(在哪儿孕育着飘忽的爱情——)

Or in the heart or in the head(是在脑海,还是在心灵?)

How begot,how nourished?(怎样得胎,又怎样成形?)

Reply,reply.(你说,你说。)

(方平译)

告诉我爱情生长在何方

还是在脑海,还是在心房?

它怎样发生?它怎样成长?

回答我,回答我。(朱生豪译)

“这首诗其实没办法确切翻成中文,因为原文中所有的押韵,bred,head,-shed,都指向一个英文单词,lead,意思是铅。这首诗,其实是鲍西娅对巴萨尼奥的一个暗示,你应该选铅匣子。这是莎士比亚的一个文字游戏,类似的地方,在原文中比比皆是。”汪义群说。

“实际上,英文诗和中文诗,读起来感觉就是很不一样的。英文诗读起来更多的像中文里面朗诵词、长短句的感觉,即使是莎士比亚的十四行诗,也不像我们的诗那样非常强调节奏,还是更趋于自然的说话状态。”张冲说,“现在我们用‘以顿代步法’向中国读者普及素体诗,实际上很难很难,有点儿像削足适履,呈现出来的结果是不是足够像诗,甚至不需要吹毛求疵,稍稍仔细看一看,就能找到很多缺陷。”张冲说,“或许将来有人愿意再出一套诗体的莎士比亚全集译本,但是这个诗,是中国人心目中真正的诗。”

这个设想,正是辜正坤目前手头上在译的一套新版莎士比亚全集所想要达到的目的。应外语教学与研究出版社的邀请,他联合了大陆和台湾20多名译者,工作了四五年,译出了大部分剧本,预定将于今年下半年首先推出悲剧卷。

“我在做这个译本的时候,中心思想就是译文念起来一定要像诗,有足够的诗味儿。”辜正坤说,“莎士比亚的原诗虽然无韵,却是有严格格律的,而且他为了完成五步抑扬格的模式,语序必须经常加以调整,所以他整个的写作中,一些台词看起来很白,实际上都是经过精心的艺术构思,就比如李白的‘黄河之水天上来’是诗,不是白话,因为有平仄的格律。莎士比亚的诗具有强烈的内在格律,我们翻译的时候,不一定非要用汉语的节奏来模拟英语的节奏,就好像不可能在二胡上表现钢琴的效果一样,也没有这个必要,非要去用一种语言的短处去比附另一种语言的长处,而应该反过来,充分发挥汉语固有的长处,可以运用四言、五言、六言、七言交织组合以及传统词、曲的句式特点,把各种手段综合起来灵活使用。实际上,古代的诗词曲,已经积累和蕴藏了丰富的语汇、表达方式和节奏感,我们不用照搬,但是可以充分借鉴,不是机械地去移植某一种美,而是在新的文化语境下重现同类的美。”

“我觉得现在我们翻译莎士比亚的进展,大概可以从方平的这一套新版全集和辜正坤即将出版的全集看出一点端倪。”张冲说,“把这两个全集本拿来,与之前的全集本比较一下,我想能够看出两点:一是我们对莎士比亚的定位和理解,可能会更精准一些;第二,我们的翻译在语言方面考虑的角度会更多一些。”

就在上海译文出版社推出这套新版诗体全集的同时,谈峥得知,台湾一位叫俞步凡的译者正在采用一种新的诗体移植理论翻译莎士比亚。“莎士比亚是每行10个音节,他就把每行严格译成10个字,还没做完,已经出版了第一辑,里面收了几个剧本和几首诗。”

俞步凡所采用的翻译方法很像是前文两种意见的综合体。一方面,他批评了“以顿代步法”在表达诗意上的局限,认为这一方法“否定了汉语汉字的传统本质,在文学理论上用词的概念来贬低否定字的本质意义,重视复音词甚于单音字,强调轻重音甚于四声”,导致译成的中文诗缺乏格律色彩,很难称其为诗。然而,另一方面,他仍坚持在汉语中“新创”一套诗体的看法,将自然的“音节”而非人工的“音组”作为诗体译莎的准则,即所谓“等音节汉译法”,只不过,这种诗体的灵感来源不再是新诗和白话,而是传统的民歌、戏曲词、童谣、催眠曲、绕口令等汉语原有的格律形式。试举其所译的一段《哈姆雷特》台词为例:

是活,还是不活:真是个问题:

要高贵须该是忍气吞声,

来承受这命运箭石交加,

抑或是向苦海挺身反抗,

将它了结干净?死:去长眠;

完结;若一瞑便可说了尽

心怆痛、体生受阵阵千百

皮肉痛,实乃人生之大幸,

虔求而不得。死,去长眠;

睡:或要做梦:哎,又是烦心;

一旦摆脱掉尘世苦萦缠,

死去睡眠中依旧梦濒临

……

“事实上,现在对莎士比亚的翻译已经呈现了一种多方向、多元化的路径。有的是直接拿来,翻成散体,主要是为了理解原文的含义;有的是优美的、带抒情意味的散体;有的是用诗行排列的诗体;有的不但分行成诗,而且措辞上也努力靠近诗的语汇。”辜正坤说,“每个译者完全可以按照他自己的审美理论、审美观来处理他的译文。我们主要的要求就是要往诗的方向靠,念起来要像诗,不管是传统的诗还是白话的诗,尽量有那个诗味儿。但是在达到这个目标的过程中,究竟取哪条翻译途径、哪种翻译技巧,那就是八仙过海,各显神通,因为提供了多元的审美模式,实际上也是丰富了我们的审美空间。” 读书文学麦克白散文翻译专业译莎诗体翻译理论文化莎士比亚辜正坤哈姆雷特语言翻译诗歌优美散文