特殊的收藏

作者:李晶晶 ( 黄永玉画作《荷塘雨过》(韩丁收藏) )

( 黄永玉画作《荷塘雨过》(韩丁收藏) )

在香港苏富比中国书画的拍卖中,经常会看到一些有趣的近现代画作,它们的拥有者不是传统意义上的职业收藏家,而是欧美各个领域中最著名的学者、科学家或文化人物。他们通常有着相似的经历:在中国有深入的生活,所从事的工作与中国息息相关,与中国的知识分子和艺术界的人士有着良好的关系。他们的收藏往往来自画家本人。此次香港苏富比春拍中,会聚了韩丁、韩南以及普实克的收藏。

韩丁(William H. Hinton,1919~ 2004),生于美国芝加哥。他的中文名字是1948年由其文化友人、后来的国家文物局局长王冶秋取的。“韩”和“Hinton”都是H打头,“丁”简单好写又文雅。韩丁17岁时被美国哈佛大学取录,他为了增加见闻而延迟入学一年。第二年春天,他找到一份水手的工作,随船由旧金山驶向日本。在东京做了5个月记者后,经中国东北、西伯利亚到了苏联,后辗转欧洲,返回美国。随后,韩丁入学哈佛。虽然他在哈佛学业优异,但他总觉得这是一所“离现实社会过于遥远的学校”,之后他转入康奈尔大学攻读农业,由此开始了农学生涯。

1943年,韩丁偶然读到了埃德加·斯诺的《西行漫记》,受到强烈震撼。他曾说过:“如果他是一个中国人,也一定会拿起枪,抵抗日本侵略。”时逢美中联盟抗击日本,韩丁报名参军,却因耳疾未能进入战斗部队,但他还是设法实现了自己的心愿。1945年,他以美国战争情报处分析员身份再度访华,结识了毛泽东、周恩来等中共领导人,并见证了重庆谈判。1947年随联合国救济总署又一次来到中国,他去往河北冀县,出任晋冀鲁豫解放区北方大学的英语教员,后以观察员身份亲历了山西张庄的土地改革。将所见所闻记录下来,形成了1000多页纸的调查笔记。

1953年韩丁返回美国时,却遭到麦卡锡反共势力的迫害。海关没收了他的笔记,他被列入黑名单,护照被吊销15年。他无法从事教学工作,更没有人敢聘用他。他只能靠务农为生,远离妻儿,独自耕种母亲在宾夕法尼亚的200多英亩土地,长达16年之久。即便如此,韩丁依旧发表演讲,宣传中国人民的革命成就。

1966年,纽约《每月评论》出版了《翻身——中国一个村庄的革命纪实》一书。此书出版后很快引起强烈反响,在美销量超过30万册,后被译成法、德、意等十国语言,甚至成为美国大学中国历史、政治、人类学等专业学生的必修书。此书对西方社会认识中国农村土改运动提供了重要的第一手数据,影响巨大。1971年,《翻身》一书被译为中文,韩丁应周恩来之邀重访中国,先后5次获周恩来的接见,并获委任为农业顾问。

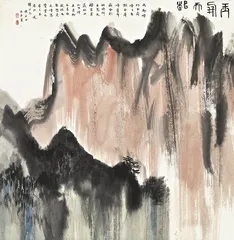

( 黄永玉画作《玉屏天都》(韩丁收藏) )

( 黄永玉画作《玉屏天都》(韩丁收藏) )

韩丁在中国期间,与不少艺术家建立了深厚的友情。韩丁的女儿卡玛曾提到过,父亲与黄永玉关系极好,她也早在1956年黄永玉画《猫头鹰》时就与其相识。1979年,黄永玉还带着卡玛和她的男朋友回到凤凰。此次拍卖中,有两幅韩丁藏黄永玉画作,一张是1976年创作的作品《荷塘雨过》,款识:风雨楼头尺八箫,何时归看浙江潮;芒鞋破钵无人识,踏过樱花第几桥。丙辰年春作荷花,闻某处樱花盛开,忽忆曼殊关涉樱花诗,信笔书下凑趣。观保兴来。相赠的时间是1977年7月的北京。黄永玉题字:韩丁兄留念。黄永玉。另一幅《玉屏天都》则是1978年夏天黄永玉相赠,题字依旧是:送韩丁兄。黄永玉。想来这两次都应该是韩丁来访北京时所得。

拍卖中有一张张大千1968年创作的泼墨泼彩作品《秋山夕照》。对于这幅画,张大千很是满意,他曾说道:“我最近已能把石青当作水墨那样运用自如,而且得心应手,这是我近来唯一自觉的进步,很高兴,也很得意。”张大千在1968年初曾对采访他的记者谢家孝做上述表示。他所谓将石青运用自如,即指其对泼彩技法的掌握。自受目疾所困,他的画风已渐有改变,在身处西方社会受现代艺术的直接或间接影响,兼且性格机巧灵活具丰富创造力,在主客观因素结合下,遂开拓了晚期独特的泼墨泼彩技法。

( 徐悲鸿画作《迥立向苍苍》(普实克收藏) )

( 徐悲鸿画作《迥立向苍苍》(普实克收藏) )

其实,自1965年以来,张大千对这种半自动性技巧已操控自如。如《幽谷图》、《瑞士雪山》、《山雨欲来》、《四天下》等名作相继面世。他在是年讲出以上一番话,说明自己也认为1968年是泼墨泼彩创作的成熟期。本幅创作特点见于色彩运用上。他以极浓厚的石青石绿,反复泼洒于山体上,结成大块面的色层。石青石绿矿物颜料的厚实质感,营造了如宝石般的色泽,直如平面画作上镶嵌了立体透凸的宝石而色泽璀璨耀目。左上方一角,轻抹殷红,顿见夕阳泼洒之色。下方红花绿叶掩映,小桥穿插,轻舟荡漾,高士携仆出游。全画以半抽象为主,辅以笔墨点景,传统创新,足见画家心思灵巧。

1968年10~12月张大千在纽约Frank Caro画廊、芝加哥的S.H.Mori画廊以及波士顿的Alberts-Langdon画廊举办画展。波士顿展览时间是1968年11月30日至12月14日,展览结束后,12月17日美国著名中国文学研究学者韩南(Patrick Hanan,1927~ )买下了张大千这幅《秋山夕照》。

( 张大千画作《秋山夕照》(韩南收藏) )

( 张大千画作《秋山夕照》(韩南收藏) )

韩南生于新西兰。早岁修读英国文学,负笈英国进修,因受中国小说之异国情调影响,转而研究中国古代文学,并以《金瓶梅》为专题,在英国伦敦大学攻读博士课程。1957年,也就是攻读博士学位的第三年,韩南有机会在北京进修一年。在那个时代,受政治的影响,欧美学生想来中国进修并不容易。他来到北京,本想在北京大学注册,但因故未成。就由对外文化联络会安排,住在东单的船板胡同,度过了虽然紧张但却非常难忘的一年。在北京,他上过一所为当时未考取北大的学生而开设的补习学校,到北京图书馆、首都图书馆和北大图书馆看了很多书,还见到仰慕已久的郑振铎、傅惜华、吴晓铃等专家学者。毕业后,韩南先后在伦敦大学及美国斯坦福大学任教。1968年起,任哈佛大学东亚语言与文明系教授。他专治中国古典小说,如《金瓶梅》、《红楼梦》,并及现代作家如鲁迅、茅盾等作品。

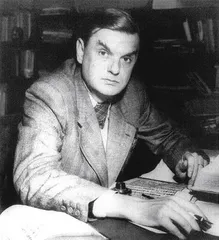

拍卖中还有一件由捷克著名汉学家普实克(Jaroslav Pr??ek,1906~1980)收藏的徐悲鸿创作于1948年,两年后添补上款的《迥立向苍苍》。普实克被认为是汉学布拉格学派的创始人,也是最为杰出的汉学家之一。他生于布拉格,上世纪20年代于澳大利亚查尔斯大学人文科学及艺术学院修读希腊、罗马及拜占庭历史。后转入瑞典哥特堡大学攻读汉学及日本学,复到德国深造,师从多位著名汉学家。1932?1934年,赴华留学,其间在北平与文坛人士颇有过从。1937年,在美国加州伯克利大学,讲授中国现代文学短期课程。同年底返回捷克,开始其后半生从事教育及汉学研究生涯。他历任查尔斯大学中国语言及文学系教授、该校中国及日本研究学系主任、捷克科学院东方研究所所长等职。普实克在捷克汉学界地位崇高,受他指导及影响的学者扩及欧洲学术界。

( 1975 年,韩丁到访中国,获邓小平接见 )

普实克早期为捷克一制造业公司在华员工编撰之中文课本,乃首份以捷克文编写之中文教材,日后为当地大学采用,影响深远。普实克长期领导的东方研究所更是上世纪五六十年代欧洲最有成就的中国文学研究中心。其研究范围以中国传统文学与现代文学享誉西方汉学界。在中国留学期间,曾与鲁迅通信,并于1937年将鲁迅小说集《吶喊》翻译为捷克文,其翻译范围更涉传统小说如《老残游记》等。

1949年3月,第一届世界拥护和平大会在巴黎召开,以郭沬若为首的代表团前往参加,但法国政府以中共新政权尚未正式建立外交关系而拒发签证,大会遂将会议一分为二,分别在法京和捷克布拉格举行。中国代表团在捷京参观国立美术馆、国立博物馆、捷克科学院东方研究所等机构,由普实克充任翻译。该团成员包括艾青、徐悲鸿、田汉、郑振铎、丁玲、洪琛等。此行普实克提出了加强两国文化机构联系的可能性,由此促成日后中国木版水印画、现代书画及设计艺术赴当地展览。

( 普实克 )

( 普实克 )

翌年底捷克文化代表团出访中国。此行为期约3个月,游踪自北至南,由华君武、邹荻帆陪同,访问了京、沪、杭、粤、汉口等城市。访华最大收获,是普实克为捷克东方研究所的鲁迅图书馆购置了大量中国图籍,充实馆藏,使之成为当地汉学研究的重要资料库。而中捷文化合作协议于1952年签订。由此可见普实克的推动,乃全面促进两地文化交流,美术仅其中一环而已。

普实克与徐悲鸿的交往,最具体者见于1949年3月中国代表逗留布拉格参加会议期间。该参观访问行程约10天,徐悲鸿与普实克接触机会不少,互相留有深刻的印象。1967年,普实克担任美国哈佛大学访问教授,在评论学生的论文时,将文中徐悲鸿名字的威妥玛拼音法“Hsu Pei-hung”,改为接近法语拼音的“Ju Péon”,并指出这是画家自己采用的。仅一字之改,即窥见他对徐悲鸿之印象如何深刻。

( 怒狮

高奇峰 1927 年作 设色纸本 立轴

本幅写于 1927 年秋,题跋曰“门弟子以重画相要”,即指上述中山纪念堂藏 画一事。画幅面积甚巨,焦点置于体型硕壮之猛狮,几占画面逾半,其貌龇 牙咧嘴,目迸精光,巨爪张舞,尾巴激扬,如从岩顶腾跃而下,其姿凌厉, 有不可抵御之势。画家钩划巨兽神态、躯体 精微,如皮毛、如利爪、如瞳目,或用笔细写,或敷色渲染,肌理质感毕现, 兽王雄风跃然纸上矣!张坤仪当年携带到美国的作品中,此为最重要者,盖 猛狮怒吼,喻民族觉醒,有鼓舞士气之意。抗战期间,展出彼邦,起宣传之效, 亦毋负奇峰革命情怀之襟抱。

1937 年,值抗战局势危急,高奇峰先生义女张坤仪,亲携一批高氏墨迹经香 港赴美,以免沦入敌手。抵美国后,先后在北美、欧洲等地举办高氏及其作 品联展。该批作品包括山水、花卉、翎毛走兽等,堪称海外最为重要的岭南 画派代表作。后转归美国刘荣萧氏,并于 80 年代分别借展香港及台北,以 弘扬岭南画艺。 )

( 怒狮

高奇峰 1927 年作 设色纸本 立轴

本幅写于 1927 年秋,题跋曰“门弟子以重画相要”,即指上述中山纪念堂藏 画一事。画幅面积甚巨,焦点置于体型硕壮之猛狮,几占画面逾半,其貌龇 牙咧嘴,目迸精光,巨爪张舞,尾巴激扬,如从岩顶腾跃而下,其姿凌厉, 有不可抵御之势。画家钩划巨兽神态、躯体 精微,如皮毛、如利爪、如瞳目,或用笔细写,或敷色渲染,肌理质感毕现, 兽王雄风跃然纸上矣!张坤仪当年携带到美国的作品中,此为最重要者,盖 猛狮怒吼,喻民族觉醒,有鼓舞士气之意。抗战期间,展出彼邦,起宣传之效, 亦毋负奇峰革命情怀之襟抱。

1937 年,值抗战局势危急,高奇峰先生义女张坤仪,亲携一批高氏墨迹经香 港赴美,以免沦入敌手。抵美国后,先后在北美、欧洲等地举办高氏及其作 品联展。该批作品包括山水、花卉、翎毛走兽等,堪称海外最为重要的岭南 画派代表作。后转归美国刘荣萧氏,并于 80 年代分别借展香港及台北,以 弘扬岭南画艺。 )

1950年底,捷克访华成员包括该国政治局委员,且普实克在汉学界地位颇高,故接待规格颇高。时任中央美术学院院长、中华全国美术工作者协会主席的徐悲鸿,遂以文化艺术界负责人身份接待。从当时拍摄的照片中,徐悲鸿向普实克致送纪念品,背景张挂的书画,即包括他收藏中视为至宝之金农《风雨归舟》,从中可知徐悲鸿对普实克的访问何等重视。本幅《迥立向苍苍》应为同期所赠,以阿拉伯数字纪年,因受赠者为西方人士。画作写于1948年夏,两年后添补上款,曰“普实克先生再访中国纪念”,可知画家从自存赏玩之旧作中捡赠志念。因普实克早于30年代踏足中国,故1950年之行已属“重访”。

《迥立向苍苍》画上题杜陵诗句,原指涉1949年前之时局,有不胜感慨之叹,今捡赠故友,非着眼于其内容,盖时移世易,换了人间,实画家自满于作品水平,故割爱相贻。原作应为立轴,画家自署签,题曰《哀鸣》,后添上款。普实克返回捷克后,将画作改装为镜框,签条贴于框背,由此可想见当年原貌。

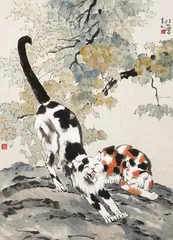

( 桐荫猫戏图

徐悲鸿 1941 年作 立轴 设色纸本

此幅作于 1941 年,时徐悲鸿在新加坡举办展览,筹款救国。徐悲鸿之猫一 方面是有象征意义的,比如双目圆瞪的怒猫,以表达对日本侵华的愤慨和希 望借此唤起国民的战斗精神。另一方面则是富有生活情趣的小品画,如此幅。 图中两只花斑猫在岩石上,红斑猫正酣然入睡,一副惬意之状。黑斑猫似乎 刚刚睡醒,打呵气,伸懒腰,其双前腿抓地,拉长身体,尾巴高翘,耳朵支起, 眯着眼睛的状貌生动有趣,形神兼备。 )

( 桐荫猫戏图

徐悲鸿 1941 年作 立轴 设色纸本

此幅作于 1941 年,时徐悲鸿在新加坡举办展览,筹款救国。徐悲鸿之猫一 方面是有象征意义的,比如双目圆瞪的怒猫,以表达对日本侵华的愤慨和希 望借此唤起国民的战斗精神。另一方面则是富有生活情趣的小品画,如此幅。 图中两只花斑猫在岩石上,红斑猫正酣然入睡,一副惬意之状。黑斑猫似乎 刚刚睡醒,打呵气,伸懒腰,其双前腿抓地,拉长身体,尾巴高翘,耳朵支起, 眯着眼睛的状貌生动有趣,形神兼备。 )

捷克是东欧诸国中最重视中国20世纪书画者,有别于当时欧洲国家对陶瓷工艺品及古书画的欣赏,其收藏具较悠久的传统。如此渊源,可远溯于20世纪初期捷克学者来华留学之经历,当然,最重要的原因是1949年新中国成立后,两国在意识形态及国际政治环境中的接近性,因此两地文化学术交流频仍,亦促成当时刚踏入新社会的中国的文艺产品颇具规模地输入捷克。

( 题笺图

张大千 1944 年作 立轴 设色纸本 此图乃仕女坐于竹制的椅子上,一手靠依椅背,拈笔待书 ;一手垂于膝上,握着 摊开的卷轴,卷上洁白无迹,竟未写下片言只字!画中人心情复杂,神驰物外的 思绪,在脸面神情、细微的肢体动作及物件巧妙的布置间,皆表露无遗。

1952 年春,张大千赴南美阿根廷,筹移家之举。得夫人自香江来函,感触分隔 万里之遥,遂写下仕女画中之代表作《忆远图》,上书“云山万重、寸心千里” 寄付徐雯波,以慰别离之思。若与《题笺图》中的人物对照,可知此仕女造型 乃源于本幅。制作时间距约八载,除发髻上的配饰、裙腰处的图案花纹略见差 别外,余者皆大同小异,这也是画家笔下仕女的典范。 )

( 题笺图

张大千 1944 年作 立轴 设色纸本 此图乃仕女坐于竹制的椅子上,一手靠依椅背,拈笔待书 ;一手垂于膝上,握着 摊开的卷轴,卷上洁白无迹,竟未写下片言只字!画中人心情复杂,神驰物外的 思绪,在脸面神情、细微的肢体动作及物件巧妙的布置间,皆表露无遗。

1952 年春,张大千赴南美阿根廷,筹移家之举。得夫人自香江来函,感触分隔 万里之遥,遂写下仕女画中之代表作《忆远图》,上书“云山万重、寸心千里” 寄付徐雯波,以慰别离之思。若与《题笺图》中的人物对照,可知此仕女造型 乃源于本幅。制作时间距约八载,除发髻上的配饰、裙腰处的图案花纹略见差 别外,余者皆大同小异,这也是画家笔下仕女的典范。 )

(纨扇闲情

(纨扇闲情

张大千 1959年作 水墨纸本 立轴

本幅写于此时,正客居东瀛间,从题跋可知乃应台湾要员黄杰之嘱而制。黄氏有“儒将”雅号,谙文艺,点题嘱写,画家自不怠慢。虽题“以减笔法写之”,又自谦曰“乱头粗服”,唯画中人物几近正面处理,无丝毫取巧掩饰。其开脸丰腴圆润,凤目明澈,双瞳略作垂视,眉宇间流露一派悠闲自如之色;头挽高髻,额前堆发如云,散发则分披两肩;配饰以细笔淡墨勾出凤头步摇,锦鲤耳坠;身型修长,直立,双手交搭,背握纨扇。如此“纨扇闲情”之仕女造型,常见于其笔下,唯本幅韵味优雅,又不乏时代气息;全图纯以净墨简笔出之,运笔轻快利落,线条简练流畅,衣服外沿以淡墨状之,复于领口束腰处醒以浓墨,骨节处交代清晰,仕女神韵体态,于含蓄内敛中毕现矣!尤见难得者,乃背景添缀琅玕两株,其姿挺秀,纤细而含韧劲,以双钩法写之;与写意仕女相衬,“粗中带幼”,让受赠者别有一番惊喜,亦反映他不甘屈从于健康、体力所限,以逞其顽强之意志。而配置瘦竹,不无“守正不阿”之意,以喻黄氏为人处世之道。

张大千于东京写此,并付当地良工装池,典雅讲究,正是大风堂装裱样式。装毕,方送呈老友。交情之深,于此见矣!)