陶身体剧场:从一到无穷大

作者:石鸣 ( 陶身体剧场的现代舞数字系列作品《4》剧照

)

( 陶身体剧场的现代舞数字系列作品《4》剧照

)

2013年8月3日、4日,众多大腕“云集”在国家大剧院小剧场——崔健、徐冰、翟永明、向京、洪晃、杨澜……他们是来看一场国内独立小舞团的现代舞演出。节目单上写着,这是陶身体剧场(Tao Dance Theatre)的数字系列作品《2》和《4》的中国首演。观众席里许多人是慕名而来,过去两三年里,这个小剧团的口碑在圈子内部早已悄悄蔓延开来,可是在国内真正看过他们作品的完整现场演出的人却是少数。一年的大部分时间里,陶身体剧场都游荡在国外的舞台上——纽约、悉尼、伦敦及欧陆各地,那里有数不清的艺术节、文化节邀约,足以支持一个迄今为止尚未在国内“注册”的独立舞团的生存。

首先上演的是《4》。四位舞者,均青衣黑裤,宽袍大袖,墨色涂面,无分男女,保持成紧密的菱形,在舞台上不断游弋、流动。四个人的左胳膊被衣服完全遮住了,只有右胳膊、小腿和脚赤裸着,构成了舞台上最清晰的肢体视觉。因为这种有选择的隐藏,舞者的动作仿佛也变得神秘,只见其身体如一笔笔墨迹不间断地在舞台上绵延,有长有短、有弧有直,每一个落点都严谨精密,却始终无法预测下一笔着墨的方向。配乐是最熟悉的人声,却是一种现代人完全陌生的发音方式和节奏感,“启八启八当儿,呸呸当儿,当儿启八气,嘣儿”,既像念诵,又像吟唱。整部作品一刻不停地持续了27分钟,如一幅不断展开和书写的画卷,不知其所起,亦不知其所终。

“观众看完《4》以后基本上会有两种反应。”陶身体剧场的艺术总监及编舞陶冶说,“第一种会很兴奋地分析,特别想找到怎么动的缘由。还有一种就是死气沉沉地坐在那儿,特别安静,感觉好像受到了极大的摧残,或许他们是在回想:怎么回事,刚才到底发生了什么?”

《4》演完以后是中场休息,被激起好奇心的观众纷纷涌出剧场,去观看门口播放的雕塑家向京给陶身体剧场拍的一个纪录短片。片子内容基本上是艺术总监陶冶和首席舞者段妮对自己艺术理念的阐述,短暂的叙述中他们反复提到了几个关键词:“过程”、“极致”、“一根筋”,或许不足以解惑,但已令人印象深刻。令人印象深刻的另一件事是陶冶的年轻,生于1985年的他才28岁,谈吐却透露出一种与其年龄不相称的成熟。

纪录片里已经出现了《2》的几个零星镜头,可是真正观看演出时,才感到这个作品比《4》更令人震撼。白色地胶,黑色底幕,两个舞者趴在舞台上一动不动,像亮得耀眼的白纸上的两个黯淡小点,没有背景音乐,现场静止得几乎让人感到尴尬,直到两个舞者突然像被唤醒一样,开始活动身体的各处关节。但是,在长达50分钟的演出过程中,所有的动作都是“不离地”的,舞者下半身仿佛变成了一摊稀泥、一块抹布,像动物的触手吸盘,把上半身的“人形”牢牢吸住,而“人形”似乎在不断挣扎、腾跃中逐渐成形。无论是服装的颜色,还是配乐的特点,都很难使用具体的形容词来描述,充满了似是而非的不确定性。两个舞者之间似乎既没有视觉,也没有听觉,动作却彼此启动,起伏有序,高低错落,呼应精准,似乎存在着某种超现实的感应状态,像是空空的五线谱上两个被遗忘的音符,靠着自发的生命力,在谱线间辗转腾挪,一度重合,更多的时间里却是彼此独立的两个调性,彼此不断试探、接近,从而交织成一曲越来越复杂的音乐。

( 陶身体剧场的现代舞数字系列作品《2》 剧照

)

( 陶身体剧场的现代舞数字系列作品《2》 剧照

)

“远古蛮荒”、“深邃”、“空灵”、“异时空”,都成了观者对《2》的观感的形容。中国观众异口同声地告诉陶冶,感觉《2》“好像是女娲造人的重现”。还有人评论说,两个舞者像“两只小兽”,“如果伏羲女娲当年会舞蹈,就应该是这样的舞”。西方人则把《2》中的舞者形容为“青蛙”、“外星人”、“ET”,因为陶身体剧场的亚洲身份,有时还被形容为“忍者”。

《2》是2011年新加坡艺术节、阿姆斯特丹舞蹈艺术节和瑞典M.A.D.E.艺术节的委约作品,首演之后进行世界巡演,一鸣惊人。“这个作品有很多概念,不像一般定义上的舞蹈,不是为了美,也不是为了丑,也不能叫实验,它的界限反正不是很清晰。我比较喜欢这样的作品,没有那么强烈的身份感。”陶冶说。

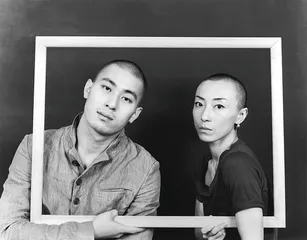

( 陶冶(左)和段妮

)

( 陶冶(左)和段妮

)

逆流而舞

无论在国内还是国外,对陶身体剧场的作品有一点评价是相同的:“没见过。”许多人好奇,编出这样的作品,灵感到底是从何而来的呢?陶冶这个人有什么特殊之处?

( 陶身体剧场的现代舞数字系列作品《5》剧照

)

( 陶身体剧场的现代舞数字系列作品《5》剧照

)

陶身体剧场的另一个创团舞者王好评价陶冶说:“他是一个很奇特的人,不能用正常人的观念和思维模式去看待他。”

陶冶比较抗拒用他的个人经历去解读他的艺术创作。“我成长的环境很正常,和大多数‘80后’没什么区别。”

翻遍他的简历,唯有一点显得略为突出,那就是他内向的性格。他幼年父母失和,长期处于家庭冷暴力的环境之中,青春期读了一所聚集了富家子弟的艺校,平民的家境使得他格格不入,中专毕业之后去了部队文工团,进入了一个更加封闭刻板的环境。这些似乎都是影响因素,却又不存在必然的因果关系。唯一可以确定他特殊的,是他应对这种压抑境地的方式:“在这个过程中我反而静下来了,越是封闭,我的心反而越大,越想离开这个困境,你的梦想就会更远。”

他在这一阶段学会了跟自己较劲,用自己的方式去消化所得到的任何一点点贫乏的养分。没有任何基础,他开始自己编舞,发现“编舞原来不是学校能教出来的东西,而是自己的身体自然而然排泄的产物一样”。

他以一种“白丁”的状态进入了金星现代舞团。“我不是传统舞蹈教学下的优秀学生,甚至可以说是被淘汰的人。我唯一的优势就是天生软度好,关节放松,但是这样的身体资源在现有的体制下很难被开发。”

他只能自己琢磨。一年之后,他“突然开窍”,就好像打开了一扇门,他找到了自己的身体放松技术。

之前的紧绷,一下子成了陶冶取之不尽的资源。“好就好在松之前,各方面能力已经完成了,松特别难的一点是,松完了之后还能找回来,既有控制性,又有自由性。”

长年的独处,陶冶养成了自省的习惯。他嘲笑过自己当年编《春之祭》的狂妄:“全世界的编舞家都对它感兴趣,因为能证明一个编舞身份。你是一个编过《春之祭》的人,你在技法上、意识上可以与它抗衡,或者说你至少是站到了一个高度上。那时候我编过一个男子双人舞,舞台上各种视频,顶上吊视频,前面吊视频,玩各种装置,想把场面撑过去,撑不住。后来我明白了,要踩在巨人的肩膀上很容易,虚假的高度给自己的感觉也很好。但实际上自己还是驾驭不了,或者说也没有必要驾驭它。为什么一定要跟《春之祭》配搭呢?做自己是最重要的。”

他否认自己的创作与“灵感”有任何关系。“我不是可以依靠一个概念、一个火花、一次灵光一现来创作的那种人。我的作品完全是在漫长的时间堆积的过程中一点一点打磨出来的,一次尝试,不行,再重来,全身上下每一个点、每一处细节、每一个毛孔,都要在意识中找到该有的位置。”

“人多多少少会有惰性,但是在陶冶能够把注意力高度集中,并且保持很长时间的专注度,逼自己。他做每一件事情,都使劲把自己逼到绝境一样的地步。”长年与陶冶同事的王好说,“国外的人经常评价说他的作品走在时代前沿,我经常也在思考这个前沿到底是什么。我觉得,至少到目前为止,他一直在挑战自我,挑战一个从未被达到过也无法去预知的一个东西。或许就因为他的坚持,所以能够比别人多走了那么一小步。”

从一到无穷大

从事舞蹈专业的人则意识到了陶冶作品的技术难度。陶身体剧场声名远扬之后,前来应聘的舞者挤满了排练厅,却少有人能够在试跳《4》时坚持下来。“有的看了一遍就吓走了,有的试了几天,实在不行,走了,有的试了半年,还是走了。”陶冶回忆道。

《4》对舞者的淘汰率是惊人的。这正符合陶冶的初衷。他创作这个作品时,就是为了给舞团确立一个技术标准。“我们招了演员,可是又不能马上达到上台演出的要求,需要加以训练,我想通过这个作品来整合舞团的实力,来的人有一个参考物,按照这个作品的要求走,走到了,别的作品才能上手。”

对舞者的苛刻,或许来源于陶冶对自己的苛刻。“我的作品最喜欢的是两个字——限制。限制自我,限制自己所有的东西,只剩下最后一个核,就好像把花花草草障人眼目的东西都剪掉。”他说,“这个时代就是不限制嘛,全部混杂在一起,你也没有办法辨认,我编舞的时候,就让所有妖孽都闪开,只留下一个东西。所以我的作品每次的限制都特别强,而且会越来越强。”

陶身体剧场之前叫“陶工作室”,冠以“身体剧场”,是对创作范围的第一次明确界定。

被陶冶正式列入“数字系列”的第一部作品名为《重之三部曲》,这也是陶冶2007年离开北京现代舞团之后创作的第一部完整舞作,也正是从这部作品开始,陶身体剧场逐渐被国外现代舞界认知。这是一部研究演员在台上如何走路的作品,对于剧场来说,这个命题并不稀奇,然而对于陶冶而言,这个问题不是和表演有关,而是和身体意识有关。他一直在思考一个问题:“这个世界上已经什么都出现了,在这个什么都有的时代里,你还能编什么?”

2004~2007年,陶冶先后在金星现代舞团、北京现代舞团当演员,2008年正是他身体条件和状态特别好的时候,可他却觉得:“再怎么显摆地跳舞,从各种角度摆弄我的肢体,我都觉得不够,觉得不止这些。那你要的是什么?到最后其实就是回去。我的创作理念不是往前走,而是往回走。”

如今看来,《重之三部曲》是“数字系列”中最为特殊的一部作品:每一段都相对较短,15~20分钟。动作上完全没有体现陶冶“松”、“软度好”的天赋,尤其是第三部(在编创顺序上其实最早),舞者仿佛提线木偶一般,下肢在永不疲倦地重复行走,上身却一直维持着一个板正紧绷的状态。“这其实也是一种反叛。”陶冶说。从这一刻,他叛离了主流,也叛离了自己所有曾经的技巧和现有的知识。

“我把我面前所有的路都抹掉了,再重新找一条未知的路。”最终,他没有找到一条路,却找到了一个点,那就是最基本的“走”。他把自己曾经拥有的广大世界缩小为一个原点,再从这个原点出发,试图慢慢扩张,他说:“我发现,越是限制,越有可能性。”

这段舞为陶身体剧场赢得了第三个创团成员——段妮,也为陶冶赢回了一个妻子。段妮如今是陶身体剧场的首席舞者、灵魂人物,陶冶称她为舞团的“英雄”。与彼时在业内尚默默无闻的陶冶相比,段妮早已是华人舞蹈界的明星,她的履历相当辉煌:毕业于杨美琦在广东主办的现代舞编导班,在金星现代舞团时被英国阿库-汉姆舞团挑中去了伦敦,后来又进入沈伟的舞团跳舞。她一加入陶身体剧场,就接连贡献了两部迄今为止仍然是舞团最具分量的作品,一部是《重之三部曲》中的“棍舞”,一部是和陶冶合作的《2》。

陶冶曾将段妮的身体形容为“完美”、“不可复制”,同样的词语也可以拿来形容“棍舞”和《2》。编创“棍舞”的缘由很简单,就是要编出一部配得上段妮的身体能力的舞作。在“棍舞”中,段妮20分钟不间歇地一直舞动着一支长棍,棍子像一把锋利的手术刀,用一道道弧线将上下左右前后的空间反复切割,有点、有线、有平面,也有圆圈。在两束白光交叉照耀的狭小区域内,舞者的脚步不断变换,身体的每一根骨头仿佛也在顺势旋转,每一块肌肉都在凹凸,重心在上上下下地移动,没有大起大落的动作,每一个动作细节都好像是一个完美的数学公式的一部分,在做着细细密密、不疾不徐地精确展开,并在目光所不能及的地方消失。“跳到最后,舞者仿佛已经开始发光。”王好说。

“我现在每次看‘棍舞’,仍然会感到诧异,它已经超出了我的能力范围以外,已经羽化登仙,不是在我曾经的想象当中,而是跑到了另外一个世界里。我经常觉得这个作品在以教育我的方式影响着我。” 陶冶说。

《2》是陶冶专门为自己和段妮编创的舞作,前后花了将近一年的时间来打磨。“我和段妮2004年就在金星现代舞团认识了,那个时候两个人就想编一个双人舞,结果到2011年才编出来,那么多年,你想想我俩的期待有多高?这个舞蹈绝对不是在舞台上扳腿下腰炫炫技就可以了,一定是有一个特别严谨的结构,呈现出我们两个人的智慧。”陶冶回忆道。

一开始,陶冶想把《2》编成两个独舞(Solo),他很害怕自己会落入编双人舞的俗套:“无外乎男人和男人、男人和女人、女人和女人,一跳双人舞,观众们都能预计到,要抒发什么情绪,讲一个什么故事。”

然而,到最后,他发现在自己和段妮探索得到的众多素材里,唯有一种“对谈的力量”特别吸引他。“两个人停住,重新启动,再停住,动作的过程全是造型,动作的时间点彼此联结,两个人没有接触,好像是彼此独立,完全没关系的,但又是完美无缝隙地联系在一起,很多两个人的对谈,有一种特别饱满的现场感。”陶冶说。

《2》的限制是不起身,下半身基本上一直无动作。关于这个概念,陶冶的解释是:“全世界该发生的都发生了,唯独这个貌似还没有发生。或者说发生过,但是只是一个瞬间,一个片段,但是我喜欢一个东西变得完整。”

在《4》诞生以前,陶身体剧场在欧洲经常将含有“棍舞”的《重之三部曲》和《2》放在一起演出,结果引起观众轰动,媒体好评铺天盖地。但是大量的欧洲评论仍然遵循之前的书写体系,试图将陶冶的作品纳入西方现代舞的既成框架,比较他与前人大师的异同,分析他如何受到其他艺术家的影响。这些评论陶冶看过之后大多觉得“夸张”、“模式化”,并没有多少触动,唯有2013年5月在以色列特拉维夫演出后一名当地评论家写的文章让他非常认可。“他并没有一味地夸我,他是在感受。他说,陶冶的作品本身对观众有要求,他的要求是空。但是每个观众进剧场,空是不可能的,因为他已经经历了他的人生历程,携带了各种身份。所以能否空,是一个问题。这个问题被我的作品硬生生地扯开了。你越空,你就越能享受这个作品里无边无际的世界,但是当你意识到自己不能空的时候,你会特别沮丧,甚至感觉被愚弄。这个评论家没有说好坏,就是在说过程。我的作品,专注的也是过程。”

对于陶冶而言,一个作品的过程就像洗牌,手里的牌只有有限的数量,却可以不停地洗出新的组合、新的序列,不同的人洗同一副牌,能洗出不同的格局。他提到巴赫的音乐,变化繁多的赋格和变奏曲,那是一种令他钦佩无比的创造方式,一种既简单又复杂的理性艺术。

2011年的《2》之后,陶冶在2012年编出了《4》,2013年首演了《5》,2014年1月刚刚在瑞典首演了《6》,7月马上要在英国首演《7》……在陶身体剧场的早期,他也曾将舞作命名为《左右》、《瞬间》、《素》。确立“数字系列”的创作方向之后,他曾经多次被问到用数字命名作品的原因。“其实我以前甚至不想给作品起名字,因为一起名字,就免不了成为一种被贴来贴去的身份标签,但是不起名字不现实。”陶冶再一次地解释道,“数字的意义或许就在于我创作的作品其实是一种不断的延续,我不是创作一个个单独的舞作,而是用我的整个生命,从最开始到离开这个世界为止,一直投入创作同一个作品,也只有把这些作品看成一个整体系列才具备意义。”(文 / 记者 石鸣) 段妮一到无穷大舞者金星春之祭中国电视剧艺术舞蹈现代舞身体剧场都市电视剧