《耶路撒冷之鸽》:一只鸟儿所能承载的爱情

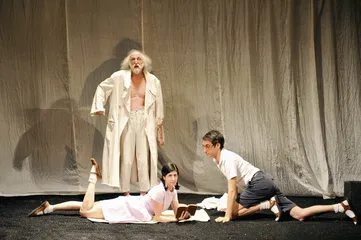

作者:石鸣 ( 本组图片:以色列话剧《耶路撒冷之鸽》剧照

)

( 本组图片:以色列话剧《耶路撒冷之鸽》剧照

)

“我想你有一只我的鸽子,我也想有一只你的鸽子。”

铺满黑砂的舞台上,两侧垂下的巨幅白纱幕被风吹得阵阵鼓动,像振动的翅膀。曾经热闹嘈杂的整个世界似乎都消失了,台上只剩下男孩和女孩,交换了鸽子,也交换了彼此的爱情密码。“是或否?”一开始就成为一个情人间的问题。从此,青春的秘密被简化成几个简单的字符,都藏在信鸽腿上用丝带捆着的小小鹅毛管里:“是的,是的,是的,是的。——是的,我们坠入了爱河,是的,我们彼此思念,是的,我们没有忘记,是的,我们记得。”

这些细碎如珍珠的台词,加上演员时而一个俏皮的动作,一段优美的吟唱,点缀在琐碎冗长的叙述里,帮助人们捱过了上半场漫长的一个半小时。一开始并没有什么戏剧冲突,只是白描:观众们目睹着相距上百公里的两个小孩如何各自长大,一个是约旦河谷集体农场的寂寞男孩,记事以来就是孤儿,把叔叔婶婶唤作“爸爸妈妈”;一个是首都特拉维夫的女孩,是独生女儿,有一个暗恋她的邻居,爱好在午后的阳光里趴在自家阳台上读书。时间是上世纪40年代初,两个孩子偶然都迷上了驯鸽,而对于几年后就要打一场独立战争的以色列而言,训练信鸽准确传递信息不只是游戏,而且具有军事部署的重要性。接下来的情节几乎是一览无余的:因为驯鸽,两个孩子的人生路线发生了交集,飞鸽传书,他们谈上了一场异地恋爱,战争爆发,其中一个在战火中不幸死去,而另一个幸存者将这份爱情缅怀终生。甚至我们还可以进一步判断,死的是男孩,因为他一开始就倒在了舞台上,据那场战争的当事人回忆,他死之前尽全力派出了最后一只信鸽。

然而,在人们以为故事已经差不多讲完时,才发现这远非故事的全部。那只信鸽派给了谁?送去了什么?产生了什么结果?这个结果如何影响了现在?下半场仅有短促的30分钟,叙述的进程却急转直下。显得有点刻意的纯爱气氛一下子消融了,人物全部进入了现在进行时态,舞台上依次出现了蓝色的披肩、红色的西瓜、绿色的护士服,整个下半场被映衬得像是一段“戏中戏”的黑白怀旧影片。之前以为无足轻重的小角色一下子找到了新的位置,变成一座十分之九被隐藏在水下的冰山,而之前看起来俗滥的恋爱约定变成了勾连真相的关键。与上半场延宕的絮絮叨叨不同,下半场的节奏推进得干净利落、步步紧逼,容不得观者有更多思考,直至最后悬念轰然揭晓,没有复杂的人际纠葛,却有青春的毁灭、牺牲和被延续的天真理想。

这是以色列盖谢尔剧院来华演出的第三部戏,两年前的《敌人,一个爱情故事》至今余音绕梁,去年北京人艺“精品剧目邀请展”上,他们演出了莫里哀的《唐璜》。

《耶路撒冷之鸽》改编自同名小说,作者是以色列目前最炙手可热的小说家之一——梅厄·沙莱夫(Meir Shalev),2006年小说发表后即在次年获以色列的最高文学奖布莱纳奖。盖谢尔剧院的这部改编剧作首演于2011年。

“导演叶甫根尼(Yevgeny Arye)当时一读完这本小说就决定要进行舞台改编,他马上找来了我们的戏剧文学顾问罗伊·罕(Roy Chen),两人即开始动手,据我所知,这是一个非常迅速、毫不犹豫的决定。”剧中扮演劳费尔医生的以色列演员尤法尔·亚奈(Yuval Yanai)告诉本刊。

过去30年里,叶甫根尼·阿尔耶一直是盖谢尔剧院的艺术总监和唯一的在职导演,这位俄罗斯犹太移民秉承了苏联的剧院传统:导演中心制,一所剧院就是一位导演的代名词,对舞台视觉技术的注重,使整台戏在视效上拥有电影镜头一般的质感,以及对剧本文学性的看重。“盖谢尔剧院不是连锁大超市,不是为了迎合每一个人的需求,我们做很多文学性的文本,比如散文、长篇小说。”他说。

排过契诃夫、陀思妥耶夫斯基、高尔基、布尔加科夫、托尔斯泰之后,叶甫根尼开始试图把以色列小说家的作品搬上舞台。诺贝尔奖获得者伊萨克·辛格的《敌人,一个爱情故事》是迄今为止最为成功的尝试,之后便是这部《耶路撒冷之鸽》。

( 《耶路撒冷之鸽》剧照

)

( 《耶路撒冷之鸽》剧照

)

事实上,瞄上这本小说的远不止叶甫根尼一人。3年前就有以色列导演开始着手这部小说的电影改编。3月21日至23日,就在这部戏在北京首都剧场上演的同时,美国俄勒冈州波特兰市的一家剧院正在首演另一个犹太戏剧组织“犹太联合剧院”(Jewish Theatre Collaborative)改编的两个半小时的演出版本。

然而,在以色列当代小说家中,沙莱夫的作品改编难度之大已经成为以色列人的一个话题。“过去曾经好几次有人想要改编我的小说,结果都失败了,他们发现我的小说里人物众多,个个都是主要人物,时间跨度特别大,情节支线也复杂,叙述语言也很难变成戏剧台词。”沙莱夫说。

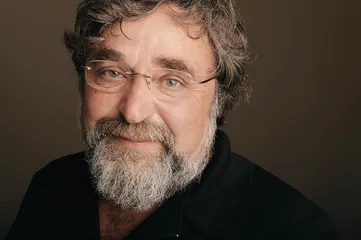

( 导演叶甫根尼

)

( 导演叶甫根尼

)

然而,正是沙莱夫的语言深深吸引改编者,“有一种特别的力量”。据说犹太联合剧院的改编版的台词全部使用了小说原文。在盖谢尔剧院的这个版本中,演员在上半场不停地处于表演和叙述的切换状态中,直接从原文中汲取的旁白台词甚至远比对话要长。“这是有意为之,导演不想失去这个故事的诗意实质,原文编织得非常优美,富有韵律,如果你把这些文字过于日常化、世俗化,就失去了某种魔力,整个故事也随之流于平庸。”尤法尔·亚奈说。

一开始,叶甫根尼和罗伊·罕曾想要包容原著的所有主要内容,写出的剧本长达5小时。“原小说有300页,除了现在台上看到的这个爱情故事之外,还有一整条另外的故事线索,这条故事线反映的完全是当下,人物的行为和思维方式都是现代的,不少人物其实很有趣,但和战火爱情的过往毫无关系。”尤法尔·亚奈说,“我们本来把这个平行故事的部分也做出来了,可是在舞台上的效果却不如在小说里那么好。最后导演决定只专注在爱情部分,只设置两个主角,就是男孩和女孩。”

( 以色列小说家梅厄·沙莱夫

)

( 以色列小说家梅厄·沙莱夫

)

“幻梦”(Fantasy)这个词被尤法尔·亚奈频频使用,用来形容叶甫根尼对这个故事的定位。“我想整本小说最吸引导演的就是男孩和女孩之间理想化的爱情,非常传奇,非常古典。那个时候的人没有手机没有网络,不可能一思念就给对方发短信,他们必须把情书托付给一只鸟儿,然后等待,就像古希腊人那样原始。导演对这种情感联结非常着迷,对他来说,这是一种相当天真质朴的感情方式,鸽子在其中就好像魔法一般,令人担忧,又令人期待,充满了戏剧可能性。”

为了营造一种纯粹、抽象的气氛,舞美设计充满象征意味,没有一处着墨于某一个具体地点,用作换场和置于背景的纱幕如白衣飘飘,倏忽隐现,故事也因此仿佛漂浮在空中。“可以说这个戏没有舞台布景,情节看起来很理想化,舞台也充满幻想。一切似乎都那么不真实,直到现实短暂而激烈地将幻梦打破。然而最令人惊喜的是,在最后5分钟,幻梦又回来了,而且是以更加离奇的方式,简直可以说是疯狂,却又那么甜蜜而美妙,不容否认,因为具有了现实的重量而更加令人震颤。”尤法尔·亚奈说。

实际上,这部戏以及原著小说的名字直译过来本来应该是“鸽子和男孩”(A Pigeon and A Boy),正如舞台上阐释的那般质朴单纯。“想用耶路撒冷来解读这个戏是不对的,”尤法尔·亚奈说,“事实上,这个故事发生在以色列南部和特拉维夫,以及许多其他的地点,耶路撒冷只是其中很小的一部分。”

“人们认为,以色列作家写的小说多多少少总是和政治、宗教有关,但是我们笔下也可以写古典题材:仅仅和文学有关,仅仅和爱、和家庭有关。《耶路撒冷之鸽》不是一本战争小说,只是爱情碰巧发生在战时。”沙莱夫说,“即使在以色列,我们的小说也可以只谈论天真无邪的爱情。”

“无论你注目戏中的哪个角色,都和爱有关。劳费尔医生的助手暗恋他,他不爱她,男孩爱女孩,女孩也爱男孩,女孩的邻居也爱女孩,但是女孩不爱这个邻居,但每个人最终都对生活的安排做出了某种妥协,以爱为代价的妥协,人们试图通过这种妥协,来使自己过得更好。而他们最终是否获得了现世意义的幸福?我想这就是这个戏关注的全部。”尤法尔·亚奈说。(文 / 记者 石鸣) 文学小说耶路撒冷爱情承载鸟儿之鸽剧院一只