史蒂夫·麦奎因:一种安静的平等主义

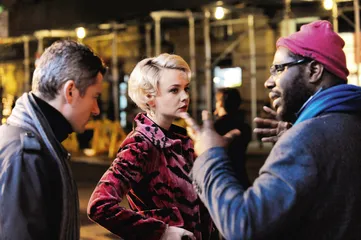

作者:曾焱 ( 2013年7月,史蒂夫·麦奎因(中)和《为奴十二年》的主要演员在多伦多电影节期间合影。其中迈克尔·法宾斯德(左一)也在麦奎因的另一部影片《羞耻》中出演男主角

)

( 2013年7月,史蒂夫·麦奎因(中)和《为奴十二年》的主要演员在多伦多电影节期间合影。其中迈克尔·法宾斯德(左一)也在麦奎因的另一部影片《羞耻》中出演男主角

)

史蒂夫·麦奎因(Steve Mac-queen)获得奥斯卡最佳影片奖的消息传来时,帕特斯·马迪纳(Parters Martine)——和麦奎因已经合作10年的英国托马斯·戴恩画廊(Thomas Dane Gallery)创办人之一说,作为朋友他们并不觉得特别。

“奥斯卡奖好像是让麦奎因到达了成功的顶点。不过我们一起工作以来,已经有过太多这样的时刻:从令人瞩目的特纳奖,到普拉达基金会、芝加哥艺术学院和巴塞尔舒拉格美术馆为之举办的那些个展。再说在《为奴十二年》之前,他早几年就以《饥饿》、《羞耻》获得很多电影奖项,他从未止步过。他是他这个时代的伟大艺术家。”马迪纳告诉本刊。

不过,对于艺术界以外的人而言,在奥斯卡光环下,并不太容易还记得麦奎因的另一身份是影像艺术家。1999年,30岁那年,麦奎因就凭借影像作品《不动声色》(Deadpan)获得过当代艺术界最吸引眼球的奖项:英国特纳奖。从某种意义上说,这个奖很像是当代艺术的“奥斯卡”,制造了包括达明安·赫斯特在内的一个个明星艺术家,不过,与观众群庞大的电影奥斯卡比,普世的知名度还是相距太远。

2013年巴塞尔艺术博览会期间,舒拉格美术馆(Schaulager)为麦奎因举办的回顾展“Steve McQueen”倒像是一场具奥斯卡明星气场的艺术大“轰趴”。其时,麦奎因已经因2011年执导的影片《羞耻》在威尼斯电影节上有过出色表现,他的名气也超越当代艺术界而作为当代最有成就的黑人导演备受媒体宠爱。所以,当巴塞尔的这场回顾展开幕时,收藏家、参展商、艺术家、明星、记者,人人都想要拿到一张当天晚宴的请柬。

那天,我被一位朋友带进了人头涌动、华服鬓影的舒拉格现场。这里地处距离巴塞尔城约半小时车程的郊外工业区,又被称为“仓库美术馆”,以收藏伊曼纽尔·霍夫曼基金会未公开展出的藏品为吸引,尤其在储存和展示影像作品方面拥有独特影响力。而麦奎因的展览,恐怕是美术馆落成开放后最具轰动效应的一次。

( 麦奎因电影作品:《为奴十二年》剧照(上图) 和《羞耻》拍摄现场(下图)

)

( 麦奎因电影作品:《为奴十二年》剧照(上图) 和《羞耻》拍摄现场(下图)

)

由世界著名建筑师赫尔佐格和德梅隆主持建造的这幢建筑,外观看似一个完全封闭的大盒子,只在入口处拉开一道。为了展示麦奎因的作品,里面两层展厅被改造成了一座“城市电影院”,经过精心设计的并置和组合,创造了令人惊叹的效果,观众像是走进了一个不散场的电影院。包括《不动声色》在内,超过20件影像代表作及电影装置同时放映,完美表达了麦奎因的“对电影技巧的自由使用、对装置和屏幕空间的精确要求”。这个展览后来被《卫报》评为“2013年最值得观看的十大展览”之一。

麦奎因一直都在试图打破黑人身份带给自己的人生困境,用一种静默的影像的方式。“我觉得人生是一条漫长且困难重重的道路,但你不得不坚持走下去,要不然你就会被丢在路边。”

1969年,他出生在伦敦,父亲是运输工,母亲是护士,都是来自西印度的黑人。长大后,他进了当地的德雷顿庄园中学。这所学校以前出过一些名人,像音乐家里克·维克曼(Rick Wakeman)和足球明星皮特·克劳奇(Peter Crouch)。大个头的麦奎因在学校里也很会踢球,并有时会因此获得瞩目,但他后来说,那是人生最无助的时期。在学校里,班级是按等级划分的:有学习天赋的孩子被特殊照顾,一般孩子被分到所谓“3C1”的班级,管道工、建筑工的孩子会被划分到“3C2”班级中。出生于体力劳动者家庭的麦奎因自然是被划归为最后一类。“在13岁时,你就被贴标签了,你就被扼杀了,这就是你的未来。”对这种不平等制度,麦奎因感到极度厌恶。“它制造分裂,充满了伤害。许多有才能的人被遗弃在一边,就因为没有人相信他们,给他们机会,或者在他们身上投入一些精力。”他一直记得老师对他说:“你将会一无是处。”

好在有艺术为他的人生打开一扇窗。“艺术带给我期待,求知欲和诉说个人理解的愿望,在我能够到的地方走得更远。”他的艺术成绩总能拿到A,他开始羡慕那些在更高艺术学院里学习的人,觉得他们太酷了,居然能看到丹尼斯·波特(Dennis Potter)的《奇探心魔》并且讨论它。高中毕业时,他凭借自己作品的分量,申请到了进入切尔西艺术与设计学院的机会。

( 麦奎因电影作品:《饥饿》剧照(上、下图) )

切尔西的学院氛围带给麦奎因更为平等的世界。之后,当他考进金史密斯学院(Goldsmiths)时,这所学校正因为催生了“YBA”(年轻的英国艺术家)一代而声名鹊起。在那里,麦奎因开始痴迷影像世界:从法国导演让·雷诺阿到德国导演法斯宾德,还有让·维果(Jean Vigo)、比利·怀尔德(Billy Wilder),都令他向往创造属于自己的影像语言。不过,他在一次接受《W》杂志采访时透露,自己迷上电影最初是与一段爱情有关,当时他的女友是法国电影明星阿努克·艾梅(Anouk Aimee)的“粉丝”,她总带他去看艺术电影,“那个时候,追女孩的唯一方法就是去看电影”。

离开金史密斯学院后,麦奎因拍摄了第一件作品《熊》(Bear)。一段10分钟的黑白无声影像,记录两个裸体男人之间简单而模糊的对峙,其中一个出演者是麦奎因本人。很多观众看完后,都带着这样的疑问离开:这到底是一场挑衅还是带有性色彩的作品?正是这种模棱两可的不确定性让他自己着迷,也让一部分观众着迷。他似乎执著于关注暴力、忍耐,抵抗和合作之间的拉扯。他作品中的主人公们很少通过对话展示什么,或许对于麦奎因来说,展示他们遭受痛苦的画面远比探究原因更符合本意。麦奎因一直回避自己的过往,亦几乎不在作品中探究。在一次采访中,他透露自己曾患有“阅读障碍”:“我有一只眼睛弱视,当你站在黑板前面,你仍旧看不清楚。这是一个糟糕的开始。因为人们能够很快做出判读,而你就被冷落在一边了。”这让他感到羞耻,这种感受通过作品传递出来,比如后来的电影《羞耻》。

1996年前后,麦奎因开始在伦敦艺术界冒头,且速度惊人,几无障碍。仅仅三年时间,他就以《不动声色》打败了热门人物翠西·艾敏,获得1999年的那届特纳奖。

他获奖之后,有个看过他当时全部影像作品的评论家问他,是否认为自己是一个“黑人艺术家”。他说:“不,如果你看《熊》,你看到的是两个黑人在搏斗,但我看到两个人在搏斗。”这是身份带给他的无奈,很多时候他要面对别人怎么看他、评价他,但他更关心怎么样能够做到最好。对他来说,“作品必须有价值”。

( 《羞耻》剧照

)

( 《羞耻》剧照

)

到《不动声色》,麦奎因其实已经行走在艺术和电影之间。这部黑白的无声影像改编自巴斯特·基顿(Buster Keaton)拍摄于1928年的电影——《小比尔号汽船》。麦奎因抛弃了原有的电影叙事结构以及最后的喜剧效果,但他也没有前卫影像艺术通常所表现的形式上的对冲。相反,他让仅4分半钟的作品成为关于存在命题的令人不安的影像。观众在一个安静到几近凝固的场景中,重复感受画面中每一个微小变化:自始至终,麦奎因静默在木屋前,任四周墙体剥落、坍塌。“他以诗意和清晰的方式呈现影像,作品跨度大,充满了感情的强度。”这是当年特纳奖评委对这部作品的评价。

1993年麦奎因曾到美国去学电影,进入纽约大学帝视艺术学院(Tisch School of the Arts)。就像伦敦的金史密斯培养了“YBA”一代,这个学院也是许多奥斯卡奖得主的母校。“我之所以去那里,是因为斯科塞斯、斯派克·李以及吉姆·贾木许也曾在那里。”麦奎因说。但在纽约大学的经历最终带给他极大失望,他觉得,在切尔西和金史密斯获得的自由创造的思想全被扼杀了,他抱怨身边都是一些“富有但是没有才气的人”。三个月后,他离开了那所学校。他没有工作可做,在一家百货公司打工,直到1995年有人愿意给他一笔钱去做创作。

( 麦奎因影像作品:《不动声色》(图1)、《女孩,Tricky》(图2)、《熊》(图3)和《Static》(图4)

)

( 麦奎因影像作品:《不动声色》(图1)、《女孩,Tricky》(图2)、《熊》(图3)和《Static》(图4)

)

麦奎因运气很好,赶上了20世纪90年代英国当代艺术市场最有活力的时期。获得特纳奖后,他的作品开始在世界各大双年展和重要的美术馆展览中变得炙手可热,其中包括英国泰特现代美术馆、美国芝加哥艺术学院、纽约MoMA、巴黎市立现代美术馆、德国卡塞尔文献展。2003年,为纪念在伊拉克战争中牺牲的英国士兵,英国委托他创作了具有争议性的作品《女皇与国家》,他也先后被授予大英帝国的官佐勋章(OBE)和司令勋章(CBE),并在2009年代表英国国家馆参加了第53届威尼斯双年展。

“他的作品数量并不多,一般来说,都直接被泰特、蓬皮杜、纽约MoMA这种博物馆或艺术基金会购藏了,只有很少几件摄影作品是在私人藏家手中。当然,无论如何,它们都价格不菲。”托马斯·戴恩画廊的帕特斯·马迪纳告诉本刊。2004年,当他和两个合作者在伦敦公爵街开办这家画廊时,麦奎因是他们签下的唯一一个艺术家,10年来麦奎因的作品也一直由他们代理。“我们都没有做画廊的经验,所以,是在没有任何模式的自由状态下和麦奎因一起成长。他的工作方式和视野对我们影响很大。”

或许,对于麦奎因来说,当代艺术这个世界已经太小了。在2008年,他开始制作第一部剧情长片——《饥饿》(Hunger),用这部影片讲述爱尔兰共和军的故事。然后就是2011年那部让威尼斯电影节吃惊的《羞耻》(Shame),主演迈克尔·法宾斯德因此获得这届威尼斯影帝和美国金球奖最佳男演员提名。在这部影片中,麦奎因将自己于生活中感受到的各种羞耻的时刻转移到一对兄妹的日常故事中:有性瘾的伦敦白领不时陷于羞耻,当被上司发现电脑硬盘里塞满成人影片,当上司无所顾忌地追求他的妹妹,而他试图约会黑人女秘书……都市里那些不可见的、隐藏在普通人生活中的伤感和绝望。

“有些特定的话题需要叙事去寻找自身的观众,任何人都可以给你讲个故事,但并非每个人都可以沉浸在西方艺术的整体思路之中。”麦奎因谈到他为什么要去拍剧情片。

而在2009年的一次访谈中,人们听到麦奎因对艺术做出了一段更尖刻的评论,他说:“我受够了艺术世界,艺术并没有比原来走得更远,它变得越来越无趣。”

于是,很多人认为麦奎因将完全从当代影像艺术转向大银幕电影,在奥斯卡奖颁给他之后,这种猜测尤其多。但是,在与麦奎因有十年交情的马迪纳看来,这是一个误解。

“他一直是一个艺术家,从未停止创造。当代艺术和电影对他来说是难以区分的。就是在拍摄影片《为奴十二年》期间,他也在芝加哥艺术学院、巴塞尔舒拉格美术馆举办了两个展览。”马迪纳告诉本刊,“如果他选择了电影这种媒介去表达某个特定的主题,是因为它刚好适合表达。比如,他需要通过《为奴十二年》唤醒世界对奴隶制度的关注,这是单纯通过当代艺术作品无法实现的,这就是他为什么要选择电影这种方式的原因。其他更抽象的或者更形式化的作品,他会选择在画廊空间去展现。影院和画廊有不同的受众群体。”

马迪纳透露,他们画廊目前在和路易威登东京空间(Espace Vuitton)合作,协助麦奎因制作一部新的影像作品,计划今年4月底先在东京展出,10月再带到伦敦的Frieze艺术博览会,“这是我们和麦奎因十年合作纪念展览的一个组成部分”。按照他所说,这也将是麦奎因获得奥斯卡奖后,回返当代艺术界的第一件新作。

这几年,麦奎因和妻子、一双儿女定居在阿姆斯特丹。“这里不是伦敦,不是洛杉矶,不是纽约,不会受到打扰。”他没有自己的工作室,也不爱跟其他艺术家交流,他比喻说:“这就像如果你是一个屠夫,你与其他屠夫在一起,无非讨论的就是你这样剁肉,我那样砍肉,有什么好谈的呢?”

对他来说,工作就是生活。他的手机通讯录里,几乎所有的号码都是用于工作联系,然而麦奎因却觉得“这很酷”。他获得最好灵感的时候,往往是他在家里做饭或吸尘时。对于宣传电影、社交晚餐,他都提不起兴致,视为浪费与消耗。似乎除了工作和家庭,他对这个世界上剩下的其他东西不太关心。他曾经是狂热的托特纳姆球迷,现在却也不关心了,因为他认为这占用了他太多时间。

但他很爱阿姆斯特丹,尤其在他女儿上学以后。“这里实在是太美了,私人学校在阿姆斯特丹不存在,这个城市的安静的平等主义是它的魅力。”

安静的平等主义。安静地去挣脱。这就像他自己的作品。

(本文供图:英国托马斯·戴恩画廊)(文 / 曾焱 实习记者 尤帆) 史蒂夫平等主义奎因安静一种