香港国际诗歌之夜:岛屿或大陆

作者:孙若茜 ( “香港国际诗歌之夜2013”活动期间举办的国际记者招待会现场 )

( “香港国际诗歌之夜2013”活动期间举办的国际记者招待会现场 )

“如果全球化是‘大陆’,那么诗歌就是‘岛屿’”

北岛在“香港国际诗歌之夜2013”的出版物序言中把海明威《丧钟为谁而鸣》扉页上引自约翰·邓恩的诗句——“没有谁是一座孤岛,/自成一体;/每个人都是大陆的一小块,/是大陆的一部分”解读为全球化疾病的隐喻。“全球化的新版图背后,充满了语种、民族、宗教、文明的交错、并置与对抗。在某种意义上,象征岛屿的诗歌,独立而高傲,成为人类精神家园的保证。”因而,“岛屿或大陆”成为“香港国际诗歌之夜2013”的主题。

北岛策划的“香港国际诗歌之夜”,自2009年以来隔年举办,今年已经是第三届。除了按惯例进行形式多样的诗歌朗诵会和专题讨论会外,“诗歌电车行”是此次将诗歌从封闭空间带入社会公共空间的形式突破:10首诗歌的中英文对照版被放入香港的20多辆有轨电车中,11月20日,诗人们登上电车朗诵,开启了此后4天的主场活动。“词与歌、静与动、片段与印象的多重关系,给人们带来诗意的感受与想象。”北岛如此形容。主场活动后,广州、汕头和深圳的分会场相继启动。

出版物可以说是“香港诗歌之夜”与其他国际诗歌节最大的不同,延续去年的传统,除了一本囊括本届应邀而来的18位诗人作品的多语种选集外,每位诗人的选作都被出版成一本双语或三语的袖珍本诗选:以中文、英文为最基础的语本,并附印有诗人的母语写作。这一贴心之作是“诗歌之夜”从筹备到举办用时最多、消耗工作量最大的工作。

“按照国际诗歌节的规模,可以100人到200人,但是我常常觉得没有意义,或者有意义,那就是聚会,但是没办法翻译。翻译要下很大的工夫。”北岛告诉本刊,翻译工作差不多需要半年时间。时至第三届,多语种的译者们慢慢形成了一个队伍,西川、高兴、陈迈平、薛庆国……这些出现在“香港国际诗歌之夜2013”译者之列的名字,足以保证诗歌文本翻译的审慎。

( 北岛(左一)与部分参会诗人合影 )

( 北岛(左一)与部分参会诗人合影 )

因规模的限定,邀请哪些诗人,成为突显其品位的重要抉择。在保证大语种,维持各种语言之间的平衡中,汉语诗人所占比例在四分之一左右,本届应邀的大陆诗人是韩东和蓝蓝,港澳台地区也各有一位诗人出席。其他诗人则分别来自叙利亚、瑞典、菲律宾、英国威尔士、韩国、加拿大、缅甸、伊拉克、澳大利亚、波兰、西班牙、美国以及智利。

北岛告诉本刊,很重要的是保证每届都有一个真正的明星,比如第一届的加里·斯奈德(Gary Snyder),比如这一届的阿多尼斯(Adonis)。但同时又要避免过于主流的所谓桂冠诗人。有些诗人虽然在中国并不是“明星”,但在其本国的诗歌界,却有着十足的分量。比如诗歌圈内视作聂鲁达以来最重要的智利诗人劳尔·朱利塔,还有澳大利亚诗歌圈几乎所有诗人都在阅读着的彼得·明特等。另外,诗歌节每届都必须保有一些新的发现,比如过去两届的亚洲诗人人选都由日本诗人占据,这次改变方向,邀请了缅甸诗人飒雅·林恩和韩国诗人李晟馥。北岛说:“诗歌节就是要考虑到潜在的可能性,中青年诗人,他们要有自己的风格和发展。这很难,但他们通过诗歌能有互相的激发和影响。”被形容为上升中明星的美国诗人杨君磊,则是被选择的年轻诗人的最好例证。

( 敦雅·米卡埃尔 )

( 敦雅·米卡埃尔 )

北岛把每一届诗歌节举办前一年左右就要进行的搜集诗人、抉择与会者名单的过程比喻成“情报工作”。要深入到当地的诗歌圈子中,规避掉不同派别间用不同标准做的相互评判,依靠可靠的“线人”,或是诗歌翻译者、诗歌编辑推荐,最终由自己的品位甄别、决定。

敦雅·米卡埃尔:我的祖国是诗歌

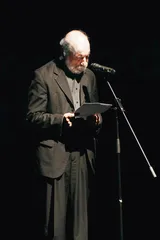

( 劳尔·朱利塔 )

( 劳尔·朱利塔 )

敦雅·米卡埃尔是美籍伊拉克诗人,1965年出生在巴格达,90年代中期离开伊拉克迁至美国密歇根州。她的第一本英文诗集《战争劳苦功高》入围了葛里芬奖,同时被纽约公共图书馆评为2005年二十五大书籍之一。

三联生活周刊:听你说离开伊拉克是因为严苛的出版制度,为什么会选择去美国?

( 杨君磊 )

( 杨君磊 )

米卡埃尔:中学毕业的时候我的数学特别好,老师就跟我父母说,如果有机会应该送我出国深造,成为一个数学家。我的父母也觉得这是一件很好的事情,既然我那么喜欢数学,在美国又有亲人,一个叔叔,就准备给我办理去美国的手续。但这时两伊战争爆发了,伊拉克人都不能出国,当时我很失望。父母跟我说,战争是暂时的,如果你打算在战争之后到美国去,现在就要开始做准备。当时我正面临选择大学的专业,为了学好英语,我放弃数学进入了文学院,学的是英国文学。

在这之前我就已经开始写诗,读了文学专业后,我继续写诗,并把我的诗歌给我的一些老师看,他们说那已经是真正的诗歌了,于是帮我出了第一本诗集。当时的伊拉克,文学和诗歌的活动很丰富,我也就把自己当作了诗人,又出了第二本、第三本诗集。在伊拉克文化圈挺受关注的,于是慢慢就把去美国当数学家的梦想忘掉了。

直到第四本诗集出版,《大海之外的海浪日记》,是讲战争的,给我带来了一些麻烦。其实前三本诗集里也谈到了这些主题——爱,战争,但是前三本主要用的是隐喻。我写诗歌总体上不喜欢特别晦涩,但是为了不惹麻烦,就会用一些隐喻来表达自己的想法。第四本诗集有点不同的是,更接近散文体,在表达对战争的感受时,我站在中立的位置上,没有明确表示是反对伊拉克还是伊朗或者美国,而是对战争本身的批判。伊拉克当局因此而表示不满,他们希望你应该明确地谴责伊朗、谴责美国。

三联生活周刊:是不是由于这种政治原因,伊拉克诗人的整体创作风格才都格外偏爱隐喻?今天伊拉克的创作环境还和当年一样吗?

米卡埃尔:某种程度上是逃避审查。今天伊拉克的诗人,我并不是特别了解,但有一点可以肯定,在萨达姆当权的时候,有人在做审查的事情。今天官方的审查没有了,但是社会上会有很多自愿者,老百姓,他觉得你这个诗违背宗教了,也许就会杀掉你,或者打你一顿。

萨达姆的时候更多是政治专制,今天宗教专制替代了政治专制,政治专制由政客、官员实现,宗教专制就是老百姓。即便是伊斯兰教的诗人,假如他对宗教是一种批判态度,那么也会受到很严厉的批判。从审查来说,其实比萨达姆那个时候更加严重,今天的审查者无数,而且你不知道这些人在哪里。

三联生活周刊:你的那首《当时的我过于匆忙》,说昨天的你过于匆忙,竟然把国家丢弃遗忘,很伤感,是什么时候的创作?你离开伊拉克已经近20年,对于它,现在是一种什么样的情感?

米卡埃尔:这是我到美国后写的第一首诗,感受是很复杂的。就如同在一场梦中醒来,别人问我,你还会回到伊拉克去吗?这个问题就如同问我,你从这场梦里醒来,还会做和这场梦同样的梦吗?醒来以后再做的不会是过去的同一场梦了。我不敢回去,我不知道回去以后还能理解我所看到的东西吗?或者说我还能看到我原来知道的那些东西吗?我都不能确定,所以我害怕回去。我对祖国的感情是很复杂的,不仅是怀念,还有一点忧伤、困惑、愤怒,不是一种单一的情感,就像一个女孩被母亲痛斥了一顿,虽然是自己的母亲,但是女孩还是会有一些复杂的情感。

三联生活周刊:到了美国后,不再需要因为规避审查而用隐喻或神话写作,你的创作风格是不是因此有了很大的改变?

米卡埃尔:到了美国写作肯定是有很大的变化,一个就是对隐喻的使用,隐喻对诗歌是很重要的,但我不会为了躲避审查而使用不必要的隐喻,就像剥大蒜一样,大蒜的皮现在都可以剥掉了,只剩下蒜瓣。另外,诗歌的题材肯定会有变化。身在异国他乡,可以很清楚地看待自己的过去和国家,能更好地认识自我,因为过去身处的国家是扭曲的。

三联生活周刊:美国对你来说是一个很好的创作环境吗?

米卡埃尔:要怎么适应美国的环境是一个很困难的过程,一年后慢慢适应了我才重新开始写诗。在这个过程中,我觉得自己找到了一个新的归属:我既不属于伊拉克,也不属于美国,我有一种很奇特的感受。有时候坐在飞机上,在万里高空,不知道在哪个国家上空的时候,我觉得心里特别踏实。我坐在飞机上写诗,比在伊拉克、美国都踏实,因为飞机上让我忘却了地理、国界对我的限制。换一种说法就是,我的祖国是诗歌。

所以我对诗歌很感恩,它给了我三个恩惠:第一,在伊拉克的时候,诗歌让我忘却了战争的痛苦。第二,我的护照上写的职业是诗人,可能很少有人护照上的职业是诗人,当时出国并不容易,有很多职业都需要写很多证明,但是诗人不需要,因为诗人不属于任何机构,所以诗人身份让我很方便地出了国。第三,最大的感恩就是我在诗歌中找到了真正的归属和祖国。

三联生活周刊:《缺席理论》用的是一种数学题解题的格式,这种形式上的创新或者说实验是你比较喜欢去尝试的吗?

米卡埃尔:每一首诗都有不同的生命,都有自己的故事。比如《战争劳苦功高》是在开会的时候创作的,突然有灵感就写下来了。有的诗在脑子里考虑了几个月甚至一两年才写下来,还有的写完后还要不停地修改。比如有一首诗歌讲巴格达中心的一条大街,5年前突然有一个炸弹把街上的书店都炸掉了。这件事对我有很大的触动,所以这首诗的词都是四分五裂的,这种形式上的探索性、实验性,和诗歌的主题有关系。每一首诗歌的故事不一样,有的诗歌内容和语言有很奇特的关系。像那首爆炸的诗,它的形式就是它的内容。有的时候我自己也会画画,并印在诗集上,画都是和诗歌的内容有关系的。

(感谢北京外国语大学阿拉伯语系主任薛庆国对此次采访的帮助)

劳尔·朱利塔:诗是自由的土地

劳尔·朱利塔被视作聂鲁达之后最重要的智利诗人。他1950年生于智利首都圣地亚哥,现在是波塔利斯大学的文学教授。1973年的军事政变中他被判入狱,这段经历对他的诗歌创作至关重要。他的诗作获得诸多奖项,其中包括古根海姆奖学金以及智利全国诗歌奖。作品集包括《炼狱》、《在天堂》、《新生活》等。

三联生活周刊:今年的9月11日刚好是这场军事政变40周年的纪念日,我在新闻中看到智利当地的一些纪念活动,它对智利人现在的生活还有着很大的影响吗?

朱利塔:1973年的军事政变,那是一个非常残忍、持续了17年的独裁,它的影响非常大,包括现在。它毁灭了智利非常深层的梦想,令智利的自由产生了抹不掉的印记。这次政变影响了智利的每一个方面,尤其是个人方面,我的诗就是反映了这个影响。

当时的总统,在40年前的当天,在自己的办公室死去,并没有像其他的南美总统一样离开自己的国家,可惜他并没有能看到智利获得自由。其实40周年的庆祝,是为了纪念那个总统。

三联生活周刊:经历军事政变使你开始了诗歌创作吗?

朱利塔:我当时是一个读工程的学生,写一些诗歌,也有所刊登,被判入狱改变了我的所有。我在一个船上被囚禁,当时非常多的智利人在里面受折磨,进去时和出来时完全不一样,很多人去世,我当时非常坚强地决定要生存下来,我当时决定学习一门新的“语言”来表达我的想法。

三联生活周刊:什么是新的语言?

朱利塔:因为我之前学的东西完全无法表达出我在军事政变后的感受,也就是我之前的话语,在之后完全变得无用,所以我说,我重新学会了说话。我写诗的情感,是非常非常深的,来表达我经历的惨痛。

而且我当时想,诗没有办法把我当时的感受完全表达出来,所以,我不单只是在纸上面写,我还通过我的身体、体力去做这件事。我所做的任何事,都是把艺术融入生命,融入历史。我全身心地创作,不只写政治性的诗,尤其还要表达内在的感受,内在的经历。我认为艺术要比环境更高层次。

三联生活周刊:你之前的诗歌是什么样的?

朱利塔:之前的作品完全不去理会现实,我当时认为诗只是依靠表面的字互相联系着,仅此而已,后来才发现了诗与许多许多东西相连。

三联生活周刊:你所说的用身体、体力写诗,就是参加社会行动艺术团体CADA之后,用推土机和喷气式飞机书写诗作的公开表演吗?

朱利塔:是的,在军事政变发生6年后,我参加了这个组织,当时我22岁。在独裁时期,我用天空和沙漠写诗以突破书本页数的限制。这些诗印在纸上,而我写在整个天空上。虽然我不会开飞机,连骑脚踏车都不行,但我们当时真的在纽约这么做了。

三联生活周刊:为什么选择这种方式,用天空、沙漠?

朱利塔:我在1975年有了这个想法,18年后才实现了它。我想表达的是没有界限,诗歌是自由的土地。而且我觉得,在天空写东西非常美,从远古到现在,在天空上写东西都是人类向往的,天空就如同一个可以书写的国度,很多人都可以看到。沙漠的那次书写是给在上空的人看。我希望我的诗既给地上的人看,也给天空上的人看。

三联生活周刊:你不信仰基督教,但是为什么诗歌里有很多取自《圣经》的元素?

朱利塔:虽然我不是教徒,但《圣经》我看了很多遍。我的诗让人纯粹拿来读,可以让完全不认识智利、没去过智利的人,读的时候也知道其中有一些意思。我认为这就是好诗,我要的诗,如果读起来还需要再了解智利的历史、智利人,那并不是我要达到的效果。举一个例子,我昨天听了蓝蓝的朗诵,我完全不认识蓝蓝,不知道她对自然的理解,也不了解中国,但是她的作品完全把我打动了。我希望我的作品也能这样,我觉得一首诗,是让人类最深处的感情产生共鸣。

我认为语言,个人可以控制的是一半。西班牙语其实出自罗马语,基督教对罗马语影响非常深,因此我的表达受基督教的影响也非常重。所有的语言都有它的历史,每一首诗有一半是诗人自己想要表达的东西,另一半是语言本身表达的东西。

杨君磊:我要发明一些新的形式

美国华裔诗人杨君磊,1974年出生在美国加州埃斯孔迪多,诗集《水族馆》获国际笔会乔伊斯·奥斯特韦尔诗歌奖。过去的13年中,他一直在“New Directions”担任编辑,同时进行诗歌翻译。

三联生活周刊:你曾经把唐宋诗集、《千家诗》和苏轼的《东坡》都翻译成了英文,这种对中国古代诗篇的兴趣,是受家庭的影响吗?

杨君磊:我一直都喜欢读中国古代的诗篇,这已经很多年了。虽然那很难,需要花很长时间,但是我很喜欢。美国之前也有一个学习中国传统文化、阅读传统著作的热潮。

我觉得翻译的时候很有趣,将古代的东西加入一些新的元素,像是把古代的东西活生生地在现代表现出来。我自己在阅读古诗时也会去翻找一些资料,了解古诗的内容,翻译过程也帮助我更加了解古诗的意义。

三联生活周刊:翻译诗歌大致都存在还原节奏、音调的问题,中国古代诗歌更是这样,内容、音韵、格律都是很大的挑战,不知道你的翻译比较注重哪个方面?

杨君磊:中国古代诗篇有很多意思,很多形式,翻译成新的语言,中间一定要有很多改变,因此我要发明一些新的形式。

在我的翻译中,除了忠于原意外,很重要的是要保留中国古代诗篇的音乐性,因为古诗和音乐有很大的关联。英文也有一些形式的押韵在其中。另外,我用了很多不同的形式,比如很多中国古代的诗篇写出来后整体是长方形的,在英文排版上,我也会做成长方形,用很多空白表达停顿的位置。中文有十行,英文写出来也是十行,尽量维持原有的样子。我翻译的时候主要在想,有什么更多的意义可以用英文诠释,而不是说在翻译中损失了什么意义。

三联生活周刊:翻译古诗的过程对你自己的创作有什么帮助吗?

杨君磊:翻译本身是一个很好的学习过程,在翻译中国古诗的时候,我会更加了解古诗的写作方式,会更加注意“字”如何运用。

三联生活周刊:你写诗全部用英文?

杨君磊:是的。我写的中文比较少。张爱玲有中文写作,也有英文写作,有的东西用中文表达不出,就用英文,所以她的表达是非常有趣的。我想也许以后我也会用中文写作,但是现在对我来说太难了。

三联生活周刊:不是每个诗人或者说原作者都能看懂自己的文本被译成其他语言的样貌,但是西川把你的诗翻译成中文,你能看懂,我觉得这是一个很奇妙的事情。你怎么看他的译本?

杨君磊:西川翻译我的诗,我不敢看。实际上我是看了一点儿,因为他在诗人界中有很高的地位,所以我不会去批评他的翻译。反倒是西川会来征求我的意见,但是我自己不会去说他的翻译应该怎样。

三联生活周刊:你上学时的专业是什么?什么时候开始写诗的?

杨君磊:我是双学位,生物和文学。其实我在中学时就很爱阅读诗歌,之后也开始写一些自己的诗。诗和其他艺术形式不一样,写诗很难作为一项正常的工作。爱诗、爱语言才会去写诗,这是我生活中的一部分,代表我的思想,代表我怎么理解这个世界,这是一种方式。

三联生活周刊:你的创作喜欢多变的风格,关注不同的内容?

杨君磊:不只是诗人,其实从事艺术的人都是这样,如果只专注一个方向,就会变得没趣。就像中国现代的一些艺术工作者,觉得一个形式是卖钱的,就不会再有新的东西出来,其实这个感觉是很没趣的。我很欣赏佩索阿,每写一本诗集就用一个新的身份,会有新的视角。

这次诗歌节上我的这几首诗选自不同的诗集,所以有不同的概念。虽然它们之间拥有一些关联,但是风格上也有不同。我在写诗的时候有一个概念,我知道自己要写什么内容,在写诗过程中我观察到的事物,所以其实不是很有意识地去做一些不同的风格,而是根据不同的诗反映出不同的风格。(文 / 孙若茜) 之夜翻译理论香港大陆国际杨君岛屿三联生活周刊语言翻译诗歌