“癫鬼”华侨的乡村梦想

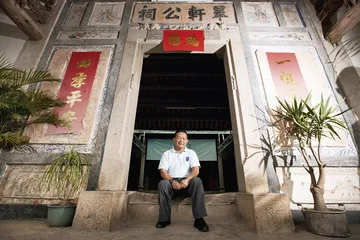

作者:三联生活周刊 ( 廖乐年和他的乡村学堂“翠轩公祠” )

( 廖乐年和他的乡村学堂“翠轩公祠” )

从“癫鬼”到大埔名人

怎么看,廖乐年也不像一位68岁的老人。虽然是岭南,但毕竟已经是11月的天气,一大早,他只穿了一件浅蓝色的短袖T恤,下身是一条深灰色的速干裤。

“癫鬼”是他刚回到家乡时村民们给起的绰号,用客家话的说法,是指这个人不着边际,甚至带着几分疯癫。廖乐年说这个绰号很有意思,他觉得村民当时的不理解实在是再正常不过的事情。

2001年,廖乐年辗转回到大埔县长教村,这个大山中的村庄是一个完全陌生的地方,唯一能够有点记忆的,就是母亲从小强迫他背熟的一句客家话,“广东大埔长教百江铁桥德心堂”。对于生长在马来西亚从小说英语的他来说,根本就不知道如此拗口的六个词到底是什么意思,经乡民解释,他才明白这句话是把他指引到了祖父的故居,百江现在是长教村的一个村民组,一共也就30多户人家,铁桥始终没见到踪影,而德心堂也早已经破败不堪。

廖姓是长教村最主要的姓氏,廖乐年回来毕竟还有点认祖归宗的味道,对于华侨之乡来说,旅居海外的华侨回来寻根并不是什么新鲜事,但廖乐年的举动却让他们感觉颇为奇怪,他要在村里教英语,不仅不收学费,还要管吃管住。

( 廖乐年的英语教育逐渐获得大埔县乡亲的认可 )

( 廖乐年的英语教育逐渐获得大埔县乡亲的认可 )

由于地理条件的限制,大埔县除了陶瓷和小水电之外没有什么工业,一直是国家级贫困县,虽然历史上曾经有“一腹三翰林”、“父子进士”的辉煌,但逐渐没落的农村收入主要来源于出外打工,多数孩子到初中毕业甚至更小就开始出门挣钱了,上学并不会引起他们的兴趣。更何况,这个老师操着一口仅仅学了3个月的蹩脚普通话,客家话又一点不懂。

廖乐年说那时候他每天简直就是在上门恳求,但多数都遭到了拒绝,百江跟他学习的只有3户,几个村民组跑下来,他一共只招了不到10个学生。他每天骑着自行车挨家挨户地上门授课,还给他的学生们买各种需要的学习用品,他当时打算凭着四年级、初一、高一的学生的成绩,用三年时间赢得大家的认可。而转机恰恰就在3年之后,他带的学生毕业时英语成绩都非常突出,他的名声一下子就出来了,学生也发展到了几十名。

( 依水而建的广东大埔县长教村 )

( 依水而建的广东大埔县长教村 )

由于孩子越来越多,廖乐年开始借村民的宅院上课,同时,他也开始筹备着祖屋的修缮。2006年,“翠轩公祠”修葺完成,成了一座现代化的私塾。翠轩公祠大约500多平方米,依据祖屋的格局,一进门是一个下厅,中间是一个天井,再向里被称为上厅,上厅能够摆下80个塑料方凳,但由于学生规模的迅速扩张,2012年,廖乐年将天井用水泥板垫平,并且加上了玻璃钢的顶棚,这样,他的课堂就可以容纳200多学生,而就在今年暑假,学生人数已经达到了805人。

廖伟君的儿子已经跟着廖乐年学了7年,他就住在翠轩公祠坡下。说起儿子的英语他显得非常得意。早几年,儿子已经能跟那些国外过来的支教老师说话,去年,两个英国人过来支教,带着一个8岁的男孩,跟他12岁的儿子简直形影不离,看着两个小家伙开心地聊,廖伟君对廖乐年更加佩服。

( 廖乐年根据汉语拼音的特点,创建了“pin-phonics”学习法,让学生掌握基本规律后就能进行英文拼读 )

( 廖乐年根据汉语拼音的特点,创建了“pin-phonics”学习法,让学生掌握基本规律后就能进行英文拼读 )

“廖老师创立的拼读方法让学生能够拿起英文就读,这大大的提升了学生的兴趣。”大埔县虎山中学英语教师罗耿杰的女儿已经跟着廖乐年学习了4年,英语成绩一直非常突出,当同事们说起来的时候,他说这跟他没什么关系,应该都是跟着廖老师学出来的。

廖乐年说自己刚开始上课的时候由于汉语不行就相当费劲,后来他根据汉语拼音的特点,创建了“pin-phonics”的学习法,让学生掌握基本规律后就能“见鸭打鸭,见猪打猪”进行英文拼读。今年20岁的廖文敏是廖乐年早期的学生,现在一边继续深造英语,一边为廖乐年做助教,她介绍说:“廖老师上课永远是充满了激情,手舞足蹈,表情丰富。他的英文课基本是在讲故事、玩游戏,说到起劲处,玩到忘情时,更是兴奋得像小孩,他就是这样让我们在玩乐中轻轻松松接受学习。”

( 周末清晨,从县城坐班车来学英语的孩子们排队准备进入学堂 )

( 周末清晨,从县城坐班车来学英语的孩子们排队准备进入学堂 )

到翠轩公祠学英语,门槛其实很低。只要你想学,你就可以来。但是既然来了,就必须认真学、用心学。翠轩公祠如今已经成为大埔县最具盛名的英语学习中心,每年9月学校开学后第一个星期开始报名,平时周六、日两天上课,根据不同水平分成4个班,从上午7点半一直上到中午12点,晚上的成人班由助教上,寒假、暑假都是集中学习,对于特殊情况的同学,还会免费提供吃住,最多的时候住宿的达到40多人,而中午吃饭的有100多人。

廖乐年也承认,一上午5个小时讲下来,他确实有点吃不消,但第二天上课的时候他依然会很兴奋。其实,最为廖乐年所重视的,是学生品行的培养。廖文敏说:“他时常跟学生讲,你们要懂得感恩,我所教给你们的东西,你们要教给别人。”“我帮助了你,你也要帮助其他人。”

迄今为止,廖乐年辅导过的学生已经达到5000多名,10年前很难出一个大学生的小山村,如今在读的大学生就有12人,廖乐年前后已资助了20多名贫困大学生,3年前,资助额由每人每年3000元增加到了5000元。据长教村党支部书记廖国康介绍,除了免费教学、资助大学生外,廖乐年还出资为一位困难的老人盖房,资助修建了百江“百乐路”,赞助长教村学校经费,购买了1万多株柚子苗派发给村民种植,他还帮村民建猪圈羊舍,出钱给村民买猪崽、羊崽,“这十几年前后也花了有200多万元了”。

长教村的村民们终于明白了“癫鬼”在做什么,“道德模范”、“广东好人”、“最美乡村教师”等荣誉更是将廖乐年的盛名传播到了全国,跟随廖乐年走在大埔县街头,随处都有人亲切地叫着“廖老师”,随便找一名路人,几乎没有人不知道“长教廖老师”的,县委宣传部常务副部长叶庆敏很认真地说:“我们大埔县都要借光廖老师这个名人品牌了。”

第三代华侨

2013年11月16日,廖乐年又要踏上一年一度的返乡之途,村民们都戏称他这是又要回去乞讨了。其实,即便到了现在,村民们仍然不能明白“癫鬼”的所作所为。“他就是一个退休的校长,又不是大款,义教就已经很可贵了,还贴那么多钱,还每年都得去募捐,这好人做得也太辛苦了吧?”

说起大埔县的人口情况,叶庆敏用了“三个50万”的说法,意思就是大埔县人口50多万,在全国各地工作的50万,海外华侨50万。在客家华侨的观念中,除了祖坟、祖屋的维护外,回馈家乡也颇具传统,在长教村乃至大埔县,到处都能够见到华侨捐赠的纪念碑刻,长教村委会的三层楼房,上面两层都是华侨捐资建设的,紧邻村支书办公室就是华侨、侨胞的联络办公室。廖国康说,早些年有点什么公益项目,都是首先联系华侨,但近些年,随着国内经济的发展和老一代华侨的离世,华侨的捐赠已经逐渐减少。

廖乐年已经是第三代华侨,在回乡义教前,他对祖籍和宗亲没有多少了解,甚至对中国的文化也所知寥寥,从他的言谈中,似乎也并没有太多回馈乡里、叶落归根这类的观念,他认为他现在的行为,“不是血缘的问题,是感情的问题”。

廖乐年的祖上是中医,一个世纪前,他的祖父廖南亩下南洋寻找生计,此后便定居在了马来西亚,而百江的祖屋就是那时祖父寄钱回来修建的。在他的记忆中,祖父也曾经办过学堂。说起和中国大陆的渊源,他的父亲相对还要深厚一些,1907年出生的父亲,1916年便被送回到上海的复旦读书,那时候这是一所教会学校。父亲回到马来西亚后,也从事教育,后来当上了中学的校长,而他的母亲同样祖籍大埔县,也是一所中学的校长。原本父亲和母亲两家家境都很不错,但由于战乱,家境都已破败。廖乐年有两个姐姐、三个哥哥、一个妹妹,这样一个大家庭经济条件已经并不宽裕,而更为雪上加霜的是,在廖乐年13岁的时候,父亲突然去世。

“昨天还一起讲话,就在我旁边睡觉,今天就没有了。”廖乐年说父亲的突然离世对他打击很大,对他的一生都产生了影响,那时候还幼小的他已经开始思考人生的问题,“人生今天有明天就没有了,好像花一样。”他内心中一直认为父亲是喜欢教育事业的,祖父去世时,祖母让父亲回来做生意,从而中断了父亲的教育生涯,13岁的廖乐年当时就萌生了一个想法:“我要把父亲没做完的教育继承下去。”

15岁时,他受到了Lasalle国际教育会的支持到300公里外的一所高中读书,同时他也要做一些零工来贴补费用。那时候300公里算得上是很远的距离,又要坐船又要坐车,廖乐年整整7年都没有回家。此时,他逐渐了解接受了Lasalle教育会重视社会服务、注重帮助他人的观念,从事教育的信心也更加坚定了。1966年,他考上了马来师范,这里的学制安排是学习两年,教书实践两年,然后经过由外校专家组成的评定委员会考评,合格后就能获得教师资格,廖乐年实习一年就获得了考评通过。1979年,他到英国攻读教育学获得硕士学位,回到马来西亚就开始担任校长的工作。

做了5年校长后,廖乐年被Lasalle国际教育会聘请负责管理东南亚和太平洋区域的学校,各个国家各所学校到处跑,到任何一所学校都是跟校长、主任了解情况,帮助他们解决一些困难,廖乐年感觉这样的工作越来越没有意义,因为很难看到实际的效果。“我想做有机会看到效果的事情,像现在这样,我的学生每天在进步,我的学生能上到大学。”

在这期间,能够让他感觉到一些安慰的还是带着老师和学生去世界各地做教育服务,他认为建立学生服务社会的意识,培养他们感恩、回馈的思想是极其重要的。廖乐年至今依然是孤身一人,他说有了妻子、孩子可能就不能这样到处走了。

1999年,刚刚50多岁的廖乐年就选择了提前退休,他说50岁以后,人就应该干点自己想干的事情了。年底退下来,2000年元旦过后,他便开始了自己周游世界的旅程,在这趟差15天满一年的旅程中,他跑遍了世界大多数国家,而最让他感到自豪的是,无论到哪儿,只要有学生们在,他们都会安排好他的全部行程,很多学生临行前还硬会把一个红包塞给他,他爽朗的笑声中还带上了几分顽皮:“一年下来回到马来西亚,我兜里的钱反倒更多了。”

廖乐年说这就是他始终能够快乐的根本,他从来也没有感觉到孤独,他觉得自己的事业很有成效,他的学生对他,比很多人对父母的感情还好。如今,他在中国所做的事情,基本都是来自他的学生的捐助,那些每年一两千元资助他的更让他欣慰,能力大小无所谓,他喜欢他教育的每个人都能有一份服务社会的爱心。这些年从来没有人来调查过资金的用项,他说这是“信用”,但他每年还是要形成一份资金用途的明细报告传给大家,有来参观的学生甚至惊叹,他能用那么少的钱做了那么多的事。

廖乐年每年都会在圣诞节前返回马来西亚,因为他认为圣诞节是人们最愿意付出的时候,另外,他也可以跟家人一起过节,元旦之后,他就会带着一年的用度回到百江,用一年的时间把这些钱都花出去。“明年学生用的钱我83届的学生早已经答应好了,但我明年要把通往山里的路改造成水泥路,预算的费用大概是25万元,我还要跟他们讲。”

愿望与现实

廖乐年退休后原本计划去非洲工作,因为他从小说英语,法语也还不错。而他的一个美国朋友建议他去中国,但那时候,他觉得中文太难了。2001年他决定先到中国尝试一下,他到香港学习了3个月的中文,然后就应一位在中山大学教书的朋友之邀去中山大学教英语,但仅仅过了两个星期,他便有点失望,他发现这些已经上到大学的学生并没有他想要的认真的态度。“读到了大学,你不用心学习就是你自己的问题,不是老师能帮你的。”

很偶然的,他跟着一位回乡的族亲回到了长教百江,这里的贫困和英语教育匮乏的现实彻底改变了他的想法。“我觉得这里的孩子需要我的帮助。”

沿着山谷的一条小溪将长教村分成了两部分,小溪边的村道上,六年级的廖衍晶放学后正在帮助奶奶收晾晒的稻谷,她已经跟着廖老师学习了4年,不仅英语总是拔头筹,总成绩也一直保持在年级前三名。说起将来的打算,她一仰头说:“我肯定是要上虎山中学啊。”虎山中学是大埔县唯一一所重点中学,是所有大埔人公认的最好的学校。

“我不要我的学生跟我一模一样,他们要学会理解学会自己思考,他们要能比我更厉害,要超过我,打败我。”同时也在大埔的几所学校义教的廖乐年对中国学校的应试教育已经有了几分认识,而他的课堂上,最为强调的就是启发式教育。“我不是教书,我是带人的,是要培养人才的。”他觉得就教育而言,传授知识只是一个次要方面,而育人才是最为重要的,他要让自己的学生充满自信,他要让自己的学生充满爱心,他要让自己的学生学会感恩,回报社会。

廖乐年的脑海里一直有一个宏伟的构想,他希望他教过的每一个学生都能像他一样去帮助其他人,这样慢慢地,大家的英语水平就都提高了,他现在招的女学生更多,他一直藏在心里的想法是,等这些学生将来做了妈妈,她们就知道怎么教育自己的孩子了。

去学校讲课是廖乐年曾经很愿意做的事情,但他总是希望老师都来听,他觉得老师听了、接受了,就会传播到更广大的范围,他理想当中的英语水平也就会尽早的实现,但后来他发现,老师们对此似乎并不领情。

罗耿杰虽然让自己的女儿跟着廖老师学,但让他在高中的课堂上采用这种模式却是万万不可能的。

虎山中学校长罗维猛说起这些也很无奈,“老师们强调应试教育还是不一样”。其实,罗维猛早在2005年就拜访过廖乐年。那也算是一切机缘巧合,一个马来西亚华侨去他当时当校长的那所乡镇中学,说起自己的老师回老家义教,那一次,他就被廖乐年的教学深深吸引了。第二年,当他调任县教委担任副局长后,他总会请廖乐年去教师进修学校给老师们讲课,“特别是乡村小学,英语教师极其匮乏,有些甚至是上午去中学找老师读读,下午回去听着录音就上课了”。

现在,廖乐年每逢周三、周四下午经常会到虎山中学讲一个小时课,学生安排的是初二和高一各班自愿报名,大班上课。罗维猛要求没课的英语老师都要去听,但老师的不认可,让他依旧觉得推动起来很困难。说起应试教育的危害他就有点激动,他的儿子上六年级的时候,第二天就要考试,头天晚上,99分的数学卷子老师让抄两遍,语文每张卷子也要抄两遍,到晚上22点半,他一看,还有3份试卷要抄,于是,他在儿子抄了一半的试卷上写道:“经家长同意,昨夜作业到此算完成。”后面还签上了自己的名字,但儿子并不认可,说不写老师要批评,于是又把半张试卷撕掉,一边流眼泪一边继续抄。

“应试教育所蕴藏的功利性是最大的祸根,老师学校各级部门都指着这个评比晋级提工资,压得学生还没到中学就全都是厌学情绪,中学再一加码,很多孩子就这么下去了。”在廖乐年到学校义教的问题上,学校已经跟廖乐年商量好,下学期开始就要把这个课固定下来,罗维猛希望“能找到一个平衡点”。

而廖乐年说起这些还是笑呵呵的,他原打算2008年奥运会后就回马来西亚,但现在他觉得只要老天允许,他哪怕教到80岁。而他暂时也没想到现在的学生能够帮到他,因为“等他们上大学,工作成家,孩子再大了,那时候他们才会有能力帮助我,怎么也是20年之后的事情了”。

山村里的乌托邦

经过多年,廖乐年终于对山村里这些客家人本家有了一些了解,“他们总是要看到实际的效果才会信你”。

英语教育逐渐获得了乡亲的认可,他刚开始只对本村人孩子的限制还让长教的村民颇有了些骄傲的机会。但看到村里这些留守的老老小小,廖乐年心里并不踏实,他希望在这片祖父曾经生活过的土地上,不再是匆匆而过的脚步。他说,开始的时候,他是带学生,出钱给他们去读大学,看到一批批大学生们毕业后都选择了去外面工作,没有人回来家乡,本村的经济还是这样,只要哪家有孩子出去工作的,家庭条件就会好一点,而留在村里的就不行。

廖乐年觉得脚下的山应该是村民最大的财产,这里才是真正的黄金。“我的责任是开路、买树苗,工作是他们的了。我投资上去了,就不会有太多问题了。”廖乐年将道路一直开到了半山腰,并且直接铺设好了灌溉水圳、水管,他希望那些由于偏远被村民们废弃的土地能够充分利用起来。2006年,他开始带领一部分村民种柚子。一开始,看到免费的柚子苗,很多村民就是凑热闹来领,种上之后也不维护,几年之后,用心的村民已经尝到甜头时,那些村民就有了热情,最多的已经领了3次了。

他把自己在深圳做印刷每月收入8000多元的侄子动员回来。他希望他来帮自己,他也希望他能成为一个回乡生活的样本。他这样给侄子算了笔账,工资8000元,租房、吃饭、路上跑跑,到最后也就不剩下什么了。而回家种蜜柚、养猪,一棵蜜柚大概能有20年,第四五年开始结果,每棵树结果1000斤,每斤卖1元,年轻力壮种上1000棵树,这就是100万元,而养猪可以直接提供肥料,不仅省去了化肥,还保护了生态。

今年,白柚子已经涨到了将近2元一斤,红心柚涨到了3块多钱一斤。廖乐年投入百江的蜜柚苗上万棵,他觉得最早种柚子的已经可以有一笔不小的收入了。

以前,百江村里没有一条像样的水泥路,每逢雨天,道路泥泞不堪。一到晚上,漆黑一片,串门得带上手电筒。廖乐年筹款帮助拓宽了村道,铺上了水泥路面,还装上了路灯。

他甚至在半山腰准备建一组休闲山庄,一方面自己可以有个安静写书的地方,另外,他也希望村民们能享受这些山山水水,过上有品质的生活。这个山庄建好之后,他准备签一份协议,注明这属于村民全体所有,谁也不能独占、分割。

廖乐年在修路的时候,还是有村民狮子大开口地要价,而自家门口的路灯灯泡坏了,也依旧让廖乐年去买去装。但廖乐年坚信,这一切都会过去,都会改变。他现在每个月都必须跑一趟香港,因为他的签证每次只能签一个月,坐大巴早上7点钟出发,下午16点钟才能到,来回就要两天的行程。廖乐年想要一张长期的居住卡,或者是中国绿卡一类的证明,到现在也似乎依然没有看到可能,但他说:“做事情一定要有始有终,再就是一定要做到自己开心。”(文 / 庄山) 梦想华侨乡村癫鬼