隋炀帝墓:考古证据链与地理线索

作者:吴丽玮 ( 隋炀帝墓志字迹残存,但信息明确 )

( 隋炀帝墓志字迹残存,但信息明确 )

发现隋炀帝墓

隋炀帝墓的挖掘地西湖镇曹庄村在扬州市区西北。在扬子江北路的一个丁字路口往西拐后,我们失去了最后一个参照物,只能按照考古队员给的提示,在荡起黄尘的土路上数着路墩往前走。路两旁的地大多围起了围栏,不同档次的楼盘有些已经初具规模,隋炀帝墓的挖掘现场就被夹在一条马路和三片住宅区之间。

发现隋炀帝墓实属偶然。考古队此前在配合开发商进行随工清理,但工作相对被动,持续了一年多,并没有发现什么有价值的地下文物迹象。今年3月,开发商建好一幢高档酒店公寓之后,开始平整北侧的一块11万平方米的土地。挖掘机一铲子下去,露出几块青砖,有经验的考古队员辨认出这属于隋至唐初,于是被动的工作经过审批变成了主动挖掘。

虽然墓顶已经坍塌,既无法判断墓室的准确高度,也看不出是否有盗洞痕迹,但考古队员还是尽可能地在挖掘的同时将墓本身的信息进行现场保留。在将近20米的斜坡墓道中间留存着几道纵横交错的隔梁,隔梁厚度十来厘米,边缘整齐有棱角,从侧面看可以清晰地分辨出几道有序排列的斜纹和土层颜色的变化。扬州市文物考古队副队长王小迎告诉我们,隔梁是考古队人为做出的,目的就是通过研究填土的堆积判断墓道的形成方式。“通过判断可知墓道是提前预留出来的,墓道和墓室同次形成,在墓道的风门处有一个土层从两边往中间堆积的趋势。一般帝王墓的填土都是被夯过的,但这个墓的填土直接就堆进来了。”

考古队将这个南北走向的墓标记为M1。“M1墓室的地表很乱,里面几乎被淤泥填满了。”王小迎说,墓室顶部塌陷后,砖头全都倒在墓室内,在墓室两边的耳室里还发现了很细的砂土淤积痕迹,说明这里曾有过至少1厘米的地下水渗漏。虽然现在还能辨认出墓门上直立的券顶,但墓门两侧的砖头已经明显地向中间扭曲,有倾倒的迹象,考古队在甬道中支撑起了钢架。

( 隋炀帝墓发掘现场。由于年代久远,隋炀帝墓塌陷严重,墓室的砖头已经严重损毁 )

( 隋炀帝墓发掘现场。由于年代久远,隋炀帝墓塌陷严重,墓室的砖头已经严重损毁 )

M1是一座砖室墓,现在挖掘出的墓室深度是2.76米,在墓室的外侧还砌有几层砖,砖层的下部已经和土层完全融合在了一起。“这说明墓和外面的土墩是一体的。砖直接压在土上,证明是在墓室建到一定高度之后,直接在外边起券、夯土,我们脚下的这个高度可能是它起券的地方。”王小迎说。但墓室砖头的使用却显得很寒酸,仅凭我们外行人的眼光,从砖头断裂处也能看出砖制的稀松脆弱。原扬州市博物馆馆长顾风对我们说,这座墓使用的砖头和隋江都宫城西北角楼遗址上所使用的城墙砖是同一批烧制的,“从砖的尺寸就可知其烧制的时代,M1所用的是城墙上淘汰下来的砖次品,有些是烧不透的,有些是开裂的,由此可见当时修这个墓的仓促”。

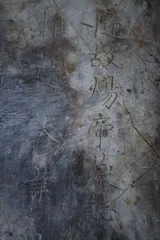

隋炀帝的墓志在墓室门口被挖了出来。墓志刻在一块五六厘米厚的石碑上,表面已经被严重风化,唯有右上角不到1/4的部分能清晰可辨,其中“隋故炀帝墓志”、“惟隋大业十四年”传递了不可辩驳的信息,这令考古队非常兴奋,但并不意外。“墓志是很难造假的。”王小迎说,“墓志是证明M1是隋炀帝墓最重要的依据,从墓志中‘隋故炀帝’可以看出,这是后世为他修的墓,而且他是亡国之君,墓的规模不大也是可以理解的。”

( 萧后墓室内暂未被清出的陶俑 )

( 萧后墓室内暂未被清出的陶俑 )

M1出土的文物大约为200件,其中最珍贵的是一条十三环蹀躞金玉带,除了中间的带子已经散失,正面和田玉、背面纯度80%的金板、中间用金铆钉镶嵌的部分都保存完好。“13”代表着古代带具系统的最高等级,这也成为印证墓主人帝王身份的次有力证据。墓中还出土了四件鎏金铜铺首,面上的鎏金已经被里面涌出的铜锈冲刷掉了,只剩下星星点点的残存痕迹,经专家鉴定,这四件铜铺首和扬州城大明宫门上铜铺首的造型、工艺相当接近,因此可能是隋江都宫中之物。此外,考古队在墓室左右的两个耳室中还分别提取出大量陶罐和排列有序的陶俑,有一些因为和土黏在一起,现在还保留在耳室内。

但墓室中并没有发现棺椁的痕迹,考古队仅在淤泥中发现了两颗牙齿,经专家鉴定属于50岁左右的男性。王小迎说,所有的淤泥他们已经封包保存,之后将采用更先进的浮选技术再筛查一遍是否会有骸骨混迹在淤泥中。南京大学历史系教授张学锋告诉我们,南方地区多酸性土壤,因此遗体很难保存,但牙齿有釉质的保护最耐腐蚀,尸骨中仅留牙齿的现象并不少见,因此即使没有发现隋炀帝的遗骨,也不能代表他的遗骨就被葬在了他处。

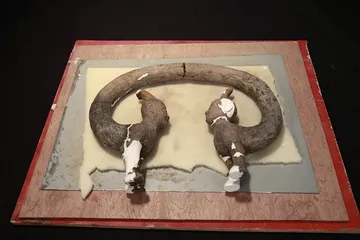

( 萧后墓出土的凤冠 )

( 萧后墓出土的凤冠 )

考古队在M1东侧约5米处发现了另一座墓,这座墓被标记为M2。与M1相比,这座墓提供了更多的信息和更珍贵的文物资料。

首先,两座墓室呈现出完全不同的形制。M2墓室的东西两侧略有圆弧,呈现出腰鼓形状,扬州地区的唐代墓葬皆有这个特点,而且墓室所使用的砖块大小也表现出唐代的特征。与M1相比,M2更精致一些,不仅砖的烧制质量要好得多,两侧耳室还分别做了券顶,墓室由此更为坚固。王小迎说,M2有明显被盗过的痕迹,“虽然它的顶也没了,但在墓门上有一块土壤和周围的明显不同。这次盗墓应该距离墓主下葬后不会太久,因为盗得非常准,没有一丝浪费”。在墓室西侧的棺床上发现一具几乎散碎的尸骨,经过南京大学体质人类学专家鉴定,尸骨属于一名56岁以上的女性,身高在1.5米左右。虽然考古队在尸骨上撒了白色的石灰,但站在墓室边上依然可以辨认出已乌黑细弱的人骨形状:肋骨还保留着胸腔的结构,两条微微弯曲的腿骨混迹在淤泥和一些陶片之中。

( 考古队员在挖掘现场旁的板房里修复文物残片 )

( 考古队员在挖掘现场旁的板房里修复文物残片 )

M2中出土的随葬品包括一块扁平长方形的玉璋和一座铜锈非常严重的凤冠,这代表着墓主人尊贵的身份。此外还出土了一套珍贵的编钟和编磬。“史书中记载唐代有此类的编钟、编磬,但这还是第一次在考古中发现实物。M2还出土了其他很多随葬品,虽然是陶制的,但规格都很高,所以我们相信M2中埋葬的就是隋炀帝的妻子萧后。”王小迎说。

考古证据链

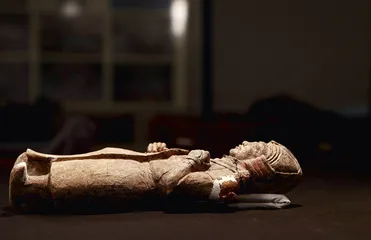

( 萧后墓出土的双人首蛇身俑 )

( 萧后墓出土的双人首蛇身俑 )

4月10日,考古队在墓中发现了隋炀帝的墓志。扬州市文物考古队队长束家平打电话给老领导顾风,告诉他这个激动人心的消息。顾风告诉我们说:“我当时想,一定要吸取曹操墓的教训。如果没有把工作做实就报出去,很容易给自己招来很多质疑。但是必须要及时向政府汇报,国家文物局很快派来了专家组,针对墓葬的挖掘制订详细的方案。”

在专家组开会时,这个墓被很谨慎地称作“曹庄隋唐墓”。“M1有明显的隋朝特征,这一特征在唐初也有所体现,M2表现出唐代的特征,因此我们把它称为隋唐墓。”顾风说,“国家文物局对主动挖掘帝王陵墓是坚决反对的态度,当时曹操墓的挖掘也是因为它被盗得实在太厉害了,不挖的话就什么都没了。经过专家的讨论,我们把这个墓定为‘隋炀帝墓’,而不是‘隋炀帝陵’,因为这个墓形成于唐初,墓志也写得很清楚,‘故炀帝’,说明他已不是皇帝,从严格意义上说,这不是王陵,没有陵号,只是墓葬。以此申报,我们的挖掘计划顺利获得了批准。”

( 隋炀帝墓出土的执盾武士陶俑 )

( 隋炀帝墓出土的执盾武士陶俑 )

束家平告诉我们,除了今年4月一位专家组专家提前向媒体透露了隋炀帝墓的发现情况外,考古队一直到几天前才正式向外界发布了该墓葬的初步结论,这时他们已经形成了一套相互咬合支撑的证据链体系。

首先是对M1的证据分析。束家平说,最有力的证据当然是出土的“隋故炀帝墓志”。尽管墓志因长期受地下水侵蚀,约有四分之三的内容早已漫漶,但关键信息还在,包括“惟隋大业十四年”、“一日帝崩于扬州江都县”、“于流珠堂其年八月”等信息都与史书中的记载相符。隋炀帝于604年7月即位,618年在江都(即扬州)被部下宇文化及弑杀。隋炀帝死后,萧后令宫人“撤床簧为棺”,将其偷偷地葬于江都宫流珠堂内,这是隋炀帝的第一个埋葬地点。其次是出土的十三环蹀躞金玉带,“13”是帝王才能享受的最尊贵的数字。再次是四件雕工精美的铜铺首,出土的铜铺首扣环直径26厘米,和大明宫出土的一个铜铺首直径相同,由此推测这应该是宫内之物。还有一个证据是经过专家鉴定的两颗牙齿,50岁左右和隋炀帝死时的年龄相符。

( 扬州市博物馆前馆长顾风 )

( 扬州市博物馆前馆长顾风 )

M2则与M1相互印证。编钟、编磬、玉璋、凤冠代表着墓主人的尊贵女性身份。尽管没有进行人骨的DNA鉴定,但现有的人骨结论已经能够证明此人就是萧后。《资治通鉴》中记录道:“贞观二十二年,萧后去世,唐太宗‘使三品护葬,备卤簿仪卫,送至江都,与炀帝合葬。’”束家平说:“萧后是唐太宗的表婶,隋炀帝和萧后的一个女儿还是唐太宗的妃子,因此唐太宗对萧后敬重有加,在当时能够得到与隋炀帝合葬这种待遇的非萧后莫属。”根据对M2土层的分析,可以证明萧后是在M1落成之后,再次开挖封土后下葬的,从位置上来说,M1在土墩的正中,M2偏东南。这也与史书中记载相符。“因为有萧后的合葬,这个墓也证明了是隋炀帝最终下葬的地点。”

槐泗“隋炀帝陵”

( 为更好地保存留在现场的文物,考古队员在上面敷上一层薄膜 )

( 为更好地保存留在现场的文物,考古队员在上面敷上一层薄膜 )

在扬州市区以北约六七公里的槐泗镇槐二村里原本已有一座“隋炀帝陵”。沿着友谊路一路向北,向西拐入隋炀西路,走几百米就能看到陵园门口阔大的牌楼。

“这是隋炀帝陵吗?”我问。看门师傅下意识地低头抿了抿嘴,笑了。不过他很快就找回了自信:“只是挖到了墓志,又没有挖到尸骨,怎么能证明我们不是真的呢?也许隋炀帝的尸骨就埋在我们这里,这是清代大学士阮元考证过的。”

《重修扬州府制卷二十七·冢墓志》中明确记载着该墓的由来:清代著名学者阮元的祖坟位于槐泗镇的槐子村,距离“隋炀帝陵”不过向南1公里,嘉庆十二年(1807),阮元的父亲去世,他回家服丧。阮元知道《嘉靖维扬志》中曾绘有一幅墓碑图,上面刻着“隋炀帝陵”四字,而墓碑图所绘的位置距离此地不远,于是就在服丧期间向村民打听周围是否真的存在隋炀帝陵。一个老农告诉阮元,附近有一个土墩名为“皇墓墩”,他小时候掘土时还曾看到土下有隧道,“皇墓墩”在此地以北二里地而已,应该就是隋炀帝的陵墓。于是阮元按照老农的说法确定了“隋炀帝陵”的位置,并以每石一文钱的价格,让附近老百姓过来填土,很快就把七八尺高的“皇墓墩”堆积成“岿然”的皇陵样子。阮元出钱竖碑,请扬州知府伊秉绶题写了隶书碑文“隋炀帝陵”四个字。“隋炀帝陵”由此而来,1956年被列为第一批江苏省文物保护单位,1982年又重新被列为第二批江苏省文物保护单位。

看门师傅说,“隋炀帝陵”里包括他在内共有四个工作人员,其他三个都是年轻人,一个卖票、一个讲解、一个负责卫生,每月收入在1200元左右。平日里来这儿的人大多数是附近村民,不是拿着年票就是拿着免费的游园卡,真正买20元门票的人少之又少。“买票来的几乎都是号称是隋炀帝后人的人,最虔诚的是一个台湾人,每年他都会带着妻子和两个孩子到这里祭拜,来了就在墓前长跪不起,祭拜一个多小时后才会离开。不过他今年没有来。”

事实上,史学界和考古学界一直都没有认可“隋炀帝陵”。虽然该墓从没有被打开考察过,但扬州市博物馆研究员吴炜一直怀疑这是一个汉墓。他向我们回忆道,1966年底,他和另一名同事接到扬州市文管会的任务,说“隋炀帝陵”正在遭到破坏,要他们去现场阻止。“我们到的时候,陵地四周已经摆放了80多块墓砖,村民打算把砖拉回去盖猪圈。一个村民说,墓很深,他用两根晾衣竿连起来往里捅,都没有捅到底,可见至少有5米多深。因为无法劝阻村民把砖头拉走,我们只好赶紧叫人来把洞口封死,避免更大的损失。”吴炜说,他把该墓的砖和其他汉墓砖相比较,发现尺寸完全一致,说明这个墓很有可能是一个汉墓。“虽然隋炀帝下葬是在唐初,使用前朝的砖是有可能的,但为什么会用400多年前的砖?会不会是就地取材,用了周围残破的东汉墓砖?我认为也是不可能的,这是冒天下之大不韪的事。”

阮元的考证缺乏依据,但“隋炀帝陵”的存在依然有它的合理性。顾风说:“这和科学是两码子事。它是对前朝文化、对历史的怀古,纪念性的,我们认为它有文化价值,它反映了那个历史年代和隋炀帝有关的事实。”

除此之外,在河南洛阳和陕西咸阳分别还有一个隋炀帝陵。明嘉靖三十四年(1555)《河南通志》记载道:“(隋)炀帝陵在永宁县东北,炀帝崩于江都,唐太宗迁葬于此。”这种说法令人难以置信,现场也无法获得考古的证据。而陕西咸阳的隋炀帝陵听起来也无法让人信服。北京大学考古文博学院副教授沈睿文告诉我们,这座墓是由清代陕西巡抚毕沅考证的。“毕沅是一个金石学家,喜欢考古、文物,他根据史料记载,把关中的由汉至唐的帝陵都去考察了一番,每个陵前树一个碑。你现在去看陕西的西汉帝陵,都是他立的碑。昭陵的北司马门‘唐太宗昭陵’那几个字也是他题写的。陕西的隋炀帝陵也是毕沅给立的碑,这个陵墓是他自己的认识,没有经过考古发掘。”

王小迎说:“否定一个比肯定一个更难。从科学的角度来讲,我们找到了隋炀帝最后埋葬的地点,但没有考古挖掘,就不能排除其他地区是否曾为纪念隋炀帝修建衣冠冢,或者拿一根骨头埋起来建一座陵墓的可能性。”

吴公台、雷塘今何在

隋炀帝死后,史书中对他的埋葬地点有过五次记录。

公元618年,已移居扬州江都宫的隋炀帝被宇文化及逼迫自缢,他死后连像样的棺材都没有准备,萧后和宫人拆床板做成棺板,偷偷将隋炀帝葬于江都宫内的流珠堂。《资治通鉴》又曾记录道,武德元年(也即618年)八月,隋江都太守陈稜,求得炀帝之柩,将其改葬于江都宫吴公台下。《新唐书》中记录:武德三年六月,“癸卯,诏隋炀帝及其宗室柩在江都者为墓室,置陵庙,以故宫人守之”。《资治通鉴》卷190和《唐纪》六都写着:武德五年八月“改葬隋炀帝于扬州雷塘”。萧后死后,即贞观二十二年三月,《资治通鉴》记录道:“庚子,隋萧后卒,诏复其位号,谥曰愍,使三品护葬,备卤簿仪卫,送至江都,与炀帝合葬。”

书中记录武德三年(620)和武德五年(622)分别发诏埋葬隋炀帝于雷塘,说明武德三年的诏书可能并未实施。由这五次埋葬记录可知,寻找隋炀帝墓的位置,江都宫、吴公台、雷塘的位置是关键。

顾风曾对隋江都城的规模和位置做过很多研究,并编写了《江苏考古五十年》的“隋唐扬州城”部分。“由于隋朝历史短暂,加之后期战争频仍,隋江都城留下的有关史料不仅数量太少,而且缺乏系统和直接的记述。但从文献记载上看,唐代扬州城与隋代江都城有直接的联系,隋初江都宫城的位置在今扬州市北郊的蜀冈之上,这在学术界是没有争议的。”

隋炀帝将江都视为陪都,即位之初,就下诏开始修江都宫城,在位期间他曾三次巡幸江都,在晚年见天下大乱时选择躲避于江都,最终死在江都宫中。顾风说,隋江都宫城面积约1.8平方公里,宫城平面近似方形,上世纪80年代,在堡城村西河湾组挖出了宫城西北转角处的城墙,墙体厚达12米,夯土墙体外较为完整的包砖墙至今保存完好,“和隋炀帝墓所用的是同一批砖”。

紧邻江都宫城东的是隋代的东城。东城也保存相对完好,南缘基本与江都宫南缘平齐,是当时亲王和文武官员居住地所在。“虽然隋代罗城没有在史书中做明确记载,但根据一些文献的侧面提及,我们认为老百姓居住的罗城应在江都宫和东城以南,蜀冈以下,今瘦西湖、漕河以北的范围内。”

隋江都城位置的确定好似在坐标系中画出了原点,依据江都宫的位置,可以大致确定吴公台在何处。南宋至元的著名史学家胡三省对《资治通鉴》批注曰:“今扬州城西北有雷塘,塘西有吴公台。相传以为陈吴明彻攻广陵所筑弩台,以射城中。”顾风说:“我认为吴公台是弩台的说法是后人的想象,但我同样认为吴公台距离江都宫不远,它可能是吴明彻练兵的地方,或者是一个瞭望台,总之是一个高地。”唐代诗人刘长卿所做《秋日登吴公台上寺院眺》中写道:“野寺来人少,云峰隔水深。”也提到了吴公台的制高点位置。

“吴公台在城西,位置只能是在蜀冈西峰,靠近蜀冈南缘。”顾风判断说。蜀冈是形成带状长江古岸的一个古代名称,扬州的北面原本是长江古岸,自然之势在这里形成一个浅碟形二级台地,蜀冈南缘最初就与长江相邻,在隋时,长江已远离蜀冈,向南形成冲积平原。古人择水边高地而居,江都宫城在台地之上,靠近蜀冈,冲击平原则成为当时的罗城所在。顾风说,蜀冈名字的由来有两种说法,“一个是指地脉通蜀,既然是在长江古岸边,那应该能一直通到四川的发源地;另一个说法从名字学角度来解释,蜀也通‘独’的大写,是指这里是一个平坦土地上的独立山岗”。由于蜀冈西峰只有一个高点,吴公台的位置因而也就容易得到确认。

确定隋炀帝墓的第三个关键是雷塘的位置。“《史记》里提到,雷塘位于吴公台下。吴公台是一个正的坐标,雷塘是一个负的坐标,一山一水决定了隋炀帝墓的大致范围。”顾风说。胡三省为《资治通鉴》注曰:“雷陂即广陵雷塘,在今广陵城之北,平冈之上。”汉武帝时,江都王为了灌溉之用下令在高地上开挖水库,名为雷陂,也就是现在所称的雷塘。“水塘形成之后会有淤积,需要再开挖、维修,也会根据不同时代需求进行改造,所以雷塘的面积是不断变化的。在原来雷陂的基础上,历代对其进行了疏浚改造,在雷塘西侧又挖了其他的水塘,中间可能还有通连,最终在清代形成了五塘系统。雷塘是其中之一,至今已有1000多年的历史了,它又分为上雷塘、中雷塘和下雷塘。”顾风说,“由于吴公台是区域内的一个制高点,‘吴公台下’就变成了一个放射状的区域,隋炀帝墓究竟距离吴公台有多远,史书中没有记载。又因为雷塘的区域面积无法确定,更增加了确认隋炀帝墓的难度。但无论如何,隋炀帝墓的位置在扬州城西北、蜀冈西峰附近是很确定的,现在的发现地曹庄虽然不叫雷塘,但历史上有可能是雷塘的一部分,曹庄在吴公台下以北的地方,也是靠近蜀冈西峰南缘的位置。”

根据史料中的地理线索,雷塘是和隋炀帝墓捆绑在一起的。探索隋炀帝墓,也是在考证雷塘。“隋炀帝陵”不是号称也有一个雷塘吗?顾风说,槐泗镇位于扬州城正北,即便雷塘的范围不确定,但也绝不会在城北8公里处。走访当地的村民时,有人告诉我们,陵园里的小水塘原名“吴大台”,1995年镇上重修该陵,才把“吴大台”改名为“雷塘”。槐泗镇还有另一个加强“隋炀帝陵”可信度的雷塘传说:相传隋炀帝下葬时,突然雷电交加,将其棺木炸飞后,天空复晴。如此下葬三次,雷击三次,直到部下制作一尊铁佛放在棺木上,这才葬成。雷电将地上炸出一个深塘,名曰“雷塘”。槐泗镇雷电凶猛倒的确是事实,“隋炀帝陵”的看门师傅告诉我们,几年前,每年都有几个在地里干活的村民被突然而至的雷电劈死,直到这几年种地的人少了,才有所缓解。“传说中隋炀帝葬在哪儿,哪里就雷电凶猛,所以我们这里很有可能是真的。”

消失的村庄

隋炀帝墓挖掘地位于西湖镇司徒村曹庄组,几个拿着电焊枪的工人正在给推拉铁门加固,围栏也尽量扩展得更远,一些好奇的村民只能站在马路边的土堆上远远看着场地内的工作。围栏内土地平整,正中立着两栋孤零零的临时建筑,一栋是封闭起来的挖掘现场,为了安全起见,现场外还设了一道围栏屏障,另一栋是二层的板楼,有十来个房间,有的考古队员每天吃住都在这里,一批文物挖掘出来,负责修复的队员就开始在板房里忙碌起来。派出所还在这里建了警务室,以防文物出土后被偷盗、损坏。

此地的房地产开发商名叫杨勇。当年,隋炀帝的太子之位是从其兄手中夺得的,隋炀帝即位后,还假传文帝遗旨赐死了兄长一家,隋炀帝的这位兄长也名叫杨勇。于是当地人都笑称,千年未晚的国仇家恨这次终于报了。这虽属巧合,但隋炀帝埋葬在此并不意外。去年底,扬州根据半个多世纪以来的田野考古资料和近几年的文物普查资料,将甘泉-杨庙一带定为首批文物地下埋藏区之一。这一带集中了战国至五代的墓葬,包括两汉广陵王、侯陵寝以及广陵国贵族、官僚的大、中型墓葬,在西湖镇西侧的蜀冈之上,还有与鉴真有关的唐代大云寺遗址。曹庄村小组组长曹健康告诉我们,蜀冈西峰附近的蜀冈、果元、蚕桑、胡扬四个村前几年都有砖瓦厂,挖掘机扒地取土时,常常翻出一些青砖瓦片。来打工的都是外地人,看到挖出了宝贝就联合本地人一起去盗墓。“我们这里人口非常密集,一个生面孔在这里很容易被人注意。”曹健康说,他的一个远方亲戚也跟着外地人做盗墓的生意。“其实他那都不算盗墓,我觉得只能叫‘识宝’,他不是主动挖墓,他也没那个水平能找得到,之所以能发现古墓,都是因为施工时无意间露出来的。”曹庄村小组已有两个村民因为盗墓和倒卖文物被判了8年徒刑。

曹健康回忆,自1992年起,村民就基本不再种地了。村里的土地不是被政府征用,就是租给了建厂的企业,周围陆续建起了中学、玩具厂、渔具厂和管件铸造厂,村民靠打工来赚钱。这里的村民自古就生活安逸,曹健康说,90年代以前,村里种水稻,亩产就能超过1000斤,种小麦亩产也有四五百斤,人民公社时期,政府要求村民种三季庄稼,即一季麦子,两季水稻,这令村民苦不堪言。2010年5月政府与开发商签订了开发协议,曹庄村村民开始陆续搬迁。村民拿到征地补偿款,每户可以每平方米500元的价格购买附近小区280平方米的居住面积,另外还能以2800元的价格再购买80平方米。曹健康夫妇和儿子一家三口就在附近的小区里买了两套四室两厅的大房子。

“蜀冈自古以来就是风水宝地。我们小时候都知道,观音山、大明寺是龙头,蜀冈是龙尾,整个就是一条龙脉。”曹健康说,但谁也没想到隋炀帝墓恰好就在他们脚下。隋炀帝墓上面原本就有一个南北向的小山,村民叫它“西头山”,高度8~10米。它是村里的最高点,人民公社时期,公社书记在山上的一棵槐树下挂一个汽车轮毂,每天一敲轮毂,生产队就开始干活了。村民一直认为这是附近挖水塘挑土挑起来的,“文化大革命”时期,村民还学习了“愚公移山”的精神,挑了几千立方的土,填进了山包东侧40米的一个水塘中。山包于是降到了5米左右,之后一户人家将房子建在了上面。(文 / 吴丽玮 王玄) 帝陵考古隋炀帝地理线索杨广证据资治通鉴江都