墨脱筑路记

作者:李伟 ( 墨脱公路通车纪念碑 )

( 墨脱公路通车纪念碑 )

勘测

根据《西藏公路交通史》的记述,墨脱公路的最早勘测,始于1961年10月。西藏军区公路部长苑庆祥、助理员赵玉阶和自治区筹委交通处技术员黄炳焯、潘天锡,视察了自米林县派区经多雄拉、工布拉至墨脱的路线。他们步勘至易工伯山顶,凭望远镜俯视到墨脱县城,因下山无路,即折返。

强烈地震导致多雄拉北坡岩壁破碎,裂缝纵横交错。多雄拉南坡更陡峻,俯视如临深渊,半山以下,有古代冰川消融后形成的三级壁龛式围谷,布线很难。发源于多雄拉南坡的汗密河,比降达10%以上,波涛汹涌,吼声震耳。深谷悬崖间有多处瀑布跌水,人马路绝,只得翻工布拉绕行。

工布拉南坡冲沟自山顶直泻山脚,雨量充沛,具备了孕育冲沟泥石流的充分条件。据修筑马行道的部队官兵记录,当年8月4日至10月24日,仅有6天未下雨,其余均是雨雪,且多为中雨,估计年雨量在2400毫米以上。10月31日,视察人员随修筑马行道的官兵撤回派区,虽然林芝军分区派一个连的兵力,先一天半夜上多雄拉垭口扫雪接应,他们还是在齐胸深积雪中翻越过来的。积雪到次年6月才能融化。视察人员认为那里“公路修不通”。

很长时期以来,生活在墨脱地区的居民,每年大多只有7、8、9月才能走出大山与外界往来。外面的物资,也只有在这期间能够靠汽车、骡马、人力接力转运,才能输送进来。他们将土特产背往米林、波密交换茶叶、盐巴及日用必需品,使用的是一种特殊的背兜,上面扎着三条竹篾编带,两条挎在双肩,一条套在额头,手持T形拄杖攀援,歇息时顶撑松肩。

( 3 公里长的嘎隆拉隧道的打通使到达墨脱的里程减少了24 公里,可通行时间延长到8 个月 )

( 3 公里长的嘎隆拉隧道的打通使到达墨脱的里程减少了24 公里,可通行时间延长到8 个月 )

居民们进出墨脱不仅要攀登雪山峭壁,还要过溜索或爬独木悬梯,以岩洞歇脚。自带返回食用的糌粑、生肉等,各自挂在岩洞壁上。西藏和平解放后,政府每年要从邻近各县动员骡马1900多匹和大量人力搞运输,仍旧难以为继。

由于墨脱处于喜马拉雅断裂带和墨脱断裂带上,墨脱公路位于欧亚板块与印度板块的缝合线附近,印度洋暖湿气流与青藏高原寒冷气流交汇处。这一带,新构造运动活跃,雨水充沛,地势高差大,是世界上最不稳定的地区之一。

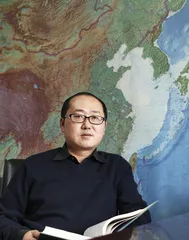

( 墨脱公路项目经理何先志 )

( 墨脱公路项目经理何先志 )

“墨脱公路选线勘测区域必然面临众多的自然灾害,不仅规模大,而且种类全面。别的公路修建中可能会局部遇到一两处灾害,在墨脱这里,除火山灾害外,包括地震、泥石流、滑坡、崩塌、路基水毁、冰雪害在内的灾害类型都密集出现,每公里有3.1处自然灾害。跟我们过去修的路没法比较,完全不是一个量级,难度在国内乃至世界上都是罕见的。”新的墨脱公路项目经理何先志接受采访时说。

南迦巴瓦地区位于喜马拉雅弧形山系东端的一个强地震带,据历史资料统计,1950~1966年间,发生4级和4级以上地震124次。近20年发生5级以上破坏性地震4~5次。1950年8月15日,墨脱发生8.5级大地震,山河面貌为之改观,民居和其他建筑遭到毁灭性破坏。在墨脱公路经过的区域,有7条地质断裂带从其下穿过。

( 上世纪70 年代墨脱公里筑路者李莉 )

( 上世纪70 年代墨脱公里筑路者李莉 )

无论走哪条线,墨脱公路都须穿越喜马拉雅山或岗日嘎布山。绕过两山的雅鲁藏布江,是印度洋暖湿气流的水汽通道,山峰降雪量极大。在海拔3000米以上即为自然降雪区,积雪厚度通常达5~6米。在每年4~5月的冰雪消融期,山体上方常暴发雪崩,直接危害道路设施,影响交通安全。

墨脱濒临于雅鲁藏布江大拐弯的世界第一大峡谷,其地理、气候非常特别。它不仅是板块的结合地带,也是重要的水汽通道。这种奇特的环境,既创造了无与伦比的奇迹美景,也暗含着诸多大自然的灾害,人力难以抗拒。“墨脱公路有6个‘最’:地形起伏最大、自然坡降最大、降雨量最大、地震裂度最大、地质灾害最多、地质条件最复杂。”西藏自治区交通厅厅长赵世军如此概括。

( 护路工人在墨脱公路某路段的峭壁上施工 )

( 护路工人在墨脱公路某路段的峭壁上施工 )

对于严酷的自然状况,交通部门很难在初期有全面认识,限于当时的条件也无法做更详细的调研与准备。

1965年,拉萨市试图打通自帕隆老虎嘴沿帕隆藏布江、雅鲁藏布江通往墨脱的道路(当时墨脱县归属拉萨市管辖)。政府动员民工700余人,在帕隆藏布江上修建了一座长80米、宽3.5米的简易悬索吊桥。继而开挖路基,但只修了4公里的道路,就花费80万元经费,牺牲了8名筑路工人。这一方案,最后因太难太险而停工。

1973年,交通部批准了西藏交通局上报的墨脱公路设计任务书。路线走向,是由雅鲁藏布江南岸米林县越德阳拉至墨脱县。9月,西藏公路勘察设计院由胡兴万队长带领一勘测队前往测量。由于原来未进行踏勘,测了10多公里后,感到选线盲目。随后,胡兴万带领技术员4人、民工4人、部队人员4人,翻德阳拉,跋涉11天,视勘至墨脱县希让村。希让是当时中方控制区的最南端,再向前就是茂密的原始林区,隐藏着印度军方的哨所。

在县委派人送粮接济下,勘测队到达当时墨脱县委所在地——马尼翁。稍事休整后,勘测队翻过易工伯山脊,视察至汗密,再返回马尼翁。胡兴万深感自易工伯山脊至墨脱太陡,布线困难。

在墨脱生病10多天后,胡兴万抱病带队沿雅鲁藏布江和帕隆藏布江上溯至帕隆,视勘了沿江线。12月底返回拉萨,即向自治区革委会领导人任荣、陈明义做了汇报。陈明义认为:经德阳拉的部分路段靠中印边境实际控制线太近,须从波密地区另寻线路。

1974年4月,胡兴万带队到波密县扎木。5月,循人行背运的古道,从两冰川之间翻越嘎隆拉,沿嘎隆藏布江,过达国钢绳人行吊桥视勘至墨脱。又翻金珠拉垭口,于7月回到帕隆藏布江上游距扎木10余公里的达兴。8月,自帕隆藏布江下游处、距扎木50公里的索瓦卡上索瓦拉(随拉)至垭口折返。该线有古道经共拿、甘登至加热萨,可与沿江线相接。

经过几次勘察,西藏交通厅逐步形成了公路进入墨脱的6条线路方案:1.翻德阳拉经希让至墨脱;2.派乡翻多雄拉经汗密至墨脱;3.从帕隆老虎嘴沿帕隆藏布江、雅鲁藏布江,走峡谷至墨脱;4.翻随拉垭口经加热萨与第三方案线路相接;5.由扎木翻嘎隆拉经达国桥至墨脱;6.由达兴翻金珠拉经兴凯至墨脱。其中第三条是沿江方案,不需要翻山。沿江方案虽然可以全年通行,但泥石流、滑坡、洪水等地质危害风险高。

经西藏自治区多部门研究权衡利弊后,最后选定了以波密的扎木镇为起点,翻越海拔4352米的嘎隆拉垭口,经洛绒登、萨拉库、达国桥到达墨脱。勘测队用4年多时间完成勘测,全长141.2公里,编制了初步设计,概算总投资额3296万元。

筑路

1975年,高山峡谷的寂静被打破。7月,墨脱公路修建指挥部成立,曹成达担任党委书记兼指挥长,副指挥长为颜佳义,副书记为李兆瑞。参加工作的单位有:西藏公路工程处第一工程队,青年筑路队两个大队和52师工兵营,共2000多人,人数最多的时候超过了3000人。

1975年3月,自治区革委会颁布《关于组织青年筑路队的请示报告》,提出把自治区的3000名闲散青年动员起来,走与工农兵相结合的道路,成立青年筑路队。筑路队员,按照知青待遇,每人15元的学习费。凡是完成筑路两年的工作后,可以参加招工、征兵和招生。

李莉就是在这一年10月,由成都来工地上报到的。她当时还不到16岁,刚刚念完初中二年级。李莉的父母是18军进藏的军人,当时在西藏汽车大修厂工作。

“那一年西藏交通厅厅长汤化东提出,川藏公路是由老一代交通人修筑的,而墨脱公路应该由他们的子女来接班。而且,当时还出了‘青年筑路队’的文件,两年之后就有转正招工的机会。”30多年后,李莉回忆说,“如果不来,我们就只能去当知青,城里面也没有我们的工作。”

在工地上,李莉被分配到青年筑路队二大队二分队。报到当天,她就去驻地几公里外的队部开会。多年以后,她还记得那天的情景:她返回宿营地,要穿越4公里的原始森林,脚下是深厚而湿滑的树叶,一路上不停地摔倒。在这片遥远的高山森林里,她工作了6年。

开工以后,第一工程队首先修建了公路起点的扎木帕隆藏布江大桥。工程队由高成安带领,技术负责人是工程师王学正。第一工程队在墨脱公路修建过程中一直担负着技术难度最大和最艰险的工程,是技术骨干力量。修建扎木大桥的同时,又在3K+400处架起一座中型桥,跨过嘎隆沟口(电站桥)。工兵营和两个青年筑路大队都投入开山修路,公路跨过嘎隆沟后,顺沟西盘旋而上进入原始森林,到嘎隆寺坝于24K,有冰川泥石流和雪崩危害,但一般可以整治维持通车。

过了24K,原设计的路线是翻越嘎隆拉山垭口,这里曾有人行古道,但是山高、展线坡距短,不舒畅。施工时将路线向东移3公里多,改为翻越多热拉山垭口。该垭口比嘎隆拉垭口低200米,山体宽阔好布线。于是架设11道回头弯上到山垭口,但这一段阴坡,积雪和雪崩严重。特别是24K+500处的雪崩,据中国科学院兰州冰川冻土研究所副研究员谢自楚实地考察,认为规模之大,不低于阿尔卑斯山的雪崩。

过垭口四道回头弯下至半山台地36K,有大小5个湖潭。往下至45K反复11个回头弯道,有3处穿越于湖口瀑布之下,车行几经水帘洞,一派险境奇观。再继续往下,连绵不断的曲折转弯,进入了温热的雨林深谷。全路穿过120公里的无人区,地形复杂,险山恶水,阴雨潮湿。

李莉最初的工作和男青年一样,挖炮眼,埋炸药,爆破之后清理土方。刚刚工作了一个月,她就目睹了一场事故惨剧。一大队放炮开山没有响,工人前去查看时突然爆炸,死了4名队员。此后一天,她所在的二大队伐木也压死了一人。“那场景太悲惨了。他们的尸体放在担架上被抬下山,身上还盖着他们自己的被罩。才十七八岁的年龄,刚刚离开父母。我看了又难受,又害怕。”李莉说。

两年之后,李莉被调到了医务组,最近距离接触了死亡。“工人被炸死后,我们就用平时洗脸洗菜的盆盛水,给他清洗尸体,把四分五裂的躯干拼在一起缝合。我当时年轻,在现场一点不怕,可一旦离开,就再不敢回到帐篷里了。之后我们还用同一个盆到河边洗菜洗衣服。”尸体运不出山,就在当地掩埋。后来还有一个工班被雪崩掩埋,李莉说:“我们不敢用十字镐挖,大家用手去刨,手全冻坏了。”

1977年9月,翻越多热拉山的路开通了,队伍转到山南施工。上级要求指挥部在雪封山前,把粮食物资都运过山,储存充足,保证封山后供应,争取两年修通墨脱公路。不料粮食物资尚未运过去,大雪阻路,施工队伍怕断粮,便从山南撤了回来。这一撤,得等到次年8月才能过山施工,误时一年。区党委第一书记任荣,为此召见交通厅厅长汤化东、副厅长张如珍,要求过山修路不管有多大困难,都要想办法克服,必须抓住时机,再动员队伍过山复工,设法解决好过山施工的补给,并指派张如珍去工地坐镇指挥翻山复工。

30多年后,李莉还会梦到攀爬多热拉山口的情景:在茫茫风雪中靠着微弱的手电筒照亮前面的路,身上背着40多斤的物资,而她的体重还不到80斤。他们必须凌晨1点左右出发,夜间越过嘎隆拉山口,并在中午前返回。因为中午的阳光会把山口的雪晒软,容易发生雪崩。只有夜里的雪最硬,也最安全。

出发的时候,李莉身上会带着一块黑面馒头,冻得硬邦邦,饿了就刨开雪就着馒头吃。返回山口时,因为身上没有东西了,他们就把包装TNT炸药的油纸捆在腰上,坐在雪坡上滑下来。每天往返一趟,来回30公里。

粮食、工具运过山,大雪封了路,前后方的交通基本断绝,互相联系要靠电台和步话机。多热拉山上的路虽然通了,但是常年积雪,只有7、8、9月间,经过人工推雪,才能短时间通车,而且还面临雪崩、坍塌的危险。

翻过多热拉,进入嘎隆河谷,灾害更多,到处是水毁、滑坡、沼泽地,还有冰川泥石流。公路边修边垮,充满了灾难和险情。山谷常年笼罩在云雨之中,天气湿热,虫蛇肆虐。不仅劳动艰辛,生存也极为不易,甚至平整出一块搭帐篷的平地都是很大的工程。1978年初,筑路队修到61K,找到一块稍微平坦的草坡地,搭起帐篷住下。到天热融化后,才发现驻地是一片沼泽,泥浆有一尺多深。最后不得不砍木杆“搭桥”,和外面连接起来。

主副食品仓库用木头垫高通风,仍然发霉变质。在开山之前,只能吃这些变质食品。“只有一种脱水蔬菜,在大锅里煮着吃。一次交通厅的工作组来看我们,在厨房看见这锅菜,问这是你们喂猪的吧?炊事班回答是战友吃的。他们还不信,结果开饭时候一敲钟,大家都拿着碗过去盛菜,工作组的人看着都流泪了。”李莉说,“发霉的黄豆加点盐用水煮了,吃饭的时候一人分一碗。有个分队还因为这碗发霉的黄豆打过架。”

无穷无尽的大雨让李莉无法忘怀,这辈子恐怕再没见过那么绵长的雨天。帐篷里积水成河,在床上吃完饭,不用下床就把碗洗了。

停工

1979年7月,西藏交通厅副厅长文国梁和杨宗辉带领工作组到工地考察。开车到69K处受阻,步行查看已通车的新路至88K和正在施工的路段至105K。其中,101K至105K只有4公里,工作组走小路攀登,起早贪黑整整走了一天。经过实地调查,他们也深深体会到,按照当时对环境的认识程度以及技术水平,公路很难修通。越向前困难越多,道路一边修一边毁,再修再毁,循环往复。

继续修,还是停工?成为一个必须要考虑的问题。

工作组回拉萨汇报后,领导也感到进退维谷。由于是关系到全国最后一个县通公路的问题,事关重大,还下不了工程下马的决心,仍然继续施工。

1980年5月,汽车通到106K。一个晚上的塌方,大段新路被毁,开过去的汽车、筑路机械和桥梁钢架等都无法撤回而废弃。

对此,交通厅向自治区人民政府写了《关于墨脱公路地质不良出现严重问题的情况报告》,提出缩编减少人员,维护已修公路,不再往前修的意见。西藏自治区政府8月23日批复:原则同意你们的意见。

4个月后的9月11日,前线指挥部所在地88K下了一场大雨。夜间,嘎隆藏布上游两条沟同时暴发大规模泥石流,霎时,乱石泥浆翻滚汹涌,吼声如雷,洪流奔腾,席卷河谷。所幸有值班人鸣枪报警,驻地人员才有幸脱险。营地一切设施,指挥部的资财和个人的衣物用品,尽毁于一旦,损失50余万元。

李莉也有几次与死神擦肩而过。“我们在修涵洞和回头弯时要架木笼,需要用石头来填充,机械分队用推土机推石头。一次,一块相当于一个小房子大小的大石头滚下来,就在我们工班面前停住了,差一点我们12个人就都没命了。”

今年55岁的张雪明是成都高新区工商管理局的一名干部,跟李莉一样,他也是作为18军子弟去墨脱修路的知青。张雪明难忘的是“张大胡子”的死。张大胡子叫张安国,是一名拖拉机手。他不顾雪山多变的恶劣环境,执意要开推土机上山搬运物资,不料雪崩发生了,张安国和机器全部被大雪掩埋。李莉在调到医务组后,张安国是她负责清洁处理的第一具尸体。

1976年,17岁的张雪明也在鬼门关前走了一回。当时他因为表现出色,被领导安排随汽车去成都押运炸药。在行驶到松宗时,汽车失去控制翻入江中。老解放卡车像玩具一样翻滚着跃入江中,货厢板和引擎盖瞬间被江水冲走,驾驶员当场摔死。张雪明被甩出来,恰好被江边的一棵树接住,悬空倒挂在上面。后来他被赶来的4名解放军救下。

多年之后,张雪明又重新联系上了当年的战友们。每次聚会的最后,大家都会抱头痛哭。在一次聚会上,一名女知青说,她至今保留着当年的日记,里面写着:“不修通墨脱公路,我誓不下山!”

经过1980年的灾难和连续五六年的修路实践,交通部门认识到如此往墨脱修路很难成功。时任自治区人民政府副主席侯杰和交通厅副厅长张如珍等,又去墨脱公路调查。从实际出发,西藏自治区政府决定停建墨脱公路。随后,交通厅向交通部写了停建墨脱公路的报告。交通部于1981年2月批复,同意停建墨脱公路。

停建以后,把已建成的公路交给养路部门维护,但对如此大规模的雪封崩塌和水毁灾害,实际是杯水车薪,无济于事。1981年6月,自治区人民政府决定放弃了公路的养护。

自1961年就提到议程上的墨脱公路,经过调查踏勘,测量设计,于1975年开工修建,施工6年,到1981年停建。施工中牺牲34人,重伤近百人,耗资2538万元,占概算数的66.9%。共完成土石方工程量近200万立方米。所做工程,除扎木大桥和扎木往前24公里公路能使用外,其余大都被毁。

当1981年公路停工时,距离墨脱县城还有多远?李莉回忆说,当时公路修建的里程不会超过121公里。因为筑路工人最远的驻扎地就在121K,她曾经去那里给伤员看病。一般驻地要领先于通车的路段,路修好后,工人再向前搬家。整个扎墨公路的设计里程为141公里,停工时距离终点还有20多公里。

这一年,李莉调回了成都。尽管距离终点墨脱县城已经很近了,但在6年中她始终没能进入那里。

粗通

墨脱公路停建后,西藏交通部门依旧在寻找新的方案。1984年,受西藏交通厅的求助,交通部派来公路规划设计院工程师赵春生、第二公路设计院工程师吴殿康,对公路进行实地考察,重新思考路线方案。

赵春生和吴殿康从扎木出发,基本沿原停建的扎木至墨脱公路考察,到墨脱县后召开了座谈会,听取了意见。随后,他们又自墨脱沿雅鲁藏布江上溯,经朱村至加热萨,因无路可通,随即又返回了墨脱,仍沿着扎墨路返回了扎木。然后再沿着帕隆藏布江下行到雅鲁藏布江汇合处,往下游走30余公里,遇到了悬崖绝壁,不得已折返拉萨。吴殿康认为,扎木到墨脱原公路方案,大方向是正确的,部分线位设计有些疑问。

1988年夏秋,在林芝地区行署的支持下,墨脱县自筹资金50万元,成立了工程指挥部,开始恢复由扎木起的80公里公路。其中自24K至47K多热拉山积雪严重,只有7月下旬至9月底可以勉强行车。墨脱县在80公里处设置了转运站,用汽车将物资先运到转运站,再组织人力向前背运。这种汽车加人力的方式,在1989年向墨脱转运了200多吨物资。

1989年,自治区政府决定拨款143万元,批准续建墨脱公路。第二年,交通部拨款900万元,续建工程6月9日开工,自80公里处向前延伸。1993年3月,自治区交通工作会议决定:“1993年打通墨脱公路。”4个月后,自治区召开了墨脱公路专项会议。会议认为墨脱公路的主要难度,一方面在于,多热拉“积雪厚度达4~6米,排除难度大”;另一方面地质灾害严重,“有多处塌方、路基下沉,间有滑坡,134 K还有大量工程,有的桥涵需要加固”。会议确定:“打通墨脱公路分两步走:第一步,8月前通到80K,并将施工器材和生产、生活物资储存在80K;第二步,从80K粗通到墨脱县,争取本年度10月多热拉封山前,实现粗通。”

经过半年多的最后努力,1993年9月25日、26日,两辆小汽车终于连拉带拽地开进了墨脱县城。为把汽车推过县城边的一段800米的沼泽地,县机关的人员几乎全部出动。

汽车通到墨脱县城,是破天荒的大事。1994年2月1日,在波密扎木举行了墨脱公路粗通庆祝大会。与此同时,在墨脱县政府大院,当地1000多人也参加了集会庆祝。新闻媒体报道说:“一条简陋公路日前在西藏建成,在分段分季试运行的情况下,汽车第一次开进这个全国唯一不通公路的墨脱县城。”

所谓“分季”,就是指多热拉山每年10月底到来年7月底之间是封山季节,只有在8~10月山口冰消雪化的3个月内,汽车才能越过多热拉山,把墨脱全县来年所需生活物资抢运到山口以南62K或80K的物资转运站。但6~9月,墨脱正值雨季,在海拔2500米的80K物资转运站以下到县城的道路,被山洪冲毁、被雨水泡烂无法通行,雨季过后,还必须抢修80K以下的道路,才能把转运站的物资继续往县城运。这就是所谓的“分段”。

由于频繁的灾害,即使在如此多的限制性条件下,墨脱公路也很难真正做到“分季分段”通车。1993年跌跌撞撞驶入墨脱的几辆汽车,因为塌方和泥石流,再也没驶出县城。

1995年交通部副部长刘锷到西藏考察时,在波密讲到了扎墨公路,认为线路走向问题还要做进一步的调查研究。

这年冬天,75岁的吴殿康撰写了《墨脱公路方案研究(初稿)》,对当年提出的6条方案进行重新比较研究。他认为沿雅鲁藏布江方案,滑坡、崩塌、泥石流、水毁等灾害集中且规模大。据南迦巴瓦峰登山科学考察队提供的资料:1950年墨脱大地震后不久,雅鲁藏布江大峡湾内的13条沟谷齐发泥石流,对原来的地形地貌破坏很大。至今,峡谷还在受着这种新的地质构造运动的改造,山崩地裂经常发生。无论东岸、西岸,也不管是高线、低线及左右综合线,不花大力气和大规模投资,公路肯定是修不通也维护不了的。除了沿江线外,其余5条路都有雪山阻隔,采用越岭线不可能保证全年通车。

吴殿康认为,只有开凿隧道,才能事半功倍。

回头看这次“粗通”经历,交通部副总工程师王玉对本刊谈到:技术和经济限制是最大的失败原因。交通部门尽管从来没有放弃过对墨脱的考察和研究,但在六七十年代,相比墨脱公路,整体川藏线的保障是当务之急。而80年代刚刚改革开放不久,投资有限,所做的工作实际上只是把原有骡马便道拓宽。对于具有恶劣工程条件的墨脱而言,这样的投入是杯水车薪,“并不是真正意义上的修路”。

新公路

刚翻过嘎隆拉山口,于大涛就看见了一具藏民的遇难遗体。那是2001年的7月13日,作为波密通往墨脱的必经之路,海拔4700米的嘎隆拉山口还没有到融雪的季节。死去的藏民靠在一个大石头背后,应该是翻山时遇到了暴风雪而遇难。“进山之前我在Google上搜索‘墨脱’,只有100条左右的中文信息,都把墨脱形容得很恐怖。我们觉得这个地方非常神秘。结果第一天刚进山就看见这个场景,大家心里十分不是滋味。”于大涛回忆说。

经过30多年的努力与失败,政府从未放弃修通墨脱公路的计划。于大涛和他的同事们来自隶属中国交通建设集团的中交第二公路勘察设计研究院有限公司(下称“中交二公院”)。2001年,中交二公院派出了工可研究项目组,兵分两路,对墨脱公路新一轮建设做第一次可行性研究。现在作为中交二公院第一勘察设计分院书记兼副院长的于大涛,当年是踏勘桥涵专业负责人。

事实上,虽然看上去旧路已经荒废,但修通墨脱公路的呼声从未停歇。“对于搞建设的人来讲,墨脱不通公路,就像根刺一样卡在我们心里。”中交二公院第三勘察设计分院书记何先志告诉我们,每年西藏自治区人民代表大会都会有墨脱修路的提案,西藏各级政府、军方,都多次反复提出建议;像交通部副总工王玉,当时广东援藏干部、墨脱县委副书记许晓珠等人也在不断呼吁,“墨脱本身有强大需求,技术又有相应提高,各种机缘结合在一起启动了这个项目”。

一个现代工程要启动,需要先进行工程可行性研究,做出大的路线方案,比如公路具体从哪个方向进入;国家批准后,再进行初步设计,制定局部方案;最后做施工图设计,让施工单位照着钢筋图等施工图纸来建设。经过此前30年的努力,人们对于修路与养护的艰巨性有了更清醒的认识。墨脱公路最大的特征,是在各个环节都面临了前所未有的困难,并极大地拉长了整个建设时间。

2001年的首次踏勘持续了3个多月。此前专家组首先根据区域地形,结合前人研究的经验和教训,拟出了8条可能的路线方案,根据遥感卫星影像判释成果和以往建设经验,将一些地质灾害频发、过于靠近中印实控线的方案放弃,最终选定了3条踏勘方案。两个小组一个走沿江线,即顺着雅鲁藏布江进入墨脱。另一组先走波墨线,即波密扎木镇翻嘎隆拉山进入墨脱,再走派墨线,即从墨脱向西,翻越多雄拉山口至派乡。经过2001年的徒步考察后,沿江线因为地处地质板块缝合线,沿线地质灾害众多(局部平均达2.15处/公里),一路都是悬崖峭壁,工程量极大,而且会破坏雅鲁藏布江自然保护区而被否定。这个结果和吴殿康的结论一致。

派墨线虽然路程最短,也是当地人常走的出山线路,但是不具备输入机械、人工的便道,一路上也没有物资来源,因无法控制工程工期也只能放弃。最终选择还是回到了老的波墨线上。

随后进行的初步设计,遇到的一大障碍是数据空白。第一批踏勘小组中的邓涛,现为中交二公院科技发展部主任,他所在的部门对波墨、派墨线都进行了测绘:“墨脱没有大比例尺地形图,都是十万、二十万分之一的地形图,我们管这个叫神仙图——谁都没有去过,像神仙画出来的一样。我们不知道当地的断层、滑坡、泥石流等自然灾害情况,不了解气象状况,水文上百年一遇、十年一遇的洪水有多大也不知道,而且那里跟内地不一样,不只是当地本身的降水,喜马拉雅山上的冰川融水也要汇集进去。这些数据的统计应该是科学界做的事情。我们在内地的工作是跟相关部门直接搜集,如果精度不够,再自己去测。但在墨脱,我们只能从零开始自己做。”

邓涛和同事采用的是Ikonos卫星测绘与航测相结合的方式,在内地的工程中,最常用的是使用后一种飞机测绘,但在2003年开始的正式测绘中,飞机只飞了嘎隆拉山以北地区——南边一方是印度控制区,无法派飞机进入;另一方面,常年阴雨的气象条件也不允许飞机飞行。中交二公院在当时刚刚引进卫星测绘技术,就直接应用在了墨脱。

“当时我们开展了交通部的研究课题,是行业里第一次用卫星定位测量信息。”邓涛解释,用卫星大面积的宏观测量早就有了,以前叫遥感,现在是测量,精确到地面1平方米范围内,比对连续几年的拍摄影像,能发现几年内发生过的地质灾害。因为墨脱公路的脆弱性,测量人员必须把一路上的灾害点都统计出来,整个工作一直从2003年持续到了2005年:“工作量肯定是不同的,就像扫办公室,用拖把两分钟就拖完了,用牙刷来扫,每个缝隙都要抠,肯定很久也做不完嘛。”

何先志作为墨脱公路的项目经理,2005年接手了随后的工程,但从他加入到真正施工,中间还是足足等待了4年时间。“2005年我们自己的技术人员进去布线,工作还是从扎墨公路的工程可行性研究开始,开了很多论证会,反复修改线路,从2005到2007年差不多持续了3年时间,正常在内地,半年时间就够了。”

波墨线最大的特征是“南通北阻,北通南阻”,嘎隆拉雪山每年11月到次年7月都是大雪封山期,大大压缩了公路通行时间。在雪山上开隧道,变成了延长年通车时间最有效的方式。于大涛回忆,国内工程界的隧道技术一直在不断进步,在他1991年参加工作时,高海拔长大隧道的建设设计属于高难技术课题,这也是前几次筑路工作对嘎隆拉雪山无计可施的主要原因,到了10年后,国内长隧道的经验已经非常成熟。打通嘎隆拉山,缩减盘山道长度,便成了这一次筑路的第一选择。

现任中交轨道交通设计研究院副总经理的乔春江接受本刊采访时说,嘎隆拉雪山可算是“五毒俱全”:“平时我们工程上一般只能遇到一个或两个问题,在这里除了没有瓦斯爆炸的问题,剩下隧道的技术难题都遇到了。”这段全长3315米水泥混凝土路面的单洞隧道,乍看上去可谓简陋,但乔春江介绍,隧道整个是开在一块完整的断块山上,避开了周围的断裂带和断层;内部建造了十分复杂的排水系统,解决了当地积雪融水、山体承压水、降水、岩缝透水几项相加的巨大出水量问题;隧道入口是寒冷的高原季风气候,出口处是亚热带湿润气候区,两边空气在隧道内形成对流,隧道贯通后,甚至明显发现52K处雪量增大。“在内地防寒我们用过电热丝,但在墨脱,这种花哨的设备完全不适用,在那里施工,最主要的是因地制宜。”乔春江和同事干脆设计了一个防寒门,晚上罕有行车,就直接关门保温。

隧道是这次修路纲领的最集中体现,对于整条路而言,“认识它的复杂性后,我们用什么等级标准来匹配它的自然环境——这是我们花费最多时间和精力的地方”。何先志最怕现在沸沸扬扬的新闻报道过高提升大家对这条路的期望值,真正看到路本身,恐怕绝大多数人会大失所望——这条路整体评级是“不三不四”,隧道内是三级公路,更多的地方,是跟乡道一样的砂石路面的四级公路,甚至是等外路。这条路大部分路段5到6米宽,可以让小车会车,悬崖路段最窄处只有4米或更窄。

看上去平淡无奇,但修路的辛苦也在于此。“我们不可能跟在内地一样,遇到障碍就开山、架桥,里面脆弱的地质环境不允许这样大修大建。常规的路勘测完之后,制定一个标准,从头到尾修就可以了。一般项目我个人去一到两次就行,墨脱路每个点都要去看,判断不同的应对方式,墨脱修路期间,我自己去了不下三四十次。”何先志以路面为例,扎墨公路光是路面就是5种方案的综合,隧道内是水泥混凝土路面,过了隧道之后,雨量逐渐增大,加上投资的限制,就以砂石路面为主,降水多也不容易泡坏,一旦雪崩、滑坡下来,可以直接用推土机去推,不用像沥青路那样担心推坏。泥石流高发地段使用的则是条石路面,此外还有过水路面和沥青砼路面两种。

山谷条件限制,新修的扎墨公路利用了旧公路85%的路址,其余部分为避让灾害更换了路线。新路不只拓宽路面这么简单,整个工程都是重新翻修,除了路面不同,路基里遍布数目庞大的盲沟、小涵洞、丁坝、顺坝。墨脱某些区域每年降水量高达4000到5000毫米,是海南省的两倍,这些重新设计的排水系统能迅速疏导降水,直接减少水毁等危害。下边坡的挡墙,从过去脆弱的木头排笼变成钢性挡墙,一旦遇到塌方,新增的养护队及时把表面堆积推走,下面的公路立刻可以继续使用。

乔春江给隧道预留了通风和节能LED照明设备,说是预留,是因为这里尚未通电。当地生活用电尚且不足,而且距离太远。电线牵过来,到施工地时电损几乎吃掉了所有的电力,之前施工只能高成本自己发电。乔春江相信,未来这些设备都会派上用场:“当地水能资源很丰富,但过去大型设备、水泥等都运不进去,利用不起来。现在通车的大问题解决后,其他问题就好解决了。”

中交二公院成立了研究所,专门做卫星测绘项目。当年邓涛科研的新技术现在已在沙漠、边境、海外等地的工程中广泛使用。从测量的角度讲,邓涛觉得扎墨公路只是万里长征的第一步,以后还需要接着追加投入,继续建设:“我希望有科学界的朋友能进去,测量出灾害的成因和规律,把问题搞得清楚一点,我们在这个基础上才能提高路的等级,把桥修得高一点,把危险地段跨过去。”

完成前期工作后,新的墨脱公路在2009年4月20日正式开始施工。路线起于波密县扎木镇318国道与老扎墨公路的交叉点,跨越波斗藏布江、金珠藏布江等6条江河,以隧道穿越嘎隆拉雪山,经米日和马迪村到达墨脱县城莲花广场,路线全长117.278公里。其中嘎隆拉雪山实施3315米隧道新建方案,与原翻山路段相比,可缩短里程约24公里,不仅能有效避免雪崩等公路灾害对交通的影响,还将年通车时间由原来的三四个月提升到八九个月。其余路段尽量在原墨脱简易道路的基础上整治改建。

2013年10月31日,波密县通往到墨脱的公路正式宣告通车。墨脱终于连入了中国的公路网。这条每公里3.1处自然灾害的公路,一共施工了4年半的时间。对于中交二公院而言,它的修建则持续了12年。何先志至今还常常往墨脱跑,每年起码去3次,一共去了8年。这样的频率,也成了他个人职业生涯之最。

新的技术,使以前束手无策的难题逐渐解决。现代化的演进,就像一个水涨船高的过程。墨脱不可能始终闭塞下去,变化总在潜移默化中发生。

2001年,于大涛走到墨脱时,全县只有两部能打出去的电话。他在墨脱认识一名藏族警察朋友,年轻的小警察那时只能半年收一次女朋友的来信,一次来一大堆。而现在墨脱早已有了手机信号,再也不用像于大涛当年那样,十天半个月走到开阔地才能给提心吊胆的家人报一次平安了。李莉、张雪明和他们的战友们,也正在策划坐车去墨脱,前往他们30年多前抛洒青春,但从未真正抵达的目的地。(文 / 李伟 刘敏) 墨脱筑路