卡尔·马克思 (Karl Heinrich Marx,1818~1883)

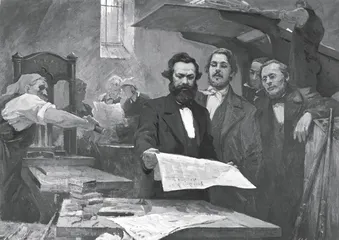

作者:舒可文 1948年5月31日由马克思主编的《新莱茵报》创刊

1948年5月31日由马克思主编的《新莱茵报》创刊

马克思终生带着莱茵河地区的口音,他出生在那里的特里尔城。这个口音也许过于明显也过于普通,所以不会像他的思想那样被利用。但是对于马克思的起点,这口音就不只是像他的胡子那样的自然特征。这个地区在19世纪德国有一种特殊的文化气氛,因为拿破仑战争时期,这个地区被划归了法国,并且按照法国大革命的基本原则治理。在那一段时间,它拥有的言论自由和立宪自由的气氛是德国别的城市没有的。即使在莱茵河地区归并德国后,它依然保留了自由思想的活跃。

到了读大学时,马克思被送到了波恩,这里与特里尔的区别之一是,几乎很少有政治话题,主流气氛是彻底的德国浪漫主义。传记作者麦克莱伦认为,显然是追求燕妮的成功,强化了马克思对此地浪漫主义气氛的感受。他在这期间的主要活动之一就是喝酒,他因为喝酒滋事被关过禁闭,关禁闭后还有朋友们到禁闭室去和他一起接着喝。他还因为决斗受过伤,因为私带武器被调查。

这一切表面的浪漫形式几乎结束在他去柏林大学之后。这所大学与波恩大学有着完全不同的气氛,费尔巴哈曾经是这里的学生,他说和这所大学比起来,其他大学都是酒馆。马克思在这里写了大量的诗、幽默小说,他写作的榜样是德国浪漫主义作家海涅、歌德、席勒,当然,除了这些伟大作家的民族主义主题和保守倾向的主题。这是他在特里尔早期教育的底色,也是他犹太人身份的警惕。

在特里尔,按拿破仑的法律给了这个地区的犹太人某种平等权利,但德国社会当时还是个以基督教为本的地方,犹太教是被排除在社会整体之外的。马克思父母双方的家族里有很多拉比(受尊敬的宗教知识分子),他的父亲出于极为世俗的理由,为了避免陷入职业困境,被迫皈依了基督教,尽管他也确实对法国18世纪的思想熟稔于心。而马克思的母亲虽然同意了给孩子们受洗,她本人却一直推迟这件事,一直到死的那年才接受了基督教洗礼。很多犹太人在那时候改信了基督教,包括马克思自己的一些朋友。但一直到生命终结,他们都保持着犹太人的自我意识。马克思在6岁时受基督教洗礼,可他和很多犹太人一样,既不去犹太会堂,也不去基督教堂。然而他知道这不说明什么,因为“一切已死的先辈们的传统,像梦魇一样纠缠着活人的头脑”。

1844年他发表了一篇论战文章《论犹太人问题》,在论战中马克思用了极尖刻的话语来评价了犹太人、犹太教。起因是青年黑格尔派的鲍威尔撰文论犹太人的解放,马克思说他根本没理解政治解放与人类解放的区别。法国大革命的结果就是对政治解放的最好诠释,政治解放虽然进步,但还不是人类最后的解放。通过比较犹太人在德国、法国、美国的不同状态,他把犹太人的解放化为一个人类解放的问题,就如同他后来把无产阶级的解放作为一个人类解放的问题。

马克思家乡特里尔举行的政治会议。同年,国际共产主义运动的第一个纲领性文件《共产党宣言》问世

马克思家乡特里尔举行的政治会议。同年,国际共产主义运动的第一个纲领性文件《共产党宣言》问世

本来他就既没有情感基础是民族主义者,也没有精神支柱做犹太教徒或基督徒。是从柏林大学开始的哲学研习将他引向更激进的方向。

普鲁士的柏林虽然像波恩一样也没有公开的政治讨论,但在柏林大学里,相关问题的较量是公开的。当时一个关于法的争论被马克思记录下来,有一方盛赞法国大革命的主张;另一方的历史学派,看重法律与历史传统及风俗的联系,反对在一种理论系统中立法。这个较量把马克思推向了法的哲学研究。

他的父亲曾有这样的发问:“在你心里主宰一切的那个魔鬼……是天上的还是浮士德式的?”浮士德是德国中古时期的传说人物,在近代被赋予了新的精神内容。基督教精神中,彼岸和现世分裂为两个世界,近代人文精神正是在这个裂缝处出现的。到歌德时,他赋予了《浮士德》一种豪迈、危险、戏剧化的精神形象,这个新的浮士德要在现世的人类世界里,展开一个既带着神性又是俗世的人的创造历程。知子莫如父,马克思的父亲看到了什么?

在马克思所从事的法哲学研习中,德国古典哲学是他最具意义的出发点。但他感觉那就像几何学一样,从公理到结论,一旦面对生动的思想现实时,情况就不同了,这让他“看到了全部体系的虚假,体系的纲目近似康德的纲目,而执行起来却完全不是那样”。他碰到的这个特别问题似乎也标记着浮士德的痕迹:如何应对现实之事和应该之事之间的对立。

作为一个康德、费希特的追随者,曾把浪漫主义作为最高的存在形式,这个问题出现之后,他“不得不把自己所憎恶的观点变成自己的偶像了”——他开始读黑格尔哲学,但他对黑格尔也不满意,它倒是统一了现实是和应该是,却在“哲学把握了世界之后就起来反对现象世界”。黑格尔哲学对于马克思,正是因为它的完整性,而具有了非现实性。

于是,他做了这样一个决断:“帷幕降下来,我最神圣的东西已经毁了,必须把新的神安置进去。我从理想主义……转而向现实本身寻求思想。如果说神先前是超脱尘世的,那么现在它们已经成为尘世的中心。”

同样是德国犹太思想家的阿伦特把马克思放在欧洲思想史传统中考察时,发现连接马克思与亚里士多德的线远比连接斯大林的线紧密。她把马克思和克尔凯郭尔、尼采看作是同样的19世纪反抗传统的思想家,19世纪的欧洲处于一系列重大事件的后果中,他们的反抗都源于在那个时代产生的新经验。欧洲思想传统中,观察优于对话、沉思优于行动。向这个传统发起最根本挑战的,其实是近代的科学精神。产业革命的成功之后,传统观念的框架就没安生过,经验主义有取而代之成为近代信仰的势头。尼采从这个时代感受到了一种现实中的虚无主义,而不是思想家观念里的虚无主义,他强调近代人无力对应的生命感的尊严,企图克服现实中的虚无。在尼采的概念中相对于永恒真理的正是那珍贵的会死亡的生命;克尔凯郭尔针对的是近代科学、理性与信仰的不一致,传统宗教与传统哲学一样都是启示性的,而近代对理性的强调压抑了信仰的尊严。他想拯救这个尊严,马克思要拯救的是与精神相对立的人类活动的尊严。法国革命和产业革命中都把传统哲学、政治思想中最没有位置的劳动、劳动者推到了重要位置,马克思注意到的是古典思想方式与这种近代社会条件的对立。

在准备博士论文时,马克思开始研究伊壁鸠鲁哲学。在马克思上学时,黑格尔哲学在德国大学依然有很高的地位,但它已经分裂为两派。青年黑格尔派更关注亚里士多德之后的哲学,认定那时的哲学思想包含着现代思想的根本要素,尤其是18世纪启蒙运动理性主义的特征。马克思把它们当作另一种的哲学体系,不是依据柏拉图和亚里士多德的传统,而是返回头追溯到了前柏拉图时代的希腊自然哲学和苏格拉底。

阿伦特在马克思的哲学中关注到了苏格拉底之死在思想史上的意义。苏格拉底追求真理,但他用对话辩证法讲解真理时,没能在法庭上拯救自己,最终以自己的死亡宣告了他的真理的失败。柏拉图必定是从苏格拉底之死中看到了哲学与政治的冲突,政治领域是一个意见主宰的领域,他在《国家篇》里用洞穴比喻来叙述人类事务,共同体中涉及的所有事务都是黑暗、混乱、欺骗,想要追求真实,只有走出洞穴,逃离人类事务,走向清澄的理念光芒中,也就是真理之光。如果他要返回头,会与洞中之人产生了陌生感,如果要告诉人们他们看到的只是假象,没人会理会他。要讨论真理只能在朋友间以对话的辩证法进行,苏格拉底试图用朋友间对话的方式向代表公众的法庭说话,他就被处死了。如果他要改变说话方式以适用于公众,他的真理也就成了意见之一种而变得一钱不值。这正是欧洲思想传统中哲学与政治关系的比喻。

柏拉图把脸转过去走向沉思生活,背离了人类事务的共同世界。这一转身既是希腊哲学的终点,也是欧洲哲学的起点,从此开始了欧洲的政治思想传统。“这样的开始,是由柏拉图在政治与哲学之间划开的一条很深的鸿沟。”阿伦特说,“在将所有的知性范畴历史化、将人生与真理分裂开来的思想中,可以看到所有人生与精神对立的、各种各样的近代思维形态的源头。”它遮蔽了本真的古希腊政治经验。所以“正是在这样的传统中,马克思的意义才能呈现出来”。马克思挑战了传统的政治与哲学关系,通过哲学走向历史和经济,本身就是个哲学的决断。他想像苏格拉底那样不只是解释世界,还要改造世界,让真理在人类事务中实现。

阿伦特列举这三位反抗者重新发问的几乎是同样一种问题:人类根本的特征究竟是什么?

在马克思的哲学概念中,劳动作为一个核心概念被阿伦特视为他反抗一切传统的挑战。在古希腊,“城邦之外,非神即兽”,亚里士多德以此点明参与公共政治生活作为人的条件。而劳动总是与人的物质生活所需相连,劳动的人与动物生活方式是一致的,这就表明人在经受着自然生命的奴役,所以劳动不能算是人类的生活。亚里士多德对劳动如此蔑视,并不是否认奴隶具有的人的能力,而是认为只要是为生活必需品而工作的人就不配用“人”这一字眼。作为自由公民,就必须摆脱劳动的束缚,但由于人又必须获得生活必需品,所以只有通过控制他人才能获得自由。公民是以公共性的行动来体现自己的。阿伦特分析说,因为这种行动是唯一不需要借助任何自然中介所进行的人的活动。

而马克思用“劳动创造人”的论证,把劳动放到了人的本质的第一位置。为马克思这一颠覆做出思想铺垫的是来自英格兰和苏格兰的近代思想家。洛克在讲到一块荒地如何成为私产时,就是把谁在上面投入了劳动来当作划定财产的根据。亚当·斯密把价值看成人类劳动力的消耗,劳动也就是价值的来源。哲学上的铺垫是由黑格尔完成的,黑格尔在讨论自我意识时,建立了劳动与人的自我意识形成之间的关系。

马克思的暴力革命论与劳动主题直接相关,因为虽然有了斯密的劳动创造价值说,但这种创造是在劳动者非自主的、被奴役的状态中完成的,劳动是被支配的,劳动者也是被支配的。像他对待犹太人的问题一样,马克思的落脚点依然不只是劳动者的政治解放,而是人的解放。

柏拉图曾设想,在一个哲学家为王的《理想国》里才能真正完成哲学的实现。可凭什么哲学家一边在人类世界之外享受自由,一边又来支配这个世界?马克思也以哲学的方式重新将政治置于哲学的高度,但又不是柏拉图设想的道路。马克思通过对劳动的定位,为无产阶级劳动者赋予了实现哲学的使命,代替柏拉图的《理想国》,为哲学的实现设想了一条荆棘丛生、危机四伏的道路。

但阿伦特认为,马克思在以往的大思想家中独一无二,是他使我们去关注今天还没有能摆脱的那种困境。 1883Heinrich哲学研究马克思柏拉图哲学犹太民族卡尔燕妮·马克思1818Marx特里尔Karl