2013年诺贝尔和平奖获得者:禁止化学武器组织

作者:徐菁菁 ( 10月11日,诺贝尔奖评审委员会宣布,“禁止化学武器组织”获得2013年诺贝尔和平奖。图为该组织总干事尤祖姆居(中)出席在荷兰海牙举行的新闻发布会

)

( 10月11日,诺贝尔奖评审委员会宣布,“禁止化学武器组织”获得2013年诺贝尔和平奖。图为该组织总干事尤祖姆居(中)出席在荷兰海牙举行的新闻发布会

)

最有效率的裁军组织

1993年2月15日,英国外交官伊恩·凯尼恩坐在荷兰海牙一个办公室里发愁。他被任命为禁止化学武器组织筹建委员会的执行秘书。两个月前,各国在巴黎签署了《关于禁止发展、生产、贮存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》(以下简称《禁止化学武器公约》)。根据当时的计划,凯尼恩需要在这两年里创建一个全新的国际组织来执行公约的条款。而他两手空空,面前是一张借来的办公桌。筹备委员会将要在下一周召开专家组会议,凯尼恩既不知道哪里有可以使用的会议室,也没有召开会议所需的一切服务设施。

4年后,凯尼恩才最终完成了禁止化学武器组织的筹建工作。在此后的16年里,这个组织的成员已经达到190个,覆盖世界98%的人口和土地,以及全球98%的化工企业。与这样的规模相比,禁止化学武器组织在公众视野里几乎默默无闻。谢尔盖·巴特萨诺夫曾是苏联和俄罗斯驻日内瓦裁军谈判会议大使。在1992年《禁止化学武器公约》谈判的最后阶段,他是最终协议起草小组的主席,并在随后参与了禁止化学武器组织的筹建和运营。巴特萨诺夫告诉本刊,禁止化学武器组织的检查和核实工作一直有意避开媒体的关注,这是为了保护被检查国家和私人商业机构的合法利益。

禁止化学武器组织的低调也应该算是一种幸运:16年来,世界范围内并没有发生大规模的化学武器袭击,直到叙利亚事件爆发。诺贝尔和平奖揭晓的同一天,联合国安理会正式同意组建禁止化学武器组织-联合国联合代表团。此时,禁止化学武器组织已经有27人在叙进行化武销毁相关工作。

德国军事理论家克劳塞维茨曾说过:“战争是一种暴力行为,而暴力的使用是没有限度的。”化学武器正是一种无限度的暴力。国际社会与化学武器的斗争已经持续了100多年。1899年,第一次海牙和平会议通过《海牙第二宣言》,禁止使用散布窒息性或有毒气体的投射物。但这并没有阻止德国军队在1915年4月向英、法联军释放180吨氯气。“一战”最终成为化学武器的竞赛场。英国的“飞牛”滑翔式炸弹能在飞行中可喷洒出一片黏稠的芥子气,携带式高压投射器可将9.09升氢氰酸抛出23米远。各交战国使用的毒剂达45种,剂量为12万吨,约有130万人受害。许多军人因为化学品的伤害而失明。

( 8月29日,在叙利亚首都大马士革郊区,联合国化学武器调查小组的工作人员正在展开实地取样工作

)

( 8月29日,在叙利亚首都大马士革郊区,联合国化学武器调查小组的工作人员正在展开实地取样工作

)

1929年,国际联盟的《日内瓦公约》再次强调了针对化学武器的禁令。但1935年,意大利依然在埃塞俄比亚使用了芥子气,致1.5万人死亡。日军在中国战场也大量使用了毒气。

即使在“二战”结束后,国家间化学武器的使用也没有得到完全控制。美国被指控在越南战争时期使用了化学武器。此外,尽管美军在越南广泛使用的橙色落叶剂并没有列入化学武器名单,但它致使越南14%的国土受到了致癌毒药的影响,殃及400多万居民。

( 8月28日,因担心叙利亚对以色列发动化武袭击,以色列特拉维夫市民众排队领取防毒面具 )

( 8月28日,因担心叙利亚对以色列发动化武袭击,以色列特拉维夫市民众排队领取防毒面具 )

在1980到1988年的两伊战争中,伊拉克数次使用化学武器。在伊拉克北部的库尔德人聚集区,5000人因一次袭击死亡。今天,仍然有3万当时的伊朗士兵在接受针对化武伤害的治疗。

在“冷战”背景下,化学武器也是美苏军备竞赛的一部分。1993年,俄罗斯持有苏联遗留的4万剂/吨化学武器,包括沙林毒气、芥子气等。美国拥有世界上第二大化学武器库,总共有3.1495万剂/吨。

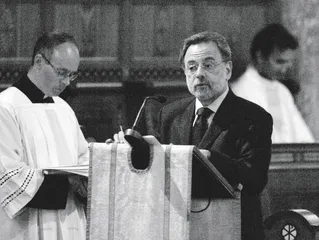

( 2005年7月29日,巴西外交官、禁止化学武器组织首任总干事巴斯特尼(右)在伦敦出席遇难巴西男子德梅内塞斯的安魂弥撒 )

( 2005年7月29日,巴西外交官、禁止化学武器组织首任总干事巴斯特尼(右)在伦敦出席遇难巴西男子德梅内塞斯的安魂弥撒 )

历史教训证明,要杜绝化学武器的使用,必须销毁各国现存的化学武器。但在世界军控史上,各种多边的军控尝试都存在较大漏洞。上世纪50年代通过的《国际原子能机构规约》非常笼统,保障执行措施单薄,一旦遇到具体事件,只能由国际原子能机构和被视察缔约国临时进行谈判约定,缺乏效率,难以到达预期结果。1975年生效的《禁止生物武器公约》缺乏必要的核查制度,导致其执行与监督困难重重。

谢尔盖·巴特萨诺夫告诉本刊,禁止化学武器组织被证明是迄今为止多边军控和不扩散领域最有效率和最可靠的机构:自成立以来,在它的监督帮助下,5.774万吨化学武器通过不可逆转的且对环境无害的方法销毁,超过世界总化武军备量的80%。多年来,禁止化学武器组织对缔约国进行了5000多次检查。同时,它率先尝试了将民用化工设施纳入整个裁军版图,对2000多个民用设施进行了监控。

( 8月28日,禁止化学武器组织的专家在叙利亚大马士革郊区的一家医院探视疑似遭到化武袭击的当地居民 )

( 8月28日,禁止化学武器组织的专家在叙利亚大马士革郊区的一家医院探视疑似遭到化武袭击的当地居民 )

禁止化学武器组织的高效得益于其较为完备的核查机制。根据公约,各缔约国要在加入一月内提交一份现存化学武器和生产设施明细清单,并在10年内完成销毁工作。禁止化学武器组织技术秘书处每年可对每一化学武器生产设施进行4次现场视察。这项工作的难度在于,经常用于生产武器的化学品同时也是用于生产普通工业产品的化学品。为此,公约将所有化学制剂进行了详细分类,其中包括47种有毒化学品及其前体。缔约国提交的初始明细中一旦涉及这些化学品的化学活动及有关设施,禁止化学武器组织就会进行针对性的核查。

在检查过程中,视察组有权不受阻挠地察看现场,决定所视察的项目,有权在被视察缔约国代表在场的情况下询问任何人员,有权使用经核准的自带设备在现场进行样品分析。视察组若认为必要,可将样品移出现场,运至该组织指定的实验室进行分析。

在距离海牙20分钟车程的一个小镇上,禁止化学武器组织拥有一栋两层楼的实验室。200多位世界各地的化工专家在这里工作。实验室主要负责取样、制作样品以及控制实验结果。同时,禁止化学武器组织在全球有21个认证的实验室。在进行样品检验时,它会将现场取样和“伪样品”一起给各实验室检测,对比分析结果以杜绝作弊行为。一般说,会有两个认证实验室接到同一份工作进行检测。但在此次叙利亚化武调查中,为了保证检测速度和质量,禁止化学武器组织选择了欧洲的四家实验室同时进行检测。最终的结论是沙林毒气。

化学武器的核查和销毁是一项科技含量极高的工作。为此,禁止化学武器组织的技术秘书处下设了一个专门的科学顾问委员会。拉尔夫·特拉普在1998到2006年是该委员会秘书。他告诉本刊,科学顾问委员会由25名顶尖科学家组成,他们的研究领域覆盖军事化学、化学工程、生产工艺、化学分析、毒理学和中毒医学治疗、环境评估等各方面。拉尔夫·特拉普2007到2012年在该委员会内部的化学分析和相关规程工作组工作。他们的成果之一是对血液和尿液等生物医学样本进行痕量分析。禁止化学武器组织对叙利亚化学武器袭击事件的调查正是采用了这种方法。

禁止化学武器组织-联合国联合代表团将会在叙利亚工作到2014年夏天。拉尔夫·特拉普告诉本刊,在这个联合项目委员会中,禁止化学武器组织的任务将是核查叙利亚的化学武器储量和生产、混合、填装设备,向叙当局提出销毁方法的建议,并进行连续检查,直到所有化学武器都被销毁。他们能在如此短暂的时间内完成这项工作么?“所有一切都要迅速推进。”谢尔盖·巴特萨诺夫说,“重要的是,这一切还都是在疯狂内战的中心地带进行。这就是为什么我们必须得到联合国及其安理会支持的原因。”

理想与现实

在诺贝尔和平奖的聚光灯下,禁止化学武器组织的成就光辉夺目。但1997年,当伊恩·凯尼恩将自己建立的组织交到巴西外交官、首任总干事巴斯特尼手上时,事情却不那么妙。

在成立最初的一年里,禁止化学武器组织就收到了2.36万页的申报材料。其中82%被提交国列为机密文件,需要通过复杂机密审核政策才能使用。尽管如此,工作的成效依然显著。在不到一年时间里,100名视察员被派到了世界各地。到1999年4月,7万吨化学武器得到申报和核查。视察员们监督销毁了其中的2371吨。

但问题很快就浮现出来:禁止化学武器组织的预算捉襟见肘,其中相当部分被用来支付视察员在世界各地的视察费用。根据《禁止化学武器公约》这笔支出本应该由被视察国承担。但被视察国却常常长期拖欠该费用。

在缔约国中,各国对于是否履行公约义务存在不同程度的差别。在整个化学武器裁军的过程中,美国和俄罗斯始终是重中之重。美国尽管主导了核查工作,但美国参议院于1997年4月批准该公约时却附加了大量的条件或限制,其中许多反映在国内立法上。美国总统被授权拒绝接受对涉及美国国家利益的地点作视察的要求,及运走在美国本土的设施中收集的用来分析标本的权力。禁止化学武器组织在很长一段时间里不能核查美国的化学工业。

根据《禁止化学武器公约》所规定的时间表,在1998年,俄罗斯应该销毁110剂/吨化学武器,到1999年底应销毁310剂/吨。然而,至1998年底,俄罗斯还没有开始销毁进程。俄罗斯方面宣称他们没有资金完成公约的部署。1997年10月,俄国家杜马批准《销毁化学武器公约》时,切尔诺梅尔金总理许诺1998年拨付5000亿卢布,比原定的800亿卢布多出4200亿卢布。但有证据表明,这笔款项被挪用于非法建造楼房和给临时增编的将军和校尉军官们发放工资。

这些都让巴斯特尼倍感压力。好几个缔约国向技术秘书处质询,为什么他们的工业设施要受到检查,而美国的却不需要。一方面,由于禁止化学武器组织依靠缔约国的会费支付预算,缔约国用预算来施加压力。另一方面,化学武器销毁并不是各缔约国的首要政治任务,各国的积极性进一步受挫。各项事务的沟通和处理都变得缓慢。

新西兰全国裁军顾问委员会前主席罗伯特·里格从1993年起就在为禁止化学武器组织工作直到2002年。对他来说,这是一个理想主义激情被缓慢磨灭的过程。“当技术秘书处正在监察成员国时,一些主要的成员国也在监视秘书处。”他后来回忆,“他们要确保秘书处的日常工作符合他们的国家利益优先议程。”“一个例子是,所有的行政负责人都是美国人,往往是在美国国务院工作了很长时间就要退休的官员。行政负责人是一个理想的职位,对预算和人员招募有很大的影响力。美国代表团和机构中的重要成员社交往来密切,从招聘到视察、核查工作,他们总是不厌其烦地进行干预。”

2001年小布什入主白宫。那时,国际社会刚刚经过长达6年的协商,《禁止生物武器条约》的签字国代表终于在日内瓦就如何检查该条约的落实情况达成了协议,并拟定了一份议定书,计划在当年11月完成最后的谈判,并签字生效。这份条约的核查机制是比照《禁止化学武器条约》的模板来制定的,但布什政府却一改克林顿的政策,拒绝接受这项议定书。

在伊拉克问题上,美国政府和总干事巴斯特尼冲突几乎公开化了。罗伯特·里格回忆,美国要求禁止化学武器组织确认伊拉克的化学武器能力,以此使得军事行动合法化。“在不知情的情况下,巴斯特尼成了地缘政治力量角逐上的一颗棋子。美国并没有把握巴斯特尼视察员能够给他们想要的答案。”巴斯特尼一直希望能够和萨达姆谈判,劝说他加入《禁止化学武器公约》,这妨碍了美国军事打击伊拉克的战略部署。英国活动家乔治·蒙比奥特当时和巴斯特尼有多次接触。在他看来,巴斯特尼的想法有些天真。伊拉克不能得到联合国安理会的支持,就不可能敢于和巴斯蒂尼的组织缔约。巴斯特尼一度希望安理会能够支持他和萨达姆的谈判,但美国当然不会同意。

2000年时,巴斯特尼已经被成员国推选连任至2005年。但2002年1月,美国国务院要求巴西政府召回巴斯特尼。这项要求违反了《禁止化学武器公约》,该公约规定禁止化学武器组织总干事不应寻求或者接受任何政府的指示,巴西政府拒绝了。3月,美国宣布因为巴斯特尼疏于管理,导致禁止化学武器组织出现资金困难,组织了一次不信任案投票,但是失败了。

4月,美国再次发起了不信任案投票。在投票前一周,巴斯特尼告诉乔治·蒙比奥特:“欧洲人很害怕美国会抛弃公约,他们准备牺牲我的位置保住它。”巴西媒体报道说,4月19日,白宫代表与25个成员国代表在海牙召开秘密会议,表示“只要投票支持美国动议,美国将代为支付禁化组织会费”。4月23日不信任动议投票的结果是,出席当天会议的98个缔约国中48票支持,7票反对,43票弃权。巴斯特尼成了第一个被罢免的国际组织领导人。

在此后的11年里,尽管禁止化学武器组织的裁军工作取得了长足的进展,但美国和俄罗斯依然没有完成全部化学武器的销毁,最后的期限从公约生效的第十年推迟到2012年,并再度推后。目前,除去已经签署,但尚未生效的缅甸,世界上只有5个国家还不是《公约》的缔约国,包括以色列、埃及、安哥拉、南苏丹和朝鲜。美国旧金山大学国际政治学教授斯蒂芬·祖内斯认为:“美国的化学武器政策经不起推敲,也过于政治化,以至于在军事报复行动中华盛顿不能承担领导职责。美国军事援助的两大对象国以色列和埃及也不是《公约》的缔约国。当我们的盟国认为拒绝批准这项重要的国际公约是合理合法的时候,叙利亚却成为被惩罚的对象。”

挪威诺贝尔委员会主席亚格兰在和平奖颁布后的新闻发布会上批评了美国和俄罗斯:“有些大国敦促他国加入废弃化学武器进程的同时,本国依然保有大量化学武器,这些国家更是肩负着废弃化学武器的责任。”

未来的挑战

鉴于全球约80%的化学武器销毁工作已经完成。禁止化学武器组织的核心业务核查工作已经处于收缩的状态。它的视察员数量和视察的频率已经大幅度降低。在拉尔夫·特拉普看来,禁止化学武器组织所面临的国际政治和科技环境都已经发生了变化,是时候顺应潮流做出改变了。

“科技的进步带来了更多的知识和新的物质,其中的一些很可能成为未来的化学武器威胁。因此我们必须谨慎关注这些进步。如果必要,禁止化学武器组织必须为此修改它的核查体系,并使缔约国同时修改他们的国内控制机制。”拉尔夫·特拉普向本刊举例说,“比如神经肽。我们已经发现它的选择性作用可能导致一些化学作用剂被利用来干扰人的行为功能,比如使人睡眠、害怕、失去决断能力等等。这就可能构成一种非致命的化学武器。但按照我们现在的日常程序,这类监测和核查是非常难以实现的。我们必须评估这些科技的进步,紧密追踪他们是如何被运用的。”

挪威卑尔根大学化学系教授、国际纯粹与应用化学联合会前任主席列维·西德尼与禁止化学武器组织有多年合作。在他看来,该组织必须加强对使无能力型化学物质的监控。“目前为止,《禁止化学武器公约》依然允许这些物质的使用,但这些物质在现实使用中对特定年龄、性别和健康状况的人是致命的。2002年莫斯科剧院人质劫持事件中,俄特种部队使用的芬太尼导致125人死亡。在研制能够控制类似局面的安全药品的过程中,大量类似的致命物质将被制造出来,它们是真正的化学武器。”

科技进步的另一风险是化学、医学和生物技术的重叠。列维·西德尼告诉本刊,在当今科学逐渐融合的潮流里,化学、医学和生物技术的融合特别迅速。通过生物方法合成毒物的做法已经被《禁止生物武器公约》和《禁止化学武器公约》禁止,但前者还没有能进行监察。也就是说,在非化学工厂中生产的可疑物质不会被发现。

《禁止化学武器公约》的制定是以“冷战”及“冷战”前的国际环境为基准的。它的出发点是遏制国与国之间的化学战争。但是国际环境已经变化。拉尔夫·特拉普指出,现在,一个国家的军事力量不再像从前一样直接指向别的国家,而是越来越多地与国内和国际上的非国家主体反对者对抗。《禁止化学武器公约》应当更加注意防范与化学武器相关的犯罪组织和恐怖组织的活动,但传统的裁军体制很少关注各国在这些方面的困境。

在叙利亚,化学武器可能流入恐怖组织手中的可能一直是国际社会的担忧。化学武器的杀伤力比炸弹等传统武器要大得多。事实上,在过去几十年里,化学武器的配方一直都是公开的。发现于“一战”的芥子气和上世纪30年代发明的神经毒气今天依然可以使用。而且如果想要生产这些化学武器,其原料和设备几乎是唾手可得,因为它们和制造日常化学用品时用到的东西并无不同。有牢固化学基础的科学工作者完成起来并不费工夫。在过去20年里,化学武器并没有被恐怖组织广泛使用是因为在将这些化学物质转变成大规模杀伤性武器的过程中存在两个障碍:生成这些物质的化学反应是很危险的,需要非常精密的操作;如果要用化学武器造成大规模杀伤,就必须制造大剂量的化学物质,那么其储存和运送都存在一定的难度。五角大楼曾估算,一个地下室大的实验室要花费18年才能制造2吨沙林毒气,而这些毒气足以杀死1万人。

但这并不足以令人们放下心来。在特拉普看来,“冷战”时期武器控制的范式是基于当时的国家关系范式:每个国家都牢牢地控制自己的边界和领土,但现在全球化和各种跨国活动的发展已经削弱了这种范式,使得硬件、材料、设备和基础设施都更容易获得了。另一种化学武器扩散风险是全球知识的迅速传播。在过去20年里,全球的化学工业急速扩张,一些敏感物品只能由少数企业和机构生产局面已经被打破。这些都给非国家主体制造和持有化学武器或者制造化学事故提供了机会。

列维·西德尼告诉本刊,微型反应器技术的发展格外需要得到重视。“这种技术能够大幅提高毒性化学物质生产的安全性,它能够使人们轻易建立和废除一个可靠的设备快速生产少量但足以致命的化学物质。特别适用于袭击平民。”(文 / 徐菁菁) 叙利亚内战禁止获得者组织叙利亚政府军化学武器2013诺贝尔奖诺贝尔和平奖巴斯特