深山里的戏剧竞赛

作者:石鸣 ( 中国版《朱丽小姐》剧照 )

( 中国版《朱丽小姐》剧照 )

每年的8、9月,是利贺(Toga)一年中最热闹的时候。这个人均GDP全日本最低的小村庄,坐落于日本本州岛北海岸向内陆延伸的深山中。尽管与这个村子直线距离不远就是日本海,然而深山形成了交通的天然屏障,使利贺过去几十年一直维持着半封闭状态,也正是在这里,最终诞生了铃木忠志那一套成熟的戏剧体系和他闻名于世的SCOT剧团(Suzuki Company of Toga)。

我们到达利贺是8月底,这里的夏季戏剧活动正进入高潮。进山的路途中,孤独的大巴车在蜿蜒的山路上兜转了一个多小时,一路上杳无人烟,只有在近稻田的地方零星坐落着几栋小屋,因此每场戏开演前,目睹着不知从哪儿冒出来的几百人聚集在剧场外,热火朝天地聊天、等待,可说是一种奇景。这些人大部分都是从日本各地慕名而来的日本观众。

一周内,五部作品轮番展演,似乎是SCOT剧团一年来戏剧活动和训练的汇报:一部选自铃木忠志的成名旧作,也是前往世界各地巡演最多的剧目(如《李尔王》、《大鼻子情圣》、《伊凡诺夫》、《特洛伊的女人》等),今年轮到的是《酒神》。一部选自SCOT剧团与其他艺术家的合作剧目《羯谛羯谛:行者、逝者》,这是一部很难具体定义的舞台作品,用打击乐来演诵禅宗佛经,吸收了日本最古老的高野山真言宗“南山进流”的唱法。另两部是SCOT剧团的新作,其中一部非铃木忠志本人导演,而是由他几十年来最得力、跟随时间也最长久的学生之一,意大利人马提亚·塞巴斯蒂安(Mattia Sebastian)导演的尤内斯库的《秃头歌女》;另一部则是铃木忠志本人的新作,改编自日本小说家长谷川伸的小说《我梦中的母亲》。最后压轴剧目十年如一日不变,铃木忠志的《在世界边缘的呼唤》。

《我梦中的母亲》是我们在利贺看的第一部戏,一下子就被演员的状态给震住了。尽管演出场地在新利贺山房,已经是利贺艺术公园中最大的合掌屋剧场,然而,观演距离实际给人的感受却比国内普通的小剧场还要近,演员脸上汗毛的颤动似乎都看得分明。表演过程中,所有演员无论发声、步伐,都有沉实如泥土的凝固感和体积感,令剧场内的空气也变得黏稠。饰演母亲的演员一直位于舞台台口,除了卧倒,只要端坐,她都以灼灼逼人的目光凝视前方观众席,直演到涕泪横流,披头散发,却毫无避讳与遮掩,直接让人联想起当年铃木忠志的一号种子演员——“疯狂女优”白石加代子。传说她在舞台上有一次因为表演面部表情用力过度,眼球迸裂,鲜血直流,令前排观众惊恐不已,她自己却镇定凛然。传说当然有所夸大,实际情况据介绍,并非眼球流血,而是她捶击额头,致头破血流——表演投入到这种地步,也已经令人叹为观止了。

事实上,我们被邀请来是参加这个戏剧季结束之后才开始的“亚洲导演戏剧节”,事后想,观摩SCOT戏剧季的作品,大概是铃木忠志为四位亚洲导演团队准备的热身。跟挤挤攘攘的“SCOT夏季戏剧季”比起来,“亚洲导演戏剧节”显得寂寞冷清许多。《在世界边缘的呼唤》的绚烂烟花绽放后,此前几天聚集在利贺的日本观众一下子四散离去,留下的都是与铃木忠志关系紧密、以及受到SCOT方邀请的戏剧圈内人。如果说“SCOT夏季戏剧季”是面对所有普通人开放的一个交流空间,“亚洲导演戏剧节”则更像是艺术家们彼此内部专业交流的场域。在这个戏剧节上,数量不多的观众就是同行,除此之外,还要面对评委审看的挑剔目光。这本是一场年年换题的命题戏剧竞赛:今年的题目是斯特林堡的《朱丽小姐》。

( 中国版《朱丽小姐》剧照 )

( 中国版《朱丽小姐》剧照 )

创办这种戏剧竞赛于铃木忠志并不是第一次尝试。自从1976年他把自己的剧团从东京远迁至利贺后,30多年里,他一直在此地举办各种形式的戏剧节,其中就包括“导演选秀竞赛”。只不过,之前他的这些竞赛主要面向日本国内,报名参加的日本导演人数曾多达21人,竞赛形式也是选取经典名作来命题作文。当时一次比赛也不局限于一个题目,而是来自莎士比亚、易卜生、贝克特等多位剧作家的作品选段,甚至还包括日本本土作家如三岛由纪夫的作品。从2012年起,铃木忠志将这种戏剧竞赛拓展为“亚洲导演戏剧节”,命题要求变成了排一部完整的经典名作,以日方单独之财力,与各国的官方戏剧组织合作(中国大陆是中国戏剧家协会),邀请中国大陆和台湾以及日本、韩国各一位导演来参赛,提供其参赛资金各50万日元,作品完成后还有一笔数额相当的奖金。

“在欧洲,国家跟国家之间是比较接近的,他们互相开着车就能来到戏剧节,但是在亚洲,国家之间的距离是比较远的,每次都要越过海洋,大家才能聚到一起。艺术家的成长最重要的是刺激,看到各式各样的好作品,与其他优秀的艺术家谈话、交流,这是最好的刺激。因此我希望创造出这样一种场域,让亚洲各国的创作者能够比较长时间地聚在一起,进行深度交流,从而刺激自己的成长。”铃木忠志说。

( 中国版《朱丽小姐》排练照 )

命题由铃木忠志本人确定。受预算限制,选择的剧本基本上都是角色较少,从而需要动用的演员也较少的本子,演出时长限定在一小时左右。有趣的是,这次的《朱丽小姐》,四位导演均表示不太喜欢,“如果自己能够自由选择,不会选择这个剧本”。

导演们一致表现出对这个剧本的隔膜。所有人都认识到,一位贵族小姐与下人偷情而后又自杀的戏码,实在是平庸如肥皂剧,不值得大书特书,100多年前朱丽面临的阶级伦理道德的束缚,以及绝对父权统治体系带来的压力,也很难在今天的年轻人中引起情感共鸣。而斯特林堡本人疯癫偏执的精神状态,尽管让他成为戏剧史上的一个传奇,却很难让后人对他产生感情上的亲近。一个共同问题是:这个剧本本身的内容,如何能够与当下人们对生活的现实理解发生联系?

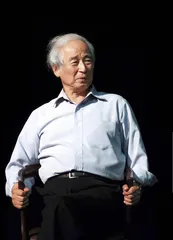

( 日本戏剧大师铃木忠志 )

( 日本戏剧大师铃木忠志 )

台湾地区导演谢东宁选择将《朱丽小姐》的时空彻底重置于核爆灾难过后的台北,导演手记中写道:“如今距台北40公里范围内,存在着三座核电厂,这个假设性场景可能很快就会成真。”无独有偶,去年参赛的另一个台湾团队,排演命题尤内斯库的《椅子》时,也使用了核电站这一元素。“因为核能的风险问题确实成了台湾民众近几年最深切的一个关注点。”谢东宁说。他在此剧中对这一关注的使用手法是非常直接的:舞台右侧一块大屏幕,一开场就在不断打出核能危险的字幕,地上安装了暗红色的警报灯,陡然尖叫起来的音量让人侧目。进出场地的检查员身着防护服,戴防毒面具。剧中三个角色全部作身体畸形打扮,朱丽小姐的轮椅上垫了一块布,写着:“不要再有下一个福岛!”这是台湾“3·9反核大游行”中使用过的标语。

除了使用核爆末世的设定拉近了观众与《朱丽小姐》之间的距离外,导演还在斯特林堡的文本之上,创造了一个“戏中戏”结构:三个角色被限制在一个固定的时空中,似乎作为实验室里被选定的标本,不断循环扮演自己的角色,不得解脱,以供“外面的”目光研究其行为模式和互动关系。这让人联想起英剧《黑镜》第二季第二集的情节。然而,在《黑镜》中,剧情的不断循环有其充分的目的,即对罪犯残忍虐童罪行的惩罚,在核爆版《朱丽小姐》中,却似乎只是为循环而循环。导演意识到了原剧本中有某种高于现实的存在,却难以准确捕捉这种存在从而赋予其意义,最后勉强给出的理由是象征了无所不包的资本主义带来的消费社会困境。

( 铃木忠志版《伊凡诺夫》,所有演员都套在笼子中进行演出,象征个体生存的压抑和困境 )

( 铃木忠志版《伊凡诺夫》,所有演员都套在笼子中进行演出,象征个体生存的压抑和困境 )

“中国台湾版有一个很好的概念,即核爆,但没有充分贯彻执行。日本版则把一个独特的概念执行得特别彻底,却在这一过程中丢失了许多本该精彩的演员表演。”评委们如是总结。

日本版导演石田幸一对剧本做了别出心裁的切削:他完全去掉了剧本的前二分之一,直接从偷情后的台词开始,剧本后半部分以叙述方式一字不差完全念出,除了台词,甚至还念了一篇剧作家自己写的评述。克里斯汀的角色被完全去掉了,只有一男一女两个演员,女演员间或念出朱丽小姐的部分台词,男演员则包揽了剩余的所有台词。也就是说,剧本中原来的人物对话关系和戏剧冲突基本上被完全破坏、消解掉了,只有一个男演员扮演的角色所展现出的全知视角,伴随着不时出现的“咔嚓咔嚓”的打字机声。事实上,在导演的设定中,男演员就是剧作家本人,女演员似乎只是存在于他的创作过程中的一个不断跳出纸面的幻想。这样一来,《朱丽小姐》被完全剥离出具体的时空环境,似乎从一个三维的立体世界被压缩为一个二维平面。“我的兴趣不在于具体的剧本内容,而在于探讨剧作家到底在何种情况下书写了这个剧本,我试图以一定距离去‘观看’剧作家的创作,而‘观看’行为一旦发生,就是当下的,反思如果发生,也就意味着此时此地。”石田幸一说。

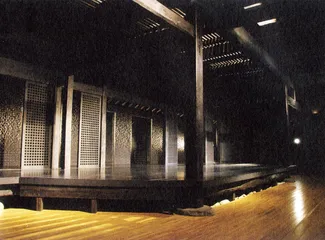

( 铃木忠志将利贺村的合掌建筑重新整理成利贺山房,黝黑的柱子及木头地板透露出历史的痕迹 )

( 铃木忠志将利贺村的合掌建筑重新整理成利贺山房,黝黑的柱子及木头地板透露出历史的痕迹 )

韩国导演的路径则正好相反,从同情的角度,以具体人物的心理空间为入口,拓展角色的层次。“无论是朱丽、让,还是克里斯汀,他们都在表面之下掩藏着某种秘密,心理层面上都有某种潜在的情绪,我想把这些挖掘出来,展现给观众。我想倾听角色们内心没有发出来却一直存在的声音。”导演元永五说。

为了表现这种“内部声音”,元永五本想在舞台上使用麦克风、摄像头、大屏幕等特别的技术手段,然而和日本版一样,韩国版演出是一个露天剧场“岩舞台”,台口裸露的巨大岩石和边缘生长葱茏的树丛,让技术设备的叠加不仅变得困难,也失去了本来的意义。“这个空间有着强烈的自然能量,与之对抗是相当困难的。”元永五说。

最后保留下来的,是舞台上“让”的两个分身,三个让一起出现,舞台动作骤然丰富,“让”这一角色,也得到了前所未有的关注和挖掘。与之相比,朱丽小姐反而是被弱化了,甚至在删减台词时,元永五也更多从让的角度出发。“朱丽小姐讲了很多她自己的故事,可是有一些对于让来说是没有意义的,他过耳不入,因此这样的台词就被删掉了。”到剧末,朱丽几乎被降到了和克里斯汀同等的地位,两个角色抱头痛哭的舞台动作,给人的印象是朱丽和克里斯汀互为镜像,一起成为让的意识投射的对象。“大概是因为我本人对让的欲求最能产生同情理解,他的欲望非常复杂,充满矛盾。”元永五说。结尾处,他甚至特地为让设计了一个舞台动作,表达他对所有发生的故事的无力感:朱丽自杀于一块高高的岩石上时,让在她脚下努力抱紧岩石,做两手向上顶的姿势,似乎是想挽救,又似乎想颠覆。

与韩国导演类似,中国大陆导演黄盈也遇到了如何处理和适应特殊的舞台空间的问题。他分配到的剧场正是当年吸引铃木忠志来此定居的日本传统合掌屋建筑——利贺山房。铃木忠志曾用“组合式”和“阴翳美学”来形容合掌屋舞台的特点:四个大柱确立了舞台的基本形状后,其余空间可以自由组合,添加隔断、门柱,铺上新的榻榻米,从而不断从细部改变舞台的具体形态。因此,“合掌屋是预先计算不可能的空间,而在这样的空间里,产生很多阴暗的地方,无论怎样打灯光,一定会出现阴影。越要把一个地方照得亮,某处就会产生等比例的暗度。光明(在此)与黑暗共生”。铃木忠志总结道。

由于是从前的家宅建筑改造而来,合掌屋中的木柱早已被灶火熏得乌黑。在这样一个“暗沉废屋”中,中国大陆版的《朱丽小姐》受到了评委们的高度赞赏:“我们觉得演员在这个场地上的表现一点儿也不输给场地的特殊性。”

从戏剧本身讲,中国大陆版《朱丽小姐》是四个作品中完成度最高,也是情节设置上最贴合原作的一部。无论是灯光、音响、服装设计,还是演员的表演、调度,都显示出相当一致的舞台美学追求。完全放弃了面光照射的舞台显得空旷幽深,上面几乎是空的,只在前方中央摆上了克里斯汀的厨台,在评委眼里好似祭台。服装只有黑白二色,没有具体的时代感,却有着简洁明快的造型和线条。极简主义的音乐没有旋律,只通过错落重复的节奏凝聚整个舞台的气场。演员的走动像是舞蹈,直线,斜线,弧线,每一个调度细节都充满了审美意味。在谈及如何改编斯特林堡的剧本时,黄盈说:“真正动手改时才发现,剧本内部实际上一环扣一环,严丝合缝,像精密咬合的齿轮,如果想要跳脱,除非自己能够强大到彻底重构,否则,只改动局部,便很难自圆其说。”于是,最后他的版本变成了一部浓缩版的《朱丽小姐》:完全以三人的情感纠葛为主线,以高度抽象和凝练的美学趣味,来展现主人公朱丽因恋爱而毁灭的过程。

这样的手法既是评委们称赞不已的地方,却也是他们感到不满足的地方:即完全摒除了原作中产生复杂矛盾的阶级因素。“无论怎么改编,我们实际上必须解决一个问题:斯特林堡当时为什么要写出这么一个奇怪的剧本。即便百年前的阶级问题现在已经不再存在,但是譬如说种族歧视,或者不同群体之间的歧视,仍在这个世界上普遍存在。无论什么时代,人都会被某种东西、某种观念歧视,而在这个歧视的结构中,人的怨念、怨恨会因此而产生。因此我才推荐在这次的亚洲导演戏剧节中选用这个剧本。”铃木忠志说。

在铃木忠志看来,斯特林堡的这个剧本是一种心理层面的幻想。他甚至具体举例道:“朱丽或许就是精神病院里的一个患者,故事也可以变成一个照顾病人的男生,突然跟医院院长的女儿开始有了不正当关系。原作中的性爱情节也不一定必需,换成毒杀或许也是可以的。不一定是一个男女纠葛,本质上是两个逻辑不一样的人在一起的场面。”

最终,由于在评委会看来,四位导演都未能如铃木忠志原本期待的那样,认知到斯特林堡原剧本的更深刻层面,或者是有全面超出他人版本的表现,因此竞赛名次不排顺序,第一名算是空缺。

台北艺术大学副教授、研究日本当代剧场的知名学者林于竝曾经写过:“铃木忠志说过:这个世界是一间大医院,而且是所精神病院,因此出现在他的舞台上的角色基本上都是神经病。对于铃木忠志而言,‘神经病’的概念与其说是戏剧内容,倒不如说是他的戏剧形式,一个他用来处理经典剧本的方法。”

这样的戏剧观念或许与导演自身的成长环境有关,并非所有人都赞同。“然而无论身为剧作家,还是导演,都算是知识分子,知识分子最重要的是必须了解自己的生活和这个社会当下面临的一些矛盾,并且必须要正面面对这些矛盾,才能够解决它。”评委之一、铃木忠志的未来接班人平田(Hirata Oriza)告诉本刊。他非常欣赏黄盈在座谈中提到的,“未来十年想做一个时代的记录者”,在他看来,这正是戏剧人的职责。(文 / 石鸣) 竞赛铃木深山戏剧爱情电影智利电影