康有为的“天游园”

作者:曾焱 ( “天游园”的阳台 )

( “天游园”的阳台 )

德人别墅

几年前第一次去青岛,就偶遇了这座老宅。那天在八大关附近逛,为了避开成堆游客,我随即转进了一条上山的坡道。总算人渐少,树渐密,就这样晃到差不多半山的时候,路边一座宅子吸引我停了下来,走进它半闭的门。

当时并不知道这就是康有为的故居“天游园”。那天下午我是里面唯一的参观者。院子里是座三层小楼,现在是康有为纪念馆;有个小花园,印象中花开得又野又盛,大朵沉沉的。在二楼有个小书店,南面的长廊里摆放了两三张茶桌,坐下来就面朝海湾方向了,看得到远处的一角水面和岸线,近处层叠的红屋顶。我挑一本书买了,为的是可以心安地在外廊多坐会儿,晒晒太阳。这样安适隐秘的一幢屋,透亮有生气,真希望它仍是某个人家的宅邸,有茶有饭,有人安歇。后来每次有朋友说去青岛,我都推荐去这里看看和坐坐。

这座建筑的风格其实不甚明朗,建筑师具体是谁也无资料提及。三层砖混结构的楼房原为总督副官住宅,被记载为青岛最早出现的德人庭院别墅,在设计上却并非纯血统的德式建筑,混合了些许东南亚殖民地风格的外廊式样以及中西折中的痕迹。

德式建筑,主要指的是在青岛德占时期(1897~1914)兴建或由德国建筑师设计的德国风格建筑物,大部分建于1897至1914年,其中有文物保护价值的单体建筑大约有20多幢,集中在城市南部滨海一带,总督副官住宅是其中之一。

( 位于山东青岛的康有为故居——“天游园” )

( 位于山东青岛的康有为故居——“天游园” )

德租占青岛时期是这座城市近代建筑形成的主要阶段,尤其在青岛市中心,德国建筑师带来了具有典型日耳曼风格的建筑。19世纪末、20世纪初,于德国本土流行的几大建筑风格——新罗马风、新艺术风、青年风格派等,在青岛几乎都被移植再现,形成了这座城市的建筑主格调。欧洲大陆当时还正兴起折中主义手法,在青岛的德国建筑师也受到影响,将自己从中国建筑文化中寻到的素材用到设计中去。“从建筑上看,胶澳地区外来建筑形态呈现出一种渐进式的涵化现象,即从纯粹的西洋风格向中西交融的涵化状态转变。”城市的面貌有时是由屋顶的材料、形态和坡度来决定的,在建筑学中,有人称为“屋顶风景”。与大多数德租占时期的建筑一样,这幢总督副官住宅也采用了坡屋顶,不过,它不像德意志传统建筑那样将屋顶做得异常陡峭,坡度相对缓和,出檐较大,这些都是融合了中式元素。屋顶材料使用了中国筒瓦,是在青岛本埠烧制的。西式烟囱则从形式上配合了山墙和主体建筑。圆拱形开窗看起来较为西式,窗外套饰以严整的红砖。三楼似无太多居住功用,在大面积的瓦屋斜面位置,按垂直角度伸出一处山墙式的阁楼,墙体正面饰山花,顶部处理为阳台,下开拱门,是建筑的主入口。人字形的入口阶梯在设计上隐约透出一点法国洛可可的底色,但马上就被德国式的简洁的直线条中和了。

整座楼近似山地庭院建筑,主体使用了木屋架与楼板,但承重为砖墙,厚达五六十厘米,保温隔热性能都比较好。房屋南北向,正门朝南,居中的房屋为接待厅。设计师尽量让房屋主体设计在北面,好在南部留出更充裕的空间作为花园。一楼和二楼在南向都有柱廊,呈中心对称形式一字展开。因面对汇泉湾,外廊就成为夏日观海纳凉的绝佳处,也是品茶赏花园的好地方。这种外廊式建筑(Clolonial Veranda),英国在印度及后来东南亚殖民地区普遍采用,也是中国近代建筑中最早出现的样式,初流入广州,如十三行的夷馆。到青岛时,已经是这种建筑形式发展的尾声。德国人在青岛建城初期曾大量借用外廊式,兵营、医院、银行、官邸,很多地方都有仿建,后来发现它并不适合北方气候特点——青岛属于温带季风气候,兼具海洋性气候,四季分明,冬季还比较寒冷,外廊式这种用来对付酷热气候的建筑形式并不适合,所以很快就被弃用了。屋面坡度被降低,也是为了适应青岛当地的气候:青岛比德国纬度低,降雪要少一些,所以屋面的坡度也小。另外,坡度降低从视觉上“也宜于建筑与山地取得一体化的景观效果”。

( 康有为的卧室 )

( 康有为的卧室 )

总督副官住宅建于1899至1900年,比信号山南麓的那座著名的总督官邸要早几年,属于早期建筑,所以还用到外廊的形廓。屋子的第一位主人是德国海军上尉弗莱海尔·利利恩可龙,他在1899至1902年任总督副官职位,卸任后返回德国本土,1912年好像又短期派来青岛过。他是动议并出资修建房屋的人吗?建筑设计师又是谁?没有相关文字记录。在一些德国建筑学者眼里,如撰有《德国建筑艺术在中国》的华纳,对这座住宅的评价不算很高,他认为,比起离它不远的总督府和总督楼,这幢房屋更像是一个应急的建筑,在建造时缺少对建筑范例及城市建设的总体规划。德意志传统民居建筑的形式特征通常是:“没有内院,平面布置不整齐,体形很自由。常常底层用砖石,楼层用木构架,构建外露,安排得疏密有致,装饰效果很强,屋顶特别陡而高,里面往往有阁楼,开着老虎窗……这些住宅的风格很亲切,活泼美丽,散发着乐生的气息。”对比细节,这一住宅确实不能成为鲜明的德式建筑范例。但它对中国传统建筑元素的巧妙吸纳,却又使其在另外一些人眼里颇为迷人,包括后来将其购入名下的康有为。建筑坡顶正中的那条脊,筒瓦和屋顶的弧形曲线,这些都是中国古建屋顶的特点,而二层的内廊、厚重石材砌成的半地下室台基以及出檐很大的屋顶,则与中国建筑立面的三段处理方式相近。类似的中西元素,后来也出现在胶州海关税务司阿里文的那座住宅上面。阿里文是位建筑爱好者,履行公职之余也兼设计房屋,北京的海关大楼就是他当年的作品。阿里文亲自设计了自己的这座宅子,对中国元素的取用方式和副官宅邸很是相似。

“背山面海,气候温和。海临其南,虽夏日之炎炎,不敌海风之拂拂。”“北枕群山,藉层峦为屏障,不畏朔风之凛冽。”这样的海滨丘陵地貌,带有一种特殊的自然情趣,更易使建筑的审美本能获得释放。青岛南临黄海,西傍胶州湾,老城区范围内便揽括4个海湾,10座小山丘,各丘高度在50~100米,道路蜿蜒,起落却平缓,山海之间十分闲雅。又由于道路走向和城市主导风向一致,夏季的海风可以爬坡而上,半坡和山顶的房屋会比较凉爽,是落宅安居的理想地景。

( 人字形的入口阶梯 )

( 人字形的入口阶梯 )

总督副官住宅择址在汇泉湾上方的鱼山半坡,海水浴场、赛马场和沙滩道都尽收眼底。这片属于德国殖民者规划的欧人居住区,现在是青岛鱼山历史街区的福山支路地段。按照当年的德制青岛规划,该区所有房屋都限高18米,楼房不超过3层,每层4米以上,而且,“建筑面积应占宅地面积十分之六以下”。同时期的大鲍岛华人区,规划标准就降低很多,房屋建筑面积放宽到75%,层高不低于2.7米即可。

将建筑面积控制在宅地面积的十分之六以内,其实意味着对民居建筑的审美和功用提出了一种现代生活方式标准:内院或花园应在建筑中据有重要位置,平面设计必须完备合理。西方民居类型,从维特鲁威《建筑十书》中记载的院落,到后来各种式样的建筑,大都围绕着自由的生活方式而变化其形式。维特鲁威在书中论及民居时提到三种类型,即院子住宅、希腊式住宅和田园式住宅。自近代以来,西方比较倡用田园式住宅:作为房屋结构部分的那种院子几乎不见了,露天的部分就在房屋周围,成为独立式住宅。不论坐落在郊野还是城中,这类独立住宅都普遍更受青睐。位于青岛市中心的总督副官住宅也大抵如此设计,屋前屋后的空地建为花园,将整栋房屋环绕,一派乡村田野气息。现在花园面积已经被过多占用了。

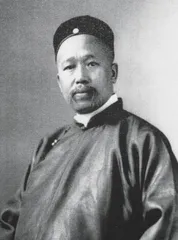

( 康有为 )

( 康有为 )

天游园

“吾今得宅,即德人初得青岛时之旧提督楼。屋虽卑小,而园甚大。望海碧波,仅距百步。今虽租之,然青岛官地,无非租者,可继续租去。管公园者,为我布置林木花卉,日间可迁入。”1923年6月,康有为在《方子节书中》向友人描述初见总督副官住宅的观感。没过几天,前恭亲王溥伟让人送来数件嵌螺钿红木家具,康有为住进去,并很快成为宅子的第二任主人。

( 康有为的书房 )

( 康有为的书房 )

辛亥革命后,大批晚清贵族避居青岛租界,这里成了全国遗老最集中的地区之一。1912年2月,亲王溥伟是第一个在欧人区筑屋的中国人,之后邮传部尚书盛宣怀、兵部尚书吕海寰、两江总督周馥、东三省总督赵尔巽等官员都在青岛买房置地做寓公,形成了华人上层社会,歧视性的德华分区制度慢慢不复存续。1923年康有为来青岛置屋,和晚清以后这个遗老社会的形成不无关系。

康有为其实向来有寻景筑屋的爱好。戊戌变法前,他在广州老家就拥有两处宅邸:一是从曾祖手里继承下来的云衢书屋,另还有自建的花埭别墅。变法失败后流亡海外,现世虽不安稳,也不忘随处构筑自己的桃花源。在瑞典斯德哥尔摩避居期间,他于城郊买下一岛,自筑“北海庐”。到日本后,他在须磨湖边有一处居所,取名“天风海涛楼”,后来又迁居奋豫园。辛亥革命后终可回国了,他定居上海,在大买办盛宣怀位于新闸路的辛家花园租住了8年。参与“张勋复辟”后,康有为被新文化人士看作时代的落伍者,政治上很受冷落。失意中,他经常流露出要找个清凉地方养老的意愿。1920年,他卖掉广州的居所,斥资在上海愚园路买下一块地皮,以一年时间自筑园林巨宅“延香堂”,这是他晚年携家眷日常居住的地方,主楼为一两层中式楼房,临街两翼各是一座西式楼房,仅花园部分就占地10亩,修整得异常精美,樱花、桃花各几百树。此外,他在杭州西湖边的丁家山上还置了占地30余亩的“一天园”,山顶有屋“人天庐”。

娶了6任妻妾,加上子女、帮佣、门生故人和前来投靠的亲友,晚年康有为的宅邸里几乎日日住着几十人靠他供养。传记作者写,康家每4天费米百斤,每月开销2000元以上,每年开销至少数万元,在当时实在是一笔巨款。除了有仰慕者和军阀捐款资助,康有为以鬻卖书法、变卖古董来应付日常生活,有时也需向朋友或银行举债。

即便如此,他还是又看上了青岛的这处美宅。1917年康有为第一次到青岛拜访溥伟,就喜欢这里的山海风景,“红瓦绿树,碧海蓝天”,传播至今的对青岛的诗意赞美就出自他口。1923年6月这次重游青岛,有了择地定居的想法,又正好被青岛督办熊炳奇安排住进了总督副官住宅里。康有为对这个宅子十分倾心,在跟亲朋谈起时,称之为旧提督楼。“园极大,价极少。”康有为写给家人的信中极尽赞语,“青岛此屋之佳,吾生所未有。加之有大学可办,我欲居之。”

他还写了一首《得青岛德旧提督楼赋示曼宣婿及诸孙》,诗中描述居所美景:“裁海为塘山作堤,茂林峻岭树如荠。节楼旧日庄严地,今落吾家可隐栖。”先借住,后租住,最后康有为将它买了下来,并将上海溥仪写给他的“天游园”牌匾移挂到这里。因为觉得青岛天气好过上海,住家又便宜,他感叹“上海无可留恋”,曾动了全家移居青岛的念头。他计划在青岛安家,再开办一所大学,最终办学的愿望落了空,他也就断了搬家的想法。

康有为最后几年并不常居青岛,只是在上海、杭州和青岛之间来来往往。每年避暑时节,他携一众家眷上岛,一楼作会客和卧室,二楼为书房,仍觉得不够用。后来他在园中加盖了一栋两层小楼,其实是将原来的马厩改建成了居所。在德据青岛的16年,马厩是反映城市马车交通的主要佐证,官邸和独立式住宅一般都有这种附加建筑,一般也是两层:一层马厩,二层存放马料。康有为做了这样的改动后,居住空间增加了,但改变了花园空间的格局,花园和建筑的一体性有所减弱。

在青岛,康有为多数时间研习书法,并潜心研究撰写他晚年所专注的“孔子托古改制学说”。韩国近代儒家代表人物李炳宪曾5次来中国向康有为问学,最后一次就是在青岛宅邸。康有为赠他《孔子改制考》一书,并连续数日和他一起讨论孔子创教和托古改制的思想。李炳宪最终信奉了康有为的孔子学说,在韩国近代思想史上确立了作为康有为的正统继承者的位置。

康有为最终在天游园去世。1927年3月18日,在上海做完七十寿宴后不到10天,康有为搭船到了青岛居所。据他次女康同璧后来撰文回忆,她觉得父亲当时所言所行,像是在和上海告别,从此做了长居青岛的打算:他亲自检点书稿,还在园中巡视了一遍,感喟“我与上海缘尽矣”。

住在“天游园”里,康有为日日登楼看海,夜间则观天象。同年3月31日早晨5点,他病逝在这座楼里。关于他的死因,记载为食物中毒,因为在去世前一天,他曾被同乡邀请去了中山路一家粤菜饭馆用餐,席间就腹痛不止,隔天去世。康有为迷信风水,早已为自己择好墓地,死后就葬在他选定的青岛李村。

因为康有为死得突然,坊间也传出这座楼为凶宅的说法,说康有为虽自信懂得风水调理,最终也未能镇住这所宅子。1949年后,这个庭院建筑被塞进多户居民,变成了一座大杂院。1999年,青岛市政府决定修复并开放它为康有为故居博物馆,拨款700万元动迁了里面的住户。但是,当时确定的方案是“拆除重建”,很多专家至今保留不同意见,认为在原建筑结构并没有完全损坏的情况下,“拆除重建”违背了文物建筑保护原真性原则。重建虽尽量遵循原貌,但还是损害了有特色的建筑细部,原建筑材料的历史性也随之消失了。(文 / 曾焱) 游园青岛生活建筑康有为