中国酒的沿绵不绝:谷物与酒曲的变奏

作者:王恺 ( 王赛时 )

( 王赛时 )

远古:寻找中国酒的源头

关于中国酒的溯源,长久以来存在多种猜想与假说。新石器时代是否出现过规模化的酿酒?中国酒的起源,究竟是先酿造谷物酒还是水果酒?这些在史学上都存在着争论。

1979年,山东大汶口晚期墓葬墓17中出土了一套成组的酿酒器具,似乎锁定了中国酿酒历史的起点。

王赛时认为,远古时代黄河、长江流域的农垦环境与先民们以谷物为主的饮食方式决定了中国酿酒的最初类型——以谷物为原料的复式发酵酿酒。而不是果实的单一发酵酿酒,与西方酒类的起源迥然不同。

三联生活周刊:有考古学、人类学的专家在上世纪50年代就根据文献或考古发现推断酿酒的中国起源。专家们根据陶器、粟、储藏粮食的洞穴推断仰韶或者龙山文化时期已有酿酒。但您的观点是,很难准确说出酒是在新石期哪一个阶段发明的,只有大汶口晚期墓葬墓17中出土的一套成组的酿酒器具才有说服力。

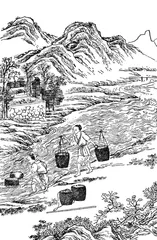

( 《天工开物》记载的酒曲制作。制作酒曲之前将米长时间水浸,然后到河中漂洗 )

( 《天工开物》记载的酒曲制作。制作酒曲之前将米长时间水浸,然后到河中漂洗 )

王赛时:我觉得,从酿酒器具,而不是盛酒器、饮酒器来推断酿酒起源,更有说服力。龙山文化的黑陶杯也可能是饮水或者果汁的,没法证明它是饮酒的。前一段还有外国学者认为,河南贾湖地区裴李岗文化遗存出土的陶器上的附着物是酒的沉淀物,证明中国人在9000年前就开始酿酒,这样的推断太草率了,不能凭借这点附着物去推断酒的起源。

能有充分证据证实的是在大汶口文化山东莒县发现了成套酿酒的器具,包括沥酒漏缸、接酒盆、盛酒盆、盛贮发酵物品的大口尊。尤其关键的是那些沥酒漏缸。

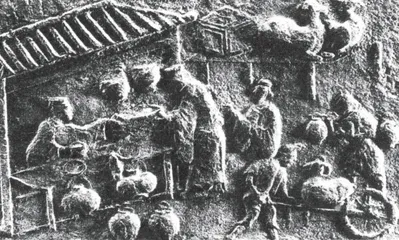

( 东汉时期的酿酒砖雕 )

( 东汉时期的酿酒砖雕 )

三联生活周刊:只有酿酒器具成套化后才能证明吗?比如传说中的杜康酿酒,传说是在空桑树洞里发酵的,存在这种偶然性吗?

王赛时:古文明越往前,器皿的用途越不单一。一个精美的杯可以用来喝水,也可以用来喝果浆,喝兽乳。随着时间推移和经济发展,器皿类型越丰富,分工也越来越细。山西襄汾出土过一个陶斝,时间比大汶口文化更早,制作很精美,很多人认定是酒器,但考古发现,里面盛放的是猪肉,说明是煮东西吃的,有陶灶摆放在一起,应该是烹饪器物。龙山文化也出土了大量的尊、斝,可也不能证明就是酒器啊,一件器物是无法作为酒器来解释的,也很难据此推断酒的起源。大汶口出土的这四组一套的酿造工具,包括大口尊上刻的图案,可以证明这符合最早的谷物酿酒工艺流程。

( 浙江省博物馆展出的西汉凤首铜锺及锺内存酒(摄于2012年) )

( 浙江省博物馆展出的西汉凤首铜锺及锺内存酒(摄于2012年) )

大汶口的考古还发现了谷仓,说明这时期人的生活中已经有了仓储,用来存储剩余粮食在荒年时吃,富裕的人们可以用剩余粮食来酿酒。当粮食不够吃的时候,酿酒似乎是不太可能的事情。

三联生活周刊:酒的出现的先决条件是粮食具有了一定的产量吗?有一种说法,是中国古代先发明了水果酿酒,然后才出现了谷物酿酒。

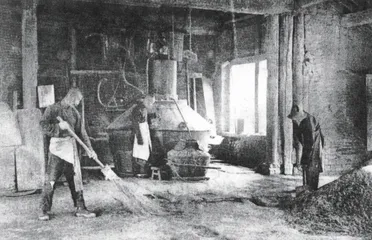

( 晚清时开办在哈尔滨的一家白酒工厂 )

( 晚清时开办在哈尔滨的一家白酒工厂 )

王赛时:因为中国人早在5000年前就已经把主食的结构锁定为谷物,考虑到那个时代有限的生产能力,我以为,只有种植谷物出现剩余,才有条件进行酿酒。

中国古代酿酒的起源应该是谷物发酵。从发酵原理看,酒的酿造可分两类,一类是单发酵酒,属于天然酵母发酵,像含糖果实、蜂蜜、兽乳以及某些植物汁液,能产生天然酵母菌,可以在不加人工酵母的前提下自然发酵成酒。另一类是复式发酵酒,主要以谷物为原料,这类原料先要水解为糖,再使用酒母(我们通常所说的酒曲)才能发酵成酒。我国古代酿酒主要使用谷物为原料,像糖蜜、兽乳和植物汁液等原料在中原地区并不充足,因此我国酿酒的始源应是从谷物发酵开始的。

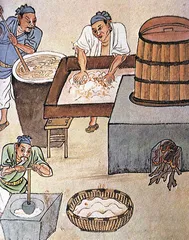

( 明代《制酒工艺图》 )

( 明代《制酒工艺图》 )

我的观点是,使用含糖果实、蜂蜜、兽乳单发酵酿酒,在我国史前时代可能出现过,但不会形成规模,很可能就是偶然性的,也不能、不会形成传承的酿造模式。这主要是因为,我国史前人口大量聚集的黄河、长江流域不出产像葡萄这样的易于酿酒的含糖果实和含糖植物,加上农垦的拓展逐渐压缩了畜牧业空间,兽乳产量有限,难以出现剩余拿来酿酒。所以,人们在酿酒时不会首先关注这些原料。

直到汉唐,我国文献仍然没有指名中原地区曾经原产过单发酵酒,葡萄本身又是外来植物,所以,我认为,在史前时代,我国基本上不出产谷物酿造之外的酒。

( 清《麻姑献寿图》。表现麻姑用灵芝酿酒向王母祝寿的情景

)

( 清《麻姑献寿图》。表现麻姑用灵芝酿酒向王母祝寿的情景

)

三联生活周刊:那么有文献或者实物证明,酒曲是在什么时代发明的?莫非中国的酒曲发明如此之早?

王赛时:应当是有酒就有曲。中国的谷物酒必须用酒曲,因为粮食做酒必须经过酒母发酵来引酒,西方用酵母,中国是用曲,这是中国人在微生物界的一个发明。但是最早的曲样找不到,这种微生物质不可能存留几千年。晋代的江统就说,酒是剩饭自然发酵而成的。发酵过程中产生了一些适合酿酒的微生物,就是霉根菌,才能把粮食糖化,继而酒化,才能产生酒。当人们把这些微生物提炼出来制成酒曲的时候,就可以大规模生产了。

三联生活周刊:酿酒最初出现时,酒所带来的醉的功能是与祭祀、包括巫术有天然的联系吗?

王赛时:酒从诞生就是奢侈品,是非生活必有品,只能给富裕的人享用。尤其是在远古社会,能用来作奢侈品的东西不多,对于中国这样的食谷民族来说,肉类就是最好的,古人就宰杀牛羊供奉祖先,配以最高贵的饮料——酒。所以酒之于社会活动,只有占卜、祭祀、庆典等特定活动中才敢用酒,不是普通人在普通场合就可以饮用的。

因为酒所带来的陶醉后果,也就天然和巫术有了关系,世界上不同的文化都是如此。

先秦:从礼制步入世俗

先秦时期,中国确定了早期米酒酿造的基本模式。从夏到西周,酒的饮用从放纵逐渐被转引入“礼”的境界;随着春秋时期礼制的瓦解,使得酒又进一步世俗化,逐渐成为日常饮品。

三联生活周刊:夏代肯定已经开始酿酒了,当时酿造的谷物和酒曲有记录吗?先秦时代酿酒都是用曲吗?我看到你的说法,当时的曲已经多样化了?

王赛时:夏已经有了充足的酿酒谷物,农业比较稳定了,夏纪年的范围内发现了一些有谷物遗留物的遗址,夏代已经出现了形容酒的两个词语,甘和浊,但是用什么谷物、用什么曲、如何酿造还都不清楚。

商代酿酒用曲已经很精细,一种是曲,一种是蘖。蘖和曲不同,一般来说,曲是由谷物霉变制成酒母,蘖是利用麦芽霉变而成的发酵剂,国外所有的威士忌和啤酒都是用麦芽酿酒。

曲的发酵力强,能使淀粉糖化后充分酒化;蘖的发酵力弱,虽能使淀粉充分糖化,但酒化程度不高,大约还不到1度,相当于今天国外的香槟酒。因此,在先秦时代,人们通常把用曲酿出的酒称“酒”,蘖酿出的酒称为“醴”,直到汉代还为人们日常所饮用。魏晋以后,醴就淡出酒界了,所以,用蘖酿酒的方式并没有传下来。明代宋应星的《天工开物》记载:“古来曲造酒,蘖造醴。后世厌醴味薄,遂至失传,则并蘖法亦忘。”还有大臣为帝王放弃了醴而觉得世风日下。

用曲酿酒的方式自史前时代诞生开始,在中国一直流传到了今天。人们只是在不断改进技术,从而每隔一段时期就将这种谷物酒抬高一个层面,并最终从原始谷酒发展到现在的发酵完美的黄酒。

三联生活周刊:先秦酿酒选用什么粮食?

王赛时:北方以黍米为主,南方以稻米为主。酿酒的谷物产量都比较低,比如糯米比大米产量低,黍米比小米产量低。若是从饮食学上讲,这不合算。但是黍米和糯米出酒率高,所以人们就用黏米来酿。中国先民很早就发现了酿酒谷物与食用谷物的区别了。不过是到了汉代,这种区分已经明确下来,秫,也就是黏米,成为酿酒谷物的代名词。

三联生活周刊:我们能说先秦酿造的低度酒就是现代黄酒的雏形吗?

王赛时:是黄酒的始源,不是雏形。现代黄酒是谷物发酵酒的总称,标准极其高,先秦时代的酒,酿造时短,酒化程度低,酒的质量也低,在观感上与现代黄酒差异很大,还只是一种最基础的酒。从先秦到唐,这种早期的谷物发酵酒可以称作米酒、浊酒或清酒,但不能称之为黄酒。

三联生活周刊:清酒和浊酒主要是指什么?似乎中国古代一直用清和浊来区分酒类,这是什么时代开始的?

王赛时:清酒和浊酒是中国早期米酒酿造的基本模式,先秦称浊酒为“白酒”,到了汉代称称为“浊酒”、“醪”。浊酒的特点酒液稠浊,酒面上往往漂着米滓,酒精度偏低,这种酒成熟快,保存期短,通常不过滤。清酒是酿造时间长,酒度相对较高,液感清澈的酒的通称,酒质优于浊酒。

清酒与浊酒的模式一直延续到宋元时代,最终被高酒质的黄酒所取代。到明清时期,已经很少有人再提清酒与浊酒的区别了。

三联生活周刊:先秦时期,酒的酿造工艺没有大的突破吗?

王赛时:中国酒的酿造技术一直在进步,但是手工业时代的中国,生产力低下决定了许多技术进步缓慢,瞬间出现革命性的升级是不太可能的。有可能几百年只进步了一点点,但在当时的人们看来已经很了不起了。到了周朝,《礼记》中的“六必”已经涉及酿酒过程中的粮食、曲、清洁度、水、酿酒器物和温度控制,对酿酒工艺的把握,已经达到了一定水平。

三联生活周刊:文献中经常提到夏桀和商纣王时代的“酒池肉林”,是不是夏、商时期的酒就已经能够大量生产了?当时的饮用者也开始大批增加了?他们喝什么酒,可以制造“酒池”的夸张场景?

王赛时:司马迁的《史记》和前秦的典章典籍反复提到夏朝灭亡的原因就是饮酒量过大,可以看出夏代上流社会的酒类供应十分充裕,人们把饮酒作为一种高层次的生活享受。

从当时的酿酒工艺来估计,夏代的酒不会超过2度。当时喝酒用石为单位,一石就是120斤,相当于今天的60斤。古书写的也许有些夸张,但是今天我们身边也有能喝40斤啤酒的人,今天的啤酒是3.2度,一般的成年男人,也能喝个20斤。看酒精累积度,说明夏朝的酒喝上那么多,问题也不大。

夏朝1~2度的酒,不喝到一定量是不会醉的。当时的工艺还很低,才会出现酒池。汉朝的酒才3度,夏代2度的酒就已经是极高的水平了。

商朝人的饮酒,十分活跃和铺张。青铜器制造在商代突飞猛进的显著标志就是青铜酒器的大量增多,这些酒器主要用于贵族阶层,可以反映出当时上流社会饮酒的实际现象。此外,青铜器的多样化可以说明当时饮酒活动已有固定规制,从实用器到礼器都是如此。

商朝的醺形态不仅弥漫于特权社会,就连一些中上层平民也沾染了好酒之风。我的研究成果是,商代的酿酒业已经是非常成熟的行业,能够为上层社会乃至中等阶层的平民提供足够的饮用酒。

三联生活周刊:那时民间能饮酒吗?有专家说,当时没有什么平民喝酒的记录。

王赛时:商人对酒由衷地喜好,饮酒形态不仅限于特权社会,一些中上层的平民也好饮酒。商人的墓葬中,普通平民也随葬大量的陶器,包括爵和觥,应该都是酒器。

到了西周这种局面才改变,酒已经被牵引到“礼”和“规”的境界了,整个社会礼节也是以酒为核心来制定的,饮酒和用酒都有一套等级森严的规制。酿酒规模和饮酒生活由此也受到控制,若是中下阶层,即使有钱,也是不被允许喝好酒的。

春秋战国时期的饮酒生活就更放松了,在饮酒方面也表现更加随意。而且这一时期的酿酒业已经推向市场,酒肆开始兴起。由于酿酒业利润较大,当时各国已将酒业视为纳税对象。

周灭亡后,礼仪、等级规制就逐渐淡薄。一般人只要有钱就能买到好酒,饮酒就迅速世俗化了。

三联生活周刊:古代人们认为商是因酒而亡,所以到了西周就有了禁酒令,包括酒诰等。但是为什么各种礼节还是必须用到酒呢?西周人为什么没有彻底放弃饮酒?

王赛时:禁酒令只是国家对人们饮酒这种社会行为在一定范围内的一种规范,控制人们不要像前朝那样饮酒过度。周朝是个等级社会,规定了什么等级的人能喝多少酒,能用几个杯子喝酒,用什么器物,怎么喝都有规范。只是建立一套礼仪规范,并不是让大家禁酒。

三联生活周刊:那时出现了公酿私酿的分类吗?汉时分得特别清晰,国家也通过控制酒的生产来获取高昂的税收。

王赛时:其实官营酿酒一直都有,酒是奢侈品,酿酒可以为当地产生丰厚的利润。官方看到了这种高利润,就采用某种方式垄断。

酿酒工艺很简单,只要掌握了发酵工艺就能酿酒,所以不管官方如何垄断,一直有民间的私酿,历代都如此。汉代开始官营、私营明确化,使后世有了模仿的方式。但是官方酿酒机构又存在很多问题:贪污、以次充好,酒的质量难以维持。所以每到官酿难以维系的时候,朝廷又放开控制,允许私酿,然后征税。

到宋代,还是规定只有酒户可以酿酒,就是给酒户发酿酒的执照,然后收税。政府控制制曲,也就是说百姓酿酒合法,但酿曲是非法的。买曲要到官方去买,因为你买多少曲就能酿多少酒,就抽多少税,这也是一种更为简单的控制财政的手段。历代政府都在不断考虑如何从酒中抽利润而采取不同的政策。

秦汉魏晋:酿酒技术的缓慢发展

到了秦汉阶段,大规模的制曲已经出现,所以中国酒的总产量在迅速增加中,酒彻底成为不分阶层都可以享用的日常用品,不再神秘化和特权化,但是,酒的技术进步还是极为缓慢,根据王赛时的研究,汉朝所造酒的度数,只有3度而已。

三联生活周刊:有一个说法是秦汉时期大规模制曲工艺已经发明了,所以秦汉时期的酒产量又大大地增加了。情况究竟如何?

王赛时:制曲在秦汉形成了专业生产。一部分汉代酿酒者把精力关注在制曲方面,想方设法提高酒曲的发酵能力,以求酿出度数高的酒。也就是说,酿酒者和制曲者分开了,有专门制曲的技术人员了,他们制曲出售。因此汉代已经能把散装麦曲加工成饼状,居延汉简中还记载了酒曲的售价,同一地区的酒曲售价差别很大,可见质量相差也大。

但汉代所造酒曲的发酵能力仍然比较弱,因而,汉代酿酒虽然用曲量大,但酿出的酒度数仍然不高。

三联生活周刊:2003年,西安北郊汉墓挖掘出土了青铜酒盅,里面的原酒都是翠绿色,我在陕西省博物馆看到这一出土文物,专家介绍说是铜锈,但是你的解释是,那就是酒的本来颜色。

王赛时:因为当时酒曲的微生物种群就是绿色的,这是由于人们在培育微生物种群的时候不能保证酒曲的纯净。尽管周代就在强调酿酒的器皿要刷干净,但是古人的消毒技术不成熟,最多不过是反复蒸煮。比如当时医用时,水要煮三开才能洗伤口,那就是当时人们能达到的水平。所以酒曲中的霉菌就决定了酒容易变绿色,绿甚至成为酒的标志。

直到唐宋时期酿成了黄色酒后,还有绿酒残留。随着人们改革制曲工艺,才逐渐把酒曲培育得更纯洁,酒就变成黄色的了。

三联生活周刊:汉代出现了各种香料串香的酒,比如桂酒、椒酒、菊花酒,这类酒是植物直接参与酿造还是今天这样泡制的?

王赛时:这些酒都属配制酒,有的是直接泡制,有的是在制曲过程中就加入草药了。古人为了让酒形成独特风格,在酒曲中加中药,这早在商代就有过记载,一种叫作“鬯”的祭礼用酒,就是在曲中加了香草的酒,也有人说是加郁金香。不过配一种香草还是多种,尚未看到记载。

在酒曲中加中草药是为了增强它的发酵力,同时又能增强芳香度。这种加入药材或香料的配置酒在以后的历朝历代都有发展。至今南方酿米酒,还是用醪混合麸子一起掺到酒曲中,绍兴的黄酒是用辣蓼草参与发酵的,草药增强发酵力,而且还会有独特的香味。还有董酒,也保存了在曲中添加中药的传统。

三联生活周刊:中国的酒和药的缘分好像一直很深,这是自酒发明以来就这样了吗?一直到现在,还有许多地方会用酒泡中药,虽然没有工业化,但在民间特别普及。

王赛时:在研究酒的起源的时候,一直有黄帝作为神医发明酒这样一种说法。用酒泡药这是中国的传统,古人一直在寻求如何将中药的药效发挥到极致,煎药是比较粗糙的方法,还有制成丸、散,其实最好的方法就是用酒浸泡,因为酒的浸化功能最强,能把药的有效成分析取出来。所以,前不久的新闻中,酒中含有塑化剂,通过浸泡,酒把塑料管都腐蚀了。

酒能更好地发挥药效并不奇怪,包括酒本身,其实也是药的一种。

三联生活周刊:您刚才说汉代的酒是3度,是如何估算的?

王赛时:通过当时的酿酒工艺和饮酒量这两点来估算。从工艺上讲,中国酿酒采取的是复式发酵,通过一个酒曲将糖化和酒化这两个过程一并完成,使得糖化在自然过程中就变成了酒化。这种工艺非常难掌握,而在汉代那种生产力条件下,酿酒工艺和制曲工艺极其低劣。汉代有很多酸酒,说明酒精度低,达不到醇酒水准。

还有就是饮酒量,人对乙醇的排泄能力是有一个基本限度的,我们现在普通人喝酒一般是半斤白干,能喝一斤就算是高量。汉文献常记载能饮者,一人能喝一石,那相当于现在的20公斤,似乎能喝这么多的人都被记载下来了,已经到了极限,那按照推断,也就3度左右。还有办法,就是根据现在存的汉代酒来推算,比如西安那种汉代酒,度数是0.14%,距离现在2100年,我们按照每50年,酒精度降低10%来推算,当时也就是4度左右。以此可以来推断古人的酿酒水平不算很高,已经到了他们那时候的极限。

三联生活周刊:魏晋时期酿酒技术是不是又进步了些?当时是靠什么来提高酒的度数呢?

王赛时:从先秦到唐,中国的酿酒技术一直是缓慢发展的过程。提高一度都很不容易,如果说汉代的酒是3度,那么到了魏晋也就是4度到4.5度。

促使酒度提高的主导因素是酿酒者对原料进行了科学甄选。这时期的酿酒界已经开始将食用谷物与酿酒谷物分开使用了。当时北方酿酒者基本上会选用黏性较大、出酒率较高的“黍米”为原料,就是我们今天的制作黄年糕用的大黄米;南方用糯米,当时称之为“秫谷”,并不是今天所指的高粱。陶渊明就是明显的酒徒,他在当县令的时候,下令要多种酿酒谷物,“令吾常醉于酒足矣”,后来是他妻子坚决反对才作罢。专门种植酿酒谷物,已经成为当时人的常识。

其次就是“九酝酒”这种新型酿酒法的出现。这之前,最简单的办法就是把酒曲和粮食煮成半熟晾着,添上水闷。还有就是酿出来把过去的老酒再倒进去一点。九酝酒使用的是连续投料,反复酿造,投料多而出酒少。酒度当然高了不少。

汉代就有了九酝之法,到了汉末,此法被大力推广,东汉末年曹操就曾把这种方法呈给汉献帝,并在酿酒界传播。“九酝”只是一个叫法,十八酝也称为“九酝”,至今南方酿黄酒还是反复投料。

唐代酒的大发展:黄酒、葡萄酒与“烧酒”出现

因为社会的富足,到了唐代,酒成为当时人们的首要饮品,唐代的酒还发明了不同的酿造方法,并且分离出不同的门类,酒质也相对优良。

三联生活周刊:唐代的酿酒有什么特点吗?当时好像酿酒的种类特别多,有绿酒,也有“玉碗盛来琥珀光”的黄色的酒,还有大量的葡萄酒,这种酒是自酿还是从西域进口的?

王赛时:唐代的酒与前代相比有质的飞跃,当时生产的成品酒大致可以分为米酒(谷物发酵酒)、果酒和配制酒三大类型。这主要和唐的强盛有关。你就说葡萄酒,唐时疆域辽阔,有种植葡萄并酿酒的条件了,河东地区成为葡萄酒新的酿造基地,不像以往,葡萄酒基本是外运的。

唐代可以算是中国黄酒的起源时代了。唐朝的人们改革了中国传统酿酒工艺,酿出了琥珀色的酒(虽然绿酒还占据了主要份额,当时人们普遍用竹叶来形容绿酒)。唐诗中经常提到琥珀色的酒,比如李白的“兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光”,还有“北堂珍重琥珀酒”、“春酒杯浓琥珀薄”。这种黄色、琥珀色的酒,属于谷物发酵酒中的优质酒,从色泽外观上已开始向现代黄酒的标准靠拢,标志着中国酿酒开始步入黄酒阶段。不过从味道来说,按照当时人的习常说法,应该很甜,没有充分酒化,和现代黄酒还是有很大距离。

唐朝的酒有各种颜色,因为黄酒能达到6度到8度,比之3度的绿酒,已经是革命性的进步了,所以黄酒为最高等级的酒。其次是绿色酒,然后是“白酒”。所谓白酒,是指浊酒,白色酒,不是今天所说的白酒。

朝廷的酒宴上都是黄酒,那是最高标准了,不过不能过高估计唐朝人的酿酒技术,因为直到宋朝,人们才形容并称赞酒劲、辣,而唐时用语都是甘、醇,说明酒度不高。

三联生活周刊:唐朝时候,酿酒工艺上是如何改革的?

王赛时:提高酒曲的发酵能力。酿酒主要还是靠经验积累,在社会富裕的时候人们才能更关注酿酒工艺,因此,酿酒工艺的提升也是社会进步的表现。所以,唐代不仅继承魏晋时期南方用糯米,北方用黍米的传统,还细分出具体哪种糯米和黍米酿的最好。唐人注意投料比例,会使用槽床来过滤酒;为了防止酒酸,还学会了在里面投石灰,或者持续低温加热,都是唐的发明。

三联生活周刊:曲在唐朝时有变化吗?

王赛时:人们不断培养曲的发酵能力,曲种已经多样化,还加入多种中草药,加强曲的发酵能力,还知道选择什么时间制曲。那时还是以麦曲为主,因为在培育过程中它的发酵率最强,不过唐代还培育出了红曲,发酵能力很强,里面有大量的红曲霉素,传统米酒发展为黄酒有了转化条件。

红曲酿酒是黄酒的一大分支。直到今天,南方很多地方酿酒还是用红曲,比如福建、江浙一些地方。因为它发酵力强,对酒的度数提高很大。加红曲的黄酒颜色更红,赤红色。也有人写诗称之为“真珠红”。

不加红曲的麦曲酿酒就偏琥珀色。不过,唐的绿酒还是很多。当时社会信息的传播不同于今天,流通速度很慢,各地人们按照自己的传统酿造,有些地区的人还不能掌握酿造黄酒的工艺,所以仍在酿绿酒。

三联生活周刊:你刚才提到了“白酒”,也有一种说法,说唐时就发明了蒸馏酒,有专家说那时候“白酒”就是今天的蒸馏酒,唐代时所说的“白酒”与今天所说的白酒是一回事吗?

王赛时:不是。自先秦至民国,“白酒”一词所指的都是指低等的米酒,而不是我们今天称为白酒的蒸馏酒。上世纪50年代之前,人们对蒸馏酒称谓很混乱,土酒、烧酒、老白干,都属于蒸馏酒。为了工业化的规范,那时候起,才统一称之为白酒。

黄酒的称谓也很多,比如黄酒、老酒、米酒、女儿红、花雕酒,统一称为黄酒。水果酒也统一称为红酒,这是新中国成立之后才统一的称谓。

事实上,按照过去古法酿造的“白酒”目前在西安、关中地带还存在,还有就是江南的苏州地区。今天西安的稠酒,白色的,只有3度,苏州的则是冬酿酒,都保留了传统制造工艺。中国古代的酒至今千年不变的,仍在民间保留的,就只有这么一脉。因为它酒度低,入口很舒服,所以在当地,还是有很多人喜欢饮用。

三联生活周刊:我一直以为今天吃的醪糟就是“白酒”,味道和稠酒什么的也类似,那么醪糟和古代的“白酒”区别在哪里?

王赛时:酒曲配方不同,酿造的工艺也不同。“白酒”的工艺更复杂一点,有蒸饭、晾晒的步骤,醪糟几乎煮到半熟就可以。但“白酒”要讲究煮到什么程度,晾到什么程度,什么时候掺曲。醪糟比“白酒”的等级还要低,是一种特别简单的酒精饮料。

三联生活周刊:葡萄酒是唐代出现的吗?我知道汉时已经引种葡萄了,那时候没有酿造出来葡萄酒?

王赛时:汉代就有饮用葡萄酒的记录了,不过汉人饮用的是西域运送的成品酒,路途遥远,所以量很稀少。虽然汉武帝时就引种葡萄作物,但产量作为水果食用尚且不够,更不可能用来酿酒。有个典故叫“斗酒博凉州”,就是说东汉末年孟佗送给宦官几斗葡萄酒博得一个凉州刺史的职位,可见葡萄酒在当时有多珍贵。

中原酿造葡萄酒的最早记载出现于唐太宗时代,太宗开通西域,葡萄酿酒技术传入,内地才开始试酿葡萄酒。其中山西太原酿出的葡萄酒闻名全国。

三联生活周刊:我看你说唐代酿造葡萄酒的方式和西方不太一样,是添加了酒曲的,那么加了酒曲的葡萄酒度数应该更高吧?

王赛时:西方的葡萄酒是自然发酵,不依靠酒曲。唐太宗收高昌,获得了马乳葡萄,然后规模种植,在制造办法上“自损益之”,有了自己的一套体系。这种酿造办法出来的酒,度数也不高。因为只要是发酵酒,无论是中国的黄酒还是西方的葡萄酒都不可能超过20度。达到20度,酵母菌就死亡了,干黄酒才能到达18度。当时中国的酿酒技术还不能酿造出干黄酒,所以葡萄酒度数不会高太多。

今天中国黄酒最高就19度,那时候只会更低。西方的葡萄酒在500年前可能也就6度,也是在漫长的历史中不断摸索才掌握了今天的核心技术。酿酒是需要技术的,酿好酒需要掌握核心技术,并非一般人所能掌握的。

三联生活周刊:唐代时出现了很多节令专饮酒,比如端午节时饮艾酒、菖蒲酒;重阳节时饮用茱萸酒和菊花酒;除夕、元旦饮屠苏酒。这些酒是泡制的还是草药都参与发酵?

王赛时:大部分是泡制的,泡制也是中国酿酒的一个传统,就是“串香法”。有时候也要看香草本身的性质,比如菊花就不能投入曲中发酵,因为会腐烂,对发酵起不到任何作用。桂皮泡制不如研成末放在酒曲里生成的香味更好,所以大部分桂酒就是让桂皮参与酒曲发酵的,也有人为了工艺的简易,就直接把桂皮放在酒中泡制成桂酒。

唐时还流行一种松花酒,松叶、松针都用来泡酒,可能和养生有关。

酿酒专业户通常会泡一部分,用草药加入酒曲生成一部分,来形成多种品格、风味,便于售卖。所以,要根据不同植物的情况来做花果酒,当然也取决于个人喜好,包括工艺的选择。

三联生活周刊:为什么唐代的酒令会兴盛呢?我看你说那时候酒风大盛,佐觞活动也开始增加,这和当时的社会生活有关系?

王赛时:人的闲情逸致需要漫长时间的积累,需要文化达到极盛,人的智慧巧创也达到极盛,对生活水平的要求也逐渐提升,追求物质享受的同时也追求精神享受,因此才会出现酒令。魏晋时代就有酒令,但是在动乱时期,流行范围很窄。唐代喝酒不仅要有酒令,还要有歌舞美女。这种酒文化在唐朝达到顶峰,以后再也没有那么兴盛,社会整体水平达不到了。

三联生活周刊:唐、宋时期皇家似乎都设有自己专门的酿酒机构?这对酒的发展有什么好处?

王赛时:唐朝建立之初,长安城内酒设置了良酝署,有专职酒务的官员负责,为朝廷酿酒。良酝署生产的御酒专供皇族饮用,春暴、秋清、酴醾、桑落、凝露浆、桂花醑都是唐代御用酒的不同品种。御用酒同时也用于皇家宴会喝赏赐大臣,唐朝官员出席皇帝举办的宴会,常常可以喝到这种高品质酒。为此感恩赋诗的人很多,比如“御酒瑶觞落,仙坛竹径深”、“圣酒一沾何以报,唯欣颂德奉时康”。

此外唐代还有地方贡酒,分两种,一种是从当地直接进贡,比如当时成都的剑南酒,也叫“春”酒,名气很大,皇帝就每年下令进贡。还有一种是派当地酒匠到京师皇家酒坊间直接酿造。比如湖北的郢州酒。

北宋定都开封后,在京城中设置光禄寺,负责皇家及国事用酒。光禄寺内酒坊生产的专门供皇帝饮用的酒,叫作“御酒”,其酒坛要用黄绸封盖,所以又叫作“黄封酒”。宋朝皇帝经常将黄封酒赐予臣下,以示嘉奖。苏轼在《杜介送鱼》中就提到赏赐黄封酒:“新年已赐黄封酒,旧志仍分頳尾鱼。”宋室南渡之后,给御用酒起名为“蔷薇露”,仅供皇室饮用。所以供应数量最少,最神秘。

这都和当时皇室的供应制度有关系,本身皇室就在享用上极为精细,在酒上超过一般人也说不上有多奇怪。但是这种供应方式对民间酿酒的促进不大,因为两个系统彼此不兼容。

三联生活周刊:很多人反复提到唐宋时期就已经有蒸馏酒了,包括“烧酒”这个词,确实唐就出现了。我看你的研究里说,蒸馏酒是元朝才从中亚那边传入的,很多专家和您的看法也一致,请介绍一二。这时候的“烧酒”究竟是什么?

王赛时:汉朝中国就有蒸馏器,有人认为这些蒸馏器是用来蒸馏酒的,这是一种误解。中国确实很早已经有蒸馏技术了,但人们并没有把蒸馏技术用到酿酒上,汉朝的蒸馏器是炼丹用的,唐、宋、金时期的蒸馏器是蒸馏花露的。而且汉代的那个蒸馏器皿就像我们今天喝茶用的公道杯那么小,酿出的少量的高度酒够谁喝呢?

唐、宋人使用蒸酒法,或者说火迫法用来给酒加热以便于灭菌防腐,长期存放,是以蒸汽为媒介,采用隔水蒸煮的形式。古代诗文中出现的“蒸酒”指的就是对酒的加热,如“腊瓮蒸醅满满香”。明朝人王鳌在《姑苏志》中对宋代的“蒸酒”有过解释:“宋有木兰堂、洞庭春,今其法不传。……蒸过封泥为煮酒,可以经岁。”有的学者认为宋代的蒸酒就是蒸馏酒,实属误解。宋都没有蒸馏酒,何况唐?

烧酒是把酒加热的技能,与今天的烧酒不是一回事。比如剑南酒的“烧春”,是一种土酒,因为当时受到皇帝青睐,就选为贡酒,但是运到长安城是不可能的,所以必须“烧”,就是低温加热。

三联生活周刊:为什么要加热,是为了让它更稳定吗?

王赛时:南北朝以前,酒类不易存放,经常出现酸败现象,唐代人就学会了给酒进行加热处理来保持酒质的稳定。

唐代给酒加热有高温加热和低温加热两种途径。高温加热就是高温反复煮沸,俗称“煮酒”,但是高温煮酒破坏了米酒的口味。于是唐代人又采取低温加热处理的方法,类似于今天的牛奶行业中用到的巴氏灭菌法,讲究缓慢加热到60摄氏度左右、并且保持一段时间的低温加热,在这种情况下,酒质不变而细菌全灭,便于长时间保存。这种技术中国古代称为“烧酒”法,将经过烧法加热处理的酒为“烧酒”。

宋代人采取了“火迫”法对酒进行加热处理,与唐代的“烧酒”法相仿,比唐代的烧酒法更为老到。宋人将这种火迫酒仍称之为“烧酒”,所以唐宋两代烧酒都是指低温加热处理的酒,并不是今天人们俗称为烧酒的蒸馏酒。

宋元:黄酒的定型和烧酒的问世

我们现在所喝的黄酒,在这段时期完成了历史性飞跃,进入了完美阶段。宋时代,黄酒完成了使命,开始走向成熟,酒风酒俗更加隆重;而元时代,蒸馏酒出现,中国的酒世界更加丰富,且影响到今天的格局。

三联生活周刊:宋代时候,酿酒技术是否有更大提升呢?我看很多书上会记载宋人的酒肆、酒风,似乎这也是个纵酒时代。

王赛时:宋代的发酵酒酒液变清,酒精度增高,所以,宋人酿出的优质酒已经初步完成了从米酒向黄酒的过渡。酿酒技术经历有宋一代360多年的演变,最终使黄酒基本定型,宋末黄酒就成为主流产品了。虽然各地还有绿色酒和白色酒,但已经少之又少了。到元代就几乎看不到绿色酒了,偶然看到一点白色酒。

宋代的酒,随着酒度增高,甜度降低,开始呈现苦味。苦味之后,宋代酿酒再度攀升,于是有了“劲”、“辣”、“辛”、“烈”等词。由于酒精度提高,宋代民间酿造的酒可以存放很长时间。《桂海虞衡志·志酒》说:“老酒,以麦曲酿酒,密封藏之可数年。”

三联生活周刊:宋代黄酒的提升依靠的是什么,酒曲还是谷物的改良?

王赛时:是全套工艺。从造曲、投料、发酵、收酒、上糟,一直到过滤蒸煮。宋人能够制造出效能高、重量轻的优质饼曲。加热工艺有了更加成熟的火迫酒法,当时的酿酒业流行着很多理论方法,伴随有很多相关的书籍问世,比如《酒谱》、《北山酒经》,说明在当时,酿酒技术已经公之于世了。

三联生活周刊:《水浒传》中武松喝的酒是黄酒吗?这个说法也不一,许多人说是米酒,古代文学作品中的人物,喝酒常让人迷惑。

王赛时:我觉得不是黄酒吧,因为在北宋末年,景阳冈属荒僻的乡村地区,酿酒技术不会太高。宋的城市生活发达,酒肆集中在城市里,所以乡村酿酒的酒精度估计也就是4度或者5度,最多是从米酒到黄酒的过渡阶段,甚至就是米酒,所以他才喝了18碗。宋朝酒的度数高低不齐,有3度的酒,也有9度的酒,最高可能到12度。从宋初到宋末,3度的酒逐渐少了,9度、10度的酒越来越多。

三联生活周刊:宋朝市井商业很繁华,酒肆也很多,是不是当时的酒业大发展,才导致酒风很盛?

王赛时:宋朝人们强调和酒有关的活动,相对前朝,形成了前所未有的高涨。春天有“开煮”,是酝酿仪式;中秋有“卖新”,春酿已熟,迎接的是酒的成熟季节,这是宋代独有的大型活动。每逢这两个时辰,人们都会举办庆祝项目,秋季的“卖新”活动声势更为浩大,《东京梦华录》记载:“中秋节前,诸店皆卖新酒,重新结络门面彩楼花头,画竿醉仙锦旆。市人争饮……”南宋时期,临安城的酒肆活动被推向高潮,每逢中秋前后,临安必有游行狂欢。

我们现在所称的黄酒,其实就在这段时期完成了历史性飞跃,进入了完美阶段。

三联生活周刊:黄酒不是在元代定型的?

王赛时:黄酒自唐代出现,经历缓慢的发展,在宋时已经能酿造出完美的黄酒了。最终在元朝,中国发酵酒的酿造基本摆脱了浊酒的困扰,彻底进入了黄酒阶段。这意味着传统米酒的酿造模式有了根本性的改变:酿造时间比较长的酒,都呈现出黄酒或者红色酒的姿态,也是人们喝酒的主要选择。

三联生活周刊:蒸馏酒出现前,人们对酒的标准还是以甜为好?我觉得甘、醇、厚那些词语,是不是都是这时期定型下来的?

王赛时:在很长时段内,我国的发酵酒都始终带有甜味,这是由于在复式发酵过程中,谷物原料充分糖化,但未充分酒化的结果。所以,酿酒技术始终是在糖化与酒化之间的境界,到了明中叶才出现了干黄酒,就是把糖分充分酒化,提高了黄酒的度数。此后喜甜的人仍然喝甜的,喜欢高酒度的就喝干黄酒。宋代描写酒已开始有“辣”、“苦”的描写,说明已经有干黄酒了,但是饮用量还是甜的多。

三联生活周刊:你始终强调,黄酒就是中国最特色的酒,偏甜的黄酒与酒度更高的黄酒,哪一种口味的酒质更好?哪一种更适合中国人的口味?

王赛时:中国黄酒分三大类,干酒、半干酒和甜酒。酒从糖化到酒化的过程,全部酒化就是干酒,一半酒化就是半干,半干是黄酒的最妙境界,这个技术不是一般人能掌握的,欧洲人至今也没全部掌握,只有中国的黄酒酿酒技术能做到,就是在糖化酒化的过程中控制在最佳点,又糖化又有酒,过一点成干酒,差一点成糖水。氨基酸、蛋白质等酒中所有对人体有益的成分都在糖分中保存,而不在干酒中保存,干酒的乙酸乙酯就流失了。咸亨酒店的半干半甜黄酒,是传统黄酒中做得最好的之一,那是充分掌握了黄酒发酵技术的酒。

三联生活周刊:蒸馏酒的出现,使得元代酿酒发生了真正的质变了?当时蒸馏器传入,中国人就迅速把它用于谷物酿酒了吗?我国蒸馏酒的酿造工艺与西方的一样吗?

王赛时:蒸馏酒的引入,提高了中国酿酒的能力,也丰富了酒种,改变了传统酿酒的单一发酵模式,甚至后来国人的饮酒风俗也随着高度酒的普及而全面改变。

最早引入中国的蒸馏酒酿造法,是西方流行的蒸馏葡萄酒,类似于现代的白兰地。蒙古人曾借用这种方法蒸馏奶酒。当时中国葡萄产量低,没有那么多用来酿酒,人们就试着用来蒸馏谷物酒,叫作烧酒,所以是中国人首先发明了谷物烧酒。元人制造蒸馏酒会加入酒曲,这是中国酿酒的惯例,区别于西方的蒸馏酒酿造工艺。这种烧酒就是今天的白酒,而不是唐宋时期所谓的“烧酒”。

三联生活周刊:现代白酒的品质是在元代就定型的吗?

王赛时:刚学会用蒸馏器酿酒不可能酿造得那么好,经过元明清三代,才酿出茅台、五粮液、泸州老窖这些蒸馏酒中的精品。明清两代的烧酒在承接元代工艺的基础之上继续发展,人们发觉黄酒和小曲蒸馏后质量不高,就发明了专门酿蒸馏酒的大曲,并且选用了北方的高粱酿酒,蒸馏出酒的品质好于其他原料所酿,酒度也会增高,所以华北地区多用高粱酿制烧酒,也成为今日中国白酒的主流方式。北方一些地区使用杂粮酿酒,南方多用大麦和糯米,酒的质量都明显不如高粱烧酒。

三联生活周刊:元除了酒的技术基本定型外,还有哪些特点?

王赛时:加于酒的社会限制越来越少,几乎没有,国家只将酒作为税收产品,不再控制酿造和买卖了。

三联生活周刊:好像历朝历代在初期,国家都会采用各种方式控制酒类生产一段时间,有的是政治性的,有的是经济性的。

王赛时:先秦时代是礼仪控制:在周朝时,你没到这个级别就不能喝酒,这与产业无关。汉代之后是产业控制,也就是经济控制。控制酿酒,最晚控制到元代,此后酒只是作为国家的税收产品,不再控制酿造和买卖了。国家经济已经富足了,无需再设立官营作坊来酿酒了,也不需要机械保证供应量了。这是一种社会进步的表现,收税是最简单的办法。清朝康乾年间,朝廷曾为节省粮食多次下过“禁烧锅”,但清朝时的烧酒已与人民生活密切相关,一纸禁令也未能取缔。

三联生活周刊:好像元明两朝烧酒还是边缘化的,当时人们在文章中都嫌烧酒度数太高,有时候还说烧酒有毒,为什么会这样?

王赛时:传统观念与生活方式不容易改变。元朝的国酒以葡萄酒和马奶酒为主。汉人还是喝黄酒。烧酒作为一种新酒,在当时并不是社会的主流。直到清朝初年开始,烧酒才逐渐取代黄酒。

三联生活周刊:元代的葡萄酒是什么样的,还是加曲酿造的吗?这种葡萄酒流行了多长时间?

王赛时:元朝人酿葡萄酒使用了多种工艺。西域葡萄酒的酿制采用的是自然发酵的方法,元代官方采用西方的酿酒方法,搅拌、踩打、自然发酵。这种技术在明代就定型了。民间往往按照传统习惯,使用酒曲发酵工艺,在葡萄浆中加入酒曲,催使其发酵成熟。此外,内地人还采用蒸馏法,提取酒精度更高的蒸馏葡萄酒。

元朝时期,葡萄酒第一次上升为“国饮”,与马奶酒一同被皇室列为国事用酒。元朝的葡萄酒在民间也比较普及了,内地的产量很大,民间百姓多能自酿,大都居民都把葡萄酒当作生活必需品,“银瓮葡萄尽日倾”。

元代饮葡萄酒之风影响到明朝,明朝人也爱喝葡萄酒,当时生产葡萄酒主要分两类:原酿葡萄酒和葡萄蒸馏酒。原酿葡萄酒是使用酒曲发酵,葡萄蒸馏酒采取的是蒸馏工艺。清朝就不喝葡萄酒了,因为清朝满族人不喝葡萄酒,因此元明两朝葡萄酒的高峰到清朝就开始衰落了。现在都没有保留任何遗迹,包括酿造方式也失传了,酒就更不用说了,不过我还挺期待有相关的考古发现的,据说元大都的一些仓库里保存了大量的葡萄佳酿,说不定哪天能重见天日。

三联生活周刊:此后传统酿造葡萄酒的技术就消亡了?张裕葡萄酒是完全西方的酿造方式吗?

王赛时:因为工艺比较复杂,相对投入成本较大,属于中国式老手工工业,随着鸦片战争之后洋酒打开市场,国内的小作坊完全无法与国外的大工业生产相抗衡,据说在山西等地清初还留有一些小作坊,现在是荡然无存了。加上还有一个原因,清初的统治者觉得葡萄酒度数高,甚至毒,所以很少有看到饮用葡萄酒的记录了。张裕葡萄酒是清末引进国外的生产技术重新开始的。

明清:烧酒、黄酒的进与退

明清中国的酒世界继续发展,王赛时觉得,这是中国酒最辉煌的时代,酿酒工艺成熟,酒种类空前繁荣,高质量的名酒成批显现,甚至超越了近代中国。近代中国由于社会动荡不安,酒的生产开始萎缩,品种也空前地少。

三联生活周刊:明朝人的小说还有诗文里面,酒的种类极其丰富。比如《金瓶梅》,一个小县城的财主,西门庆家中永远是酒类繁杂,而且各种酒在各种场合中呈现,小说中的描写能代表当时富裕阶层的饮酒方式吗?

王赛时:随着酒的酿造技术不断发展,明朝出现了更多更好的酒,烧酒、黄酒不说,比如说露酒,是从传统的配制酒开始发展,属于混成酒,当时可以使用蒸馏酒或发酵酒作酒基,勾兑一定量的果汁、糖汁、药材或香料配制而成。传统的串香工艺有了革新,取代了各种花卉酒、节令酒等等,成为最主流的酒之一。

当时有著名的“京华露酒”、“秋露白”、“茵陈酒”、“竹叶青”酒等等。“竹叶青”在明朝成为显示家中财富的标志,西门庆就吹嘘他家的“竹叶青”“峻利”。也是因为酒基变了,黄酒或者烧酒都变厉害了,说是宫廷秘方传出来的,连皇帝都喝“竹叶青”。不过这和山西工匠培植的“竹叶青”不尽相同。山西的“竹叶青”和汾酒有很大关系。

三联生活周刊:烧酒取代黄酒成为主流,是在清代出现的吗?这和统治者为游牧民族入关,喜欢高度酒有关联吗?

王赛时:清康熙以前,中国南方大部分地区都以黄酒为主要酿造产业,烧酒所占的比例要低于黄酒;而在北方,黄酒产量也一直与烧酒产量平分秋色。中国烧酒的总产量超过黄酒,成为中国人的主要饮用酒,是康熙以后的事情。

三联生活周刊:为什么到了明朝,烧酒还没有主流化?是因为烧酒技术还不够成熟吗?为什么那么晚才主流化?

王赛时:烧酒是纯粮固态的蒸馏酒,再差也不至于太差,毕竟没有残留物质,酒精度高,质量稳定,越放越好。不过也正是因为烧酒酒度过高,一开始适应人群太少,所以需要逐渐培育适用人群。中国人接受一种新的酒需要缓慢的时间,生活节奏与生活方式的改变在封建社会是缓慢的,可能几代人都改变不了一个传统。不像今天人们接受新事物这么快。

三联生活周刊:我们知道明清时候,南酒北酒之分已经开始了。南酒北酒具体指什么类型的酒?南酒是在什么时候超过北酒的?南酒以黄酒为主、北酒以烧酒为主吗?

王赛时:并非如此,元朝就有这个说法,明清两代分割比较显著,南北均形成了强大的酿酒群体,并且各具特色,逐渐控制了中国酒类市场的巨大份额。

北酒以京、冀、鲁、豫为主,产品包括黄酒、烧酒、露酒。南酒以江浙为核心,黄酒是主要产品。北酒酿造恪守古法,讲究酒的醇正,因而在很长时期内一直代表中国酿酒的正统,被市场推崇。

但南酒在明清两代一直在上升,在酿造领域拥有密集的群体优势,几乎所有的酿酒单位都采用了当时最先进的工艺,不仅酿造技术不断提升,在产品改良方面也有创新。到清中后期以后,南酒的势头彻底压过了北酒,在北酒体系解体后,南酒的传统模式仍然完整保存下来。

三联生活周刊:北方的黄酒酿造业的没落是从近代开始的吗?这是什么原因造成的?与白酒技术提高,品质更好有关系吗?

王赛时:清康熙以后,北酒中的烧酒产量才开始超过黄酒,社会上的饮酒风俗也开始向烧酒全面倾斜。但直到民国时候,北方黄酒仍有大约40%的市场占有率,白酒占到60%。北方黄酒的迅速没落是在新中国成立以后,没落的原因并不是白酒的质量更优,而是直接的经济原因。

黄酒是中国的国酒,也是中国历史上酿造水平最高的酒。几千年来积累下的发酵技术,达到了发酵酒这个行业的领先水平。上好的黄酒从酿酒技术上讲已经非常高端,至今全世界没有哪个国家能做出超过中国的发酵酒,越南、菲律宾、朝鲜的制酒技术,都是跟中国学的。发酵酒这么好,为什么会被蒸馏酒取代?这需要从经济学的角度来解释。清中期以后社会动荡,尤其是国门打开之后,人们的生活水平不断下降,黄酒酿酒成本高,一样的粮食,酿造白酒更划算,而且白酒度数高,白酒的饮用经济价值更合算。

三联生活周刊:今天白酒依然占据市场主流是不是与新中国成立后推崇白酒有很大关系?

王赛时:白酒的工业化,尤其是1958年山东烟台的液态酿酒法发明之后,我们国家就主推液态化酿酒,是用酿造酒精的方法来酿造白酒。同样100斤粮食,液态法和固态法的出酒率是绝对不一样的,液态法提高了3倍以上,使中国的白酒酿造进入了工业化程度。工业化代表成本更低,所以在粮食紧张的情况下,白酒取代黄酒也是客观需要。

三联生活周刊:传统黄酒在北方基本消失了吗?我们习惯接受北方是白酒的产地了,而北方居民口味也全部高度酒化了。

王赛时:在社会饮酒风气上,北方人很少喝黄酒了。但其实北方黄酒的酿造水平仍然很高,比如山东的即墨老酒、兰陵美酒,都是好黄酒的代表,好酒凤毛麟角了,除了那两家,还有山西平遥的长生源老酒号,都是北方黄酒的代表,与南方的绍兴黄酒相比,差别很大。

现在还是北酒和南酒两个体系。首先是原料不同,北酒原料是大黄米,也叫黍米;南方是糯米。工艺上也有细微不同:北方是把米炒熟了酿,南方是把米煮到半熟再酿。像即墨老酒因为炒,所以带点黑色,焦香。其中所蕴涵的芳香物质、各种优良的乙酯乙酸的含量都非常之高。中国的黄酒技术已经很成熟,而且这个成熟的技术也非常好掌握。

三联生活周刊:中国的白酒和黄酒,都是存放时间越久越好吗?只要酒精度够了就是如此吗?

王赛时:白酒要存高度酒,低度酒随时间的增长,优质成分逐渐减少,若放到3年,有益成分就很少了。50度是界限,50度以上的酒,越放越好,而且是度数越高就越好。这仅限于中国白酒。黄酒主要看它的成分,成分越好,存久了越醇化。一定要选择纯粮固态发酵的好酒。

三联生活周刊:当今时代,中国西南的酒普遍比较好,是地理条件的原因还是与当地的造酒传统有关?

王赛时:地理条件起到了优势作用,与古老的造酒传统无关。微生物种群在中国西南潮湿而炎热的角落最适合生存。中国的海边无好酒,在海洋气候中,微生物种群很难活跃。西南地区有大量的低洼的山谷地,因为空气不易流通,微生物种群活跃,最容易产生好酒。若离开这方圆几十里,就酿不出好酒了。

三联生活周刊:现代酒的品种越来越单一了,比起明清的酒世界,我们现在似乎很贫乏。

王赛时:白酒的品牌多了,但酒的个性少了,过去造酒各家酿造各家的,曲完全不一样,酿造技术也各有特点,但是现在很多地方是相互影响,甚至基酒都互相购买,导致了酒的个性在减弱。加上工业化时代,各种花果配制酒、药酒也只在民间存在,没有品牌化和主流化。不在人们的视野之内了。(文 / 王恺) 变奏葡萄酒现代酿酒技术白酒白酒制造葡萄酒的酿制方法制作葡萄酒的步骤不绝绍兴女儿红黄酒沿绵谷物酒曲中国黄酒葡萄酒酿造工艺葡萄酒历史酒文化