唐宋酒的种类

作者:三联生活周刊 ( 《文会图》局部。宋徽宗赵佶绘 )

( 《文会图》局部。宋徽宗赵佶绘 )

唐宋两代的酒有米酒(谷物发酵酒)、配制酒和果酒三大类。

1.米酒

在唐宋各类酒中,米酒的产量最多,饮用范围也最广泛,这与明清以后中国人大量饮用蒸馏白酒(又称烧酒)的情况迥然不同。唐宋时期,米酒的生产可分官酿、坊酿和家酿三大系统。

官酿酒可分为御用酒和地方官酒。御用酒主要供国事和皇族使用,也常用于赏赐大臣;地方官酒主要供地方公事使用或作为商品酒销售。唐宋两代都设有专门机构负责酿造御用酒,酿酒时足曲足料,不计成本,加之酿酒技术先进,故唐宋御用酒的品质都比较高。唐代地方官酒的生产起伏不定,实力并不雄厚;宋代地方官酒产量很大,在酿酒业中居垄断地位,一直保持着稳定发展的态势。唐代地方官酒品质较低劣,宋代地方官酒的质量较高。北宋张能臣《酒名记》中所记的地方名酒绝大多数属于官酿。

坊酿是指民营酒坊酿酒,所酿酒用于出售。唐宋时期的民营酒坊多集酿酒与售酒于一体,大中城市和交通要道附近是民营酒坊的集中之地。唐代都城长安及其周围的灞陵、虾蟆陵、新丰镇、渭城、冯翊、扶风等处是民营酒坊的高度密集区。东南地区的扬州、金陵(今江苏南京),西南地区的益州(今四川成都)等经济发达的城市,民营酒坊也很多。北宋时,东京开封府(今河南开封)、西京河南府(今河南洛阳)、北京大名府(今河北大名)、南京应天府(今河南商丘)等“四京”所在的中原地区,民营酒坊众多,规模宏大。北宋末年,仅东京开封府就有酒楼正店72户,它们都是民营酒坊。宋室南迁后,民营酒坊在杭州以更大的规模发展起来了。

( 宋 磁州窑“酒色财气”四系壶 )

( 宋 磁州窑“酒色财气”四系壶 )

家酿是指普通百姓或官宦之家自己酿酒,用于自饮或馈送亲友。唐宋时期,家酿的规模一般较小,但极为普遍。由于各个家庭的酿酒技术和经济实力不同,家酿酒可谓千差万别,其中不乏高酝精酿,也难免薄酒淡醨。与唐代不同,宋代文人士大夫积极参与酿酒活动,不少人对此倾注心血,酿造有上乘家酿,如苏轼自酿的蜜酒、真一酒、天门冬酒、万家春酒等。宋代文人也常将自酿的美酒馈赠亲友,馈赠酬答之间,常常诗词唱和。在宋代文人看来,家酿酒出自个人手酝,料真酝足,功力尽注,更值得细品深饮。宋人对家酿酒的总体评价也往往高于普通官酒。

唐宋时期,米酒的酿造一般要经过制曲、投料、发酵、滤酒和加热处理等步骤。就制曲而言,唐人多在农历六七月间造曲,制曲所用的麦粉、米粉可能仍像前代一样进行蒸煮或炒熟。宋代时,人们采用老曲接新曲的先进培曲方法,使夏季制曲的时间有所延长。宋代的制曲原料已明确为生的,除麦曲外,其他原料的酒曲和混合曲的比例有所增加。至迟晚唐时,中国人已经研制出红曲。红曲的发明,为传统米酒升华为黄酒提供了转化条件。唐代已出现了“红曲酒”。褚载《翠旌楼》云:“有兴欲沽红曲酒,无人同上翠旌楼。”不过,用红曲酿酒在唐代还极罕见。宋代时,人们开始大量制造红曲并广泛用于酿酒,盛产大米的江南地区是红曲的主要生产中心。

( 唐 三彩鸂鶒酒卮,西安市东郊韩森寨唐墓出土 )

( 唐 三彩鸂鶒酒卮,西安市东郊韩森寨唐墓出土 )

早在东汉末年,中国人便发明了酿造米酒的连续投料技术(亦称喂饭法)。这种技术将酿酒用的原料分成几批,分批加入发酵,使发酵较为透彻,提高了出酒率。唐代时,酿酒投料的次数较前代有所减少,在三至五次之间,以三次投料居多。宋代时,投料次数基本固定在三次。按照现代酿酒工艺的经验,投料以三次为宜,并非越多越好。可见,宋代的连续投料技术已基本成熟。酿酒的米、水、曲三者比例必须恰当。唐代酿酒,酿米一石,用水七斗至一石,用曲一斗至二斗,用水率为50%~100%,用曲率多在10%以上。宋代酿酒的用水率一般为30%~50%,用曲率多在10%以下,用水率、用曲率的下降反映了宋代酒曲质量的提高和酿酒技术的进步。

汉代以后,中国米酒的酿造已采取复式发酵技术,在酿造过程中一次性完成原料的糖化和酒化。唐人通常把备好的酒料装入瓮中进行发酵,发酵时间从数日至数月不等。发酵完成后,由于酒液中仍然保留大量的微生物,会导致酒液酸变。为了避免酸败,唐人发明了石灰降酸工艺,即在发酵的最后一天,往酒醪中加入适量的石灰。这种石灰降酸工艺被宋人继承。与唐代比,宋代的米酒发酵技术获得了较大的进步,这主要表现在“卧浆”技术的发明与应用上。“卧浆”是用事先调制好的酸浆水调节发酵液的酸度,以保障发酵的安全进行。

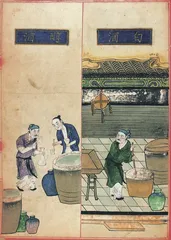

( 明《食物本草》记载的酒:左枸杞酒和桑椹酒,右醇酒和白酒 )

( 明《食物本草》记载的酒:左枸杞酒和桑椹酒,右醇酒和白酒 )

发酵完成后,酒液与酒糟混于一体,必须通过滤酒这一环节,将二者分离,方能得到纯净的酒液。唐人滤酒的方法有二:一是槽床压榨。用槽床压榨取酒,多用于官营酒务或私营酒坊,能够较好地实现酒液与酒糟的分离,这是唐代主要的滤酒方法。二是器具过滤。这是一种简易的过滤方法,多用于家酿,取酒效果不如槽床压榨,过滤后的酒糟中尚含有少量酒液。宋代的滤酒技术同唐代变化不大。

过滤后的酒称为生酒,仍含有较多微生物,会继续发生酵变反应,导致酒液变质。唐代时,人们发明了生酒加热处理技术,以控制酒中微生物的继续反应,使酒液能长期保持稳定,减少了酒类酸败现象。唐人给生酒加热处理有“煮”和“烧”两种方法,煮酒法采用高温沸点灭菌,烧酒法采用低温微火加热。唐人把经过“烧”法加热处理的酒称为“烧酒”,这种“烧酒”并不是后世的蒸馏白酒。宋代时,在煮酒工艺的基础上,又发明了蒸酒法,即将生酒放入器皿中用蒸汽加热的高温灭菌。同时,低温加热的烧酒法形式更多样,出现了新的“火迫酒法”。火迫酒法给酒加热的时间更长,除能达到灭菌的效果外,还能生成更多的乙醇和其他多醇类物质,加速了新酒的“陈化”,使酒的味道更加醇美可口。

按味道不同,中国古代的米酒可分为辛、苦、甘、酸等不同等级。其中辛为最佳,苦次之,甘又次之,酸为最下。辛即辣,说明酒液中酒精的含量较高;甘即甜,说明糖分未能充分酒化,酒精度数较低;苦,尝不到甜味和辣味,说明酒精度数不太低也不太高;酸为酒败的特征,可作醋矣,是为最下。甘甜是唐代米酒的主要口味,唐人言及米酒,多以甘、甜喻其味,同时把酒和饴饧相提并论。由于甜度较高,唐代的米酒往往汁液黏稠。随着酿造技术进步,宋代米酒的酒精含量相对较高些。宋人在评论美酒佳酿时,多以劲、辣、辛、烈等词,以示与甜酒不同。但宋代的米酒也多带有浓重的甜味。在宋代诗词中,甜味酒出现的频率极多。在广大的乡村和偏僻落后地区,人们酿制米酒的技术还极为落后,农村所酿的村酒发酸的情况还经常存在。所以,宋人对村酒的评价及要求甚低,只要不出现酸味就算是好酒了。

唐代以前的米酒多呈绿色,“灯红酒绿”这一成语如实记载了中国古代酒的颜色。酒呈绿色的原因是酿酒时未能保证酒曲的纯净,以致制曲及酿造过程中混入了大量其他微生物,导致酒色变绿。唐代的米酒仍以绿色居多,但已经能够酿造出黄色或琥珀色的米酒。在唐人心目中,琥珀色的酒是最优等的酒。但黄色、琥珀色的酒在唐代基本上还属新生事物,在酒类生产中所占的比例较小。至于用红曲酿造的赤红色酒,更是稀少,基本上还不为普通人所了解,故唐代文献中对赤红色酒的记载和反映都很少。宋代时,绿色酒仍较常见,但黄色酒和琥珀色酒变得较普遍,而黄色和琥珀色正是现代黄酒的基色。“黄酒”一词也开始见之于宋代文献,如《宋会要辑稿·刑法》四之七十三载:“监酒借职崔克明将酸黄酒入己”;真德秀《真文忠公集》卷七《申御史台并户部照会罢黄池镇行铺状》亦有“酸黄酒”的记载。用红曲酿造的赤红色酒取代琥珀色酒成为宋代的宠儿,被人们所钟爱,宋代有不少诗词歌咏这种赤红色酒。宋代米酒存在多种颜色,说明了当时米酒的酿造标准还很不统一,呈现出不平衡状态。从整体上看,宋代米酒的生产仍未跨入黄酒阶段。直到元代以后,浅绿色的米酒才逐渐消失,大多数米酒方呈现黄色或琥珀色,中国古代的传统米酒才真正跨入黄酒阶段。

2.配制酒

配制酒大多以米酒为酒基,加入动植物、药材或香料,采用浸泡、掺兑、蒸煮等方法加工而成。按使用功能的不同,可分为供人们节日饮用的屠苏酒、椒柏酒、菖蒲酒、雄黄酒、菊花酒、茱萸酒等节令酒和用于防病疗疾、滋补养生的药酒两大类。

唐代以前,配制酒主要是各种节令酒。唐代时,由于酿酒业发展和医学的进步,药酒开始异军突起,成为配制酒生产的主要产品。唐人王焘《外台秘要》、孙思邈《千金翼方》中就记载了大量的药酒,如独活酒、牛膝酒、茵芋酒、大金牙酒、马灌酒、芜清酒、蛮夷酒、鲁公酒、附子酒、紫石酒、丹参酒、杜仲酒、菊花酒、麻子酒、地黄酒、天门冬酒、钟乳酒、术酒、枸杞酒、苍耳酒、五加皮酒等。用于养生益寿的松醪酒在唐代尤为流行。松醪酒又称松醪春,使用松脂、松节、松花、松叶为原料,配酿于酒中。凡使用各种松料所酿之酒,均可统称为松醪酒。单独使用松脂、松节、松花、松叶为原料配酿的酒,则可具体命名为松脂酒、松节酒、松花酒、松叶酒。唐人认为,松树是长青植物,其脂节花叶都具有养生的功能,以松料制酒,对人有益。

宋代配制酒的生产仍以各种药酒为大宗,与唐代比,宋代配制酒的制作方法变化不大,以采用浸泡工艺为主。宋代配制酒生产的提高,主要表现在品种较前代有了明显增加。李华瑞《宋代酒的生产与征榷》列举了82种配制酒,其中各种药酒有75种,占配制酒的91.5%。

羊羔酒(又称白羊酒)、狗肉酒等“荤酒”的出现是宋代配制酒生产的一个新现象。宋代以前,中国便出现了用动物原料配制的药酒,如猪膏酒、猪胆苦酒、虎骨酒、蛇酒、乌蛇酒等。不过这些酒只能称之为“药酒”,而不能称之为“荤酒”。因为酿酒所用的动物原料是作为药材加入的,酒酿成后也主要用于防病治病。而宋代新出现的“荤酒”则不同,所加入的肉类基本上不被视为药材,而是作为配料来使用的,所酿酒也主要用于平日饮用。当然,二者之间还是有着十分密切的关系。唐代动物性药酒制作技术的成熟为宋代“荤酒”的制作奠定了坚实基础,也可以说,荤酒是在动物性药酒的启发下开发出来的。

羊羔酒一经问世便受到社会上层人士的广泛欢迎,宋人把羊羔酒当作冬春之季暖身御寒的一种可口饮品。富贵之家更是把在暖屋中饮羊羔酒视为舒适生活。宋代羊羔酒主要流行于北方广大地区,北宋末年东京开封城内的姜宅园子正店所酿造的羊羔酒还是当时的名酒之一。

3.果酒

以各种果品和野生果实为原料,经发酵酿成的各种低度饮料酒,均称为果酒。唐宋时期的果酒主要是葡萄酒。唐代以前,内地很少见到葡萄酒的酿造,人们饮用的葡萄酒多为西域或河西的凉州所贡。

葡萄酒法的内传,明确见于史籍记载是在唐初贞观年间。唐太宗李世民亲自参与了葡萄酒法的改进,酿造出了度数较高的葡萄酒。钱易《南部新书》丙卷载其事称:“太宗破高昌,收马乳蒲桃种于苑,并得酒法,仍自损益之,造酒成绿色,芳香酷烈,味兼醍醐,长安始识其味也。”引文中的高昌位于今天新疆的吐鲁番。除西域和河西走廊外,山西太原一带是唐代内地葡萄酒的生产中心,自中唐以后,当地所产的葡萄酒屡屡见于诗人的吟颂。唐一代,葡萄酒作为一种新兴的酒类受到了人们的普遍欢迎。葡萄酒还是唐代军旅中最受欢迎的美酒,故唐代诗人王翰《凉州词》称:“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。”随着内地葡萄酒生产规模的逐渐扩大,葡萄酒消费不再局限于皇室贵族,内地的社会中上层人士也有机会品尝到这种奇味佳酿了。

宋代时,山西太原一带仍是内地葡萄酒的主产区,唐慎微《重修政和证类备用本草》卷二十二《葡萄》载:“今太原尚作此酒,或寄至都下。”酿造葡萄酒的技术在北方中原地区得到了更为广泛的传播,宋人吴坰《五总志》称:“葡萄酒自古称奇,本朝平河东,其酿法始入中都。”有人说宋代葡萄酒的生产不如唐代,这主要基于歌咏葡萄酒的宋代诗词文句没有唐诗中那么普遍,事实上,歌咏葡萄酒的唐诗中有相当一部分是边塞诗。唐代边防军所饮的葡萄酒,可能得于西域,不一定是内地所产。同时,唐代葡萄酒刚刚从皇宫走向民间,对于大多数普通的唐代文人士大夫而言,饮用葡萄酒尚处于尝鲜阶段,人们往往喜欢对刚刚出现的美好事物进行歌咏赞叹,可以想象很多诗人是在初次品尝到美味的葡萄酒后,才予以赋诗歌咏的。而宋代葡萄酒早已是司空见惯之物,激不起多数文人士大夫的创作热情也是可想而知的。

除葡萄酒外,唐宋时期的果酒还有荔枝酒、椰子酒、黄柑酒、梨酒、蜜酒等。荔枝酒始见于唐代,产于岭南地区,《岭南荔枝谱》卷六引《异史》载:“唐李文孺往昌乐泷,农奴藏荔子于盎中,文孺初不知也。盛夏溽暑,香出盎外,流浆泛艳,因以曲和粳饭投之,三日成酒,芳烈过于椒桂。人多效之,因作荔酒。”蜜酒是宋代影响较大的果酒,据北宋苏轼《蜜酒歌》所记,四川绵竹的道士杨世昌善于酿造蜜酒,杨世昌把蜜酒的酿造方法传授给了他。南宋张邦基《墨庄漫录》卷五和李保《续北山酒经》都记载有蜜酒酿造的方法。(文 / 刘朴兵) 唐宋种类