中国酒具的演化之路:以国博藏品为例

作者:王恺 ( 薄胎黑陶高柄杯。高18.5厘米,口径14.5厘米,足径6.3厘米,1975年山东胶县三里河出土 )

( 薄胎黑陶高柄杯。高18.5厘米,口径14.5厘米,足径6.3厘米,1975年山东胶县三里河出土 )

与故宫博物院不尽相同,中国国家博物馆收藏的酒器,以先秦为大宗。从秦汉到唐宋,也多有珍品,到明清才有所减少,也是因为故宫收藏了这一时代的主流酒器,包括台北“故宫”所收藏的明清酒器,都不如故宫所藏。

结合国家博物馆的收藏,研究者闫志介绍了中国酒器的演化:早期是浓厚的宗教、祭祀的礼器;到春秋开始有了世俗化倾向;魏晋开始的胡化倾向,一直延续到唐末;宋的文人审美使酒器注重其外观和气韵;明清酒器日益走向工艺化,摆脱了宗教影响,彻底成为日常用品。

青铜酒器:酒器与宗教、礼仪

三联生活周刊:新石器时代是不是已经造出酒了?好像有专家反对这种说法,说没有找到过成套的酿酒器具。国博的龙山文化的黑陶蛋壳杯有数件,都非常精美,是否能证明这就是酒器?

闫志:酒的历史和起源尚无明确结论,但是按照我们的推测,新石器时代应该已经能酿造出酒了。国家博物馆所藏的龙山文化的黑陶高柄杯,是带有一定礼仪功能的饮器,不会只用水,或者普通饮料,很可能是用来盛珍贵的得来不易的酒。

( 青铜爵。高13.5厘米,通长14.5厘米,1984年河南偃师二里头出土 )

( 青铜爵。高13.5厘米,通长14.5厘米,1984年河南偃师二里头出土 )

高柄杯是杯身和杯柄套接而成,陶杯经过了精细打磨,最薄只有0.2毫米,被称为蛋壳陶,器表因长时期打磨,里面的云母等物质变成了平行反射,所以会发光,显然是一种高贵的陪葬礼器。这是“典型龙山文化”的陪葬品。

三联生活周刊:先秦时代,也就是夏、商、周,酒器都是青铜为主,有什么显著的不同?夏的酒器爵已经很精美,是不是因为当时喝酒已经成风?到了商,酒器构成了极繁杂的体系,请做一介绍。

( “妇好”青铜鸮尊。高45.9厘米,口长径16.4厘米,足高13.2厘米,盖高13.2厘米,1976年河南安阳殷墟妇好墓出土 )

( “妇好”青铜鸮尊。高45.9厘米,口长径16.4厘米,足高13.2厘米,盖高13.2厘米,1976年河南安阳殷墟妇好墓出土 )

闫志:夏二里头文化的青铜爵,器物的留和尾都很长,属于锡青铜,是早期的青铜制品,器壁很薄,外面也没有什么纹饰,但它的工艺并不简单,是采用多块复合范浇铸而成,属于早期工艺的飞跃,所以现在评价很高。有人将之视为饮酒器,但是最近发现很多爵的底部有烟熏痕迹,所以很可能它是温酒器物,并不是直接的饮用酒器物。

夏到商,祭祀占据了生活的主要部分,非常复杂,而且等级分明,不同的祭祀礼仪中所用的器物也不一样,所以,作为祭祀用品之一的酒和酒器的用法也极其杂,功能各异。不过有一特点,都以盛酒器为主,部分饮酒器有可能是比较简单的陶器,现在很多已经不存在了。

( 青铜偶方彝。高60厘米,口长69.2厘米,口宽17.5厘米,1976年河南安阳殷墟妇好墓出土 )

( 青铜偶方彝。高60厘米,口长69.2厘米,口宽17.5厘米,1976年河南安阳殷墟妇好墓出土 )

祭祀器物中的酒器,有盛酒的,又分几种:有的是放着不动的,有的是供祭祀完饮用的,所以又出现舀酒器物,舀出来放在更小的器物中,不同形制,使用方法都不同,虽然繁杂,可是都能考证出来。

商代的妇好墓中出土了大量青铜酒器,包括著名的偶方彝,仿照当时的宫殿形状制造,盖合上后,上面是屋檐,七个方槽就是屋椽,可以想象在祭祀中盛放酒类,是件多么庄重的器物。同样是妇好墓中出土的青铜鸮尊,盖在头后部,各种纹饰布满器物全身,用两足和下垂的尾部做支撑点,是青铜器物中的精品。还出土了寓意神秘的后母辛青铜觥,器身上有铭文,整个器物形状为一站立四角兽,两足形状为兽类,两足形状为鸟爪,周身遍布纹饰。这几件大型青铜器,一般都被视为功能不同的盛酒器物,著名的四羊方尊可能是储酒器物,后期又出现了盛酒的卣,饮酒的斝,比尊更小的觯等用品。

( 四羊青铜方尊。高58.6厘米,口径44.4厘米,1938年湖南宁乡黄材出土 )

( 四羊青铜方尊。高58.6厘米,口径44.4厘米,1938年湖南宁乡黄材出土 )

先民粮食生产不多,所以酒类生产受到严格限制,一旦过量造酒饮酒,都可能导致国家发生动乱,所以夏和商都传说毁于统治者的“酒池肉林”的生活方式,包括传说中饮用者的人数都是3000人,很可能来源于后世的建构。不过从另一方面说,大规模饮酒,在当时是很失去常态的行为。

三联生活周刊:周取代商,颁布了关于禁酒的若干律令,那么周朝饮酒还兴盛吗?酒器上有什么变化?

( 错金青铜卮。通高8厘米,口长径17.1厘米,短径12.3厘米,1965年山西长治分水岭出土 )

( 错金青铜卮。通高8厘米,口长径17.1厘米,短径12.3厘米,1965年山西长治分水岭出土 )

闫志:西周发布了三诰,告诫遗民,不要沉湎于斯,殷鉴不远。周初也大大削减了酒类生产,有意识地抑制酒,青铜器物多变为食器,比如祭祀用的五种酒中,其中一种玄酒,也就是黑色的酒,应该就是水,另外几种酒度也淡薄。另外,西周是严格的礼仪社会,整个饮酒有严格规定,比如宴会有宴礼,专门的傧相带领入席,先要初献、亚献、三献后再开始喝酒,喝多少有严格规定,防止纵酒过度。但这个阶段是无法长期延续的,社会发展到一定阶段,整个酒系统又开始恢复,祭祀宴会都要大规模饮酒。西周晚期的颂青铜壶也非常大,可见装酒量也大,就像商晚期的四羊方尊体量一样。

国博内藏有西周中期的青铜方彝,“召”青铜卣,上面都有大量的铭文,还有大量花纹,说明这些酒器还是重要礼器,盛放祭祀用酒。当时的祭祀用酒用茅草过滤掉杂质,过滤清再饮用,称为鬯酒。不过一般的酒器还是和商无大区别,都是觥、卣之类,尊应该是最常用的酒器之一,酒这个字,在甲骨文系统中,就是一个人用两手捧着酒尊,献给祖先的画面改造成的。

( 青铜卣及其内壁铭文。高9.5厘米,口径9.6厘米,足径9.7厘米 )

( 青铜卣及其内壁铭文。高9.5厘米,口径9.6厘米,足径9.7厘米 )

三联生活周刊:那时候出现了平民所使用的酒器?先秦的酒是不是纯属于贵族饮用品?

闫志:从夏一直到西周,平民是否能喝到酒,或者喝的什么酒,这些都尚无结论。一般平民墓葬中出土过陶器,但是这种陶器不一定是饮用的酒器。一直到春秋战国时候,酿酒业才被推向市场,酒肆出现了,酿酒和售酒同时进行,但是很可能整体质量不高,孔子就不食“沽酒”。

( “蔡侯申”青铜方壶。高79.8厘米,口长18.5厘米,口宽18.3厘米,1955年安徽寿县蔡侯墓出土 )

( “蔡侯申”青铜方壶。高79.8厘米,口长18.5厘米,口宽18.3厘米,1955年安徽寿县蔡侯墓出土 )

迄今为止,考古发现还没有找到过这时代的酿酒作坊,有可能是比较简陋,没有什么遗迹遗留下来。

青铜酒器的终结

( “栾书”青铜缶。通高40.5厘米,口径16.5厘米,足径17厘米 )

( “栾书”青铜缶。通高40.5厘米,口径16.5厘米,足径17厘米 )

三联生活周刊:青铜酒器是什么时代不再主流化的?它们后来就不作为祭祀用品了吗?

闫志:其实到了春秋时期,早期青铜酒器的庄重肃穆感就减少了,各诸侯国生产的酒器注重赏心悦目。因为政治中心意识淡化了,缺乏了统一的宗庙系统,所以就各自按照各自的喜好去创作了,各诸侯国的钟鸣鼎食之家都各自制造出带愉悦感的青铜器物,而不是早期那种庄重、肃穆的祭祀用品了。

( 陶耳杯。长约11厘米,1951年山东东阿曹植墓出土 )

( 陶耳杯。长约11厘米,1951年山东东阿曹植墓出土 )

比如1955年在安徽寿县蔡侯墓出土的蔡侯申青铜方壶,是当时重大考古发现,此壶是蔡侯的盛酒器物,有盖,盖上是镂空的莲瓣装饰,长颈,颈部是两个大兽耳,颈部和腹部有十字纹和蟠螭纹装饰,因为当时蔡被楚控制,所以其装饰、造型受了楚青铜器的影响,而莲瓣是三晋风格。再如1927年河南洛阳出土的“令狐君嗣子青铜壶”,同时出土两件,另一件在加拿大,该壶壶盖上方也有莲瓣捉手,下面有子口,壶缘和壶身都有花纹和铭文,在东周早期墓葬中,青铜壶基本成对出现,可见青铜壶酒器当时还很珍贵。

此时期的青铜酒器风格都很夸张,所以可能不再是面对祖先灵位所用的,反倒是豪华宴饮时所用的器物。

( 错金银鸟篆文青铜壶。高40.5厘米,1968年河北满城汉墓出土 )

( 错金银鸟篆文青铜壶。高40.5厘米,1968年河北满城汉墓出土 )

三联生活周刊:这时期的青铜酒器普遍风格都是夸张而豪华的吗?

闫志:很多新工艺会用在酒器上。比如山西长治分水岭1965年出土的错金青铜卮,从前也叫舟,呈椭圆杯形,腹长壁两侧有环形耳,通体错金纹饰,是这个时代的饮酒器物。再比如著名的栾书青铜缶,形状与壶类似,小口,圆腹,上面有重要的铭文,全部是用春秋中期前后发明的金银错工艺做上的,相传出土于河南辉县,长期以来学者将之作为春秋时期晋国器物,现在也有学者说为楚器,或者诞生于战国时代,有非常重要的史料价值。是从潘祖荫收藏中辗转到国博的。

( 嵌赤铜狩猎纹青铜壶。高34.9厘米,口径10.9厘米,1951年河北唐山贾各庄出土 )

( 嵌赤铜狩猎纹青铜壶。高34.9厘米,口径10.9厘米,1951年河北唐山贾各庄出土 )

春秋晚期,还开始用赤铜在青铜上镶嵌图案,1951年河北唐山出土的燕国狩猎纹的青铜壶也是酒器,用青铜做出了双重结纽绳索形状的纹路,中间均为人与牛、象的搏斗场面。

迄今发现的东周时候最大最重的酒器,是小国曾国的青铜缶,重达300多公斤,采用了分段铸造再拼合的工艺,是当时能达到的工艺的高峰。顺便说一句,2008年奥运会的时候,击缶的缶形状不对,弄错了。

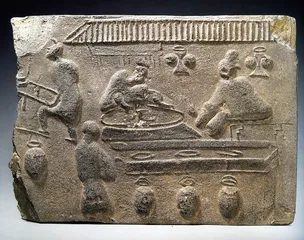

( 酿酒画像砖。高28.4厘米,宽38.3厘米,1954年四川彭县出土 )

( 酿酒画像砖。高28.4厘米,宽38.3厘米,1954年四川彭县出土 )

曾还出土了最早的“冰箱”,一件青铜冰鉴:是由一个方鉴和一个方尊缶组成的青铜套件,缶在鉴内,底部有几个榫和鉴里的钩相连,不会晃动,还配有一把可以到缶底长度的长柄青铜勺,这器物是古人用来冰酒使用的。在尊缶内装酒,与鉴之间的空隙装冰,这样春夏之交就能饮用到冰凉的酒了,这肯定是战国时王公贵族的独特享用。

战国时期,漆器大发展,曾国还出土了漆耳杯,这是饮酒的器具,外黑内朱,边缘为云耳隐藏着中国人天玄地黄的观念。相比青铜的盛酒器,饮酒器比较简单,两者结合,构成了当时复杂的酒器世界。

( 黄釉乐舞图瓷扁壶。高20.5厘米,口径5.1厘米,1971年河南安阳范粹墓出土 )

( 黄釉乐舞图瓷扁壶。高20.5厘米,口径5.1厘米,1971年河南安阳范粹墓出土 )

中原地区的酒器影响到了周围地区,比如广西贺县也出土了青铜兽首尊,酒器有自己的特点。

三联生活周刊:秦汉的青铜酒器开始没落了吗?这时候代表性的酒器是什么?

( 鎏金镶嵌高足青铜杯。高9.8厘米,口径11.2厘米,足径6.8厘米,1970年山西大同南郊出土 )

( 鎏金镶嵌高足青铜杯。高9.8厘米,口径11.2厘米,足径6.8厘米,1970年山西大同南郊出土 )

闫志:到了汉代,青铜器已经很少生产了,漆器、陶器包括瓷器逐渐成为主流用品。背景原因是,秦汉时期的制曲能力增加,汉代的平民百姓一样能够饮酒作乐,所以酒被看作了日常生活物品,青铜那么珍贵的器物就很少使用了。与此同时,铸造技术也大为落后,只有少数珍品出现,与早期青铜器有明显不同了。

西汉有错金银鸟篆文青铜壶,此壶上的鸟篆文为酒颂,说喝酒充闰血肤,延寿缺病,鸟篆用金银双线勾勒,非常精美。还有错金银云纹青铜犀尊,非常写实的犀牛形状,应该是古代生活在中国的苏门犀的形象,犀牛口右侧有一流,可以倒酒,而腹部中空用来存酒。

( 网纹玻璃杯。高6.7厘米,口径10.3厘米,足径4.6厘米,1948年河北景县封氏墓群出土 )

( 网纹玻璃杯。高6.7厘米,口径10.3厘米,足径4.6厘米,1948年河北景县封氏墓群出土 )

汉又发明了自己的酒器系统,比如说储藏酒的瓮、榼等,在汉代,一般都把酒先倒在尊里,再用勺酌于耳杯中饮用,当时尊分成盆形和筩形,后者被称为温酒尊,是放温酒的。温酒是反复多次投料的酒,酿造时间长,酒味也比较酽冽,所以筩形尊一般会放在案上,地位高于普通的盆形尊。

三联生活周刊:早期的酿酒器具没有留存,汉酿酒普遍,开始有一些别的酿酒器物留存下来吗?

( 黑釉鸡首瓷壶。高15.6厘米,盘径7.1厘米,底径10.3厘米,1969年江苏镇江出土 )

( 黑釉鸡首瓷壶。高15.6厘米,盘径7.1厘米,底径10.3厘米,1969年江苏镇江出土 )

闫志:很少留存。国博存有画像砖,有专门表现造酒的,是在四川出土的,反映的是酒肆酿酒和出售的场景,一个妇人正在大脯旁操作,旁边有酒炉,有三个坛子,东汉发明了一种九酝的酿造法,使酿酒度数大为提高,所以有人说“美酒为毒,酒难多饮”。这一时期还发明了滤酒的槽床,使酒的纯净度提高。

酒器中的胡风

( 鹿纹银碗。高4厘米,口径14.7厘米,1963年陕西西安沙坡村出土 )

( 鹿纹银碗。高4厘米,口径14.7厘米,1963年陕西西安沙坡村出土 )

三联生活周刊:魏晋的饮风大盛,尤其文人士大夫阶层饮酒成风,他们带来了酒器的变化吗?

闫志:酒的生产量的变化与酒器有关系,但是一定阶段内,不会带来酒器的大变化。酒的生产量的加大,从秦汉时期就开始了,带来的后果,就是酒的平民化,精美的、礼仪化的酒器逐渐减少。到了魏晋,青铜酒器基本消失,变成了陶器的时代。士大夫阶层和平民一样,都用陶器饮酒。

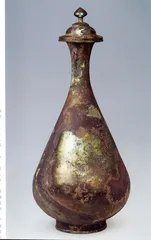

( 银玉壶春瓶。高51.5厘米,口径9.5厘米,腹径23.5厘米,足径12厘米,1955年安徽合肥孔庙旧基元代窖藏出土 )

( 银玉壶春瓶。高51.5厘米,口径9.5厘米,腹径23.5厘米,足径12厘米,1955年安徽合肥孔庙旧基元代窖藏出土 )

魏晋时期,南方的青瓷烧造进入了成熟阶段,无论是选料,施釉还是造型,都有显著进步,当时最常用的盛酒器物,就是鸡首壶,当时这种器物可能叫“婴”。国博所藏的南京东晋墓出土的一件鸡首壶,底部有“婴主姓黄名齐之”的铭文,这件属于中期鸡首壶,肩部塑有两个鸡头,通体施青色釉,壶身变长。另一件东晋黑瓷鸡首壶,盘形注入口,细颈,扁腹,是德清窑的典型代表。鸡首壶一直使用到了唐初,后来退出了历史舞台。

不过简单并不意味着无审美,文人的大量饮酒,也带来了器物的审美变化。从魏晋开始,饮酒被视为雅道,酒具就是雅器,所以青瓷制作工艺的出现,使酒具进一步变雅,鸡首壶慢慢变成了酒注。唐晚期,越窑的酒注越来越多,瓜菱形,流和柄加长,变成轻盈器物。从里面往外倒酒,自然带雅致感。

( 鎏金鹿纹银鸡冠壶。高26.3厘米,口径5.5厘米,底长21.2厘米,1979年内蒙古赤峰出土 )

( 鎏金鹿纹银鸡冠壶。高26.3厘米,口径5.5厘米,底长21.2厘米,1979年内蒙古赤峰出土 )

三联生活周刊:当时的酒杯是什么形状?还有出土的吗?贵族和平民使用的酒杯有什么区别?

闫志:三国两晋南北朝以来,最常见的酒杯就是羽觞,一般为漆器或者青瓷器,也叫耳杯,国博有曹植墓出土的陶耳杯,长圆,两侧有把,那个把就是耳。应该与平民使用的器物区别不大。

不过魏晋以来,随着与外部世界的交往,酒器开始受到域外文化的浓厚影响,不少城市也有外国人居住,这种影响蔓延到器物制造的各个方面,一直持续到了唐朝还是如此,也成为这一时期酒具的典型特征。

比如国博藏的北魏鎏金镶嵌高足青铜杯,是北魏时期输入的西亚或者中亚产品,带有强烈的希腊化风格,也有学者认为是中亚巴克特利亚地区的产品,是古印度贵霜帝国的产品。北魏打通了河西走廊到西域的通道,与西域国家交往非常频繁;

另一只网纹玻璃杯,杯体为淡绿色,腹部三条波纹,每个波纹带有十条波峰,内壁光滑,是模吹制法成型的,学者认为是东罗马帝国黑海北岸地区作品。这件玻璃杯1948年出土于河北封氏墓葬群,他们家族在北魏作为使者出使过张掖,很可能是从北方丝绸之路传入的器物。

这两只杯子,在西域世界,也许是饮用葡萄酒的,杯形较大,进入中国后,因为当时中国制造的酒的度数不高,应该很容易替换为饮用中国酒的用具。北魏《齐民要术》记载了43种酿酒方法,都属于度数不太高的米酒。

当然,这种器物也可能是饮用传入的珍贵葡萄酒的。

三联生活周刊:这些制作方法传入中国没有?当时大规模的酒器是不是还是瓷器陶器为主?

闫志:虽然还是瓷器或者陶器为主,但也受到外来影响。比如1971年河南安阳范粹墓出土的北齐的黄釉乐舞瓷扁壶,两面刻有相同的五个高鼻深目的胡人舞蹈的场景,专家考证,这壶面上描绘的舞蹈就是后来流行于唐的胡腾舞,属中亚的民间舞蹈,应该是十六国时期的瓷器制造者根据传入中原的舞蹈场面制作的。

进入隋唐,社会经济稳定富足,饮酒普遍化,多数酒器越来越简单化、平民化。这种酒器不太会作为陪葬品传世,传下来的都是贵重酒器。这种酒器一大特点,就是金银器物为主。而金银器物上,很多题材都已经胡化,比如1963年陕西沙坡村出土的狩猎纹高足银杯,高足杯是当时的流行酒杯,却不属于中国传统器物,应该渊源于古罗马,然后通过西亚、中亚对中国产生影响。中西方交流的增多,使狩猎图像也大为增加,此只狩猎纹杯,上面有棵顶天立地的大树,显然不是中国传统图案,而有中亚生命树的影子,猎手的服饰却是唐朝的,装饰风格也很有中西交融的特点,比如蔓草纹,就带有波斯纹样的特点。

沙坡村共出土了15件银器,另有一件鹿纹银碗也是酒器,唐朝畅饮求醉为风尚,米酒的冷饮热饮都流行,热饮有时候要添加葱、椒之类,有点类似现代的黄酒加姜,而银碗显然适应各种饮酒方式。这只银碗的碗壁锤打出12个凸凹起伏的瓣状,口沿往下收,内底中心为一只花角立鹿,口沿下刻铭文一句,这种古代技术和西亚、地中海地区的传统器物非常相似,立鹿也不是中国传统的装饰图样,有点类似粟特地区的风格。

这些精美的金属器皿,和早期的青铜器最大区别是,它们都不再是祭祀系统的东西,而是整个从魏晋开始的胡化系统的组成部分,代表着多样化的文化,是很世俗的用品。

宋朝及其之后的文人审美

三联生活周刊:我们都觉得宋酒器很美,比如常见的注子,包括玉壶春瓶也是这一时期常用的酒器,为什么到了宋之后,酒器风格又为之一变呢?

闫志:宋的最大特征,就是恢复了宗庙祭祀,你看许多瓷器就是模仿古代青铜器的器形而生产,充当为祭祀用的礼器。而且此时,科举成为主流,世家的传统基本被打破了,文学之士靠科举进身成为最主要的社会流动方式,而这批文学之士的审美,成为当时社会的主流审美,不仅改变了酒器等日常器物,甚至影响了早先的城市格局。

拿注子来说,虽然五代时候注子已经流行,但是宋生产的注子和温碗还是带有自己的特色。那时候景德镇已经开始生产精美的注子和温碗了,青白釉,仿照金属器皿,国博的这套出土于镇江南宋墓葬,注子盛酒,带盖,鼓腹圆肩,刻上了莲瓣纹,外面的温碗也相应地刻莲瓣纹,里面的注子如莲花花苞,外面的温碗如盛开莲花。也有瓜棱纹的,两个基本都是配套。

再说玉壶春瓶,玉壶春瓶定型于宋,宋的酒肆会出售瓶装酒,很有可能最早时期,古时某种玉壶春酒的酒瓶逐渐流行,到了宋,都用此形做一般的酒瓶了。国博的银玉壶春瓶,是元朝的庐州工匠章仲英制作的,元控制金属,所以底下要刻工匠姓名,这种玉壶春瓶,自宋定型到元发展,到了明清成为陈设用具,不再是酒器了。

三联生活周刊:两宋时期,周边有大量的少数民族政权,他们的器物使用,不影响宋的酒器风格吗?

闫志:辽、西夏、金也有各自特点的手工业产品,但是这些产品还是在当地使用得多,并且能适应当地的饮酒方式。比如国博所藏辽绿釉圆身捏梁式鸡冠壶,提梁有手捏痕迹,很适合挂绳之类,适应挂在马背上。西夏出品的褐釉剔刻花的瓷扁壶,就是仿照皮囊形状,边缘还有堆刺纹,就像皮线缝合。口小腹大,适合装酒不洒出,两边有穿耳,更适合挂在马背驼背之上。

国博有件辽代的鎏金鹿纹银鸡冠壶,形状如马蹬,是契丹民族的特色,受唐朝金银器制作的影响很大,花纹特别精美,应该是王公贵族使用的酒器,和宋的风格区别很大。

三联生活周刊:明清的酒器越来越小巧,最主要原因是不是就因为酒的度数越来越高?

闫志:这是最主要原因,明清酒器中的大型器物已经很少出现,而且,代表性器物也越来越少,反倒是个性化器物增多了。

国博所藏的元之后的酒器不多,故宫保留了大量,但国博也有几件有趣的,一是江千里制造的黑漆罗钿执壶,江千里是扬州漆匠。明时中国漆器大发展,各种新工艺出现,江千里是代表人物,甚至可以与当时的著名画家齐名。他用螺钿镶嵌成了花卉图案,又薄又简单,看似不经意,但是配合漆地非常好,又古雅又朴素,是不可多得的珍品。还有一件复制品,复制的是江苏丹徒的银酒筹,上面刻的全是《论语》的句子,可见当时喝酒还是一件风雅的事情。(文 / 王恺) 青铜演化考古文物酒具为例藏品文化中国三联生活周刊以国博酒文化