苏州记:酒人的乐趣

作者:王恺 ( 苏州的酒人们将喝酒视为寻常事情,就是一种生活习惯。所谈论的事情有书法、就酒的蔬菜,还有泡制杨梅酒的技巧。诗人车前子正是这么一个典型的酒徒 )

( 苏州的酒人们将喝酒视为寻常事情,就是一种生活习惯。所谈论的事情有书法、就酒的蔬菜,还有泡制杨梅酒的技巧。诗人车前子正是这么一个典型的酒徒 )

苏州的酒

平江路现在已经热闹到了不堪的地步,来来往往全是游人。只有耐心发掘,才能找到居住在这里的人们精心养育出来的乐趣,比如饮酒。深夜到苏州,就被诗人车前子和他的酒友邀请到隐藏在巷子里的平江随园,主要的活动,就是喝酒。

平江随园不在主路上,而是从主路过石桥,隐藏在寻常巷陌中。主人是40多岁的苏州男人阿林,本地设计师,他有个外号叫“苏州病人”,大家也习惯叫他“病人”。随园就是他改造的旧民居,本来也就是带院落的普通民宅,“病人”只用了一些小巧的符号,就让整个风格现代了起来:墙头的瓦改成了琉璃瓦,雨天时候,可以看见雨水从晶莹透亮的瓦片上滴下;院里栽种了一棵树,每天可以看着树影在粉墙上的移动,记录着时间的流动;进门的石阶改成了三级,被称呼为“三生石”。他们开玩笑,刚过的石桥叫“奈何桥”,石阶是“三生石”,而屋子里的自己酿造的酒,则是“孟婆汤”。

楼上还是最普通的苏州人家居住,往往晾晒的衣物会滴水到院落里,对“病人”他们夜间喝酒的喧哗也会厉声呵斥,“病人”也不在意,他觉得,苏州就是这样的新旧叠存,这意味着真。

随园提供的全是自己泡制、酿造的各种酒类。一进门,就端上了五杯酒让我品尝,分别是杨梅、青梅、樱桃和山楂酒,还有自酿的黄酒。单看外观,还真难以分清,琥珀、深红或是浅黄,均带有明亮的光泽。不过一尝味道,各种酒立刻就清爽地表达在味觉上:青梅酒带了些酸劲头;樱桃是一味的甜,简直有些憨;山楂则带了些果实本身的芳香。泡制这些酒的曹传赟也是“随园”的人,30岁左右的她告诉我,她是从祖母那里学了泡酒,自己又试验了多次。都以为苏州人只喝黄酒,其实苏州人喝酒的习惯非常多样化,就拿他们泡制的这些酒来说,酒体原料就非常多样:有拿糟烧泡的,这是做完黄酒的糟料再蒸馏而出品的白酒,度数很高,是当地人的家常白酒;有拿洋河大曲泡的,这是江苏产名酒,是苏州人熟悉的白酒;也有拿五粮液泡的。为什么要用不同的酒类?越是名酒泡制的花果酒就越好吗?对我这些急切的疑惑,曹传赟都是微微一笑说:还真不一定,她们自己这几年都也还在试验过程中,将酒、糖和水果按照一定配比放入大玻璃瓶中,最好的果子酒,其实是融合度最高的酒,果香和酒香天衣无缝,中间没有一点点水汽。

( 在平江路的随园里,“苏州病人”(左)和简尼正在玩酒,用十六式酒杯喝酒 )

( 在平江路的随园里,“苏州病人”(左)和简尼正在玩酒,用十六式酒杯喝酒 )

为了达到这点妙处,不仅酒要精选,果实同样要精:拿杨梅来说,苏州东山靠近太湖的搓湾的最好,因为长在岩石畔周围都是花树茶树,几者共同烘托,形成了杨梅酒特殊的香味。相比之下,西山的杨梅她就觉得不好。

车前子说,他倒是觉得东山西山各有佳果。夏天时,西山东山出产两种杨梅,一种名字叫“浪荡子”,尖刺,个头大;另一种是“乌梅”,水分多,圆刺。他泡烧酒,喜欢圆刺,其中奥妙只有会喝酒的人知道,而西山的罗汗寺附近出的圆刺杨梅最好。除了杨梅,青梅也适合入酒中,而且不限酒类。车前子说,有时候,夏天在西山饮用冰啤酒,放一颗青梅进去,同样妙不可言。

( 用简尼创造的十六式酒杯玩酒可以有多种玩法 )

( 用简尼创造的十六式酒杯玩酒可以有多种玩法 )

苏州的青梅,大多来自附近的“香雪海”。香雪海的梅花其实基本就是普通的白梅,苏州的文人告诉我,要论好看,白梅不如绿萼等名种,甚至也不如一般的红梅。可是,苏州人的风雅是要落到实处的,光好看没有用。香雪海的一大出产白梅花落后接出的梅子,青梅直接食用酸涩,可是做各种配料,是无上妙品。

青梅或者直接泡酒,或者做蜜饯、梅子酱;后两者不说,青梅酒的风味和杨梅完全不同,明显有股子爽利的劲头。江苏浙江两省,泡杨梅酒的多,但是青梅酒,也就是苏州流行。曹传赟说,她们总是在斟酌果实和酒的比例,若是想出酒快,那就得多放果实,不过酒味没那么浓郁,所以一般都是陈放一段时间,至少一年,等几者的滋味完全融合。除了这几种酒,她们还自己酿造葡萄酒、黄酒,这两种平常,她们的朋友也都会酿,就看每人的配比和对发酵技术的掌握。她比较独家的技术,是酿猕猴桃酒和茶酒,茶酒是拿泡好的浓郁的碧螺春和白酒混合,陈放数年后,酒中隐藏着淡淡的茶香,非常适合夏天喝。“各种天然植物都可以泡酒,我尝试用苏州的各种香草酿酒,淡绿色的酒特别好看。”现在,就一个小小的平江“随园”,每年要消耗500斤左右的酒,全部是朋友们在晚上杀时间时用掉的。

( 用简尼创造的十六式酒杯玩酒可以有多种玩法 )

( 用简尼创造的十六式酒杯玩酒可以有多种玩法 )

车前子常常是聚会的召集者,他是上世纪80年代成名的诗人,现在半年时间住在苏州,半年时间在北京。显然苏州的生活更让他感到舒适,每日夜间叫大群朋友聚会,这种常规的酒局基本上规模不大:菜很少,也就是些清洁的素菜、丝瓜毛豆之类。别人喝什么酒他不劝,他只掌握自己面前轮番端上来的各种酒:从水果泡制的酒到啤酒再到葡萄酒,也不知道是因为酒精度不高还是酒量大,一直能保持微醺的状态。席间所谈论,基本是苏州本地文化——手里拿着的正在包浆的竹臂搁上的刻工如何,朋友刚买来的玉竹扇的扇柄如何等等,都是话题,酒只是助兴的工具。当然,喝到好酒还是兴高采烈的。

“这杯杨梅酒厚。”一问,是陈了几年的杨梅酒,融合度很好。

( 用简尼创造的十六式酒杯玩酒可以有多种玩法 )

( 用简尼创造的十六式酒杯玩酒可以有多种玩法 )

第二天,在苏州一幢民国年间的西洋老宅里,车前子召集了另一场酒局,同样是各式样花果酒,不过这次换了主人,泡制酒的人也不一样,另具一番风味。主人是画家,在这间西洋建筑高大的一楼,让我见识到了什么是家庭酒库:几百斤青梅和杨梅酒放在大大小小各种容器里,主人用自己非常有特点的朴拙的字一一标明年份和品种。车前子说,每次在北京,一想到自己或者朋友酿造的葡萄酒,泡出来的果子酒,就想放弃一切回苏州,包括动员老婆退休了一定要终老苏州。喝多了,众人就开始胡言乱语,什么都聊,书法和绘画是车前子的最爱,其中他又最爱王羲之和八大山人,笑称“王、八”;一喝多就开始写字,最常写的就是“汉书下酒”。我手里正好有把扇子,顺手就题了这四个字。他有几篇文章,里面收录了一些酒后随写,有些含义不明,可是看着有趣。比如“快吃了藕,口吐莲花,真个谈吐不凡”,再比如“盘来盘去,盘绿影藤,十年不开花,终知个所以然”。

今天来的人尤其热闹,有画家,有年轻时代的朋友,还有一位中医,一位精于相术的老先生,往往是老先生眼睛转到谁那里,车前子就帮着问问,说得准确的时候,往往主动助兴,喝上一大杯。

( 管阿姨在自己的小院里讲述丈夫陆文夫当年喝酒的故事,这在艰苦年代成为一件记忆深刻的事情 )

( 管阿姨在自己的小院里讲述丈夫陆文夫当年喝酒的故事,这在艰苦年代成为一件记忆深刻的事情 )

端在车前子面前的酒,换上了啤酒,因为今晚的青梅和杨梅酒,包括自酿造的葡萄酒已经一一品尝过了。他一般是最后一个离开酒桌的,不过,按照席间的闲聊,以明清标准,现代苏州酒的品种还是不够多。尽管比起附近的区域来,现在苏州的酒品种还算不少,但是根据历史资料记载,苏州明清两代是真正的江苏酒业的“霸主”。清人包世臣在他的著作《安吴四种》中记载,苏州本地无论丰收与否,都有附近省份的人来卖粮食,每年苏州消耗粮食百万石,一半用于酿酒,酿造的是什么酒?当时有一种明清两朝都声名显赫的“三白酒”就出自苏州,就是以白面造曲,用洁白之泉水浸雪白糯稻米所成之酒。除了“三白酒”,糯稻米还酿各种白酒,“秋露白”,“莲花白”;东山出“山酒”;寻常人家做各种黄酒,“福贞”、“元烧”、“状元红”等,这还没算是泡制的各种花果酒。明清两代,苏州的产酒量一直冠于全江苏。

不过,现代的苏州酒仍然是美好的。本来烈性的白酒经过了果实和糖的中和,变得醇厚香甜,可以一直慢饮而不至于大醉,车前子和他的朋友们常常到凌晨四五点钟才散酒局。

( 秋一住在苏州的西洋老宅里,屋中堆满了各种有趣的物件,比如民国的老酒壶,锡制、瓷制都很朴拙 )

( 秋一住在苏州的西洋老宅里,屋中堆满了各种有趣的物件,比如民国的老酒壶,锡制、瓷制都很朴拙 )

十六式饮酒杯

除了这种夜间饮酒,车前子和他的朋友们还发明了各种饮酒游戏。他的朋友简尼是苏州本地的行为艺术家,穿着黑袍子的简尼最喜欢光脚在平江“随园”走来走去,她之所以喜欢这里,一半原因是可以肆意地玩饮酒游戏,另一半原因,是“随园”的光线布局很好。她每天在这里拍照,各个时间段,可以有不同的光影效果。“看得到时间的流逝。”简尼说。

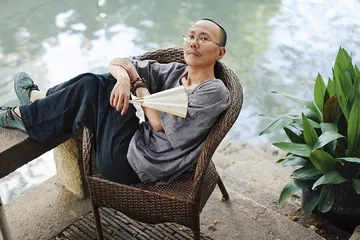

( 车前子每日饮酒会更换不同的地点,他的画家朋友秋一泡制的杨梅酒和青梅酒很对他的胃口 )

( 车前子每日饮酒会更换不同的地点,他的画家朋友秋一泡制的杨梅酒和青梅酒很对他的胃口 )

简尼爱酒,但是不喜欢纵酒,她告诉我,她的丈夫特别纵酒,喝酒之后就胡闹,让她非常有抵触情绪。可是朋友们也喝酒,她的周围是一个酒的小王国,比如“随园”的“病人”。“病人”最近的一次大醉,是端午节在光福那边喝酒,醉后把苏东坡的寒食帖摹了一遍,最后几个字一改,改成了端午帖,说是自己历来写得最好的字。周围有些书法家朋友找他买,他也不肯卖。

简尼就开始思索,酒究竟是个什么东西,为什么会让人上瘾,与此同时,度又在哪里?“我特别好奇,他们是真的喝得得意忘形呢,还是本身就是借酒发泄呢?得意的到底是什么?”

( 叶放家的园林经常举办文人雅集,在他的小园林里喝酒,是高度注重环境营造的 )

( 叶放家的园林经常举办文人雅集,在他的小园林里喝酒,是高度注重环境营造的 )

有一次,一时间灵感来了,从字典里找出16个和酒有关的汉字,烧在特别定制的紫砂杯子上。她不太喜欢瓷的那种光亮,最后选择了紫砂,因为觉得紫砂暗,有厚重感。16个字描绘了从醒到微醺再到酩酊大醉的状态。每杯不大,是依据一般人的酒量而设,最希望的方法是一个人在家里慢慢品,观照自己与酒的状态。

16只普通的酒杯,杯底刻了十六酒式:醒、酷、醊、酹、醇、酙、酌、醍、醐、酣、醺、醉、酩、酊、酕、醄。“有些字的意思我也不清楚,是自己翻字典,喝酒慢慢体会到的。这十六酒式特别有趣的地方在于,每个人喝都有不同的状态,我每次用摄像机记录下不同人的酒态,就是一场场关于酒的行为艺术。”

( 叶放模仿古代文人所用的碧筒杯,用荷叶漏米酒下去,酒里带了清香 )

( 叶放模仿古代文人所用的碧筒杯,用荷叶漏米酒下去,酒里带了清香 )

简尼说,她慢慢觉得,喝酒的不同姿态,不是展览能体现的,只有参与其中的人才能享受乐趣,所以,每次她都动员朋友们依此喝酒,然后记录。有朋友建议,她的思维模式还是单一,这个组合太定式了,是按照自己的思维去组织朋友喝酒,和酒的精神是违背的。这么一说,又启发了简尼,她让大家按照自己的方式去玩,结果朋友们越玩越快乐。有一次国外的朋友来玩,一边喝酒一边看汉字,把衣服都脱光了,闹得警察过来管。“酒的作用真奇妙,有的人反思,有的人得意,有的人丧失自我,有的要杀人,有的会痛苦。对我来说,希望还是大家能在酒里找到自己。”

下面是“病人”近期关于十六酒式的一次完整的记录:

7月12日,平江随园小院。下午4点10分至4点35分。半斤自酿杨梅酒,十六杯倒满,一滴不多。

席地而坐。我依次记录自己对酒的感受。

第一杯;醒。醒着。

第二杯;酷。二杯,开始玩酷。

第三杯;醊。酒,点缀午后的光线。

第四杯;酹。在光线重叠与时间的漏洞里寻酒。

第五杯;醇。感受到了时间的浓度。

第六杯;酙。酙一下时间,权衡一下光影的质量。

第七杯;酌。时间度量时间的质感,量化在水里,酒精是时间的孩子,河边、水,时间的酒。量。床。

第八杯;醍。(连绵七杯下肚,喝“醍”酒之前),思维开始迟疑、顿挫,同时又种种记忆涌现。缺失的句子,在水里。酒水。病句。随园。

第九杯;醐。酒杯的形态是打开(十六式杯杯样式不同),我也打开了。

第十杯;酣。脸非常红了,不是羞怯。风先醉了。脱衣舞娘。

第十一杯;醺。此时。勇敢的心。状态。吉普森。布莱希特,斯坦尼斯拉夫斯基。温暖洋溢。坚持的像。酒在杯中,我在酒里。

第十二杯;醉。无酒不欢。成仙何难。易安。清照。光照。大召。穿。越。

第十三杯;酩。随水而逝。浮名三千。不着相。管我屌事。

第十四杯;酊。之前的酒我已经忘了,不对,是前水。我已喝尽弱水三千。想到老车。

第十五杯;酕。病人从不骂人,只在清醒的时候骂街。

第十六杯;醄。看着一河的酒。语无伦次。好玩。买空调的杨老板来维修,机器有些异常响动。油漆工小黄在一边看着我喝酒。醄,最后一杯,我握住一个句号。

艺术的形态,就是酒的形态。吻合。光无法分离。感觉醉了。纸。十六式,也是十六色。十六式里也有时间的漏洞。随手打开一本诗集,看到一行“酒酣传示”。

我躺在院子里,在随园还没有过这样的视角,全身大面积接触地气。喝醉了夕阳。拿着相机,相机上有两只不安的蚂蚁,再用手机拍下它们的焦虑。少来。稍息。老师,铁锹。种下苗木,坑爹。从句号开始。

酒之道,酒知道。酒色一层一层上来,给你好看。我成了一个醉人。云来,我念书。一支笔,写天画月。写三白。一方天井不见天池。

在简尼看来,每日里这么玩酒,才有酒的乐趣。他们这个朋友圈,几乎人人都玩耍过这十六式,不过想醺酒的人不能用,因为他们太想喝醉,而不是喜欢研究酒的状态,立马就把自己灌倒了。可是众人酒量不一样,有的人能喝32杯,有的人8杯就醉倒。“无关紧要,重要的是明白酒是什么。”可是谁能讲出来酒是什么?太难。简尼的结论是,基本上酒还是个快乐的东西。

车前子说,可以和苏州的老派文人的代表陆文夫先生的遗孀管阿姨聊聊,陆先生喝酒,有一种平淡的酒趣。和他们这群人玩得也不一样。

陆文夫和他的酒友们:贫困时代的饮酒乐趣

管毓柔已经90多岁,独居在带城桥路一带的小巷中,身体还很健康,她回忆起陆文夫先生的点滴,也格外清晰。因为写了《美食家》,人人都觉得陆文夫是苏州美食界的代言人,且精通厨艺。但是管阿姨说:其中的误会太多了,老陆他自己有时候也觉得尴尬,去哪里吃饭,厨师都会紧张:“他懂是懂,但是真不挑剔。老陆他们当年在家喝酒,也就是我随便做几个菜,哪里会有那么讲究。我那时候上班,非常之忙,回家乱七八糟烧烧,他还说蛮好吃的呢。”

老陆的朋友们也都说管阿姨菜烧得好,当时南京、苏州的文人们聚会,最亲近的朋友老陆会招待到家里来。家里经常放的是一瓶江苏本地的洋河,偶尔有茅台和泸州老窖,但是没人把重点放在吃喝上。每次来家里吃饭,都不劝酒,放上一瓶酒,各人喝各人的,谁拿起来就喝,也没有固定话题。看到哪个菜,也就随意吃。“平淡、逍遥得很。和现在吃饭不一样,现在吃饭总归是有什么事情要解决,不像那时候,朋友相聚是因为兴趣相投。”

陆文夫先生写“美食家”,和苏州老派的鸳鸯蝴蝶派作家像周瘦鹃等人是分不开的。年轻时,陆文夫在作协工作,周瘦鹃和一群作协的老朋友每周会凑五块钱去松鹤楼吃饭。周瘦鹃对吃非常专业,什么节令吃什么都很讲究,在餐桌上,他也会和厨师交流,当时陆文夫30岁不到,耳濡目染,听到了很多菜的做法,苏州烹饪老派的讲究,那时候就印在他脑子里。席上必定喝酒,别人喝什么管阿姨不知道,但是老陆,一定是爱喝白酒的。

“他从小就喝白酒。喝习惯了。”陆文夫的老家在江苏泰兴,那里在民国时候算是酒乡。不过起因奇怪,主要原因是那里的农民养猪,农民酿酒,其意在猪而不在酒,因为酒糟是上好的发酵饲料,猪多了取肥,肥多了粮食多,形成了良好的生态循环。听起来不雅,可是确实有意义。

当时的泰兴乡村,基本都有一两个酒坊,这种酒坊每到冬天烫酒,大人们聚集在那里,大模大样地品,孩子则是偷偷地饮小手中的一捧酒,醉倒的情况也时有发生。除了酒坊,很多人家在家里的阴凉处也放有大酒缸,因为家家户户都会酿造这种大米白酒,度数不低,但是醇厚,喝了不上头。管阿姨说:“比我们后来下放喝到的‘大头瘟’酒要好喝多了,那种酒用地瓜酿成的,喝完会头疼好一阵。”她从小生活在泰州,家乡酿造大米白酒的习惯和陆先生的家乡一样。

管阿姨说,那时候家里大缸酒一般存放在阴凉处,放的全是自己家吊出来的米酒。“小孩子经常会去偷喝,陆文夫估计也就是那时候积累下来的酒量。”陆文夫的父亲不赞成也不禁止小孩子喝酒,他觉得喝酒的人没出息,但是陆文夫偷着喝他也不管。有一次陆文夫表姐结婚,闹酒的场面,娘家和婆家都推荐人出来灌倒对方,12岁的陆文夫上去喝了三杯,对手是闹得最厉害的一个酒鬼,之后陆文夫自己酣睡了三小时。不过大家觉得没问题,因为属于文醉,是乡村比较佩服的醉法,因而成为美谈:这个儿子会喝酒。

管阿姨说,陆先生在苏州工作后,上松鹤楼这些残余着豪华气派的地方吃饭是集体生活,自己一般就是去苏州一种河边的酒店。苏州有一种只卖酒不卖菜的小酒店,或者只供应点豆腐干、花生米之类的东西,一般开设在河沿上,这种店供应黄酒居多,烫酒的铁皮筒放在大水缸里加热,木制的缸盖上有很多圆洞,让半斤装的铁皮筒固定在上面,很有市井气息。这种店的缺点是太嘈杂,无论是两人同行还是一人独酌,场面会立刻热闹起来,变成满堂哄。陆先生爱静,有时会选择酱园,酱园的好处就是静,在店堂后面的沿河地段放一张桌子,买了酒之后就在那里清静独酌,没人打扰,一个人在那里独酌可以看窗下的小船咿呀摇过去,下雪天的时候尤其美:路无行人,时近黄昏,用蒙眬醉眼看苍茫的世界。管阿姨说,那是陆先生最喜欢的境界:悠然,简单。

陆先生不幸生活在不安定的年代,1957年遭遇“反右”,用他自己的话说,世界离他而去,小时候学会的喝酒这回是解忧愁,借酒浇愁也浇乏。有两次喝酒的故事,管阿姨还记得,也替陆先生难过:一次是和傅抱石的儿子傅小石下放到江宁锻炼,劳动改造也不能喝酒,好不容易弄到一瓶酒,因为害怕被监管看到,两人于是边走边喝。天色大黑,边喝酒边从劳动的地方往住处赶路,“满来劲的”,一会儿就慢慢喝完了,把空瓶扔到水中了事。还有一段时间,陆先生下放到机床厂做车工,那时要上夜班,经常几天几夜不能睡觉。那时浑身虚脱,最高要求是睡觉,经常觉得地往下沉,后来找到了办法,买一瓶二两五的粮食白酒放在面条里。

“为什么?那还有喝酒的感觉吗?”我问。

因为只有那样,才能不被发觉地喝酒,而且能尽快喝下去。把吃喝混为一体,靠那二两五的外号叫“小炮仗”的白酒混过漫漫长夜,酒能驱除困意,这也是陆先生的发现。

十年“文革”开始,他们全家下放到射阳。从1969年开始一直到1978年,一家人都在那里。大量人员下放这里,无事可做。管阿姨说,开头那年还参加河工劳动,后来就没去田里下过力,管阿姨说她在家里看门,一家人造茅草屋、养鸡养鸭、种菜,没受什么苦,唯一的苦恼是浪费青春,尤其是陆先生这种爱写文章的人。尽管他后来被调往县城文化馆,日子还是过得糊里糊涂。

整个县城反倒生出了喝酒的习性,当地没什么人负责管下放干部,陆先生的文章中回忆,突然间县城涌出大批酒徒,就连平素最正规、最严谨的人都开始在小酒店喝得面红耳赤,扬长过市。他觉得,大家的心态可能都一样,这日子过的,不如买点酒喝,以前喝酒是件不敢于张扬的事情,现在大家相约饮酒为一种豪迈、愉悦的游戏。管阿姨说,当时工资没有取消,拿城里工资在乡下生活,那是快活得很,有钱就可以买东西,当地的农民真是穷,生活费用也低,乡下供销社东西都被买光了。没什么好酒,“大头瘟”有充足供应,偶尔买到一次“双沟”,那就是琼浆玉液。

管阿姨说,最后一次乡下的酩酊大醉,是粉碎“四人帮”之后,陆文夫连喝了一个月,然后重操旧业,决定开始写小说。当时整个镇的所有酒全部喝光,那也是普通中国人在那一周干的事情。

车前子:酒徒风貌

再见车前子又是酒局。这里是他每到苏州的必然居所,隐藏在苏州大学附近的老民居,是朋友开设的书店。一楼所藏全是民国旧书,大堆的西文图书;二楼是画廊,包括他的书房和寓所。朋友对他极其友善,照顾他的饮食起居,夏天傍晚,五点多钟一般是喝茶,到了七八点,静极思酒,开始邀请人来,人多了不行,嫌闹;少了也不行,所以挑选几位有趣的人。例如一位画家,一位泡茶人,一位书法家,还有什么都不会的朋友,但是会闹,也好。有时候喝完酒他也胡闹:有人让他多题写字,可以拿去卖钱,还得题上他的款,他就用稀释的龙胆紫写,几个月后这幅字就会消失,可是刚题上,色彩鲜艳,“像是少女在水库仰泳”。

他非常坦诚:写文章赚钱不多,所以现在写字画画赚钱,给儿子赚学费。字画走的是江南文人的路数,看了几幅,有徐文长的造境感。几位苏州的老朋友和他一起办画展,半年办了十几次,买画的多还是喜欢江南文人气息的买家,也有些老板,买来是等待升值的,所以态度也比较傲慢。有一位一来,就要一次买断,车前子卖画也有文人的脾气,这位藏家就被他请出去了,理由是本处不能刷卡。这是一个和北京“798”的画廊完全不同的世界。

这种画展,很像朋友圈聚会,每次来参加的人都有80个左右,来了要带礼物,最多就是带酒,所以每次画展完就是大喝一顿。半年,这里喝掉了300多斤各种酒,带来的喝不完的酒,就放在一楼的书架上,上面写着每位带酒来的人名字。“有一次有朋友带了一只野生甲鱼,吃完后我们将壳放在书架上,上面写着他的名字,人人看了哈哈大笑。”偶尔也外出喝酒,上次喝酒的场合放在东海的一个小岛的朋友的酒庄里,喝醉了半船人。

这种大喝的酒局,和一般夜间举办的小酒局不同,有好菜配合。到苏州的当晚,车前子让我参加他的酒局,喝苏州本地白酒,配的主菜是藏书羊肉。

“为什么前两天要叫你来吃羊肉?立春后一般不吃羊肉,觉得不可以吃了。本地湖羊肉要夏天吃,比较肥美,它们被养在山上或者水边,味道特别谗人,也就这时候吃,再过两天又吃不成了。前天叫你来吃,主要是这种羊肉烧成羊汤味道特别,就一杯糟烧的杨梅酒,或者别的高度白酒,汗出如泉涌,整个夏天身体立刻就好了许多。”这套食用法是苏州传统,车前子说是习惯,或者是为了酒的芳香可以压抑羊肉的膻味。苏州的“藏书羊肉”出名,有专门的杀羊工具;家家户户都有自己的烧肉秘方。不过按照车前子的规矩,这段时间的羊肉季节已经结束了,只能等冬天再开喝,有他专门会去的小饭店,就烧羊肉喝黄酒。

今天专门换了一大桌家常菜,专门叫朋友的妻子做准备。这位女家厨虽然是烧家常菜,可是准备了几天,无论牛肉、毛豆还是茭白都与众不同。原来,毛豆是专门买的东山土生毛豆,茭白是用虾子酱油烧的,这种精致的家常菜,让车前子想起了自己的姑姑,还有姑奶奶,那时候也烧精致的家常菜:豆芽塞肉,把豆芽划开,然后把肉丝放进去;核桃或者百合的皮,要一一撕开。这么好的菜,什么酒都可以配,车前子先喝自己酿的葡萄酒,然后是啤酒、黄酒,他说家常菜就配这种家常味道的酒好。最后是泡了三年的杨梅酒,酒色陈郁。

在车前子看来,自己这么喝酒还是乱喝。不像家中长辈,喝酒看节气,也有时令。例如夏天喝里面加了沉香子的五加皮,冬至喝冬酿酒,纹丝不乱。他成长的年代,苏州的旧时风貌正在消失,手工酿酒慢慢不见了;各种鲜花泡酒也逐渐消失了,但是还剩下玫瑰酒、杨梅酒,喝酒的风俗还是家家户户流行。苏州的文化形态崇尚平等,男男女女都可以喝酒,就像男男女女都抽烟一样,很多老太太晚上睡觉前都会喝一杯,包括他的祖母。玫瑰酒、木瓜酒,夏天必备的是五加皮,因为可以去湿热;冬天则是淡黄酒,放点姜丝。这是苏州人的老习惯,一年四季只有冬天才喝黄酒。苏州的黄酒是淡黄色的,没有被绍兴酱色的黄酒攻占,属于清淡型,苏州人基本上只喝张家港的“沙洲优黄”。

车前子说他从小就养成了喝酒习惯。家族有喝酒的传统:祖母爱喝玫瑰烧,祖父每天早上起床会喝早酒,一边烫脚一边喝,喝完去上班。解放后苏州古城区的酒坊基本消失,只有观前附近的“元大昌”还在,那是一家自酿自销的老酒坊,随时可以买了酒在那边喝。那里白酒黄酒都有卖,顾客很多是穷人,偶尔有教书先生会在那里吃酒。

车前子说,之所以对那里印象深刻,除了长辈经常带他在那里买酒,还因为老苏州有独特的商业道德:元大昌只卖酒不卖小菜。外面的人会提篮小卖,弄些发芽豆之类,苏州人叫“独脚蟹”,这是民国年间开始的传统,老板觉得大家都要有口饭吃,不要去抢人家饭。当时苏州还有一种“小肉”,穷苦人买了碎肉,炸了之后在路边贩卖。卤菜店绝对不会卖同样的东西,老苏州人自然有自己的商业道德底线。

喝酒也注重酒德。在车前子的记忆中,苏州人喝酒,很少会买外地的酒,包括洋河之类名酒都很少买。喝酒的场合,旧苏州人特别重视不劝酒,不喝醉,都是自己喝而已,稍微揖让一下。“我父亲天天喝酒,一生中只喝醉过两次。”父亲有个朋友在他们家喝多了酒,一年都不好意思上门,因为他认为,喝醉了酒是件特别失礼的事情。

北方人以为苏州人不喝酒。“其实苏州人喝酒厉害着呢,小巷里家家户户喝酒,条件好的,关门关窗喝酒;条件不太好的,会把凳子放在外面,在小巷喝。”

车前子说他从80年代开始写作,当时诗人们流行互相串门,几乎天天都有外地朋友来喝,都是喜欢文艺的朋友们,天天聚集。里面还有昆曲团乐队的一些个朋友,醉了用箫和古琴伴奏。

18岁的时候,车前子说他第一次喝到黄酒。几个朋友一起去绍兴,觉得咸亨的老酒真不好喝,可是也不知道喝了多少,“还是仗着年轻,爱酒能喝酒”。回旅馆的路上,看到路边小店还开着,门板旁边的大缸里,全是黑亮亮的酒,于是又喝了两三碗;这时候酒劲上来了,人也开始乱窜,跑到秋瑾纪念碑那里睡觉。当年的绍兴城里特别安静,有警察巡逻,问他是干吗的。“我说你走,我是秋瑾的孙子。警察听愣了,帮着我在路上拦车。那时候没有出租车,只有自行车,警察拦了一辆自行车说,你帮我把他送到旅馆,这是秋瑾的孙子。他可能真相信了,那时候信息封闭,人也老实。我在脚划的乌篷船上喝酒,船老大告诉我,鲁迅就是坐在船上解放绍兴的,鲁迅酒量很大,喝了两缸黄酒,就解放了绍兴。我告诉他,解放绍兴的时候鲁迅已经逝世了,他还生气,‘你是绍兴人还是我是绍兴人?’”

叶放:老家族饮酒之法

喝酒最后要进入什么境界?还是玩耍的境界。在叶放的回忆里,很巧合,苏州的老家庭,喝酒恰恰是玩的境界。叶放从小就生活在祖居的园林中,而在苏州园林的生活方式中,酒是必不可少的。他告诉我,小时候对酒的最早记忆,不是来自实际的酒,而是来自于那些随处可见的与酒有关的事物。家中有一个落地窗户,上面用纱幔做了隔断,主要是描绘秋天的场景,绘有菊花、螃蟹和酒壶酒杯,并不是太精致,也就是画家随手截取的民间用品,可是特别有意思,主要是家里对应物也有很多:淡赭色的黄酒杯,从酒缸里往外舀酒的弯曲的过渡壶,一套上面画着玫瑰花的粉彩酒具,还有一只竹编套在瓷器上的酒壶。苏州旧家庭除了喝黄酒、白酒还有泡制酒等各种酒类,还包括真正用玫瑰花做出来的花露酒,最重视的是苏州家家户户在冬至那天一定要喝的冬酿酒。那个酒世界,平淡不花哨,但是里面有种种农业社会的丰足趣味。

先说家家都要喝的冬酿酒,叶放说,老苏州其实是个特别重视民俗的社会,从宋代开始,苏州地区就成为全国粮食生产的重要地区之一,导致这里的农业文明极其发达,这也是苏州人重视节气的原因。他家几乎每个节令过得都有个说法。冬至是苏州最重要的节日,“冬至大于年”。因为这天白昼最短,许多人家也会在这天开始绘九九消寒图,每天往图画上添加一朵梅花,画满了,到了99天,春天就到了。

冬至这天酒的主角,一定是冬酿酒。用糯米和酒药提前几天开始酿,度数不高,微黄,有的人家爱加苏州光福产的花酱,那就更黄了,也有桂花的香味,其实就是甜酒酿的升级版。酒不复杂,酒厂也生产,不过每家也有秘方。叶放说,他家的老厨师不知道有什么本事,能把比较浑浊的冬酿做得比较清澈透明,而且度数也很高。外婆于是很得意,常会把这种私房酒拿出去送给亲友,大家的赞扬也就是外婆最受用的时刻。

每年的冬至聚会,孩子们也印象深刻,因为这一天,孩子可以公开喝酒。喝酒前,得先敬祖宗和神明,祖宗的牌位前面,是三牲五果,包括点烛焚香和摆酒;喝酒也是长辈先抿上一口,谁先动杯子,长辈的筷子就打下来了。

叶放说,最后一次喝到家厨酿的酒,是60年代,革命风气渐显,老厨师年岁也高了,执意要退休,于是家里请老厨师烧了菜宴请客人,也算送别。当时还有昆曲演员来家里唱戏的,叶放记得,他们几个小孩子喝了酒,睡得迷糊着半夜起来上厕所,透过门缝,听到觥筹交错声,看到了光影迷离,心中有一种说不出的感觉。那是他最后一次喝家厨酿的酒,母亲和外婆只从大厨那里学会了一些菜,没学会酿酒。

外婆是个喜欢喝酒的老太太,叶放还记得,外婆专门叫家里的老佣人晒缸,准备酿酒。当时家里常喝的还有一种玫瑰花酒,用带露水的玫瑰和糖腌渍,然后泡在白酒里,玫瑰是苏州本地的玫瑰,花形不大,却又红又香。放一段时间,本来高度的白酒也就便于入口了。除此之外,外婆还很喜欢山塘街上一个酒家酿造的花露酒,用玫瑰花、茉莉花酿造的酒。这种酒肯定是夏天喝的,说是特别解暑热。叶放说自己也没怎么喝过,一直不太明白:酒精本来不是发热的?怎么解暑?后来有一次去法国,在一个海边小城的画廊老板家看画,天气特别热,老板拿上来一瓶紫色的玫瑰花酿酒,说是特别解暑。一喝之后,汗都出来了,浑身的毛孔被海风一吹,特别舒展,这是他印象深刻的解暑的酒,顿时想起外婆的故事。

除此还有碧筒杯可以解暑。古书上这种繁琐的玩意儿,说来也很简单,夏季荷叶茂盛时用荷梗当吸管饮酒。现在家中宴请客人的时候,叶放还会延续外婆的办法,把梗上的绒毛洗干净,选择上好的米酒和家酿葡萄酒,这样的饮酒别具情趣。

旧式家庭的饮酒,不仅重视时令和场合,还有种种别样乐趣。叶放记得,家里有两件和酒有关的东西,一套酒筹,也就是普通的竹子的,可是一看有了年纪,被摸得很光滑,上面写了各种古诗词,还有曲子,每句话都代表要喝几杯。和《红楼梦》里描述的场景很相似。比如谁抽到“红杏一枝出墙来”,离他最近的女生就要喝一杯;他听外婆说,旧时酒筹是件寻常物事,很多人家都有。官宦人家,上面写的都是吉祥话;殷实的农家写的是气象俚语。逢到喜庆场合,都拿出来助兴。后来因为父亲把这酒筹上缴了出去,家里就再没有这种玩意儿了。

还有一本旧版的《酒经》,宋人朱肱的著作,家中晒书时候会拿出来,里面搜集了宋前诸代的酿酒理论和方法,包括宋代十几种曲的配方和制造办法,可是后来也被上缴了,直到多年后叶放才买到翻刻的版本。

(文 / 王恺) 绍兴黄酒酿酒技术葡萄酒杨梅酒陆文夫车前子白酒苏州叶放酒人乐趣酒文化