墨索里尼的藏书票 ——与命运合作

作者:三联生活周刊 ( 墨索里尼 )

( 墨索里尼 )

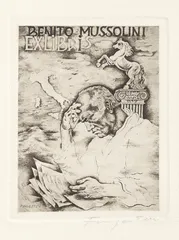

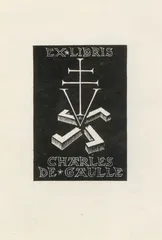

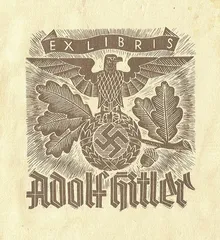

20世纪30年代,战火的硝烟掩盖不住藏书票在世纪更迭初始的“流行趋势”。超级大国的元首纷纷拥有了自己的私用书票。作为“二战”时期盟国的首领,美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔、法国总统戴高乐的藏书票成为象征正义一方的传世画面。相反,轴心国的两大党魁——希特勒和墨索里尼的藏书票被映衬得与“正义元素”格格不入。在芬格斯坦为众多名人名士设计的藏书票中,这枚为墨索里尼制作的书票颇受争议,引人浮想联翩。

与之前介绍的芬格斯坦为罗斯福制作的书票比,墨索里尼的票子没有了罗斯福票面中丰富的元素、宏大的人文主题,丢掉了浪漫的田园风光、天堂般的祥和意境,占据画面主要位置的仅是唯我独尊的元首形象。墨索里尼身后矗立的罗马石柱上高耸着一匹奔马,应是从首都市政广场上窃来的坐骑,跃跃欲试等着新主人来驾驭。背景中意国的版图如女子的长筒靴卧于海中,天空乌云翻涌,水鸟戏谑着浪花,暴风雨即将来临。墨索里尼手扶额头边阅读文件边苦思冥想,谁人知晓他脑子里正在酝酿着何等“远大计划”?这幅画面仿佛在不断地重复着他的一句格言:“你们可以赶我出去,可赶不走我的思想。”

上世纪30年代,芬格斯坦与墨索里尼的人生轨迹随着各自的人生抉择发生了重大改变。1936年,逃亡的大潮将芬格斯坦带到了意大利。用“逃亡”来形容犹太人在30年代从德国、东欧举家迁移到意大利的情形并不为过。美国历史学家费尔斯蒂娜(Mary Felstiner)的一份名为《1933~1945意大利的大迁徙》报告中,“米歇尔·芬格斯坦”的名字赫然出现在其中,他与数千名从德国、波兰、奥地利等国逃亡到意大利的犹太人一起成为那“犹太天堂”的暂住居民。当时,意大利是欧陆少有的允许犹太人入境的国家之一。意大利法西斯政权对待犹太人的政策在很长一段时间与德国有本质的区别。自19世纪末的意大利“复兴运动”起,犹太人即享有与普通公民应有的各种平等权利,犹太人在意大利社会的地位随之提高。异族、异教之间的频繁通婚使得犹太文化渗透于意大利各处,多种文化、种族、信仰在同化中交融交错。1930年,一项保护犹太群体合法享受公民权利的法律通过。随即,位于首都罗马的犹太社区联盟成立,此联盟主要帮助那些在他国受到迫害的犹太人来到意大利重新开始生活。直至30年代中期,生活在意大利的犹太人几乎未曾受太多来自异族的歧视或不公的待遇。墨索里尼当然不能无视犹太族群在意大利社会中的影响。他处心积虑、想方设法地向犹太人推行自己的激进理念并开始发展自己的拥护者。很快,他获得了约4万犹太民众的支持。意大利的犹太人被墨索里尼的法西斯政权洗脑后竟然加入了反动的队伍,他们中的很多人参与了1922年10月28日由墨索里尼号召的“进军罗马”的万人“夺权”行动,此事件直接导致意大利民主政府的垮台,取而代之的便是墨索里尼领导的法西斯独裁政权。在一段时期里,意大利犹太人在新任政府内阁占据着多个重要职位。

1933年后,任何外国人甚至是无国籍人士在进入意大利境内时均不需要签证。根据费尔斯蒂娜报告中的统计:从1933年初至1934年10月间,共约有1129名来自德国和波兰的犹太难民进入意大利,两年后这个数字攀升到了5925人;1936年5月有近1481名德国犹太难民入境。他们中37.5%的人选择在米兰安家,其余的分布在意大利的其他几个城市:罗马、佛罗伦萨、巴尔扎诺等。这份报告里的数字和时间同现有关于芬格斯坦的资料内容是吻合的,足以证明芬格斯坦确实在1936年随着1000多名德国犹太难民来到意大利并在米兰开始了新的生活。

1933年,德国宣传部部长戈培尔建立了“帝国文化协会”(Reichskultur-kammer),所有艺术家若想继续在德国发展自己的事业必须效忠并团结在“帝国的领导下”,帝国会赋予“听话的人”一个“统一的方向”。那些不愿加入“协会”的犹太艺术家只得背井离乡,意大利一度亦成了艺术家再次聚首的摇篮。对于芬格斯坦,柏林是他的艺术人生的起始点,米兰则是他生命最后的落脚处。在米兰,犹太艺术家可以不受约束地举办公开的画展,这使得芬格斯坦在艺术生涯的尾声仍可释放最大的潜能。与他一同逃亡的犹太艺术家中不乏绘画界的名家:德国抽象派画家阿道夫·弗莱希曼(Adolf Fleischmann,1892~1968),德国现代绘画运动的先锋、马蒂斯的学生鲁道夫·莱维(Rudolf Levy,1875~1944),德国超现实主义画家弗莱克斯·努斯鲍姆(Felix Nussbaum,1904~1944)。但有的人最终仍未能逃过那场浩劫:莱维和努斯鲍姆先后惨死在意大利的卡皮集中营和波兰的奥斯维辛集中营。费尔斯蒂娜将芬格斯坦作为逃亡到米兰的德国犹太画家的代表写入了报告:“一位似乎被人遗忘,而富有冷峻幽默的表现主义版画家。来到意大利后,他在米兰生活了几年,不久被捕囚禁在卡拉布里亚的费拉蒙蒂-塔斯亚俘虏集中营。1943年在盟军解放集中营时被炮火炸伤,抢救无效去世。”更准确地说,芬格斯坦是在1940年10月被逮捕并被关押在特拉莫省的特伦托俘虏集中营,1941年11月13日,他才被转移到了费拉蒙蒂-塔斯亚。

( 墨索里尼的藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1938年) )

( 墨索里尼的藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1938年) )

事实是,作为希特勒的导师,墨索里尼被希特勒的“越权”行为搞得毫无颜面。希特勒甚至不听墨索里尼的劝告,私下指令暗杀了奥地利总统陶尔菲斯,此举令墨索里尼大为光火。事实证明,墨索里尼已不能左右这个“疯狂分子”。1938年,墨索里尼迫于来自希特勒的压力,以所谓的“响应希特勒的理由”通过了反犹太宪法。这条法律颁布后,芬格斯坦在意大利的前景越发暗淡。此枚藏书票的制作年代同为1938年,不难想象,在这一敏感时期为法西斯主义的创始者制作藏书票的诸多含义是溢于言表的。虽然,方寸书票换不来免受牢狱之苦,但在芬格斯坦被捕后的种种迹象表明,他在集中营的生活条件比普通的犹太人略显“优越”。

半个世纪后,费拉蒙蒂-塔斯亚集中营的幸存者阿尔卡雷(Albert Alcalay,1917~2008)在接受美国波士顿当地报纸采访时无意间提到了那位“被人遗忘的画家”。50年前的阿尔卡雷只是个毛头小伙子,他在集中营花名册上捕捉到了“米歇尔·芬格斯坦”的名字。除了阿尔卡雷,集中营里没有谁会认出这位柏林的“表现主义画家”。芬格斯坦与众不同,普通囚犯被安排多人合住一个茅屋,他却独自住在一间单人茅屋,整日在屋里作画,仿佛置身世外。年轻的阿尔卡雷因喜欢画画,为了能与画家有更多接触,主动要求为芬格斯坦当助手。一来二去,阿尔卡雷成了芬格斯坦的学生,他经常把从红十字会得来的果子酱送给老师作为学画的报酬。不久,阿尔卡雷涉险逃出了集中营,后移民到美国。他在回忆录中写道:“芬格斯坦是我的绘画启蒙老师,没有他的教诲我不可能圆了我的画家梦。”阿尔卡雷最终如愿成为一名水彩画家,1960年开始在美国哈佛大学讲学,他还是哈佛“视觉环境研究系”的创始人之一。

( 戴高乐的藏书票 )

( 戴高乐的藏书票 )

墨索里尼凭着1938年的一纸法令改变了芬格斯坦的人生轨迹,芬格斯坦寄望于一帧藏书票扭转乾坤。我们将百年尘染的资料、拼凑的记忆、淡出人们视野的陈年往事利用各种关联,以藏书票为模板重组,重组的画面是否破解了人们的疑问,是否验证了之前的假设,似乎不再重要。正如英国作家赫胥黎(Aldous Leonard Huxley)所说:“我无法驾驭我的命运,只能与它合作,从而在某种程度上使它朝我引导的方向发展。”命运是一个在既无退路亦无出口的人生旅途上的引路标,它教会我们如何去妥协,却无法预料它能引向何方。

( 希特勒的藏书票(1938年) )(文 / 子安) 合作藏书票格斯意大利总统贝尼托·墨索里尼意大利生活墨索里尼命运

( 希特勒的藏书票(1938年) )(文 / 子安) 合作藏书票格斯意大利总统贝尼托·墨索里尼意大利生活墨索里尼命运