“神舟十号”:天地往返“班车”

作者:曹玲(文 / 曹玲)

( 焦维新 )

( 焦维新 )

首次绕飞

“‘神舟十号’和‘天宫一号’的交会对接是一次真正的应用性飞行,标志着我国已经拥有了一个可以实际应用的天地往返运输系统。如果说从‘神舟一号’到‘神舟九号’飞船属于研发阶段,那么,‘神舟十号’则是应用阶段的开始。”北京大学地球与空间科学学院教授焦维新告诉本刊记者。

“神舟十号”和“神舟九号”飞船只有细微区别,焦维新把飞船比作班车。他说:“建立空间站和维持空间站,飞船就相当于班车,往返飞行是例行工作,这样的班车如果每次都有改进说明技术尚未成熟,还是试验性飞船。目前我们飞船的技术已经成熟,是应用型飞船,‘神舟十号’不需要做太大改动,只需要根据执行任务不同做细微调整。以后建设空间站所需的‘神舟十一号’到‘神舟十四号’飞船,和‘神舟十号’也不会有太大区别。”

“神舟十号”飞船将继续验证手动和自动交会对接技术,同时首次绕飞对接。3名航天员将在轨飞行15天,在“天宫一号”和“神舟十号”组合体工作生活12天。中国载人航天工程总设计师周建平之前说,“天宫一号”和“神舟十号”交会对接的完成,意味着中国载人航天第二步任务第一阶段的完美收官,并全面进入空间实验室和空间站研制阶段。

至于为何选择6月发射,焦维新说:“发射火星探测器每24个月有一次机会,月球探测器每个月有两次机会,而‘天宫一号’围绕地球飞行,“神舟十号”和‘天宫一号’交会对接基本是零窗口,也就是说每天都有发射机会,只是具体到每天的时间不一样。“天宫一号”绕着地球转,轨道倾角42.78度,椭圆形的轨道平面基本不会变化,但地球由西向东自转,轨道平面不断扫过地球表面的一些点,当它扫过酒泉卫星发射中心的时候就是倒计时的零时,火箭会准时发射。这样发射的“神舟十号”,上天后轨道平面和“天宫一号”基本位出于一个平面上,只需做微小的调整就能达到二者共面。如果发射后二者处于不同的平面,要消耗很多能量才能调整到一个轨道平面。”

( 1985年,芭芭拉·摩根(右二)、麦考利芙(左二)及其他宇航员在一架飞机内接受零重力训练 )

( 1985年,芭芭拉·摩根(右二)、麦考利芙(左二)及其他宇航员在一架飞机内接受零重力训练 )

据他介绍,空间的两个航天器在同一时刻以同样的速度到达同一个地点的轨道控制过程及结果称作“轨道交会”。在空间将两个航天器对接起来形成一个航天器的事件称作“空间对接”。所谓“空间交会对接”是轨道交会和空间对接的总称。空间交会对接技术是建立空间站最基本最关键的技术,它与载人天地往返、出舱活动并称载人航天的三大基本技术。之前,只有美国和俄罗斯掌握完整的交会对接技术,2012年6月“神舟九号”和“天宫一号”对接成功之后,中国成为世界上第三个完全掌握交会对接技术的国家。

交会对接技术是一项有高度风险的技术,一次对接成功并不代表技术完全成熟。从1967年10月进行世界上第一次无人航天器自动交会对接成功以来,在人类航天史上,事故多有发生,比如1971年,肩负登月任务的“阿波罗14号”就曾发生过对接事故。在载人航天早期发展过程中,这样的故障与事故较多,主要原因是载人航天发展早期对空间环境不是十分了解,飞船的交会对接技术尚不成熟等等,但也有许多人为故障或一些低级故障完全可以避免,比如有异物粘在对接机构上。

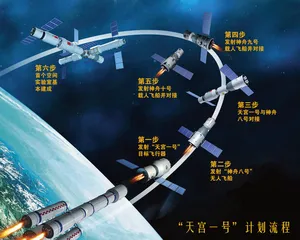

( “天宫一号”计划流程图 )

( “天宫一号”计划流程图 )

但即便是后来已经成熟掌握空间对接技术的美国和俄罗斯,失败仍然无法避免。1997年俄罗斯“进步M号”飞船,在对接试验中重伤“和平号”空间站;2005年美国DART卫星甚至对目标卫星一头撞了上去。2010年7月2日和10月31日,两艘俄罗斯“进步M号”货运飞船首次自动对接均失败,不得不改为手动。“中国空间对接技术还处于起步阶段,风险更是需要严加防控”,为此,“神舟十号”飞船将围绕“天宫一号”进行绕飞。焦维新认为,这是“神舟十号”飞船的“最大看点。”

据他介绍,中国的载人航天工程分三步走,目前处于第二步,即突破航天员出舱活动与飞行器空间交会对接的关键技术,实施空间实验室工程。接下来的第三步,是要在2015年以后建造20吨级的空间站,解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题。空间站必须分步骤发射上去,先发射核心舱到太空,再发射实验舱一和实验舱二。实验舱进入太空后,需要与核心舱对接,核心舱上有两个对接口,与载人飞船和运输飞船对接。“交会对接是一个非常重要的核心任务,我们需要具备从多角度对接的能力,以后可以和空间站的任何一个对接口对接。”

( 6月3日,“神舟十号”飞船、“长征二号F”火箭组合体从垂直组装测试厂房转运至发射区 )

( 6月3日,“神舟十号”飞船、“长征二号F”火箭组合体从垂直组装测试厂房转运至发射区 )

而绕飞则是实现交会对接必须掌握的技术。“‘天宫一号’目前只有一个对接口,只能一个方向对接,所以我们这次只是演练多角度对接,通过转动、平动等多种方式接近‘天宫一号’进行对接。”

焦维新说,以前神舟系列飞船也有转动、平移的能力。“比如神舟飞船返回时要和轨道舱分离,分离时飞船先转动90度,然后又转动90度,变成尾部朝前,再点燃发动机,相当于一个制动火箭,随后飞船速度下降,脱离原有轨道返回地球。但是我们原来没有专门做这方面的演练,此次会进行实际演练。”

等“神舟十号”任务完成后,于2011年9月29日升空的“天宫一号”,因其设计寿命是两年。“如果有燃料就继续飞行一段时间,如果燃料不充足,会在指定的时间进入大气层烧毁,陨落南太平洋。”

太空授课

“‘神舟十号’飞船第二个看点是太空授课,这相当于地面的青少年和航天员进行视频对话。它的意义远远超过授课本身,太空授课会吸引广大青少年关注航天事业,激发他们热爱科学的热情,这在国外是有先例的。”焦维新说。

1986年1月28日,教师出身的美国女宇航员克丽斯塔·麦考利芙(Christa McAuliffe)作为平民代表首次走入“挑战者号”航天飞机,她梦想着能在太空中为她的学生上一堂课,然而一声爆炸让麦考利芙带着她的梦想逝去。

2007年8月14日,做过教师的美国宇航员芭芭拉·摩根(Barbara Morgan)把航天飞机和国际空间站变成教室,通过卫星信号向地球上的学生进行了第一次视频互动的教学。1986年时,摩根是麦考利芙的替补人选,21年后她终于实现了麦考利芙的遗愿。

通过视频互动教学,摩根摆弄着乒乓球和水滴,并同其他机组成员向孩子们描述了关于太空的生活。孩子们提出的问题五花八门,从简单的太空常识,到全球变暖,再到国际空间站窗外的“夜景”。

一名孩子问摩根:“宇航员在太空怎样运动?”摩根听完,随手拎起身旁两名“彪形大汉”,一手一个带着他们飞到空中,还装出一副非常吃力的样子。另一名学生问:“你们可以演示一下在太空如何喝水吗?”摩根和她的同事从专门饮品袋中挤出一些球泡状的饮料,然后四处追着吞食失重状态下在空中乱飞的红色泡泡。地面上的学生们不禁哈哈大笑。有孩子问:“从空间站窗户望去,星星是什么样?”她说:“我们向空间站外张望,与我们在博伊西(博伊西是爱达荷州的一个城市,灯光很亮)市内的晚上看星星差不多,你只能看到一些星星。如果你登到山上,没有城市灯光,那就和我们走出空间站、关闭身上的灯后看到的景色相似。”

对于宇航员来说,这25分钟的问答课就像是娱乐,给他们解闷了一番,原本他们担心不能安全返回,之后心情也轻松了许多。摩根表示:“宇航员与教师实际上是同一职业,我们都需要不断探索、发现和传授。作为一名教师,最得意的是能和孩子们一起相处,而作为一名宇航员,最美好的则是能在太空中与大家分享这一切。”

美好新奇的太空体验,谁不想和大家分享?“太空授课的优势在于,你可以栩栩如生地演示一些在地球上难以实现的现象,比如实际演示微重力环境效应,也就是失重情况下究竟是什么样,孩子们将会对此充满热情,我也非常期待。”焦维新说。 和平号空间站中国空间站计划飞船天地太空航天班车往返十号神舟天宫一号