奥斯汀的帷幕:日常生活的戏剧呈现

作者:何潇(文 / 何潇)

( 18 世纪绘画作品《社交舞会》 )

( 18 世纪绘画作品《社交舞会》 )

奥斯汀的时代

简·奥斯汀一生写了六部世态小说,基本都绕着中产阶级的日常打转:请客吃饭、吃饭弹琴、择偶嫁娶。人们有时会产生错觉,认为奥斯汀所描述的时期,是英国无限辉煌的维多利亚时代。无论是在政治、经济、文化或是宗教上,“中产阶级”都是这个时期的核心。此时的“中产阶级”的范畴十分宽泛,经济状况天差地别:上至土地贵族(如经常作为男主角预备人选出现的男子),下至小知识分子(如经常作为女主角女伴出现的家庭教师),都属于这个阶层——而正是这些人,担当了奥斯汀故事里的全部角色。

人们所谓的“奥斯汀时代”,实则是18世纪后段到19世纪初的那段时期,由两部分组成——乔治时期和摄政时期。确切地说,奥斯汀一生都生活在英皇乔治三世在位的时期。乔治三世是一个高瘦的人,有着一双湛蓝的眼睛和一个带着谢顶趋势的高额头,娶了一个与之相配的瘦削的德国老婆。他热爱乡村生活,把家从伦敦搬到了温莎堡,闲适时的一大爱好是巡视农田。人们经常在夏天的夜里看见他与他的小个子太太在田间漫步,王后穿黑色丝质外套,戴平顶草帽——这些田园牧歌式的皇室生活方式感染了国民,成为中产阶级和有产者追逐的时髦与榜样,也充溢在奥斯汀的故事中。

乔治三世在1760年登上皇位,在其后半生,家族遗传病差点要了他的命。1811年,国王的精神疾病再度病发,一蹶不振,人民普遍认为举国服丧的时候到了。奥斯汀甚至与母亲一道跑到商店买好了一身用来服丧的黑衣——但这套装备最终也没派上用场,实际上,乔治三世活得比奥斯汀还长,直到1920年才去世。大病没有杀死乔治三世,却让他变得又盲又哑,在他人生最后的9年里,时为王子的乔治四世代其执政,是为“摄政时期”。

与热衷于田园的父亲不同,乔治四世是一个公认的万人迷。英俊、富有、颇具智慧和艺术品位,在其年轻时代,他拥有“欧洲第一绅士”的绰号。这位花花公子热爱浮华生活,沉浸于华服、美食和女人。他被一部分人认为是自以为是和不可依靠的,在孩子出生后,他迅速与那矮小且缺乏优雅气质的官配太太分居了。这些行为举止让他从“达西”变成了“威克汉姆”(Wickham),而其妻凯罗琳则获得舆论的普遍支持——奥斯汀也在其列。在给朋友的信中,她这么写道:“我将永远支持这个可怜的女人。因为她是个女人,还因为我讨厌她的丈夫。”

( 乔治三世 )

( 乔治三世 )

在很大的程度上,王室生活潜移默化地影响着大众的生活方式。中产阶级一面细心观看,一面留心学习,将之临摹进自己的日常生活——在这里,他们完成了从观众到演员的转变。在《日常生活的自我呈现》一书里,欧文·戈夫曼用戏剧表演的观点来阐释日常生活。“在舞台上,演员向其他角色呈现自己,观众构成第三方;而在现实生活中,三方变成两方;个体扮演的角色迎合他人扮演的角色,这些在场的他人同时构成了观众。”如果将奥斯汀描述的琐碎日常看作一幕戏,当帷幕掀开时,我们看到的是较舞台更复杂的景象。就如戈夫曼所说:“生活本身就是事件的戏剧性展现。”

舞台:家的王国化呈现

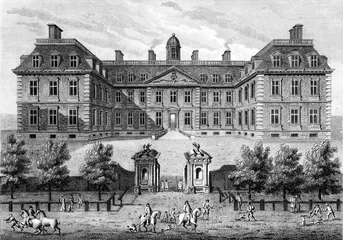

( 爱德华·海德的私人府邸。它被认为是当时伦敦最大的私人住宅,同时也是17 世纪伦敦众多建筑的设计原型 )

( 爱德华·海德的私人府邸。它被认为是当时伦敦最大的私人住宅,同时也是17 世纪伦敦众多建筑的设计原型 )

“绅士”一词,原指“田产所有者”。几百年间,范围不断扩大、变化,逐渐成为品质风范的代名词,不再专指血统或家系。在18世纪,英国中产阶级培养了新的家庭观念,也发展了更私人的社会生活风格,城堡变成了乡间别墅,洋溢着家的欢乐。通过旅游者、纨绔子弟、被流放者、商人、传道者以及家庭女教师,英国人将“家”这个英文单词及其背负的社会意义传播到了法国。房子——这个日常生活的舞台,变得重要起来。就像生活史学者所陈述的那样,“住宅既是政治实体,也是道德实体”。

以今天的标准看,简·奥斯汀用来安置角色的那些宅子,其空间显然大于一个正常家庭该有的正常尺寸——它们应该属于一个学校,或一个机构。但在奥斯汀的时代,住宅是居住者的具象姓名。19世纪的一份调查报告描述得非常到位:“每个英国人都强烈渴望拥有一套完整的房子,因为这意味着他家庭周围的圈子以及这个圈子的中心有一个完全属于他,可以悲伤、欢乐和沉思的场所。”在奥斯汀的所有小说里,她对于住宅的描写从来不吝笔墨,着墨程度远胜于许多女性作家看重的着装,只需看看这些让人难以忘怀的宅子:诺桑觉寺、诺兰庄园、曼斯菲尔德庄园……

在这个以繁荣、奢侈和品位著称的时代里,地主们对于装修房屋充满热情。保守的人固守着祖上传下来的都铎式或雅各宾式的大房子,而时髦分子则倾向于更为现代的房屋。新建的房屋几乎都是帕拉第奥式的,这是一种风格源自古希腊与古罗马的新古典主义建筑,得名自16世纪的意大利建筑师安德烈亚·帕拉第奥(Andrea Palladio)。实际上,这些造型现代的建筑并不是那么适宜岛国的居住环境。英格兰缺乏意大利的强烈光照和高温,常年多雨,在凄风苦雨的日子里,这些大宅子显得阴冷潮湿、鬼气森森——这令人非常理解《诺桑觉寺》里那几幕哥特小说式的场景。可这并不影响此种建筑在英国的流行。它们自有其独特魅力——结构对称、视野开阔,便于主人俯瞰其宽敞的花园和田地,这让他们感觉有如巡视疆土的国王。

较之帕拉第奥式更新式的建筑也在此时出现。最具代表性的建筑师是罗伯特·亚当,他抛弃了帕拉第奥固有的规定,在建筑里融入了更多风格,与此同时,将室内装饰和家具陈列一并纳入设计范围。《傲慢与偏见》里达西姨妈凯瑟琳夫人的庄园、托马斯爵士的曼斯菲尔德庄园,都被描述为“摩登”的,大约就是这种“亚当风格”的建筑。从其拥有者的身份来看,能负担得起这样新式建筑的,应该也只能是大富之家。

乡村住宅相对而言规模较小,但也有一套严格的规范,要求各种设施一应俱全。比如说,房子里应该有宽敞的门廊、开放的沙龙室、配有休息室的餐厅,同时还应该有音乐室和图书室。男人们都拥有自己的工作室——这是因为,19世纪的英国人相信:男人的高贵在于工作。大厅里通常有一条装饰优雅的楼梯,通向二楼的主卧室。与此同时,还配备专门的房间,专供夏天或冬天使用。在讲究体面的人家里,一间装潢华丽的陈列室是必不可少的,用以展示主人的财富和家门的荣光。如上这些气派的房间,实际非常不实用,甚至可说是大而无当——过大的空间造成了回声、难以照明和取暖不均等问题。房屋的所有者对于这些华而不实物什的缺陷心知肚明。为了生活得更舒适,他们往往另辟小房间进行日常起居,但这不意味着他们会在那批“面子工程”上减缩开支。

“一座房屋就像是一个私人的王国。”《私人生活史》中这样写道,“它的主人试图通过开垦花园、建起花房来消除季节的差异、将自然据为己有;通过积累藏品和举办私人音乐会,将艺术据为己有;通过收集家族的纪念品和旅行的大事记,将时间据为己有;通过收集描写世界各地的书籍和图片,将空间据为己有。阅读,是在手扶椅上进行的探索的一种形式,使整个世界变得清晰、易读,也使世界文明起来;而照片则使人们看到不同的世界。家族藏书室是开向世界的一个窗口;它将世界包含于家的疆界之中。”

角色:绅士女儿的闲暇光阴

婚姻作为一种中心题材,在十七八世纪的戏剧与小说中已经颇为流行。但此时故事里的“婚姻”之受到关注,不是作为事件本身,而是作为事件发生的动因出现的。作为一种社会化的契约形式,“婚姻”的作用通常是为爱情提供阻力的发生源,大多时候,这种阻力来自有权阶级,譬如家庭或君主——社会公认他们具有婚姻的决定权。在莫里哀和拉辛的作品里,这样的例子屡见不鲜。但到了18世纪,矛盾转移到了别处:不再是父母与子女的关系,而是爱情关系。年轻人卷入冲突,为的是爱情的发生或结束——后者的出现,多半因为一方的忠诚经不起检验。

在这样的前提下,社交与闲暇变得别具意义——它们不再只是用来消遣时光、打发岁月的生活调剂,对于以家庭为人生核心的人,它们像严肃的事业一样需要规划、谋策,因为它们意味着爱情与婚姻的机会。在女儿长成后,多数家庭会精心挑选适当的时机,举行一场家庭舞会,将之介绍给社交圈。宾客中包括亲戚朋友、邻里乡亲,当然也包括家长们相中的乘龙快婿人选。对于舞会的操持者——这个角色通常由年长的女性,如母亲来担任,这些“屏开雀选”的舞会是她们“职业生涯”里的重要事件。有些时候,母亲对于舞会的看重态度甚至超过了女儿们——我们因此可以谅解,为什么在《傲慢与偏见》的开场,贝内特太太要再三问候她那“可怜的神经”。

在整个18世纪,跳舞一直是最受大众欢迎的娱乐活动——这种风潮延续到了19世纪。舞会有大有小,分为公众与私人。从皇家的盛大舞会,到市议会厅里举行的公众集会,再到在私人沙龙里举行的家庭舞会、小酒馆里发生的即兴舞会……每个夜晚都有人在跳舞。在这些舞会上,有人在跳,有人在看,有人用茶与酒活跃交谈气氛,有人用纸牌结交新的朋友。规模较大的正式舞会通常伴有完整的管弦乐团,小规模的舞会则请来当地的音乐家演奏,有时仅仅只有一个提琴手。私人舞会的伴奏音乐一般来自钢琴演奏,演奏者多半是家庭中某位才艺突出的成员,有些时候,他们还会遇到一位知音,在其侧高歌一曲。

奥斯汀小说中的多数舞会,发生在私人住宅里。有些时候,小姐们也会参加一些公共的舞会,譬如,《诺桑觉寺》里的凯瑟琳·莫兰,曾经在巴斯参加公众舞会,被看成是“这位年轻女士进入世界”的标志。在《傲慢与偏见》里,伊丽莎白和她的邻居每个月都会去参加麦里屯舞会——如是这些,是“必然要在第二天谈论的”。除此之外,多数舞会都是私人性质的。一些舞会在前一天晚上精心准备过,另一些则是十分随性的社交场合。伊丽莎白曾经像吐露真理一样评论不那么拘谨的非正式舞会:“私人舞会,比公众舞会更令人愉快。”

每年的4月到9月,是乡村最美丽的季节。多数乡绅/地主会将这段难得的好日子消磨在户外运动上,最受欢迎的两种活动是打猎与射击。一些绅士在家中驯养大批猎狗,仅仅只是为了供自己和朋友取乐。但绅士的女儿们很少能真正体会到这些“野趣”——在奥斯汀的时代,野外属于男性。在狩猎场上,偶尔也可以看到一些胆子大的太太小姐,但这些只是个例。无论如何,女士出现在这样的场所,会被视为冒失和不合礼仪。这两项“粗野”的运动出现在男女交锋的场景里,有时是作为男性的炫耀的谈资;有时则是为了制造意外的邂逅:在《理智与情感》里,玛丽安与威洛比在山脚相遇,当时这名花花公子的手中就握着一把猎枪,说明他正狩猎归来。

对于那些感到长途旅行过于劳累且太过冒险的中产阶级小姐,一些以“健康”为主旨的休闲活动更称心意,譬如SPA、海水浴或走访亲朋好友的乡间别墅。1793年英法战争的爆发,让长途旅行变得不太可行,人们将注意力转移到了英格兰、苏格兰和威尔士的湖光山色。相较于长途跋涉,这些简单的短途旅行更能培养轻松的爱情气氛,在许多时候,它们缓和了原本紧张的关系。在《傲慢与偏见》里,伊丽莎白有一段计划之外的乡间旅行。她的原计划是随舅父母一起去游览湖区的,但她的同行者被突如其来的商务缠身,只得另做打算。在彭伯里庄园,伊丽莎白在管家口中了解了达西的善良。而随之而来的树林偶遇,则成为消融“傲慢与偏见”的转折点。

表演:作为家庭外交的吃饭

在《理智与情感》的第十二章,有一场发生在哈利街的晚宴。晚宴的主人是约翰·达什伍德夫妇,他们的目的是在亲戚朋友面前重塑社会形象——在此之前,这个家庭一度接近蚀本卖空。还有什么比大开筵席更能展现家庭经济实力的呢?这场晚宴操办得十分隆重:酒菜丰盛、仆婢如云,女主人在尽情炫耀,而男主人也有能力让她炫耀。从排场上看,没有任何有失体面的地方——这一点,连奥斯汀也不否认,她只是如此写道:“这里没有出现别的贫乏,只有谈话是贫乏的。不过这也没什么不光彩的,因为他们的大多数客人也是如此。他们由于没有条件让人感到愉快而伤透了脑筋——他们有的缺乏理智、有的缺乏雅趣、有的缺乏兴致、有的缺乏气质。”在这番尖刻的挖苦之下,约翰·达什伍德夫妇颇费心机的家庭外交努力瞬间化为流水。

尽管女作家对这对夫妇的盛宴颇为讥诮,但要操办这样一场晚宴,是一件非常繁复的工作。对于奥斯汀小说里出现的大多数家庭而言,“开门宴客”是这个以“庄园”为单位的经济共同体的一桩大事,要出动的仆人非常之多。在条件殷实的家庭里,厨佣和席间服务分开操作。出现在《唐顿庄园》里的情形,也发生在奥斯汀的餐桌上。布菜的工作一般由男佣完成,他们负责从厨房里高效有序地将一道道菜端到餐桌上,此后,他会站在餐桌和墙面之间,为就餐者提供添菜等服务。菜一次性上齐,桌上碗碟遍布,高高低低,琳琅满目。这样富丽堂皇的上菜和摆放方式,实际上并不科学:许多菜还没上就已经冷了,还有一些客人由于所处位置与心仪的菜肴天涯相隔,永远也吃不到想要的那道菜。尽管如此,没有人会因此而放弃这种赏心悦目的就餐方式,说到底,人们来到这样的餐桌前,目的是社交,不是饮食。

在真正的大富之家,会上“第二道菜”。这里所说的“第二道菜”不是一盘菜,而应该称为“第二轮菜”。仆人们将桌上原来的菜肴全部撤走,换上一批全新的菜肴——在小说《爱玛》里可以看到这样的情景(由此也可得知,爱玛小姐“奥斯汀最富女主角”的称谓并非空穴来风)。在进食一段时间之后,仆人们会将菜肴和桌布一并收下去,随后奉上葡萄酒和甜点——但这里的“饭后甜点”并非如今常见的蛋糕和点心,而是时令水果、坚果、橄榄等让广大女士食之而不会产生愧疚感的东西。

在另一部小说里,奥斯汀用一顿丰富的早餐宣布了一段“家庭外交”的友好开始。《诺桑觉寺》里的凯瑟琳来到蒂尔尼家,获得贵宾式的接待。让她认识到自己在这个家庭受到热烈欢迎的,是在巴斯开始的一顿早餐。“虽然她从未见过如此丰盛的早餐,他(主人)却一再表示恐怕这些菜肴不合口味,反而让她一刻也忘记不了自己是客人。”

早餐指的是一天中的第一顿饭。尽管比不得晚餐或正餐,通常情况下,早餐也是十分丰盛的,因为“打开一天的胃口十分重要”。出现在早餐桌上的东西通常有:冷肉、干酪、鱼、鸡蛋、咖啡、巧克力、茶、法式面包、吐司、黄油,以及现做的牛排或猪排。有些时候,重口味的食物会被摈弃,仅仅留下茶点与咖啡或茶。此时的杂志还告诫女士们,要扔掉早餐里的黄油土司,因为这会让她们的皮肤变得“像男人一样发黄和粗糙”。绅士们的早餐时间通常是9点到10点。相较于老派人士与工人阶级,时髦人士早餐吃得更晚。在《傲慢与偏见》中,伊丽莎白的小妹妹莉迪亚,就经常在早上10点吃早饭——除非有特殊情况,时髦人士从来不过早吃饭。

像早餐一样,正餐也受到时髦风尚的影响,吃得很迟——吃得越晚,表明这个家庭越有钱。这是因为,吃得晚,意味着更丰富的夜生活和更多的蜡烛使用量。只有穷人才在中午吃正餐,而贵族家庭的绅士和小姐们,则互相攀比谁更能挨饿。没有人因为不断推迟的正餐时间而被饿死,因为在早餐到正餐这段漫长的断档期,有许多精美的茶点在等待他们。实际上,用餐过早会为人轻视。在奥斯汀未完成的小说《华生一家》里,追求时髦的汤姆先生立志要“晚上8点才用餐”——这显然是有些刻意了。但奥斯汀本人对于“吃得晚”也是颇为看重的。在给其姐卡桑德拉的一封信中,她写道,自己一般下午3点吃饭,因为估计姐姐那边此时还没有吃饭,“怕你会因此而鄙夷我”,所以“如今我们决不在5点之前用餐”。

法式烹饪在英国处于十分微妙的状态。一方面,贵族阶级热衷于聘任手艺高超的法国大厨;另一方面,这种“崇洋媚外”的亲法情节,令一些爱国人士愤愤不平。奥斯汀本人对此态度不甚明朗。烹饪领域的“英法之战”,只在奥斯汀的一本小说里体现得较为露骨,即《傲慢与偏见》。在书中,达西等人是十分推崇法式烹饪的——这几乎是英国上层阶层的特征,也只有他们请得起昂贵的法国厨师。贝纳特夫人曾这样形容达西的富有,“我认为他至少雇佣了两三个法国厨子”。而伊丽莎白却对法式烹饪不以为然。在一次就餐中,宾利先生的姐夫发现她宁可吃一盘极为普通的菜肴,也不愿意吃一盘法式炖肉,立刻觉得“没什么好跟她说的了”。因阶层差异而产生于生活方式里的“傲慢与偏见”,在餐桌上以这种针尖对麦芒的方式展现于人前。 呈现早餐中产阶级傲慢与偏见达西奥斯汀舞会戏剧乔治三世诺桑觉寺家庭帷幕日常生活