《傲慢与偏见》的道德三姐妹

作者:王星(文 / 王星)

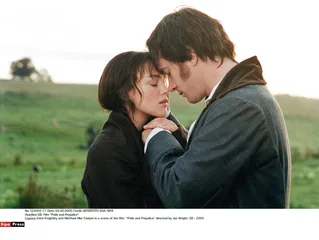

( 电影《傲慢与偏见》剧照(2005年版) )

( 电影《傲慢与偏见》剧照(2005年版) )

理智

《傲慢与偏见》的魅力已经使之成为一种产业,但如果想恰当地了解《傲慢与偏见》,除了应该记住这并非它的本名,还得记住它是同期成熟且相互依存三部小说之一。处女作《理智与情感》问世后,简·奥斯汀从1811年2月起动笔写《曼斯菲尔德庄园》,一部在“简迷”中几乎最不受欢迎的作品,到1813年7月前后才正式完稿。动笔近10个月后,她忽然开始改写旧作《初次印象》为另一部作品,历时一年完成这位不速之客后,才回心转意,再用半年时间收拾好《曼斯菲尔德庄园》,促使她临时辍笔改换写作日程的正是《傲慢与偏见》。

后人经常将《傲慢与偏见》与《理智与情感》并称为“姊妹篇”,而且通常会受名望影响,将前者视为“老大”,但就真实的长幼顺序来说,无论从出版时间还是写作时间来看,《理智与情感》都站在前列。唯一可以令《傲慢与偏见》占先的是:它是简·奥斯汀第一部试图出版的小说——《初次印象》遭到退稿后,简·奥斯汀开始改写《埃莉诺与玛丽安》,将早期两部书信体习作都改写为“第三人称叙述体”,这一抉择本身体现出了她的市场眼光。

书信体小说(Epistolary)于18世纪中期在欧洲达到顶峰,但很快就于世纪末走向衰落。被英国学者莱恩(Maggie Lane)称为“简·奥斯汀文学教母”的伯尼(Fanny Burney)1778年匿名发表的书信体小说《伊夫莱娜》(Evelina)取得了巨大成功,随后发表的包括《卡米拉》(Camilla)在内的几部小说都使用了第三人称叙述。最先推崇书信体的是法国启蒙运动,这类“最接近读者日常经验”的小说被认为符合“用具体细致的写实主义手法塑造人物”的审美要求。同时代的英国经验主义哲学也强调“感性经验是一切知识的来源”,理查逊(Samuel Richardson)的书信体小说《帕美拉》(Pamela)因而成为当时的道德典范。

用文学理论的术语说,第一人称叙述的最大杀伤力在于:“叙述者同时又是故事中的一个角色,叙述焦点因此而移入作品中,成为内在式焦点叙述。”以出版商的眼光解释:作为人们交流的一种通讯工具,书信天然具有诱人的私密性,而这种私密性又是以人们公认的真实性为基础的,书信体小说的长处在于将这种本属于个人交流性质的隐私向公众开放,那种真实性引发的窥视欲、好奇心会吸引读者阅读,而这种真实性在读者内心扩张出的世界会实现作者的潜在目的。

( 范妮·伯尼 )

( 范妮·伯尼 )

虽然成就于“隐私”,书信体小说也碍于这种“隐私”叙事法的天生缺陷,如同《理查逊生平》中指出的:“它迫使一个人讲述他或许绝不会讲的事情;有时不得不重复谦逊美德本该掩饰的赞扬;为了复述长篇对话,只好假定某种超常的记忆力。”从阅读书目上来看,简·奥斯汀对理查逊并不完全排斥,当年在地位上真正能与理查逊一争高低的是约翰逊(Samuel Johnson)。这位“大熊”级人物除了留下厚厚的《英文辞典》与那些气势宏伟的诗歌外,还写了一部《拉塞拉斯》(Rasselas)。英国文学评论家利维斯(Frank Raymond Leavis)认为,约翰逊在《拉塞拉斯》中表现了“对人生的一种悲剧性的感受,这一感受在道德中占据核心地位,同时它又是一种深刻的常识……我们能够理解简·奥斯汀何以那么景仰《拉塞拉斯》,她笔下的‘文明’完全不同于时髦的风尚所做的理解,《拉塞拉斯》的影响不仅显现于简·奥斯汀作品的表面,而且渗透进她的作品的基本情调;因此,《拉塞拉斯》比笛福(Daniel Defoe)和斯特恩(Laurence Sterne)两个加起来都更有资格在英国小说史上占据一席之地”。

如今利维斯拥有和简·奥斯汀同等当量的“粉丝”团,因此他的意见几乎是不容不重视的。以如今大多数人的眼光看,这部神奇的《拉塞拉斯》更像是一部童话或是《小王子》的前身,但在这件事上连利维斯也没有什么可替约翰逊抱怨的,因为斯威夫特(Jonathan Swift)充满政治愤懑与理想的《格列佛游记》以及笛福那部充分体现了韦伯(Max Weber)所说的“非理性贪欲”的《鲁滨孙漂流记》自19世纪以来也遭遇了相似的命运:逐渐被打入育儿室,各种“节本”成了“少儿经典”。利维斯列举出的笛福与斯特恩恰好可以对应奥斯汀1811年首次出版的小说的标题《理智与情感》。在后世评论家看来,当简·奥斯汀修改《埃莉诺与玛丽安》时,她改变的不仅是叙事角度,也通过修改标题为全书增添了某种“哲学深度”。

( 电影《傲慢与偏见》剧照(2005年版) )

( 电影《傲慢与偏见》剧照(2005年版) )

德国社会学家(Jürgen Habermas)认为,17世纪末18世纪初以洛克为代表的思想家都把受私欲驱使的“个人”作为出发点,以此为基础展开有关心理学、政治学以及认识理论的思考;与个人“自我”相关的一些问题,诸如人性、自我认识和“移情”(Empathy)等也随之成为文学领域关注的焦点。20世纪英国哲学家麦金泰尔(Alasdair Chalmers MacIntyre)说:“《鲁滨孙漂流记》是卢梭和亚当·斯密那一代人的‘圣经’。这部小说的重心是个人经验,它所代表的价值观后来成为主导的文化舞台。”与鲁滨孙赤裸的“创业神话”伴随的是1740年前后高涨的道德改良运动。作为这场改造和自我改造运动的一个方面,写信的风气也开始浸染女性与“下层人”,被视为一种“修养品性、提高自身”的有效途径。

女性的出现使事情产生了微妙的变化,带有女性色彩的特征(诸如“文雅”、“精美”)开始主导全社会的趣味。中国社科院外文所英美文学专家黄梅在《推敲自我:小说在18世纪的英国》中指出:“对个人感情的强调和尊重甚至导致了家庭形态的调整,使家长制大家庭逐渐向核心家庭过渡,女性的位置也日渐凸出。”待斯特恩在1768年出版他那部《感伤旅行》(A Sentimental Journey Through France and Italy),未来简·奥斯汀小说标题中的“情感”(Sensibility)逐渐开始成为时髦的词语。根据《牛津英语大辞典》的定义,“Sensibility”是指“生发精细敏锐感情或具备精致情趣的能力,或者易于为人间苦难及文艺作品中的悲惨内容所感动并萌生同情的心态”。《理智与情感》中对失恋后的玛丽安有这样的描写:“早饭过后,她一个人出去,到艾伦汉村子各处转来转去,尽情回想过去的欢乐,为目前的悲痛而哭泣,就这样度过了上午大部分时间。”这样的反应在如今看来未免有些矫情,但以当时的标准却是恰当的。正如英国评论家汤普金斯(J.M.S.Tompkins)所言:18世纪的感伤或“善感”是“自我中心主义的”、“极端的自庆自贺的”,“哭泣者在思想中不仅看见了被关注的事物,更看见了自己得体的表现;既纵情沉醉于泪水的温柔迷人,又恣意恭维自己该流泪时就流泪的能力”。

( 位于英国汉普郡乔顿的简·奥斯汀故居。父亲去世后,她在此度过了后半生的大部分时光 )

( 位于英国汉普郡乔顿的简·奥斯汀故居。父亲去世后,她在此度过了后半生的大部分时光 )

简·奥斯汀当然不会允许自己纵情于这种“可引起愉悦感的不幸”,《理智与情感》的主配角分布明显指明了她的倾向。“Sensibility”一词的流行其实是相对短暂的,但它退出话题的原因并不只是因为荒诞。英国社会学家朗佛德(Paul Langford)说:在政治和社会生活层面上,这场“情感革命”的“功用是表达中等阶层对一种能够挑战贵族理想和风尚的新行为规范的需要”,并重新定义了“绅士风范”(Gentility)。英国文学评论家芭特勒(Marilyn Butler)在《简·奥斯汀与理念之争》(Jane Austen and War of Ideas)中表达得更加明确:“1740至1860年间的‘多情善感’(Sentimentality)是西方文化中表达激进政治意愿的一种重要策略。直到19世纪后几十年里文学中的自然主义手法、阶级斗争、阶级愤怒和阶级对抗等取代它的地位以前,多情善感的宽容人性主义是文化中主导的激进方法论。”

简·奥斯汀小说创造了只有茶会与舞会的世外桃源,很容易让读者忘记它们创作于法国大革命爆发后,简·奥斯汀堂姐的丈夫甚至还丧生在断头台上,而且她早年的习作《友谊与爱情》也正是题献给了这位堂姐。黄梅提出:随着法国革命步入更血腥的雅各宾派专政阶段,英国政治理论家伯克(Edmund Burke)带有“反法”、“保守”、“爱国”的理论开始得到广泛认同并逐渐成为主流,奥斯汀的早年创作在相当大程度上也受到了那类“以私人悲欢讲述‘法国原则’带来的灾难”的小说的影响。换而言之,当简·奥斯汀给自己的《埃莉诺与玛丽安》更改标题时,她显然是顾及到了社会上的认同度,而出版商首先认可出版这部作品,恐怕也绝非偶然。

( 简·奥斯汀故居里的寝室一角 )

( 简·奥斯汀故居里的寝室一角 )

阶层

在《理智与情感》的结尾,曾经笃信情感力量的玛丽安“没有像她一度天真地期望的那样,沦为不可抗拒的感情的牺牲品”,而是“屈从于新的情感”,嫁给了一直追求她的有房有产的布兰登上校。黄梅对于《帕梅拉》在英国的流行有这样的解释:“如果说班扬式的追求更大程度上是新兴阶级的宣言和道德武器,那么灰姑娘式的攀升则是他们的社会梦想。通过婚姻,两种追求的模式愉快地结合了。这是《帕梅拉》大得民心的真正秘密所在”,“婚姻是下层女子帕梅拉的胜利,也意味着下层女子帕梅拉的消失”。

( 简·奥斯汀家族谱系 )

( 简·奥斯汀家族谱系 )

至于简·奥斯汀一家属于哪个阶层,这个问题经常被浪漫化为两个极端:他们时而被形容为出入庄园别墅的上流阶层,时而被形容为甚至“没钱买茶叶和糖”的贫民。借用简·奥斯汀同时代的女小说家利弗(Clara Reeve)的词来形容,事实上,他们简·奥斯汀一家应当属于“次等士绅”(Inferior Gentry)。

“士绅”(Gentry)是英国社会分层中的一个重要概念。到18世纪60年代为止,士绅身份常常是和土地联系在一起的,而“绅士”(Gentleman)原指有资格佩带刀剑的人,用作贵族和士绅阶层男性成员的通称。贵族都是绅士,但绅士未必是贵族。绅士列于从男爵、骑士和乡绅之下,但高于农民。18世纪后,这一称号逐渐被扩大为对包括中产阶层在内的“全体追求社会尊荣的有产人士”的标签。当代英国学者基默尔(Thomas Keymer)在《阶层》(Rank)一书中对19世纪初英国上流社会阶层状况有过这样的统计:“真正位列贵族名录(Peerage)的大约有300家。位居其下的士绅(Gentry)阶层包括大约540名准男爵(Baronet)、350名骑士(Knight)、6000名有产业的乡绅(Squire)以及2万名绅士(Gentleman)。这些人群构成了英国近1.4%的人口,享受全国近15.7%的财富。”

《劝导》中“一向什么书都不沾手,单单爱看那《准爵录》”的沃尔特·埃利奥特爵士就是一位准男爵。奥斯汀一家就没这么幸运:依照英国的长子继承制,在各自家中都位居末席的奥斯汀夫妇很难指望分到多少祖产。尽管如此,因有双方多位宗亲的帮忙,乔治仍得以在婚后与妻子过着安逸舒适的生活。在简·奥斯汀的年代,获得牧师的职位是需要一定财力的。《曼斯菲尔德庄园》中的埃德蒙就因为哥哥挥霍无度而错失了一个牧师职位。相比之下,乔治幸运得多。据记载,乔治的妻子卡桑德拉·利是穿着红色骑装参加婚礼的,这样他们可以在婚礼后马上动身前往乔治即将任职的斯蒂文顿镇。此地教区牧师任命权属于卡桑德拉·利的远房表哥奈特(Thomas Knight II),他将此职指派给了乔治。此外,一个在曾祖父时期的远亲赠予乔治约200英亩农田与相当于210英镑的年金。作为教区牧师,乔治的收入主要来自出售田间的出产以及经营教区内的一所寄宿男子学校。1801年乔治退休时,他得自教职的收入已经达到大约每年600英镑,田间的收入还可以至少补贴300英镑。对于奥斯汀一家来说,将近1000英镑的年收入完全可以维持舒适的生活,因此小说中的烛光灯影、美女礼服也并非空穴来风。问题出在1805年乔治去世后,奥斯汀太太本人的嫁妆仅可提供每年122英镑的收入,即便加上来自简·奥斯汀的姐姐卡桑德拉的一小笔年金以及几个儿子的收入,全家每年的收入也只有大约450英镑,自然是大不如前。

有些市侩地为奥斯汀家算过家产后,或许我们能更容易明白简·奥斯汀在创作《曼斯菲尔德庄园》时的延宕,以及她为什么同时创作两部小说。1811年10月,《理智与情感》正式出版,这显然让崭露头角的作者看到了希望,正是在这一年的冬天,她开始改写未来的《傲慢与偏见》。两本书由同一书商出版,其中《傲慢与偏见》的稿酬是110英镑,对照上面的账目,可知对当时的奥斯汀一家来说是笔不小的收入。改写已经完稿的作品自然比创作新作品更加容易,但这还不是简·奥斯汀暂停写作《曼斯菲尔德庄园》的全部原因。《傲慢与偏见》的初稿写于全家人还住在斯蒂文顿的“黄金年代”,与气氛凝重且带有更明显道德说教色彩的《曼斯菲尔德庄园》相比,前者无疑提供了一种诱人的旧梦重温机会。

《傲慢与偏见》具有比《理智与情感》更为轻松的喜剧色彩。北爱尔兰小说家刘易斯(Clive Staples Lewis)曾将简·奥斯汀四部小说中主人公发现自己犯错后的“醒悟”描述进行对比,指出《理智与情感》中玛丽安的醒悟几乎被描写成“悲剧性”的,出现大量诸如“悔罪”、“自毁”、“我的上帝”等“神学或接近神学范畴的词汇”,而《傲慢与偏见》中伊丽莎白的醒悟则有节制地控制在“高雅喜剧的语境”中:“玛丽安心甘情愿地期待痛苦;至于伊丽莎白,她‘愿意自己懵懂无知’、‘抛开理性’”。

简·奥斯汀与勒弗罗伊(Thomas Langlois Lefroy)之间那段恋情已经几乎被视为铁案,这段恋情与《傲慢与偏见》的关联也被以同样众口铄金的力度捆绑在一起。这层外套赋予了全书额外的梦幻效果,但《傲慢与偏见》其实更像是1778年出版的《伊芙琳娜》的致敬之作。伍尔夫(Virginia Woolf)曾写道:“简·奥斯汀应该在伯尼的坟墓上放置一个花圈。”这种说法其实并不夸张。简·奥斯汀从小就喜欢读《伊夫莱娜》和《塞西莉亚》(Cecilia),她的名字首次也是其生前唯一一次出现在印刷品上就是在伯尼1796年出版的小说《卡米拉》所列的订阅者名单上。抛开借用《理智与情感》的流行效应不计,《傲慢与偏见》的标题也是《塞西莉亚》结尾处一句话的启发:“这桩不幸事的所有一切都是傲慢与偏见的结果。”

《伊芙琳娜》的主要情节是:伊芙琳娜自幼被有钱的男爵父亲遗弃,在乡下由好心的维拉斯牧师收养长大,步入伦敦社交界后经历了种种尴尬景况和羞辱磨难,终于赢得一位“品行高尚”的奥威尔勋爵的爱情,并最终得到生父的承认。伊芙琳娜轻松活泼,言谈肆无忌惮,类似“我对他的看法毫不在意”之类的台词完全可以无缝对接给伊丽莎白;而奥威尔勋爵在两人初次见面的舞会上的举止俨然是达西的翻版:冷淡洒脱,略带嘲弄。

虽然标题听起来很刚硬,伯尼小说中常有的严父形象与“惧怕”情结在《傲慢与偏见》中却很难找到。这显然与两人不同的家庭背景与经历有关。伯尼的父亲是颇有名气的音乐家,简·奥斯汀仰慕的约翰逊就经常是她家里的座上宾。然而,家中依照传统禁止她写作,直至匿名出版《伊芙琳娜》后,伯尼的父母才知道女儿的秘密。伯尼担任过宫廷女官,直至临终都与王室保持有书信往来,在40岁时毅然嫁给一名拿破仑麾下的法国将领,在大洋对岸亲身经历了英法战争,在1840年以88岁的高龄去世。相比之下,简·奥斯汀的生活经历确实只是“茶杯里的风波”。

虽然是从伯尼笔下借用了“傲慢”与“偏见”,简·奥斯汀的理解显然不同于同情法国大革命的伯尼。简·奥斯汀创作《埃莉诺与玛丽安》时,英国还处于乔治三世统治时期;改写为《傲慢与偏见》时,英国刚刚进入“摄政时期”。乔治三世前半生政绩辉煌,却因晚年精神错乱而留给后人“疯王乔治”的绰号。倘若说“理智”在摄政时期是一个受欢迎的关键词,“傲慢”则完全相反。在阐述英国为什么没有像法国那样出现革命危机时,托克维尔(Alexis de Tocqueville)曾这样说:“使得英国有别于其他欧洲国家的不仅是议会政体、言论自由以及陪审团制度,还有一些更为显著、更有深远影响的内容。在欧洲,只有英国完全废除了种姓制度,而不只是做些改变。贵族与平民共同经营商业,从事同一个行业——更为重要的是,他们之间可以通婚。名门贵族家的女儿可以嫁入‘新兴’豪门,而且心甘情愿。”托克维尔的说法或许有些偏颇,但当时英国调整社会结构的重大举措之一确实是:降低绅士阶层门槛,使更多人成为其成员。贯穿整个摄政时期的是“绅士”一词的宽泛化。社会学家相信,“绅士”的历史意义在于:它为社会群体提供了一个“通向社会尊荣的古老而又不太苛刻的路径”。在这样一个鼓励各阶层融合的时期,“傲慢”显然不会受欢迎,只有像彬格莱先生那样“请一大群客人来参加下次的舞会”,才是“再好也没有的事”。

克制

卡蒂那(Abraham Kardiner)在《社会心理学前沿》(1945)中说:“简·奥斯汀虽然传统、保守,但她看到了随着民主社会的确立,人们在心理层面上的变化,她意识到了个人逐渐增加的心理负担,了解有必要对自我界定和自我批评进行反思。在一个并不是没有阶级的民主国家中,人们可以自由行动,表明阶级身份的一个重要标志是‘行为举止’,即‘懂得什么叫得体’,因为这是跻身上层社会的重要方法。”

在《傲慢与偏见》的结尾,班纳特太太因两个女儿嫁入“豪门”而“后半辈子竟变成了一个头脑清楚、和蔼可亲、颇有见识的女人”;吉蒂也因“大部分时间都消磨在两位姐姐那儿”、“所交的人物都比往常高尚”而“大有长进”。这样“得体”的大团圆结局再度令人想起《伊芙琳娜》:伊芙琳娜虽然“从没有丧失自己的洞察力,却学会了抑制自己的观点,不致引起遭人谴责的影响,学会获得了奥威尔勋爵特别崇敬的那种良好教养的构成要素,即沉默、严肃和镇静。”黄梅对伊芙琳娜的转变解释为:“伊芙琳娜为自己找到了一种角色和一个立足点,她成了冷眼相看的旁观者和记录者,她的声音也‘成熟’为自我克制的‘得体的’声音。除了从无忧无虑变得忐忑不安、吞吞吐吐甚至有时一语双关,她及她的叙述还启动了另一种转变,即从对外界的相对轻松幽默的描写转向比较生硬而不和谐的闹剧化的或讽刺性的记述。如果说第一种变化旨在反映伊芙琳娜本人的‘成长’,第二种则似乎是作者的一种更不自觉的叙事基调的转移,是女性因思想日益成熟并且‘积怨’日渐深沉难免会产生的态度。在这部小说里,似乎很自相矛盾,暴力成了有意保持高雅平静的女性的生活的重要方面,是她对内心和外部的‘动乱’和威胁的一种表达。”

这样的旁观者很容易令人想起那个“一声不响,专写别人的故事”、“叫人害怕”的简·奥斯汀。在《傲慢与偏见》出版当年的一封信中,简·奥斯汀这样写道:“这个故事过于轻松、明丽。它应该有些幽暗之气,应该添加一章,把它拉长、写得幽暗一些。”在众人反对下,《傲慢与偏见》的“幽暗结局”没有诞生,由此简·奥斯汀心目中的“幽暗”我们只能从《曼斯菲尔德庄园》中揣测。当年《曼斯菲尔德庄园》是简·奥斯汀所有小说中销售速度最快、为她挣到最多钱的一部,如今对这部作品的评价却分成两个极端:一些评论家将它视为简·奥斯汀最优秀的作品,很多“简迷”反而认为它拖沓无趣、充满道德说教。

与《傲慢与偏见》的阳光相比,《曼斯菲尔德庄园》仿佛是围绕在它周围的一个影子。而经常被人们忽视的事实是,《曼斯菲尔德庄园》是简·奥斯汀第一部从构思起就使用第三人称叙述的长篇小说。书信体小说的第一人称叙述意味着叙述者本身就是一个戏剧化人物,他与自己所讲述的世界是同质的,他与其他人物生活在同一时空;当选择第三人称叙述时,读者不再以“我”的面具与其他人物一起站在舞台,他走进了观众席乃至后台。

“戏剧”对于简·奥斯汀来说并不陌生。奥斯汀全家都是戏迷,不仅如此,受从18世纪70年代到19世纪遍布全英的戏剧票友热潮影响,业余戏剧表演也在这家人的日常生活中扮演过重要的角色。1782年12月,奥斯汀家的男孩和他们的几个朋友在客厅里上演了《玛蒂尔达》(Matilda),这是一出中规中矩的历史剧,也是目前所知这个家庭排演的第一出戏。1784年7月,全家人做了一次更为大胆的尝试,排演了谢尔丹(Richard Sheridan)的喜剧《竞争对手》(The Rivals),还配以哥哥詹姆斯创作的看场诗和收场诗。1787至1788年甚至出现了“家庭戏剧季”,并首次开辟谷仓作为演出场地,排演了传奇剧、喜剧、滑稽剧和杂耍剧。全家最后一次粉墨登场是在1788年冬季,排演了比科斯塔夫(Isaac Bickerstaff)的《苏丹王》(The Sultan)以及唐利(James Townley)的滑稽剧《楼梯下的高调生活》(High Life Below Stairs)。英国学者塔克(George Herbert Tucker)的研究结果是:简·奥斯汀显然每次都热情参与,先是充当观众,而后亲自上场。排演剧目大多是喜剧,由此可以充分了解奥斯汀一家的欣赏口味,简·奥斯汀近乎天生的喜剧感与讽刺技巧多半也由此耳濡目染。简·奥斯汀本人的戏剧创作可以在编入《雏燕》(Juvenalia)的三出短戏中看到,此外还有一部五幕剧,命名为“查尔斯·格兰迪逊爵士”或“快乐汉”(Sir Charles Grandison or the Happy Man),这是根据她最喜欢的小说之一、理查逊创作的同名作品中部分章节改编的。

英国评论家盖伊(Penny Gay)指出:“假如说《傲慢与偏见》中闪烁着当年的各种舞台戏剧技巧,《曼斯菲尔德庄园》中的简·奥斯汀就是在审视这些技巧的实际效果。”简·奥斯汀开始改写《傲慢与偏见》是在1811年重访斯蒂文顿之后,这应该也不是偶然。曾经占据读者整个视野的伊丽莎白与达西等人物,在《曼斯菲尔德庄园》中缩小成舞台上的一个幻影,视角的突然转变乃至对戏剧的态度转变都令读者猝不及防。如同当年简·奥斯汀的亲戚对那个“沉默的简”感到恐惧一样,习惯了《傲慢与偏见》中仲夏夜场景的读者也会对简·奥斯汀的突然变化感到不安。然而至少刘易斯已经注意到:“作为旁观者,范妮也不乏观察的乐趣。在彩排《恋人誓言》时,她‘感到大家都那么自私,却又都遮遮掩掩,她觉得好笑’。可以确信,简·奥斯汀也常常体验这种乐趣。”

在英国BBC1983年电视剧版的《曼斯菲尔德庄园》中,范妮从儿童到少女的转换过程由埃德蒙朗诵库博(William Cowper)的作品连接。库博是当时英国最受欢迎的世俗诗歌与圣诗作者,被后世认为是浪漫派的先驱。电视剧中引用的库博作品是:“天才是神力年复一年表达的最佳极致,全在人的漫不经心中呈现。熟悉结果,我们忽略原因。在自然的恒久之中,宜人的月份定期回归,逝去世界如期更新。不要惊叹从匮乏到富足是自然的进程,它教诲众人:伟大生命的转变与在天堂的真理同在;万物皆有灵魂,这个灵魂就是上帝。”

比库博晚诞生10年、与简·奥斯汀年岁相当的浪漫派诗人柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge)称库博为“最出色的现代诗人”。20世纪的利维斯则认为,简·奥斯汀是英国小说史上第一位真正的现代作家。如前所述,简·奥斯汀小说中特有的梦幻封闭氛围经常诱使读者忘记当时发生的其他事件:《理智与情感》与拜伦的《哈罗尔德游记》同年出版,《傲慢与偏见》赶上了雪莱的《麦布女王》,《曼斯菲尔德庄园》则要面对华兹华斯的《漫游》。在这个拜伦高呼“星耶峰耶俱无生”的时代,对“Nature”的定义已经与18世纪不同。18世纪代表“自然”、“天性”的“Nature”开始着眼于认知人与事的本相或真相。在《曼斯菲尔德庄园》中,与埃德蒙的惶恐同样令人印象深刻的是范妮在书中不断强调的“我不能演戏”。当简·奥斯汀说,范妮“获得了人类最重要的知识:了解自己以及责任”时,未来全知全错的爱玛与全知而无所作为的安妮已经呼之欲出。

读者看到《傲慢与偏见》时,简·奥斯汀已经仿佛泰戈尔所说的那样不留痕迹地飞过。简·奥斯汀建造了一个主题公园,游客流连其中很容易忘记外面的世界,但作为经营者的简·奥斯汀从来不会忘记。刘易斯曾经揭露过这个真相:“简·奥斯汀看到生活中的可笑之事渐渐变成一种痛苦,迫使她从觉得自己‘像是上帝派来的间谍’到后来感到‘心痛不已,因为必须保持沉默’。”但这还不及奥登(Wystan Hugh Auden)说得残忍:“生活是否只有这样两种可能:一种可能是幸福、健康、有魅力、有风度,善于和人打成一片,成为好情人、好父亲或好母亲,但前提是你不能对生活有太多的好奇心。另一种可能是你很敏感,对你周围发生的一切高度觉悟,因此,你不要期待幸福,也不要期待在爱情、家庭以及其他任何群体中获得成功。存在这样两个世界,你不能同时属于两个。假如你属于第二个,你就不会幸福,因为你永远向往第一个,但同时自己又瞧不起它,而第一个世界也不会因为你的向往而给予回报,因为它在本质上只属于自己。” 文学道德姐妹偏见傲慢傲慢与偏见奥斯汀曼斯菲尔德庄园理智与情感