脏话简史

作者:三联生活周刊(文 / 小贝)

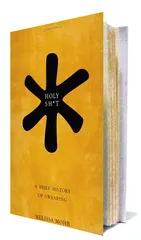

( 《天哪:脏话简史》 )

( 《天哪:脏话简史》 )

在莎士比亚的《哈姆雷特》第三幕第二场中,哈姆雷特问欧菲莉亚:“我可以躺在你的膝盖中间吗?”欧菲莉亚说不行,哈姆雷特问:“你以为我是在说脏话吗?”(country matters?)为了显得委婉,在文中莎士比亚用一个干净的词换掉了一个脏字。这是常用的躲避禁忌和审查的手段。诺曼·梅勒的小说《裸者与死者》中的水手经常说fug这个词。

梅丽莎·莫尔说:“英语中大概有100万个词。其中很少的几个——十来个——是脏话,但它们戏份很大。它们令我们震惊、令我们受到伤害。它们会使我们的心跳加快、令我们的掌心出汗。它们能帮我们处理情感压力、缓解疼痛。”骂人的话会引发强烈的皮肤导电反应,其效果甚至比“死”和“癌症”还强烈。脏话能帮助我们忍受疼痛。一项研究发现,受试者在重复脏话时,比他们重复中性词时双手在冰水中浸泡的时间更长。

莫尔之所以研究脏话,是因为在她看来,“脏话是一个独特的棱镜,透过它可以了解历史。人们骂人时骂的是他们在意的东西,过去也是如此。脏话的历史就像一幅地图,可以看见几个世纪以来人们的感情生活中最核心的话题”。

莫尔在书的开头说,她的祖母得了阿尔茨海默症,彻底丧失了语言能力。但是当她坐在轮椅上遇到颠簸的时候,她会骂一句“shit”(该死)。1866年,法国诗人波德莱尔因中风而病倒。他失去了言语能力,只重复说一句话,这句话导致照顾他的修女把他扔出了医院。这句话是温和版的“该死的”(damn)!但在1866年,这句话让修女觉得不可原谅,她们只能认为波德莱尔是被魔鬼附体了。

为什么丧失语言能力的人还会骂人呢?科学家们说,脏话在我们大脑中的位置不同于一般的词。大部分词都被保存在大脑的上层,即大脑皮层,那里也控制自发行为和理性思考。脏话被保存在大脑的下层,边缘系统,主要负责情绪、本能反应,以及控制心跳和血压的自主神经系统。所以语言能力被疾病破坏的人也还能骂人。

( 梅丽莎·莫尔 )

( 梅丽莎·莫尔 )

今天,许多人不仅对骂人的话感到震惊,而且瞧不起它们。哈佛大学一位人类学教授说,说脏话是头脑懒惰的标志,说明骂人的人想不出更加有创意的表达方式。詹姆斯·奥康纳2000年出版的《脏话控制》一书中列举了骂人的24个不对,包括让你显得失控,缺乏品格,粗鲁、懒惰的语言,缺乏想象力等。

莫尔说:“脏话确实会伤害人、粗俗,被过度使用了。但它们还做着其他语言做不了的事情。它们是表达极端情绪时最强大的词语,不管是负面的还是正面的。它们侮辱和侵犯他人(无论如何,这是语言的功能之一);它们能宣泄疼痛和感情;它们能强化群体成员之间的纽带。有时只有骂人的话才能满足我们的需要。语言就像一个工具箱,脏话就像锤子。你可以用螺丝刀、扳手或钳子把钉子钉进木头里,但只有锤子最适合干这个。人们对脏话感到焦虑,是因为害怕文明只是一层薄薄的虚饰,遮不住表面之下的乱象。我们担心这层脆弱的薄膜会被脏话撕开,但脏话一直与我们同在,有研究发现,当代说英语的人每天会说80到90个脏字。跟‘我们’出现的频率是一样的。心理学家的研究发现,大部分孩子两岁前至少就学会了一个骂人的词。孩子从三四岁就开始骂人了。就像健康的大脑需要它的上层与下层一样,健康的社会也需要好的语言和糟糕的语言。”

人人都会骂人。人们往往以为下层阶级骂人的次数比较多,这种观点源远流长。有句老话说:“他像个锅匠那样骂人。”锅匠是走来走去修理金属器皿的人,跟流浪汉差不多。中产阶级骂人最少,上层阶级骂人就比较多,正在向上爬的人需要当心他们的言辞,以此把自己跟下层阶级区分开来。但还有句话叫“像勋爵一样骂人”。贵族已经有了稳定的社会地位,所以他们可以想说什么就说什么。

莫尔说:“今天一些词的震撼效果在下降,表示特征的词在扩大。在美国,越来越忌讳用一个人的特征来指代他,如按照其块头(胖)、残障(瘸)或者头脑的灵活度(笨)。要成为真正有用的骂人的话,这些词必须失去其字面意思,在语法上变得更灵活。当我们说脏话时,很有可能我们只是用它们表示强烈的感情,词语的言外之意比它们的字面意思更重要。也许有一天,当我们的手指被锤子砸到时,我们会喊:又胖又瘸的银行家!” 简史脏话