理查·施特劳斯的藏书票

作者:三联生活周刊(文 / 子安)

( 理查·施特劳斯 )

( 理查·施特劳斯 )

《芬格斯坦版画选》的作者德国收藏家纳赫瓦塔尔曾在书中将芬格斯坦比作“20世纪的奥德修斯”。如此评价并不过分。1907年芬格斯坦从澳大利亚回到了欧洲,他从意大利的帕拉莫徒步走到了慕尼黑,在那里开始师从于德国象征派画家福兰兹·斯塔克(Franz Stuck,1863~1928)和瑞士画家保罗·克里(Paul Klee,1879~1940)。一年后,不堪寂寞的他再次踏上了巡游的征程。这次的目的地是香港。在此后的四年,芬格斯坦始终巡游穿行于东亚的中国和日本之间。1913年他回到欧洲大陆,最终定居于柏林,结束了自己长达10年的不间断的海外漂泊。

环游了几乎半个地球的芬格斯坦继承了犹太人固有的语言天赋,熟练掌握了15种语言,这一优势使他迅速融入了德国文化圈。上世纪初的柏林,是表现主义的天堂,吸收了日耳曼和波希米亚文明的精髓,会聚了文学、艺术、音乐等领域的各路精英。1910年芬格斯坦加入了利伯曼(M. Liebermann)创办的“德国艺术社团”(Neue Sezession),此时的理查·施特劳斯(Richard Strauss,1864~1949)则正在柏林歌剧院担任音乐总监,两人可能并不认识。不久,芬格斯坦与众多我们熟知的名字同时出现在了人们的视线中。1917年,他应邀在《马西亚斯》(Marsyas)杂志发表插画作品。该杂志曾刊登过多位知名作家的文章,包括了奥地利作家雨果·冯·霍夫曼斯塔尔(Hugo von Hofmannsthal,1874~1929)、德国反战小说家海因里希·曼(Heinrich Mann,1871~1950)、诺贝尔文学奖得主赫尔曼·黑塞(Hermann Hesse,1877~1962)、表现主义作家阿尔弗雷德·德布林(Alfred D~blin,1878~1957)、著名犹太裔作家斯蒂芬·茨威格(Stefan Zweig,1881~1942)和弗兰兹·卡夫卡(Franz Kafka,1883~1924)。杂志每期都会选用一些具有代表性的表现主义版画作品,芬格斯坦应邀为杂志制作了六幅版画插图。

作为柏林“犹太艺术家社团”的活跃分子,芬格斯坦与音乐界的交流逐渐频繁。1920年,他为乐评人阿道夫·韦斯曼(Adolf Weissmann,1879~1929)的《花园里的歌声》制作酸刻版画插图。其中主题多取材于音乐大师的作品,比如莫扎特、舒伯特、瓦格纳、柴可夫斯基和理查·施特劳斯等。自1920年起,芬格斯坦先后制作了10幅主题为“母亲”的铜版画。1921年,他为戏剧评论家阿尔弗雷德·科尔(Alfred Kerr,1867~1948)的诗集《店主的镜子》即兴创作了12幅版画,以此响应与柏林出版商正在闹矛盾的理查·施特劳斯。芬格斯坦的犹太身份使得他与几位年龄相仿,同命相连的犹太“文艺青年”有了更多接触。卡夫卡和茨威格便是其中的几位。

茨威格与理查·施特劳斯是挚友。施特劳斯曾受雇于纳粹,被希特勒任命为帝国音乐局总监,他在音乐界的名声不太好。意大利指挥家托斯卡尼尼(Arturo Toscanini,1867~1957)曾这样评价他的这位同行:“在施特劳斯这个作曲家面前,我要脱帽致敬;在作为一个人的施特劳斯面前,我要把帽子戴上。”施特劳斯在音乐方面取得的伟大成就掩盖不住他颇受争议的另一面。当艺术家一旦卷入政治漩涡,再想脱身简直是妄想。然而,施特劳斯与茨威格的友情是真挚的,其中展现了自己不加伪装的做人原则,虽然二人在音乐创作上的书信往来完全是秘密进行的。施特劳斯与茨威格共同合作改编的歌剧《沉默的女人》于1935年完成。盖世太保截获了一封施特劳斯写给茨威格的信,信中讽刺挖苦了纳粹的种种罪行,希特勒得知后大怒,立即罢免了施特劳斯的官位。当《沉默的女人》在德累斯顿首演时,施特劳斯还为茨威格据理力争,甚至威胁希特勒若不将茨威格的名字重新加印在宣传海报上,他就会罢演。为了顾全大局,希特勒同意了他的要求,但歌剧在公演了几次后即被全国禁演。施特劳斯与茨威格长达四年的“地下”合作也宣告结束。

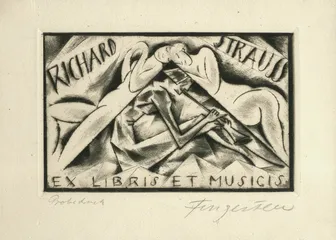

芬格斯坦为施特劳斯先后制作了两枚藏书票,画面中的是第一枚,制作于1928年,从表现形式和主题内容都可清晰辨识出此票是一枚典型的音乐主题藏书票。音乐主题与神话、圣经、人物、情色并列为西方藏书票的五大主题,也是票主最喜欢选择的主题之一。与普通藏书票的形式不同,除了在票面中刻有拉丁字符“Ex libris”(属于某人的书),在其右侧附加了拉丁字“Et Musicis”(音乐),组合在一起便是“某人的音乐藏书票”。在芬格斯坦为俄国音乐家斯特拉文斯基制作的藏书票中,同样延续使用了“Ex libris Et Musicis”的表现形式。

( 理查·施特劳斯藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1928年) )

( 理查·施特劳斯藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1928年) )

这枚藏书票是以施特劳斯1928年完成的《埃及的海伦》歌剧为主题。坐在中心手持乐器,闭目吹奏的帕里斯被若干个大小金字塔环绕着,他又似被笼罩在了一个巨大金字塔下,塔顶左右各有两个女子依附于上。她们中的一个应是海伦,另一个则是帕里斯的前妻俄诺涅,这是一个关于帕里斯与两个女人的故事,一个关于人在受到外界诱惑而迷失自我的故事。我们知道“帕里斯的抉择”引起了“特洛伊之战”,在帕里斯做出的几次抉择时本都有回旋余地。这位世上最美的男子没有珍惜他与妻子俄诺涅在伊达山的仙境生活,而爱上了海伦,可在他中毒急需解药时,却被俄诺涅拒绝,帕里斯于是为自己的选择付出了生命的代价。一个人在面对两种或多种抉择前徘徊不定、犹豫不决时,悔恨也就离自己不远了。做出决定就应持之以恒,不懈不弃地按照预想的方向追求,若瞻前顾后,患得患失,最后只会一无所得。

1935年施特劳斯在日记中回忆:“1933年的11月,戈培尔宣传部长在没有征得我个人同意的前提下任命我为‘帝国音乐局总监’,没有人事先与我沟通。当然,我会荣幸地接受这份工作,眼看那些外行人指手画脚,不如通过我的努力为德国音乐做出一番成就。”自那一刻起,他的人生就在一次抉择中发生了改变,被政治漩涡拖进了深渊,他选择的是一条令自己深陷泥潭、毁誉参半的后半生的道路。而芬格斯坦似乎在他出世的那一刻就预告了自己的命运会如“奥德修斯”的归途之旅般荡气回肠,他割不断犹太人千百年来追寻归宿的情结,他在死神降临前便为家人安顿好了避难所,而自己最终选择继续留在意大利生活,在坦然等待着死亡的步步逼近时,他心底依旧保存着对生命积极乐观的渴望。一位集中营的犹太幸存者在1940年芬格斯坦刚被捕时竟然认出了这位柏林“红极一时”而即将被世人遗忘近半个多世纪的表现主义画家,他在自己的牢房里日夜埋头刻版作画,乐此不疲直至自己的归途结束。

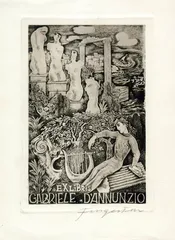

( 邓南遮藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1936年) )

( 邓南遮藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1936年) )

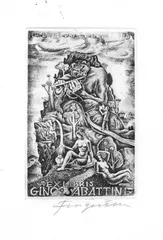

( 萨巴蒂尼藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1939年) )

( 萨巴蒂尼藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1939年) )

( 斯特兰斯藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(30年代) ) 藏书票茨威格表现主义格斯理查艺术音乐施特劳斯