克尔凯郭尔诞辰200周年

作者:薛巍(文 / 薛巍)

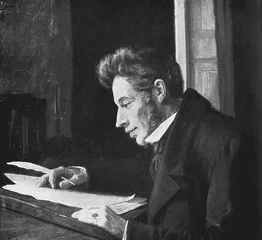

( 丹麦哲学家克尔凯郭尔 )

( 丹麦哲学家克尔凯郭尔 )

人生就是重复

《剑桥哲学指针·克尔凯郭尔卷》介绍说:“克尔凯郭尔出生于1813年5月5日,跟瓦格纳和尼采的父亲同岁,比陀思妥耶夫斯基大8岁,比马克思大5岁。跟卡夫卡一样,他只活到了42岁。”1842至1846年的4年间是克尔凯郭尔全力以赴从事创作的阶段,1843年完成了《非此即彼》、《恐惧和战栗》,1844年完成了《焦虑的概念》、《哲学片段》,1846年发表了《对哲学片段的结束性非科学性附录》,1847年又写完了《爱的行为》。在生命的最后岁月,克尔凯郭尔在报刊上发表文章,还自己印制传单和小册子攻击教会,他还亲自到街上去散发。1855年10月初,他在街上散发传单时突然病倒,随后去世。

美国哲学家威廉·巴雷特在《非理性的人》一书中说:“克尔凯郭尔以非常危险的高速从事写作,他的心灵就像一团熊熊燃烧的火焰,几乎要胀裂似的,充满种种观念,有时只能捕捉住这些观念的一种急速的闪光把它写下来。因此,他的许多作品就都有种种间断与转换、调向与转折、旁白与隐喻。

“他是个偏执乖戾、稀奇古怪的人物,而且由于其貌不扬,在其故土哥本哈根,街道顽童常常尾随其后大叫非此即彼!非此即彼!他有一双好眼睛,但他的吸引人的地方仅此一点;纺锤般的体形,驼背,满头乱发,使他看上去简直像个稻草人。然而,他似乎带着一种讽刺性又带有善意的幽默感,接受了他的身躯。”

克尔凯郭尔认为,应该把人的生存理解为肉体生存,人生不可能客体化,因为人的生存一直处于生成中。个人的生存就是不断追求,人生不会有完成、完善的时候,不会是一个封闭的体系。关于人生的真理,只能是相对于主体的真理。离开人生的、客观的抽象真理,不是某种假设,就是近似的知识。真理与激情密切相关,真理是以激情为基础的,只有当人们忘记了人是生存着的主体,激情才隐去。但这样人就成了某种幻想性的东西。

( 《牛津克尔凯郭尔手册》 )

( 《牛津克尔凯郭尔手册》 )

克尔凯郭尔认为,人可以以三种不同的方式生活:审美的、伦理的和宗教的。根据这种区分,小孩子全然是美学家,因为他只生活在瞬间的苦乐中。这样的生活有时看起来也挺美,因为他们在反映某个单纯美丽对象的瞬间,总闪现出自己本性和热血的全部魅力。如果他们喜爱的鲜花凋谢了,他们就会迅速陷入绝望。美学家是这样一些人,他们之所以愿意生活,就是为了这样一些特殊的令人快乐的瞬间。但在花丛背后总有一具露齿而笑的骷髅,把整个生命都押在快乐瞬间的人,追求它们时必定会铤而走险。伦理的人生是遵守道德规范、承担道德责任的人生。审美的人会屈服于性冲动,道德的人则会接受婚姻中的义务。某些类型的生存方式比其他生存方式更本真,但实现本真的生存不是认识问题,而是在面对非此即彼时不停地做出选择。

1843年,克尔凯郭尔还出版了《重复:实验心理学的尝试》一书。书中记述了他自己的心理实验,生活的重复到底是怎么回事。关于重复的含义,克尔凯郭尔在《什么是怀疑》中做了详细的说明:人的意识摇摆于理想性与现实性之间,摇摆于纯概念和感性经验之间。如果所有的东西都是直接给出的、现成的,那么经验就只是个别性的经验,那样,重复就不会作为问题提出来。另外,理念中是没有重复的,因为理念是不变的,所以谈不上重复。只有当理念和现实相接触时,才会发生重复这一现象。当人看到具体的某事、某物,这时理想性的东西才加入进来,想把看到的东西解释为重复。

在《重复》一书中,克尔凯郭尔明确指出,重复就是希腊人所说的回忆。不过重复同回忆的方向相反。回忆是向过去重复,而重复是事物向前进方向的回忆,因此回忆使人痛苦,重复使人幸福。

克尔凯郭尔指出,人生就是重复,是活在未来中的过去。希望是件从未试穿过的新衣,回忆是一件美丽但也穿不下的衣衫,重复是一件永远穿不破的合身的衣服。它甚至是每天必需的饮食。但承认人生是重复是需要勇气的,它既不是纯粹的未来,也不是纯粹的过去,而是一种当下、瞬间:过去在未来中重复。只有重复的存在,才有统一的主体可言。否则主体便无从说起,人也不能说我是某某。仅有未来,人便化为飞灰;仅有过去,人便化为顽石。唯有在重复中,主体才是同一个主体。所以,重复是形而上学的基础。

焦虑是自由的眩晕

最新出版的《牛津克尔凯郭尔手册》说:“克尔凯郭尔虽然外在活动很少,但他的一生却是19世纪最迷人的人生之一,因为他既是纽曼又是尼采,既是波德莱尔又是易卜生,既是一个颓废、给人启迪的作家、忧郁的丹麦人,又是精神抚慰和人生引导大师。”所谓精神抚慰说的应该是克尔凯郭尔对焦虑的讨论。

1844年6月17日,克尔凯郭尔用笔名“哥本哈根的卫士”出版了《焦虑的概念》一书。4天前,署名约翰·克里马克斯的《哲学片段》上市。此时克尔凯郭尔31岁,他已经用笔名出版了好多本书。他已经养成了一种习惯,每出版一本用笔名的书,就出一本署真名的书。署真名的书代表他的宗教观点,用笔名的书表达的则是审美或道德观点。但到了《焦虑的概念》发生了变化,这本书一定是看上去足够直接、宗教了,因为克尔凯郭尔没有跟它一起提供另一个文本。

应对焦虑的方式对决定我们的生活和性格具有很大的影响。但在历史上,哲学家们都对这种时刻困扰着我们的感受避而不谈。克尔凯郭尔则是一个例外。他所著《焦虑的概念》对哲学家海德格尔、萨特和神学家蒂利希、巴特、尼布尔产生了很大的影响。因为他的分析,海德格尔和萨特才得以开始把这种情绪哲学化。如果只挑一部存在主义心理学和心理分析文本,那肯定就是《焦虑的概念》了。克尔凯郭尔的基本观点是,焦虑是我们的精神教育的首要资源,而不是应该去治疗的疾病。

克尔凯郭尔是从他的亲身体验来分析问题。他对焦虑这种慢性的、令人不安的情绪非常熟悉,他在日记中写道:“一切存在都令我焦虑,从最小的苍蝇到转世之谜。一切都无法解释,尤其是我;对我来说一切存在都被感染了,尤其是我。我的忧郁极大、无边无际;除了天上的上帝,无人知晓,他也不会安慰我……”如果今天克尔凯郭尔还活着,医生肯定会给他开许多抗焦虑的药物。克尔凯郭尔的书每隔两页就会看到焦虑的字样。克尔凯郭尔对焦虑的理解主要出现于《焦虑的概念》一书中,这本书写得深奥、错综复杂,好像其目的就是为了引起它所剖析的那种情绪。

克尔凯郭尔认为,关于道德和宗教的真理应该以间接的方式传达。《焦虑的概念》用了笔名。他说焦虑“跟畏惧类似,但跟畏惧又有区别”,康德和黑格尔把焦虑归为畏惧的一种,克尔凯郭尔指出,焦虑跟畏惧的不同在于,焦虑的对象通常是不确定的,焦虑不是针对具体东西的焦虑,而是精神的特征——人之为人的特征。焦虑几乎总是对无的焦虑,焦虑所围绕的无通常是将来,将来充满可能性,所以我们跟将来的关系充满焦虑,“焦虑是关于明天的,焦虑就是不耐烦”。

焦虑是“令人同情的反感和令人反感的同情”,同时令人感到喜欢和反感。在观察儿童时,人们能够看到这种焦虑:追求危险、可怕、神秘的东西。焦虑就像眩晕,眼睛刚好看见深渊的人感到眩晕。但为什么会这样呢?“焦虑是自由的眩晕。”人们为什么会喜爱焦虑呢?对遭受焦虑的人来说,提议他去喜欢他们的焦虑,这未免有些太狠心了。而且现在焦虑被列为精神疾病,没人会喜欢患上精神病。他这么说大概是因为我们既畏惧我们的自由,也喜爱我们的自由。克尔凯郭尔认为,我们正是在焦虑中感受到了我们的自由,焦虑实际上是可能性的同义词,自由的可能性。焦虑是自由在可能性中揭示自己。当意识觉悟到,可以做某件事,但不是必须去做,这时便产生焦虑,如果去做了,自由变为现实,不可收回。焦虑是唯一把自由作为自由来体验的形式。性爱中也总伴有焦虑。精神意识到,献身于性爱,在某种情况下会引起反对精神的力量,将精神置于不顾,“因为在性爱的高潮中精神无力在场,因为精神无力在性爱中表达自己”。

克尔凯郭尔说,我们应该正确地焦虑。什么是正确的焦虑方式呢?或者,焦虑的恰当对象是什么呢?使我们能够抛弃的那种焦虑是对自由的可能性的焦虑,焦虑于一个人会用他的自由去做什么。 郭尔克尔凯诞辰200克尔凯郭尔周年