心之茶:闲寂茶的形成

作者:三联生活周刊(文 / 熊仓功夫)

( 千利休像 )

( 千利休像 )

珠光之茶

闲寂茶的创始人是村田珠光。关于村田珠光世间流传着诸多传说,而真相却被包裹在层层迷雾之中。我们甚至怀疑他是否真实存在过。但值得注意的是,闲寂茶的集大成者千利休等始终认为村田珠光方是闲寂茶的创始人。据传说,村田珠光是在东大寺担任检校一职的村田杢一的儿子,于永庆二十九年(1422)生于奈良,11岁时进入称名寺研习佛法。但称名寺的修行无法令他满足,于是在19岁那年,珠光投入一休宗纯的门下拜师参禅,最终开了道眼,甚至受赠圆悟禅师的手迹,作为印可证明。

当时一休周围聚集着众多文人,例如:为了修复大德寺山门而卖掉珍藏的《源氏物语》抄本的连歌师宗长、能乐师金春禅凤。在记录禅凤谈话的《禅凤杂谈》一书中,记载了珠光的“云遮月、月更美”一辞。珠光认为明亮皎洁、毫无缺憾的圆月自是十分美丽,却非自己所好,在云彩间若隐若现的月亮带着缺憾美,却更动我心弦。想必禅凤对珠光此言十分赞同,因而将其收入谈话集中。

“云遮月、月更美”的美学意识是一休周围的连歌界、能乐界、茶道界间共通的美学意识,它贯穿了整个中世文艺界,而支持这一美学思想的正是中世的禅宗。

村田珠光认为:即使是生活富裕的百姓,想要收集那些珍藏于足利幕府珍宝库中的中国陶瓷也绝非易事。一味迷恋无法得到的东西、终日幻想豪华的中国陶瓷与庄重的茶会,这显然毫无意义。连歌的美学意识与禅宗的教诲也并不提倡豪华无憾之美,却将缺憾之美、余白之美视作最美。珠光在一休身边学到的正是与豪华书院茶道相反的朴素的茶道,这是突破真格限制的草格之美(译者注:真格/草格是茶道的表现形式。真格指正规风格,草格指不拘形式的风格),他毕生都在追求支撑草格之美的精神。

( 茶道深入了日本普通人的生活,他们所使用的茶具和点茶的方式,都遵循了一定的规则 )

( 茶道深入了日本普通人的生活,他们所使用的茶具和点茶的方式,都遵循了一定的规则 )

村田珠光是在茶道中提出心之问题的第一人。他认为,茶道是实现“心灵”自由这一最高境界的“途径”。

闲寂茶的完成:绍鸥之茶

( 日本著名的茶史专家熊仓功夫 )

( 日本著名的茶史专家熊仓功夫 )

在《南方录》中有如下一段记载:

四张半茶室为珠光所建,称之为真茶室,贴白色鸟子纸、无缘杉板屋顶、上苫薄板、方形顶、六尺壁龛,(中略)至绍鸥,改变四张半茶室,纸壁改土墙,木格改竹格、移隔扇护板,地板边缘改薄涂或白木,称之为草茶室。

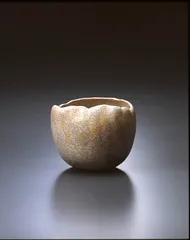

( 十五代吉左卫门 皪釉乐茶碗 梨花 )

( 十五代吉左卫门 皪釉乐茶碗 梨花 )

前面已经讲到,村田珠光提倡的闲寂是打破豪华书院茶道的限制,绽放缺憾之美。那么他是如何表现这种美感的呢?正式的书院茶室的地板称为“张付床”,就是在地板上贴宣纸,描绘水墨山水画。从外面看宛如将绘有水墨画的隔扇铺于地板之上。而珠光改用白色鸟子纸(译者注:和纸的一种,用于书法和绘画等)张贴。也许,白纸一张反倒绘出了尘世种种,而蕴含其中的正是所谓“低调”之美。此外,书院茶道多采用雕刻了繁复装饰的屋顶,而珠光提倡无装饰的杉木板屋顶,这种去繁就简也谓之低调。

那么,武野绍鸥又是如何呢?他从珠光的白纸墙上将鸟子纸揭下来,创造了露出泥土的土墙。这是一种更大胆的低调。对于这种如民宅粗墙般的土墙中蕴含的美学意识,是绍鸥第一个用“闲寂”一词来表述的。绍鸥用竹窗代替了原本的木格窗;关于地板的边缘,珠光追求真正书院茶道的墨漆涂抹的风格,而绍鸥提倡露出木纹的薄涂方式,甚至尝试不涂油漆以木地板本来面目示人。从《南方录》的记载看,应该说正是在武野绍鸥时代,茶室在表现方式上实现了从真到草的飞跃。不仅是茶室,我认为在确立闲寂茶的基本美学形式方面,武野绍鸥也发挥了莫大的作用。

( 十五代吉左卫门 烧贯黑乐茶碗 女娲 )

( 十五代吉左卫门 烧贯黑乐茶碗 女娲 )

利休之茶道

那么,利休确立的茶道又有哪些特色呢?它们表现在茶室、茶具、礼节、做法、美学意识等诸多方面。首先,我想谈谈茶具特别是乐茶碗的问世。

在武野绍鸥时代,人们对茶具的注意开始从中国茶具转向日本茶具,甚至开始重视位于中日之间的朝鲜半岛出产的茶具。具体说,净水罐和插花器皿等开始使用备前、信乐产日本陶器,而来自朝鲜半岛的井户茶碗、刷毛目和三岛茶碗也逐渐受到大家注意。

当时对于茶具用陶器,人们所做的主要是从已有器皿中挑选适合茶道之物,也就是进行鉴定甄别。早期,茶人们主要着眼于发掘具备名品资质的茶具(这称之为鉴定),而不是创造新茶具。利休也曾同样使用过日本和朝鲜茶具,然而他最终摒弃了茶人的传统做法,开始着手设计和制作适合自己的茶具。他对茶釜、金属工艺、漆器表现出极高的热情,但最大的功劳则是通过与乐长次郎的合作创造了乐茶碗。

历史上对于乐长次郎生平的记载并不详实,他似乎曾经是一名瓦师。在一片刻有天正二年(1574)字样的狮子留盖瓦上刻着“长次郎造之”的字样,这似乎是我们能找到的最早保留长次郎之名的物品,该瓦片的胎土和釉药的特点与长次郎所制茶碗几乎完全一致。也许在利休看来,这种粗糙的瓦土和釉药的质感最适合表现闲寂茶之美吧。

从天正七年(1579)开始,茶会记中开始出现“赤色之茶碗”、“边缘弯曲之茶碗”等描述。想必这是指长次郎烧制的赤乐茶碗以及一种碗状杯口呈现外张的茶碗。天正十四年(1586),备注为“宗易形”的茶碗出现在茶会记中,从这些被通称为“今烧茶碗”的茶碗中不难看出,利休指导设计的新品茶碗开始受到重视。恐怕它指的是一种长次郎制造的半筒状、杯口内收、黑釉浓重的黑乐茶碗。

乐茶碗的特征是全部手工制作,不使用旋床,杯身与底座全部上釉,根据茶人的要求限量烧制。其特色是几乎不施图案,仅有红、黑二色,安静的造型和釉质表现出茶道对一无所有这一最高境界的追求。也许利休是试图通过乐茶碗来表现自己心中的闲寂茶,乐茶碗也是最早的为茶道专创的茶碗。

据说,晚年的丰臣秀吉讨厌黑茶碗。细川三斋曾说过:利休和秀吉之间甚至为此出现了对立。尽管遭到秀吉的否定,乐茶碗依然在利休过世后成为闲寂茶的传统茶具。今天在千家流茶道礼仪中,它依然受到极高评价。

传杯饮茶法

接下来,我想谈谈利休茶道中著名的传杯饮茶法。大家轮流饮用一杯浓茶是一种不可思议的做法。对于并不习惯传饮的日本人而言,与陌生人同用一只茶碗显然是有心理障碍的。

在思考为何采用传杯饮法之前,我们先来考虑一下产生心理障碍的原因吧。日本人对直接接触唇部的器皿天生具有洁癖,因此拿碗时会尽量使手指不触碰碗的边缘。用手指触摸茶碗内侧则被视作不成体统的行为。

饭碗、汤碗、筷子、茶杯等直接接触唇部的物品都采取个人专用制。因此过去在任何家庭中,父亲的饭碗、母亲的饭碗都是固定的,公司里每人专用一只茶杯也很普遍。即使是父母子女、兄弟姐妹,在唇部领域依然贯穿着强烈的个人主义理念。

那么,如果强行踏入这一禁忌领域,后果又将如何呢?第一反应当然是拒绝。但一旦接受了对方,也就意味着彼此不再是陌生人。反言之,这种开放唇部领域的行为正是一种拉近关系的仪式。例如在婚礼上,新郎新娘将进行三三互饮的九次交杯仪式(译者注:新郎新娘在婚宴上用三只酒杯交换互饮,每只交换三次共计九次的仪式)以示结为夫妻。这种在亲戚和姻亲的见证下公然交杯饮酒的行为是极具深意的。同时这种传杯饮酒的习俗不仅在日本,也在全世界广泛可见。

无论在东方还是西方,这种传饮同杯饮料的仪式都是一种结成盟约、结为同心同德关系时所必须的仪式。这种仪式被称为共同饮食。关于共同饮食加强了人与人的连带关系这一点,已经无需赘言。在唇部观念禁忌很强的日本,茶会将这种全世界随处可见的习惯引入到浓茶的传饮法之中,可以说,茶会正是共同饮食这一仪式升华而成的文化。

据江户时代茶书的记载:传饮法是由利休最先提出的。浓茶的点茶程序极其复杂,逐一点茶将耗时过长。因此利休将其简化为传饮法。当时为大家分别点茶的做法称作“各服点”(译者注:即逐杯点茶),与之相对,传饮法则被称作“吸茶”。

茶会记中最早出现吸茶一词是在天正十四年(1586),其时的利休已进入晚年。从这时起,吸茶一词开始频繁出现于茶会记中。事实上,传饮法也的确出现在利休的茶会上。在天正十六年(1588)九月四日的茶会上,主角是遭到丰臣秀吉斥责的禅僧古溪宗陈。古溪是利休最信任的禅僧,他即将被秀吉逐出京都,而利休竟然大胆地在位于秀吉眼前的聚乐第利休茶室,为古溪举行了送别茶会,而且壁龛上悬挂的是著名的通称生岛虚堂的虚堂智愚的手迹。这幅生岛虚堂的手迹为主君秀吉所有,并非利休之物,因受命于秀吉修理裱褙,手迹由利休暂时保管。茶会记中写道:“此事瞒于主上。”也就是说,利休瞒着秀吉将其用于古溪的送别茶会,事情一旦暴露,后果将不堪设想。但利休却具此豪胆。

据《茶会记》记载,茶会的主客是古溪的师兄春屋宗园,次客为古溪,末客为三井寺的本觉和尚。点茶时,利休为主客春屋舀粉茶三勺,加少量热水,点成浓茶,接下来用五勺粉茶点作吸茶。五勺粉茶的量对两人而言似乎嫌少,既是吸茶,则无疑采用了传饮法。为表示敬意,利休为主客春屋宗园单独点茶,对次客等则采用传饮法。

从以上叙述看,利休确立传饮法为茶道做法这一点毫无疑问,但创立传饮法是为了节约时间这一观点似乎难以令人信服。首先,如前所述,传饮法的目的不是节约时间,而是通过共饮一杯茶来结成盟约、深化友谊;其次,传饮法在利休时代得到普及,并在利休的推动下被确立为点茶法。

从《松屋会记》中记载的永禄六年(1563)的松永久秀的茶会来看,其时大家已采用了传饮法。从上述例子看,传饮法似乎更像是起源于武士以及民俗式饮酒方式。在中世,民众之间做出约定时,会面向神灵起誓,然后焚烧誓纸,将灰烬融于水中,由大家传饮。这是一种誓将同心同德的仪式,称作一味神水。在饮酒仪式中也有许多相同的例子。也就是说,中世民众生活中一味神水的仪式,被引入同是中世人开创的茶道中,并作为茶道做法被确立下来。对于没有试毒习惯的饮茶会,战国武士难免心怀不安,而这种主客传饮一杯茶的做法正好打消了他们的顾虑。松永久秀是中世下克上风潮中诞生的战国武将,他的茶会中出现传饮法恐怕与此历史背景不无关系吧。

利休确立的点茶做法中似乎弥漫着战国硝烟的味道,但它定型为闲寂茶的做法,方形成今日的茶道。

(本文选自熊仓功夫《茶之汤与生花的历史》,作者授权发表。翻译:施真) 茶具闲寂茶道日本茶具珠光心之茶茶文化茶道精神文化形成