悲悯,然后和解

作者:李鸿谷 ( 冯小刚 )

( 冯小刚 )

准备:把不可能变成可能

三联生活周刊:我们回到19年前,回到那个有阳光、温暖的下午,你看完了刘震云《温故一九四二》,那个时候,你被什么东西打动了?

冯小刚:看完了这个小说,它让我对民族的认识有了新的变化。我发现我们这个民族很有意思,这个民族貌似有信仰,实际上可能是没有的。我是无神论者,我什么都不信,但是我去国外的教堂,我愿意坐在里头,那地儿挺安静的,让你有一种反省的感觉。但你在中国的寺院里就找不到这个。比如我再说俄罗斯这个民族,它也是灾难深重,跟中华民族差不多,但是你看俄罗斯民族出了一大批艺术家,像柴可夫斯基、肖洛霍夫、列宾,很多很多大师。他们的作品写灾难的时候,有特别宏大的救赎的主题。可是,中国的音乐你仔细听,《步步高》,还有《喜相逢》啊,《雨打芭蕉》啊,这些东西,都是看完这个小说我才愿意去想的。

三联生活周刊:然后你就去找刘震云……

冯小刚:1994年,那时候我刚拍完他的《一地鸡毛》,我拍电视剧,还没拍过电影,具体找多少钱来拍它,我还都没有概念呢。当时在京丰宾馆开一个会,在那里,碰到刘震云,我告诉他我有这个想法。震云说:“不着急,容我再想想。”过后很长一段时间,我们也经常见面,梁左、王朔、刘震云和我,我们四个隔长不短地包顿饺子,凑几个凉菜,说一宿的醉话。这中间我记得有几次提起来说应该拍这个电影,震云都不实接这个话茬。

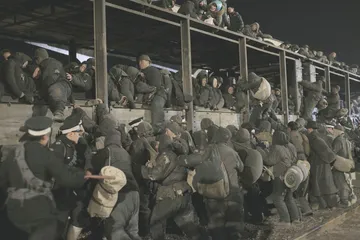

( 电影《一九四二》剧照。灾民遭遇日军轰炸 )

( 电影《一九四二》剧照。灾民遭遇日军轰炸 )

三联生活周刊:看来刘震云很谨慎。

冯小刚:到了2002年,过年的一个晚上,刘震云来了,我俩喝了酒,喝完酒坐在我们家地上。我印象特别深,我给他念北岛的散文集《蓝房子》,从那里头你能看出北岛有他思乡的一面,他的散文跟他的诗是两个劲儿。然后,我印象中,刘震云说:“我今天来有件大事,我想把《温故一九四二》这苦孩子正式托付给兄长了。”他说兄长,因为他比我小。然后他说:“这件事我愿意和兄长共进退。”

( 电影《一九四二》剧照。陈道明饰演蒋介石 )

这样,马上我就把小说给中军、中磊他们看,大家一下决心拿出来3000万元。在2002年,要拍一个文艺片,这基本上是一个自杀的投资数字。但是那时候,我已经有了一些贺岁片的群众基础。于是我们就先开了一个座谈会,在北影,参加的是导演和电影研究方面的专家,就在一个小平房里头。讨论会上所有人都反对,大家都说这是一篇特别好的小说——但这是个纯小说,它不适合拍成电影,因为它是一盘散沙。大家共同提出来,没有情节,没有人物,没有故事,那么多条线。最要命的是,一个电影可以有多条线,但是每条线的人物要互相见面,可这里大家是互相不见面的。

大家说完就散了,留下我和刘震云蹲在那个小平房外头,杨树底下。刘震云问:“这事儿你还做不做?”然后他自己又说,“我觉得呢,今天下午开这会呢,只得到了一个信息,就是‘不可能’。”震云说:“你前面拍那些片子、我写的小说都是把可能的事变成可能,把可能的事变成可能是一个特别没有价值的事,但是90%的人都是干的这件事。”他说,把不可能变成可能,这才是特别了不起的事,是他特别愿意做的事。正因为大家今天下午说它不可能,所以让我们产生了一定要把这个不可能变成可能的愿望。

( 电影《一九四二》剧照。涌向火车的逃荒灾民企盼火车能带着他们逃离饥荒 )

( 电影《一九四二》剧照。涌向火车的逃荒灾民企盼火车能带着他们逃离饥荒 )

三联生活周刊:是他的愿望更强烈还是你的更强烈呢?

冯小刚:我们俩都有。一个导演不可能把一个小说拿来就直接搬上银幕,肯定要在剧本上把小说进行一个加工。我们正式开始弄剧本,怎么弄,这时候刘震云又说了几句话:世界上有两种人。一种人,聪明人;一种人,笨人。聪明人弄剧本,是找另外一些聪明人坐在宾馆里刮头脑风暴,然后侃出一个故事来,就像当初我们《编辑部的故事》,就是弄一大帮人这么侃出来的。这种方式也卓有成效,东西也能出来。刘震云说他觉得呢,还有一种人是笨人,笨人的办法之所以笨就是不知道抄近路,不知道抄近路就只能把每一条路都走一遍,然后才能知道:哦,这条道是我要去的道。但是这里头你可能走了很多条冤枉道。我跟震云说,咱们俩肯定不是聪明人,是笨人,咱们就走笨人的道。怎么讲这个故事?我说咱们上路采访去,沿着你小说涉及的省份,咱们走,在这个路上,我相信,这东西就出来了。

( 王朔 )

( 王朔 )

三联生活周刊:你们去了哪些地方?

冯小刚:我们去了河南、陕西、山西、重庆。我们到河南发现,河南已经变得既没有过去也没有现在,就是那么一种视觉感觉。但是在河南的收获是,你能找到那些还健在的人,他能跟你聊一聊逃荒的事儿。

河南1942:60年后的一些发现

三联生活周刊:60年后,那些亲历者会怎样描述当年的灾难?

冯小刚:我们在河南巩义的一个教堂就碰见一个叫刘和平的老太太,这老太太跟我们说她经历的1942年灾荒。她看到过家里头亲戚要把孩子卖了,当妈的抄起扁担,一扁担就把孩子拍死,就是宁可拍死他也不能给卖了。她说家里一个亲戚倒在路边要死了,旁边的灾民过来扒开他裤子,在他屁股蛋子上割了一块儿肉吃。他之前是饿昏过去了,这一割,他一疼,就醒了。他说“你别割我的肉,我还行呢”。这灾民说“你不行了,你救救我吧”。

刘和平从那事儿之后就信了教了,她说她家里很多人都饿死了,然后那个传教士就让她把手放在《圣经》上,就说“我说一句你跟我说一句”。那老太太记着传教士说:主啊,你擦擦我的眼睛。她就跟着说:主啊,你擦擦我的眼睛。完了传教士说:别让我再流泪,让我忘了他们吧。从那以后她就在那教堂里头,现在估计也去世了。从那以后,刘和平老太太说她再也没有吃过肉,也没有哭过。

老太太给我们唱了一首歌,我们问她信不信有天堂,她说她当然信有天堂了。我们仨人蹲在墙根那儿,我说你跟我说说天堂是什么样,老太太牙都没了,当时九十几岁啊。老太太说:“玉石铺面黄金街”——这是穷人对财富的想象,玉石的铺面、黄金铺的街。这第二句最有劲儿:“喝口凉水就不饿”——这是一个灾民对天堂的想象,如果能喝口水就不饿,这太棒了,在天堂你能喝口水就不饿。“玉石铺面黄金街,喝口凉水就不饿”——天堂,一下子让我们对天堂认识得特别具体。

三联生活周刊:在路上,你们找到了故事?

冯小刚:在这个路上,我发现,首先是一个一个的家庭呼之欲出。一路走,每天我们五六个人晚上吃完饭盘腿坐在招待所,大家就聊这个故事……我们发现了老东家家里头有个女儿在县城读书、有个赶车的栓柱,佃户有瞎鹿、花枝,有安息满这么一个传教士。包括伙夫老马,这就是下去采访的路上遇到的,问他是干吗的,说是“过去在县里当伙夫”。所有这一切、就开始随着你的采访,在路上一个个地出来了。

可是,当时没有拍成,这个剧本搁了几年突然就发现了一个大的问题。因为这个故事消极,太灰,让人绝望。等2004年再拿起来的时候,我们就发现这问题:人物关系固定了。其实在逃荒的路上,人物关系会有颠覆性的变化。老东家最后沦为灾民,他没车了,他得找灾民借车。人物关系一直在变,搁了这么多年,你就能不断发现这些问题。

三联生活周刊:作为导演,你如何理解1942年的河南,以及这一年的中国?

冯小刚:1942年摆在蒋介石面前有许多大事:正面跟日本人作战,打通滇缅公路;要出访印度说服印度不要投降日本;宋美龄送小马驹给英国大使;苏联说如果要出兵打东北的话那蒙古要独立;包括还有共产党,还有好多军阀……蒋介石认为每一件事他都要认真地处理好,他都如履薄冰,唯独认为河南这事儿没有那些事儿大,这就是当年的蒋介石。

很多记者向蒋介石汇报河南的灾情,蒋介石不是不相信那儿有灾,是他的国力不允许他相信。所以他不断地说记者都在夸大事实,因为他一旦相信记者说的,他就得赈灾,他不赈灾他就成了独夫民贼。为什么他这么反感白修德这个《时代》周刊记者?他就是觉得白修德其实是把人吃人的照片摆在桌上了,我们在电影里只能拍狗吃人。白修德把他逼到了一个死角,所以他马上跟白修德说:“我觉得你比我们政府派下去的任何一个官员都尽职,给我提供的东西更有价值。”当白修德走了他把杯子砸得粉碎,他说他们美国人就是自以为是、四处添乱。宋美龄后来跟别人说:大家都认为委员长是昏庸的,是不知道下面情况的,他怎么可能不知道,他只能装不知道。所以这个态度呢,在拍这方面的时候,我也跟震云说,在这一部分,我们要尽可能地客观。比如白修德的立场,我们也要站在他的立场来说这个事。

三联生活周刊:我们注意到电影相当完整地呈现了这一时期的复杂性,尤其难得的是,复杂的情势却叙述得非常流畅。河南旱灾,不仅牵涉到蒋介石,还牵涉到美国人,以及处在战争状态里的日本人。这几者之间,是一种什么样的关系呢?

冯小刚:河南旱灾,对传教士而言,立场又不一样。传教士觉得来了灾好——什么时候人才会信这个教,就是有灾的时候。要利用这个灾传教,这是传教士的立场。日本人则是另一种考虑。蒋介石一看这儿是一大烂摊子也管不过来,双方军队刚一开始接触,他就让蒋鼎文,让这40万军队有序地撤出河南,他就把河南当成一个包袱——你日本人不是要占河南吗?我把河南全都交给你。好几千万灾民嗷嗷待哺,你看着办,你怎么办。冈村宁次马上意识到了蒋介石这是一个政治阴谋,所以他们也停在河南周边不进河南,因此河南就成了一个侵略军也没过来、占领军也没过来,政府也走了,这么一个情况。你看我们这个电影里有轰炸,这是日本人的一个战术。太平洋战争抽掉了他们的兵力,他们也不愿意接这么一大包袱,但是他们就不能停止轰炸,觉得拖住了一个国家的人民就是拖住了这个国家,所以他们不停地轰炸。

后来他们为什么进去了?因为他要保证长沙会战的胜利,要打通陇海线,所以他进去了。但是他进去的时候兵力只有6万人,国民党40万正规军在那儿,所以他下面的那个西尾寿造说这仗没法打。他说再加15万皇军,到哪儿去找兵啊,全都在往外抽。他说粮食——他说你看这沿线全是要饿死的,你要是把这军粮拿出来给他们,你想想是什么结果?据当时的资料记载,就因为用了这么一个方法,等于他是对你进行一道德考验……这都是原来震云小说里的,你看,一场旱灾,蒋介石以及他的战区指挥官、河南省长,还有美国记者、传教士,以及日本军队……各种势力纠缠在一道,错综复杂。

三联生活周刊:这种种元素以及他们之间的关系,是不是2002年的剧本就全部具备了?

冯小刚:现在的剧本大概在6万字左右,那时候的剧本是14万字,当时的人物比现在多好多。念完剧本之后,中军就说:“我一直很专注地在这儿听了一下午,你让我说,这里的人我记不住,太多了。”

三联生活周刊:也就是说当时的故事比现在更庞大、更复杂?我的问题是,当时李培基、蒋鼎文、蒋介石、白修德这些人物以及他们之间的关系设定,都有了吗?

冯小刚:有。就是比现在多三分之一的人,甚至一半的人。

把这个故事拍成电影

三联生活周刊:这个故事,2002年没拍成,为什么2004年又重新捡起来了呢?

冯小刚:那是因为当时我们以为能拍了,结果发现,还是不成。

三联生活周刊:这一次捡起来,而且最终给拍成了,是什么力量促成的呢?

冯小刚:2010年我的《唐山大地震》和《非诚勿扰2》两个片子同年上,那年我们卖了11亿元的票房。《非诚勿扰2》是王朔给写了这么一个本子,就是特别轻松地、四两拨千斤地给华谊赚了很多的钱。有一次开玩笑,挺高兴的,王朔说:“我觉得小刚你说什么都应该把《温故一九四二》拍了。第一你现在有很好的群众基础,这片子可能别人拍不行,这片子先需要一个特别大的投资,但它又是一个文艺片,你可以用你的市场号召力来养这个片子。”然后王朔也很厚道,他又说:“你也甭担心,万一有个闪失,观众不接受,我再给你写个喜剧,你不就把这个背回来了么。”他还说:“作为一个导演,你真的需要有这么一个电影。而且拍完这个电影有一特别大的好处——你就可以没有任何精神负担了。”

三联生活周刊:想不到王朔如此仗义,可是,华谊会怎样看这个题材呢?

冯小刚:我跟中军、中磊说,他们说可以,就问能通过吗。你知道每一次筹备都要成立一摄制组,都得花出去很多钱,华谊买震云这版权就买了两次,第一次买完以后过期了,这次还得重新买。所以建组、筹备,三次都是这样,每次落下的窟窿都是靠第二年的贺岁片补回来的。比如说花了200万元筹备,可是没拍成,那怎么办呢,就把这200万元装到下一个贺岁片里去,用那个把这个亏空给补上。

三联生活周刊:是啊,公司都是要算账的啊。

冯小刚:2004年的时候中军他们问我多少钱,我说估计得8000万元,他们说那就8000万元。王朔跟我说完这话,我一下就又起来了,因为我对这件事已经有点儿灰心了,我觉得你怎么弄法儿它都是拍不成,无论我们想什么办法。比如我们想弄那种先斩后奏、奉子成婚的办法,反正我都弄起来了,给你造成一个既成的事实,但是人家不管这个。所以就弄了那么多次,尤其是2004年那次,我就有点儿灰心了,我说基本上在我有体力的时候估计是很难拍成了。你也看不到这体制有多大的改变,所以我说,死了心也好,死了心就坚定不移地走资本主义道路,弄那个人财两旺的事儿呗。

这次是这样,首先我就要问华谊兄弟:“你们觉得怎么样,干不干?”他们哥俩儿没有说干不干,他们就问我说两亿元够不够,那我知道他的极限就是这么一个数字。我又请教了张和平,他说:“我觉得现在做做工作应该可以,没什么大问题了。”2010年这次报电影局,挺顺利,最后有几个线,说我们把握住这个可以拍了:第一,1942年摆在中国的首要矛盾是民族矛盾不是阶级矛盾,中国和日本的矛盾是首位的,这在剧本里要注意;第二,灾民饥寒交迫、蓬头垢面可以,但是一定要在人性恶里看到人性暖的东西,人与人之间不能完全变成人吃人的关系,里面应该是释放出善意的,人与人之间是有善意的,以此也能看到我们这个民族;第三,不能夸大一个美国记者在救灾这件事儿中的作用;第四个,对宗教尺度的把握要分寸得当;第五个,避免出现过多的血腥的镜头。给了这么五条意见,我觉得还行。

三联生活周刊:然后这次就非常顺利地拍完了,也顺利地通过了?

冯小刚:是。非常顺利。

三联生活周刊:为什么你会对这个片子这么执着,你心里最深的结是什么?

冯小刚:我们导演,最困难的就是找剧本,每年拍完一个最着急的就是下边儿的剧本是什么,往往如果我们不自己去弄,找别人现成的就基本没有,能拿到你这儿来的肯定也是好多人没看上。《一九四二》是一个早就准备好了的剧本,而且我也知道这个剧本写得非常好,它特别站得住脚。还有我觉得这个电影非常独特,中国电影序列里头没有这类型的电影,也没有这么一部。还有就是浸泡了这么多年,你和这件事儿产生了一种情结,这个疙瘩一定要拍了才能解开。

三联生活周刊:拍完这部片子,也是一个秋天,在今天这样一个有阳光的下午,你的心情是什么样的?

冯小刚:拍完还有剪接这个过程,从剪到一次次检查、配音、混录,基本上到它完成的时候,你最少要看五六十遍这部电影,你就开始麻木了。

看了那么多遍之后就会有问题呢,你觉得这块儿特别沉,没意思。我凡是想出去抽烟的地方,我就觉得它没意思,那我就啪啪啪把这些地儿都剪掉。剪掉之后呢又出现一个问题,开始对自己产生怀疑:你是看了这么多遍,觉得这儿没意思,作为一个第一遍看的人,他会不会觉得没意思?你这么剪,节奏起来了,丰富性会不会受到影响?又拿回来。拿回来的时候自个儿心里头又觉得有点儿……然后我们宣传部门就在大街上随便找60个观众一拨儿,请了四拨儿观众看,然后填问卷。我就发现,观众会共同地有一些戏喜欢,或者不约而同地说某个戏不好。这四拨儿观众是不见面的,而且本身这60个人也不交流,他就是填表。

三联生活周刊:现在终于结束了,对这么一个花了19年才拍成的“大片”,你的感觉是怎样的呢?

冯小刚:看了很多遍之后,你问我拍完了是什么感觉,就是越来越怀疑,有一个阶段就是你觉得看哪儿都不对,怎么都不是。到混录完了,感觉才又开始变好了。只是,没有我过去想的——如果有一天让我把《一九四二》拍了我会如何如何,好像比那个原来预想的要平静,就是觉得一个事儿完了。最关键是在拍的时候太累,整个将近5个月,全是在冬天,全是在野外,每天在山西境内不停地跑。对我来说这件事翻篇儿了,虽然它还没有上映,但对我来说这件事结束了。

电影:那个女孩,那个东家

三联生活周刊:这部电影的结尾让我非常震撼,那个小女孩儿说:我家里的人都死了,剩下的都是我不认识的人了。老东家说:你叫我一声爷爷,我们就认识了。然后,两个人就牵着手,走了。这个结尾让这个片子的格局一下子就打开了——我们虽然遭了这么大的灾,受了这么多的苦,还死了这么多的人,但生命仍得延续。这个境界高。它是怎么来的呢?

冯小刚:刘震云的妈妈就是被他的外婆这么给捡回来的。在快饿死的时候,他外婆把他妈妈捡回来,也没吃的,他妈妈就老舔他外婆的手腕,把骨头都舔出来了。有这么一个情节。但实际上我们拍摄剧本的时候有另外一个结尾,后来我们掂量了一下,还是决定用这个。

三联生活周刊:还有一种结尾?

冯小刚:另外一个就是他捡这个小女孩儿的时候,日本人的坦克在过。那小孩儿家里人死了,日本人的坦克要从这路上过去,日本兵就从炮塔里出来,叫小孩儿躲开,小孩儿就蒙了,在那儿就是哭她娘。几次轰轰不开,日本人就进去了,想直接开,碾过去。这时候老东家路过,把孩子拽一边儿去了。拽一边儿去带着孩子走,孩子说饿,几个日本的架天线的通信兵在路边儿吃饭,老东家就过去跟日本兵说:我们孩子饿得实在不行,能不能给一点儿米饭团。日本兵说可以,几个日本人站着把老东家围那儿了,把腿叉开,说你从这儿钻过去,就给你这个。老东家就把小孩儿的眼睛蒙上了,就说“妮儿啊你闭着眼睛别看”。孩子一闭眼,我们银幕黑的,就听到老东家在那儿爬、钻裆的声音。老东家说了一句“我辱没先人哪”,过一会儿孩子觉得手里头一热,就有一个热饭团儿在手里了,睁开眼睛看见老东家一边儿掸身上的土一边儿说“妮儿,走吧”。这是一个结尾。

三联生活周刊:为什么把它放掉呢?

冯小刚:两个原因,一个是胯下之辱,担心观众的感情承受不了,钻日本人的裤裆。老东家毕竟是这个片子灵魂式的人物,他是这个民族的一个代表。这还不是最主要的。最主要的是,我问王朔觉得怎么样,他说:“你这是不是一个现代的中国人的思维,一个日本兵为什么非得让你钻他的裆?你是刻意想让老东家承受这么大的羞辱给那孩子换口饭,你要建立这样一种人物关系。他可能也很坏,但他为什么要让你钻这裆?你说服不了我。这对他有什么好处?仅仅拿你打岔、挤对你?你就是一个要饭的农民,他也得不到什么自尊心更大的满足。你这一弄,会不会弄成现在大多数的片子,过于戏剧性地强调了对人性、对人的道德、生存观的考验?”他觉得还是后来拍成电影的这个好,简洁、有力。我觉得也是现在的这个好。

冯小刚1942:他的电影,他的追求

三联生活周刊:这部电影,显然,两个作家——刘震云与王朔,对你影响巨大。

冯小刚:王朔的影响,我觉得特别重要的是一个反向思维,就是大家都这么看这个事儿吧,他要换一个角度看。当然还有一个我们有共同的成长经历,他那个语言的鲜活。这是他对我影响比较大的。

刘震云是举一反三,而且刘震云那种新写实主义的写作风格我觉得也特别有意思。比如说我们坐在这儿,从午后到黄昏到傍晚看到的这些变化,作为一个写小说的人,他会加很多笔墨在这上面。但刘震云不会,他说:太阳下去了。他就这么写,他绝对不写任何跟唯美有关的词语,比如“暮色中”,他绝对不用这个。比如我们俩在这儿喝酒,但是他写的不是我们俩在这儿喝酒,他写的是喝酒之外的事儿,那个主角不在这桌上,我觉得这是他的特别之处。刘震云还非常的冷静。

三联生活周刊:刘震云与王朔是和你合作最多的两个作家?

冯小刚:嗯,跟刘恒合作过一次。中国电影还是要从中国文学这母体里头汲取养分。

三联生活周刊:这部电影,除了刘震云的剧本,王朔的推动,在人们不太了解的一个方面,电影技术的变化以及导演控制能力的提高,是不是也有一个积累和蜕变的过程呢?

冯小刚:有。这个电影当初没有拍,搁了这么多年,十八九年才拍,这个其实也是命运很厚待《一九四二》。如果那时候我们凑个两三千万元,勉勉强强捉襟见肘地拍了,我们对生活的认识、对历史的认识那个时候还是有很大的局限性。因为没有拍,经过这么多年的准备,刘震云不断地在调整这个剧本,他不是要弄的时候才调整,没弄的时候他过一阵儿看这个剧本有问题他就改一稿,我觉得他改了20稿都有。那么剧本做了一个充分的准备,我们刚开始要拍的时候,国民党在台湾还是执政党,等我们2004年弄的时候,国民党已经成为在野党了,等我们2010年真正拍的时候陈水扁成了阶下囚。历史在不断地往前走。这一些其实给了我们去看这个历史的方式,就是你不能够下一个特别武断的结论,因为你不知道最后是什么样。

再一个就是对观众完成了一个准备。到了这么一个阶段,现在投这么多钱来拍这个电影,你真的是积攒了人气在观众面前。观众相信你,觉得你没有晃过我,没有蒙过我,这种信誉度,和观众之间达成的这种默契的信任的关系,也能保证这个电影能够投入这么大的资金去拍。反过来,没有这么大的资金你也拍不成这个电影,而这些资金又是由这么多年的贺岁片积累的公司的品牌,公司壮大才能有这样的实力去拍这样的电影。所以,这一切就是老天爷的一个意思。它最终让你拍成,一定是让你准备好了再拍。你认为你准备好了,老天爷没觉着你准备好了,等你真的准备好了,它就让你拍了。

三联生活周刊:这些还都是外部条件。从你个人的对电影语言的控制,对叙述的控制上讲,有什么样的变化与提升?

冯小刚:因为拍的多了,现在无论拍多大的电影,我都不会觉得心里没底儿。再有一个就是,新导演拍第一部电影的时候,你再有才气,都会面临一个问题:你这电影要说的事儿太多,你想用这一部电影确立你的位置,你想让所有人通过这一部电影看到你的才华。拍了那么多电影了,我就没有非要在这儿耍一下、在这儿显摆一下,就可以比较从容不迫地来拍。

三联生活周刊:已经成熟了的冯小刚,与最优秀的作家合作,这就有了《一九四二》,以及之前的《集结号》和《唐山大地震》。

冯小刚:要感谢这些作家,其实还是由小说决定它是一个什么风格的电影。《集结号》、《唐山大地震》、《一九四二》,你让我写剧本我写不出来,我必须要看别人的东西,才能去想这东西怎么样是对的,你让我平地起高楼,我搭不起这楼。有一类是我的电影,和我的经历高度契合,血肉相连,比如《甲方乙方》那样的贺岁片。

三联生活周刊:这部电影里几个桥段特别精彩,比如换裤子那个桥段,是太天才的一个细节。

冯小刚:看刘震云写到那儿,在寒风里两个人光着屁股换那个棉裤,他的剧本里写的。我第一次看,这是给我印象最深的一个。另一个是震云写得特别好的,就是那个星星被卖到妓院里去,他写灾民、写饥饿,但他最后写的是饱,是因为撑得弯不下腰。我觉得这太有力量了。

三联生活周刊:我觉得这部片子里像这样的高潮特别多。如果用一句话来表达你拍这个电影的动机,你想拍什么样的《一九四二》,你会怎样说?

冯小刚:我认为电影就两个价值,一个是认识价值,一个是娱乐价值,我认为这个电影首先是有认识价值。什么样的认识价值呢,就是认识我们的民族性。这也可以说是拍这个电影的一个野心吧。

认识价值与电影情怀

三联生活周刊:如果以电影的认识价值为一种判断标准,可能《一九四二》与《集结号》、《唐山大地震》在一个序列里面。这个序列里的电影,是你把人放在极端场景里来描述他的选择,他们选择之后可能是一种羞辱的命运,而最后他们选择了跟命运和解。这实际上是你的选择,我觉得和解好像是你这一序列电影里最核心的诉求。是这样吗?

冯小刚:你今天这么说,我觉得确实是,这三个片子可能有这个共通点。但这可能和我的性格有关系,比如说我看电影,作为一个观众,我很怕看那种黑暗得一塌糊涂的。

三联生活周刊:我记得在宣传《唐山大地震》的时候,你曾说:“我不是一个大师,我不愿意看到人性那么恶,我只呈现痛苦、人性的一面,我总是想找补回来……”

冯小刚:这是我的本能啊!

三联生活周刊:你觉得因为这个找补,所以你不是大师,但我觉得,这恰恰是你了不起的地方。比如说谷子地完成了自己的梦想(《集结号》),女儿跟妈妈和解了(《唐山大地震》);《一九四二》里,老东家跟一个小女孩牵着手走了……你提供了一个最核心的东西,就是跟命运和解。我觉得这既是一种情怀,也具有伟大的力量。

冯小刚:其实很难说是他救了小女孩儿,还是小女孩儿救了他。如果没有这个小女孩儿,可能他就是想死得离家近点儿。他就是说:我活下去还有什么意思,我还往陕西走什么,我就死得离家近点儿就行了。我觉得这个小女孩儿从某种程度上也是这个命运搭救了老东家。

三联生活周刊:我现在的疑问就是:你为什么会选择谷子地最终完成他的心愿、女儿最终和妈妈和解?这种选择,你的考虑是什么?或者说,情怀从何而来?

冯小刚:谷子地那个应该说是我的一个愿望,我跟刘恒说,希望他按照这个路子写。《唐山大地震》那个完全不是,小说就是女儿最后还是决定回去看她的母亲。《一九四二》是刘震云第一稿剧本出来就是这样。我印象特别深,一直到拍摄的时候刘震云都耿耿于怀,因为他在文字上描写:老东家拉着妮儿的手说,“叫我一声爷,咱俩就算认识了”,孩子说“爷”,老东家拉着她的手逆着逃荒的人流,从山坡上往下走,这个时候漫山遍野开满了桃花。他就老跟我说:你要找有桃花的地儿,这么残酷一电影,最后画面全是桃花,不合适。我后来终于说服了他:咱们电影里这个季节没有桃花……

三联生活周刊:我们换一个问题,在这个商业化的时代,你为什么会选择去拍这三部电影?它显得跟你过去的电影有太大的差异。

冯小刚:其实我们作为导演,听到的最多的声音就是,中国电影全是垃圾、烂片,这是我们听到最多的,观众啊,舆论啊,都这么说。但是我知道呢,其实挺多人都准备了挺多挺好的剧本,但他就是出不来。为什么大家都去拍古装片,因为它安全。你投这么多钱,上亿的投资,你拍的时候提心吊胆,不知道能不能通过,谁敢玩这个、冒这险啊,没人敢冒这险。

很多人认为华谊兄弟是特别商业的公司,他们俩是生意人。没错,他们是非常成功的生意人,华谊兄弟也是做商业电影特别成功的公司。但是我想,他们为什么能够成为特别成功的生意人呢?他是有眼光、有视野的。你看,我跟中军、中磊的合作,一开始我们签约,那时候我刚拍完三部贺岁片,那一般的投资人来说,肯定是希望你继续拍这种。我那时候最想拍的就是《一声叹息》,那么很难赚钱,他们拍了。当然运气不错,那个片子没有赔钱。跟着你说拍《集结号》,什么明星都没有,跟《集结号》同时上映的是《投名状》,刘德华、李连杰、金城武,一大堆明星。张涵予,谁也不知道,而且是解放战争的一个事儿。那我喜欢拍,中军当时就说6000万元,那也是很大的一个数了。中军就说:“既然小刚喜欢,咱就干吧,你就不用再想别的事儿了,什么赔钱赚钱的事儿,你就集中精力把它拍好。”结果它卖得比《投名状》票房高。包括《唐山大地震》也是。

所以我觉得,我就不太相信你要拍一好的电影它就不卖钱,因为卖钱它和观众的口碑有关系。当时我们拍《集结号》,所有业内人都觉得这片子非赔惨了不可,他们的想法首先是女性观众不爱看打仗的电影,年轻女性更不爱看。可这个电影,我们去做映后见面,就是年轻女孩儿发言最激动。所以我相信,《一九四二》也能够打破这样一个定律——文艺片,主题深刻,观众就不接受?我觉得关键是你是不是摆出了一副高高在上在这儿给别人上课的姿态,还是说潜移默化地让观众接受你这个主题。

三联生活周刊:我来看的话,《集结号》、《唐山大地震》、《一九四二》有非常强的精神内核,这是这三部电影能成功的核心的东西。只不过在现在这个商业时代,我们很少去谈这个问题。这些电影的成功不是偶然。你说《唐山大地震》是用来疗伤的,跟自己的养父母和解,跟自己的母亲和解,这其实是中国人的救赎之道。你有没有想过,你为什么会这样选择?至少是认可这种选择?

冯小刚:这和我个人的性格有关系,我不是一个特别记仇的人。比如说,一个人骂我骂得特别狠,有的写影评的什么的,可一旦见面人家主动打招呼,我这个人很难做出来我就不跟你说话我就不理你,甚至我再跟你说两句难听的。我就觉得,好像人家一主动地示好我就会觉得很愉快。我这个人骨子里对和解是有快感的。

三联生活周刊:你的核心的诉求就是和解,和解背后,可能是一种悲悯的情怀,因为悲悯所以和解。就是我理解了,我认识了,我放下了,才能和解。或许这可能是你人生的一个基调。

冯小刚:别的高帽子戴我头上不合适,“悲悯”,我觉得我不冤枉这词儿。我其实比较怕恶毒。我认为,一个人你可以独立发出你的声音,你也可以非常的犀利,但我觉得你必须要有一些做人的底线。

三联生活周刊:比如我们看到《一九四二》,这是战争状态下的一个巨灾,最后仍然是和解,老东家带着小孙女走了,人类传承下去。在我看来,悲悯之下,选择与命运和解,甚至是成为一个伟大导演的最根本的要素。

冯小刚:为什么我的电影观众群那么大,我相信和这些东西有关系。

(专访录音整理由王玄完成。特此致谢)(文 / 李鸿谷) 然后和解悲悯