从工程师到企业家

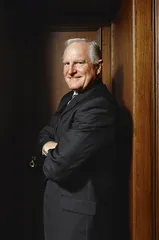

作者:蒲实 ( 克雷格·巴雷特 )

( 克雷格·巴雷特 )

斯坦福:崛起前夜

与我谈话的这天早晨,巴雷特刚刚去领了捕猎用的射箭执照。他在蒙大拿有很广阔的一片牧场,333英亩。他热爱徒步、狩猎和钓鱼,小时候曾梦想当个护林员,现在终于当上了牛仔。人们慕名而来,以每小时350美元的价格,在他的Triple Creek牧场住上3天,跟“英特尔先生”一起钓鱼、骑马、共进晚餐。钱都捐给自然保护基金。他对我说:“过几天我会去草原上实战一下,在大风中寻找肥鹿。”他最自豪的往事是驾驶两人座的F-16战斗机,以及从犹他州骑车到墨西哥。

不过,斯坦福时代的巴雷特可没有这么飞扬。问他,当年大学校园里他最喜欢的地方和去得最多的地方是哪儿?他哈哈大笑说:“我想应该是材料与工程学院的那个实验室,在那里花的时间,比在别的任何一个地方都花得多。那时我是个学生,得靠研究助教这份工作来养活自己。”那时的他也没什么特别的爱好,就是工作,工作之余打点沙滩排球。我猜想青春时代的巴雷特,大概生活三点一线,有点书卷气,中规中矩,沉浸在科技的世界里。他曾发表了40篇有关微观结构对材料特征影响的论文,学术上很出色。

那时的斯坦福,是个较为纯粹的大学。“硅谷”刚刚才开始孕育,直到1971年,才正式出现了“硅谷”这个名词。当时只有少量的几个小公司,就连惠普和Varian也还不大,学校与外面的世界还有一堵无形的墙,保持着象牙塔的清静。巴雷特说,对他影响最深的人是他的两位博士导师,威廉姆·尼克斯(William Nix)和奥列格·舍碧(Oleg Sherby),两位老教授现在都已退休。“大学生涯的大部分时间,都是在与他们紧密地合作中度过的。他们教会我理解如何推进一个研究项目——提出好的问题,搜集准确的信息,提出假设,并小心地加以验证。”今天,斯坦福的许多教授都与企业有密切的联系,他们往往是某个公司的顾问或董事会成员,拿公司股份。学问之外,他们能给学生提供很多人脉资源。“但我那个时候还不是这么回事。”巴雷特说,尼克斯和舍碧教授都把40多年的岁月贡献给了材料机械属性的研究和讲学,实验室就是他们的天地。上世纪60年代的斯坦福,一个教授所能给予的最珍贵影响,就是严格的学术训练。斯坦福岁月给巴雷特留下的最深刻的烙印,就是成长为一名材料工程师。直到今天,“工程师”仍是他最引以为自豪的身份。

斯坦福大学与企业的联姻在那时已初露端倪。美国海军和NASA在湾区的存在,产生了一定数量的科技公司和航空航天企业。“我想,‘冷战’和‘星际争霸’是对斯坦福产生了影响。那时,人们对军事成就兴趣浓厚。基础研究不仅对私有部门和经济繁荣发挥作用,而且也在军事研究中发挥重要作用。但那时候,斯坦福大学的很多研究不是军方资助的,而是政府的其他部门,比如能源部、国家科学基金会资助。当然也有一些国防部的项目,但主要的那些研究也不是直接导向军事和国防的,而是为了从广义上理解基础科学的趋势。”巴雷特说。

( 斯坦福Cecil H. Green图书馆的一个阅览室 )

( 斯坦福Cecil H. Green图书馆的一个阅览室 )

围绕斯坦福,存在着两股力量。“当时,斯坦福大学与研究所——那时叫‘斯坦福研究院’——的关系就已经很密切,研究院附属于斯坦福大学。那时候,研究院进行了很多政府秘密级别的研究,特别是军事研究。我想,这在当时,比学校与工业的联姻显得更为突出。那时候,在校学生有很多反对政府秘密研究的抗议游行,但没有人反对过与工业相连的研究。工业研究被视为是好的,非秘密的政府研究也没人反对。把秘密的政府研究驱赶出校园,只留下与工业研究相关的东西,是大势所趋。最后的结果是,‘斯坦福研究院’从斯坦福大学独立了出去,跟大学不再有关。”

斯坦福选择了它的历史方向:没有秘密军事研究,它的路径是开放式的。后来人们会问,为什么是斯坦福孕育了硅谷,而不是离它不过一小时车程的加州伯克利大学?伯克利的历史更久远,诺贝尔奖得主比斯坦福更多。在《硅谷的秘密历史》一书中,史蒂夫·布兰克(Steve Blank)的说法是:“二战”期间,斯坦福和伯克利都是美军的秘密武器实验室。但关键的区别是,斯坦福负责研发的是导弹和监视卫星,而伯克利则是核武器。所以,斯坦福可以鼓励教授和学生走出去,自己创办公司,而伯克利只能处于一种封闭状态。不过,巴雷特不这么看。他觉得,斯坦福和伯克利都是硅谷的母体。他的亲密合作伙伴、英特尔创始人戈登·摩尔和安迪·葛洛夫就都毕业于伯克利。

这条道路与斯坦福大学电子工程学院院长弗雷德·特尔曼(Fred Terman)在上世纪30年代所开创的道路形成合力。特尔曼目睹自己最优秀的学生毕业后在当地找不到工作,不得不纷纷去东海岸就业,就鼓励学生自创公司。在纽约通用电气公司任职的戴维·帕卡德(David Packard)和在麻省理工继续深造的比尔·休利特(Bill Hewlett)在老师感召下回到斯坦福,创立了民用高科技公司——惠普。这是硅谷的薪火。斯坦福校园的一大片空地被用来以很低的租金租给一些小的科技公司。这些公司当时还不为人知,但日后却成为重要的技术和企业诞生地,其中包括肖克利实验室的“八叛逆”创建的仙童半导体公司。

对年轻的巴雷特来说,那是个振奋人心的时代。当时,从仙童半导体的母体内诞生出很多创新型的半导体公司,其中包括罗伯特·诺伊斯和戈登·摩尔于1968年创建的英特尔。巴雷特的内心于是开始发生一些变化。他告诉我:“半导体业在硅谷才刚开始起步,恰好,我所做的材料科学的研究,对于硅的制造非常重要。那时我给硅谷的一些半导体公司做顾问,包括仙童半导体,我当时开始想,我所掌握的技能,应该能对这个初生的行业非常有用。何况,我自身开始对更加应用性的研究越来越感兴趣,而不满足于仅仅做基础性研究。半导体这一行非常有趣;人们当时都有一种心态,就是要把实验室里研究出来的工程原型,尽快地转化成市场中的产品,从想法变成产品的周期非常之快,这很吸引我。相比基础性研究,你大概得在实验室里待上十余年,兴许才能出点结果,然后能给市场提供点产品,产生一定的影响力。”

巴雷特决定加入摩尔与诺伊斯的团队。开始,他只打算暂别斯坦福,离职一年,保留教职。1974年,他短暂地回到斯坦福。“我的教职只能保留一年,我没有太想清楚是否还要这个教职,还不能最终决定,所以回来了。但我很快发现,我的心思都留在了英特尔做的那些事情上,这比我在斯坦福做的事情有意思多了。我很快决定,回英特尔。那边的工作是全职的,不能兼做教授,所以我永久性地辞掉了在斯坦福的教职。”

当外面的世界变得更精彩,吸引着巴雷特走出校园之墙的时候,斯坦福大学已经准备好崛起成为一个世界一流大学了。

从工程师到企业家

巴雷特也许未曾料到,他会在英特尔待35年,他更未料到,英特尔会如此幸运地成为巨头。他说:“1974年,我加入英特尔,它一年的收入才4000万美元,是一个很小的公司。当我2009年离开的时候,它每天的收入就已经是1.4亿美元了。在硅谷,每天都有上千个启动项目,每年有无数个小公司建立起来,但一个小公司能在几十年里成长为如此规模巨大的公司,就像惠普和微软一样,这种概率非常小,这种运气很少出现。”“1974年,英特尔与当时同时存在的许多小公司并无多大区别,但英特尔幸运地做出了一个个恰巧正确的决定,它变得与那些小公司与众不同,脱颖而出。要成为一个价值四五百亿的大公司,真的很不容易,概率很小很小,从来如此。”在硅谷这样一个充满冒险与不确定性的地方,你最常听到的词除了“风险”、“企业家精神”、“创业”和“资本”外,就是“运气”。

很难在当时就知道,什么是“恰巧正确的决定”。就像1965年,当英特尔创始人戈登·摩尔在《电子学》杂志上发表文章,预言集成电路芯片上集成的晶体管数量将每年翻一番(后来又修正为两番)时,集成电路才刚问世7年,当时只能将几十个元器件集成在一块芯片上。摩尔当时的话听起来好像是科幻小说,不断有专家认为,芯片集成的密度已经到顶,摩尔错了。只有后来的事实证明,摩尔的预言是有远见的。1985年,英特尔放弃了记忆性芯片生产,把赌注全部押在微处理器上,把公司原本多样化的芯片生产模式改造成单一性生产个人电脑的芯片。当安迪·葛洛夫做出这样非凡的决定时,很少有人敢判断说,这是“正确的”。

巴雷特说:“能成为三位绅士团队中的一员,与他们紧密合作大约30年,是我莫大的荣幸。鲍勃是集成电路的发明者之一,摩尔发现了伟大的‘摩尔定律’,而葛洛夫是一位伟大的工程师和管理者,他们每个人都是硅谷半导体业的传奇。我耳濡目染,获益匪浅。”1999年,巴雷特接过葛洛夫的总裁职位。曾有人问他,跻身于这些伟大的前任中有何感觉?他略微沉默了一会儿,然后面无表情地说:“我的个子比他们高。”很难想象,他如何与笃信“偏执狂才能生存”又生性多疑的葛洛夫保持了近30年的最亲密关系。仅仅是如此长时间的稳定伙伴关系,在硅谷这个分分合合随时发生的地方也非常罕见。巴雷特并未直接回答这个问题,他对我说:“我们稳定的合作关系的确是一种奢侈,因为英特尔一直在成长,成长得非常稳定,非常大。作为高管,你仍然能在其中看到足够的成长与上升空间,与公司壮大同步。英特尔没有因为收购或并购而发生所有权的变化,管理层也没有变动。”

巴雷特说他从未受过任何商业与管理方面的专业训练。我问他,他是如何从一名工程师转变为企业家的?他说:“我必须承认,我学的是工程,教的是工程,最后的工作也是工程师。但我认为,工程的教育和训练,对解决商业和管理上的问题,非常有效。工程学本身,就是一门系统性解决问题的学问。你得学习如何找到问题,学习如何搜寻正确的信息,学习建立假设,然后给出回答,最后检验你的回答到底正不正确。这些工具和技能在商业上非常受用。我相信,工程师所受的训练,对于商业世界来说,同样适用。如果你看看美国前500强企业的CEO名单,你就会发现,他们中间绝大多数都是工程师。”他立刻意识到,他说的这话会被反驳,于是说:“我跟你说这些话的时候,我得小心才是,因为我太太现在是雷鸟商学院的主席。也许她应该跟你说,MBA是个进入商界的好学科,其实有时我觉得,工程学也是。”事实上,今天的斯坦福大学工程院,已经专门为工程学的学生开设了商学院课程。

1986年,英特尔曾经营惨淡,日立、东芝等日本芯片制造商的速度和质量对英特尔构成严重打击,英特尔从曾经的支柱产业——存储器制造领域全线撤退。作为工程师的巴雷特受命寻找问题的答案。他向国内芯片制造设备的供应商询问日本公司是如何使用这些设备的,向购买芯片的大主顾们打听他们在日本供货商处参观时的见闻,再到英特尔公司自己的日本合作伙伴那里做调查,研究每一条有关竞争者如何设计和管理他们业务的公开的和学术上的信息。最后,他回到公司,从头到尾革新了英特尔公司的制造流程,并设计了一种能在所有下属工厂快速推广新制造技术的办法。巴雷特认为,这是他工程师的思维和工作方法发挥了作用。在他接任英特尔时,微处理器性能的提高再也不是推动计算机产品新陈代谢的决定力量,而是微处理器价格的下降,英特尔感受到了来自AMD公司和国民半导体公司的竞争压力。巴雷特于是再次以工程师的方式解决问题——他宣布,英特尔的资本投入将放慢,他将致力于提高英特尔已有工厂的生产能力和效率,同时开拓新的业务,比如影像处理和网络设备领域。

作为工程师,巴雷特对技术发展的趋势有很深刻的理解,他认为,这是一个高科技企业决策的基础。我问他,为硅谷发展奠基的重大技术进步是不是都已成型,剩下的就是创造性应用和小修小补的完善了?他说:“你有些夸张了,还有太多的基础学科需要进展下去。就以晶体管的历史为例吧,从它诞生到现在,五六十年了,其间仍然不断产生了重大的发现。我们今天所造的晶体管,十年前还从未出现,而我们现在一天就能造出万亿个来。再看看通讯,人类从有线通讯到了无线通讯,再到光纤和卫星,始终有巨大的科技进步在发生,而且也将继续发生。硅谷现在有了新的社交网络的发明,比如Facebook和推特。它们之所以能被创造出来,是因为我们有摩尔法则,有通讯技术的盛宴,还有能够大量存储的芯片。Facebook是站在前人基础发明之上的——晶体管、玻璃纤维、记忆存储等等。我相信,互联网、数据服务、社交网络、电子成像、电子内容创造,都将继续取得重大进展。你再看看我们所面临的挑战与重大难题,有多少都与电脑更大更强的计算能力、通讯能力和存储能力有关?”“我想,跨学科的融合是大势所趋,比如,工程与生物学的结合——计算机参与到DNA分析中,参与到药物试验的模拟中。把过去那些互不干涉的基础技术,跨领域地结合起来,硅谷又将迈出重大的步伐。”正是基于这样的判断,巴雷特执掌英特尔时的战略目标很明确:英特尔的疆域将超越个人电脑处理器领域,要用芯片优势将世界范围内所有的电子产品收括囊中,包括计算机网络、通讯和消费电子产品。

新生代

巴雷特感到,今天的斯坦福与硅谷的性质在发生改变。他觉得,革命性的改变力量是风险投资行业的成长。“上世纪60年代,风投才刚起步。英特尔初创时,能够拿到的资金是非常有限的。随着风投行业的成长,硅谷有越来越多的启动项目,越来越多资本,越来越多的创业活动。今天的硅谷,与40年前确有不同,钱的供应,一下子宽松。”在巴雷特看来,“硅谷最独特的企业家活动受到几个因素的推动:从事出色研究的斯坦福大学,聪明绝顶的学生和教授,催生企业的伟大想法,以及不可或缺的风险投资资本。”

工程师和技术精英也不再是创业的唯一群体了。巴雷特也看到,“有一批基于现有技术应用的创业者,比如,谷歌和Facebook。他们不再是以革命性的技术创造来推动变革,而是创造出新的生活方式与社交方式”。正因如此,巴雷特在任期间,也在改变英特尔引以为傲的“工程师导向”文化,而越来越以消费为导向。巴雷特多次公开表示,如今英特尔正在生产创造客户需求的产品,而不再是那些满足需求的产品。

巴雷特认为,1995至2001年的互联网泡沫崩溃,并未从根本上改变硅谷最根本的禀赋——冒险的热情,创业的精神和有活力的资本。“经济危机只是暂时减缓了投资的速度和创业的速度,但几年之后,它又很快恢复过来。”巴雷特恰好受命于危机中。2001年,在芯片产业有史以来最长的衰退中,他力排众议,在研发和制造方面投资了280亿美元。他看好硅谷的活力,相信危机终会过去。

而斯坦福大学也发生了很大改变。如果巴雷特是今天斯坦福的一名年轻教授,也许,他不必再辞去斯坦福的教职,也能去英特尔创业。风险与工业资本慷慨地反哺着斯坦福大学的每一个实验室。在能源环境学院的一个实验室里,气候与能源项目的主管萨利·本森告诉我,她的项目有1.2亿美元的基金,分别来自通用电气、埃克森石油、杜邦、丰田这样的大型企业。他们正从事的是最基础的科学研究,要解决的是最复杂的环境与气候问题,包括新材料的发明、二氧化碳的捕获等等。但是,在项目进程中,由于与工业资本的密切联系,随时产生的应用性成果都能迅速获得新的项目资金,成立新公司。他们现在有一位做机械研究的博士生和一位透明导体电子研究的学生,已经获得了风投。“在别的学校,你做研究,然后在一本研究期刊上发表文章,然后可能有公司会看到,来找到你,这是一个缓慢的过程。但在斯坦福,所有的事情都发生得更快。”

英特尔也在斯坦福实现着巴雷特所说的工程与生物学结合的跨学科研究。翻一翻近期的斯坦福新闻,就会一目了然:“斯坦福大学医学院与英特尔在常用于计算机微处理器的硅芯片上直接合成了疾病相关的高通量多肽阵列,这一新技术有强大应用潜力”;“英特尔与斯坦福大学近日宣布了英特尔的第二个博爱对等程序:斯坦福阿尔茨海默氏症和淀粉样蛋白病研究程序,这种技术与超型计算机执行的运算相似”;“英特尔与斯坦福大学用点对点技术研究老年痴呆症与蛋白质病变研究计划。简单地说,点对点技术可以充分利用分散在世界各地的个人电脑使用者的未利用空间,集结起来成为一个虚拟超级电脑,用来加速各种疾病的研究,让新药可以快速开发与上市”。

斯坦福与硅谷的未来,仍然充满着想象力。

(特别感谢何铮鸣与芭芭拉·克雷格夫人的帮助)(文 / 蒲实) 人工智能工程师美国硅谷硅谷创业公司巴雷特英特尔工程师文化斯坦福大学硅谷就业企业家