打伊朗,还是压中国?

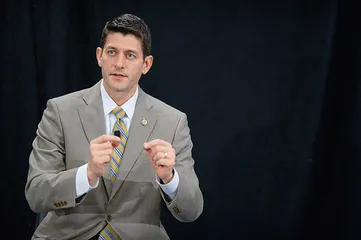

作者:宋晓军 ( 美国共和党副总统候选人瑞安 )

( 美国共和党副总统候选人瑞安 )

在国内媒体都聚焦在“钓鱼岛事件”上时,这个事件的始作俑者——美国的国内媒体头条却都在炒作一位政治新星——共和党副总统候选人瑞安(Paul Ryan)。由于这位42岁的“预算神童”主打的品牌是增加而不削减国防费的“瑞安预算案”,由此就引起了国内一些资深军事迷们讨论了一个很大的话题:美国大选后的军事战略指向,是要打伊朗呢,还是要压中国呢?

在美国国内媒体炒作“瑞安预算案”的同时,一些反对增加国防开支的机构和议员纷纷举证指责“瑞安预算案”不切实际。8月14日,白宫管理与预算办公室的《OMB观察》上一篇题为《国防预算自动削减不会威胁国家安全》的文章中,引用了两家著名的政府监督咨询组织——政府监督项目组(POGO-TCS)和美国进步中心(CAP)有关10年内削减国防费的报告。这两份报告列出详细清单,分别论证了在不影响国家安全的情况下,美国在未来的10年完全可以削减7000亿美元和6000亿美元的国防开支。8月16日,兰德公司前分析师、司法部律师古尔卡(Jeremiah GoulkaJeremiah Goulka)在一篇文章中不仅对比了中、美主战装备的差距,而且还强调美国与盟国的军费开支加在一起占全球军费开支的72%,是中国、俄罗斯和伊朗军费开支加在一起的5倍。并以此推论,即便2013年1月2日开始削减1.2万亿美元的财政开支中包括国防开支,也不会影响美国的国家安全。那么,这些支持削减国防费的呼吁,为什么与不久前那些反对削减国防经费的呼吁如此针锋相对呢?对此,一些资深军事迷们认为,是美国的军事战略出了问题。

“冷战”结束后的1992年,美国海军发布了“从海上”的战略白皮书,但当时克林顿政府正在削减军费,该战略并未有实质性的落实。1998年在参众两院被共和党控制的情况下,美国的军费开支开始继1985年下降后首次爬升。鉴于当时俄罗斯海军在苏联解体后已破败不堪(核潜艇减少近50%、水面舰艇减少近2/3),美国保守派政治家开始酝酿“基于能力”而不是“基于威胁”的军事战略。简单说,所谓“基于威胁”,最典型的就是“冷战”时期美国集中精力和资源针对苏联“扩张威胁”所实施的战略;而所谓“基于能力”,是不判断威胁来自何方,而要对所有可能挑战美国利益的国家建立全面的、压倒性的军事优势。2003年伊拉克战争后,小布什政府正式推出“基于能力”的军事战略。实际上,从原来针对苏联“基于威胁”的战略转换为“基于能力”的战略后,感受到威胁最大的,就是被伊拉克和阿富汗“夹击”的伊朗和被台湾地区所“牵制”的中国大陆。但8年后,由于小布什对于利用“9·11”这个“战略窗口”的评估过于乐观,最终造成了支撑“基于能力”军事战略的财政基础出现了问题。用句通俗的话比喻,就是花钱的摊子铺得太大,没有足够的钱来玩了。所以,无论是当下的叙利亚,还是中国周边的南海及钓鱼岛的种种“闹剧”,其实都有美国在为其“基于能力”的军事战略“打补丁”的影子。

现在回到文章开头说的“瑞安预算案”,即便按照这个预算增加军费的数额支出(据8月13日的《时代》周刊网站披露,在“瑞安预算案”中,2013财年的基础军费开支仅比奥巴马提交国会的多出30亿美元),美国是否继续维持“基于能力”的军事战略都是一个疑问。如果进一步推论,无论是共和党还是民主党上台,假设出于现实考虑放弃了耗资巨大的“基于能力”的军事战略,而改换为“冷战”期间轻车熟路的“基于威胁”的军事战略,那么,美国会在伊朗和中国之间选择谁呢?

按照常规,应该是两者的软实力与硬实力叠加后的增量哪个相对于美国的存量更大,就会选择它作为主要威胁。毫无疑问,从表面上的各种数据看,选择对中国施压的可能性是最大的。因此,中国在未来很可能就要不断面对美国保守派学者卡普兰(Robert D.Kaplan)在2005年6月号的《大西洋月刊》上建议的那种局面:“我们必须要继续鼓动世界上各个地区的国家对抗中国,就像理查德·尼克松鼓动那些道德上不完美的国家对抗苏联一样。”也就是说,类似钓鱼岛、黄岩岛和南沙群岛争端的种种“事件”,会在相当长一段时间内,伴随着中国自身实力增强的过程。那么,中国到底应该建立一套什么样的有效机制加以应对呢?(文 / 宋晓军) 中国军情军事美国军事中国伊朗