1908—— 赛道上的帝国斜阳

作者:朱步冲(文 / 朱步冲)

( 1908年7月24日,伦敦奥运会的马拉松比赛 )

( 1908年7月24日,伦敦奥运会的马拉松比赛 )

孤独的冠军

1908年7月23日,伦敦奥运会男子400米跑决赛在主场地白城体育场举行。下午17点半,夕阳西下,气温湿热,跑道上只有4位选手,温德姆·哈尔斯韦尔(Wyndham Halswelle)中尉是其中唯一一位英国运动员,他曾在布尔战争中服役于拥有悠久历史传统的苏格兰高地轻步兵团,并参加了几次无足轻重的小型战斗,但他强健的体魄和运动员天赋引起了一位军中袍泽、苏格兰教练吉米·库兰的注意。在1906年那届被称为“届间运动会”的雅典夏季奥林匹克上,他接连获得了400米项目的银牌和800米的铜牌,因而被认为是这届运动会上夺冠大热门。哈尔斯韦尔的其他三名竞争者都来自美国:来自康奈尔大学的约翰·卡本特,代表哈佛大学的威廉·罗宾斯,以及代表宾夕法尼亚大学的约翰·泰勒——第一位代表美国出战国际运动赛事的非裔美国人。

四条跑道上,从内到外,选手的依次顺序是卡本特、哈尔斯韦尔、罗宾斯和泰勒,然而自发令枪响起的那一刻,整个白城体育场就被观众刺耳的喊叫和口哨声笼罩。与观众热烈的情绪成反比,白城体育馆当时呈马蹄形的田径跑道既不分赛道,维护得也很糟糕,而哈尔斯韦尔的麻烦从赛前就开始降临。许多记者甚至官员都涌进了英国运动员更衣室,大声吵吵着各种截然相反的意见,试图为他打气:一些人鼓励他先发制人,从起跑线就全力飞奔;一些人则告诫他保持体力,只要紧随美国选手稍后处,到终点处再发力即可。心烦意乱的哈尔斯韦尔选择了后者。

出乎观众和哈尔斯韦尔意料的是,美国田径选手们采取了一种令人发指的战术:有轻微抢跑嫌疑的罗宾斯迅速切入最内道,而卡本特则利用强健的身体挤入了哈尔斯韦尔的第二道,两人形成了一道坚固的屏障,迫使哈尔斯韦尔只能紧随其后或者耗费宝贵的体力尝试从外道超越。正当罗宾斯和卡本特打算肩并肩抵达终点时,愤怒的场地裁判罗斯科·巴德格博士冲进了跑道,高举双手大呼“犯规!”并指令其他工作人员迅速收起了终点线上的彩带。在全场喧嚣声——包括英国观众的倒彩和小部分美国观众的愤怒抗议中,四名或疑惑或惊慌的运动员在安保人员护送下一言不发地走向更衣室。最为冤屈的也许是泰勒,位于第四的他几乎是被几名工作人员以堪比英式橄榄球中擒抱动作的阻止下离开了赛场……最终,主席台高音喇叭宣布,本次比赛成绩无效,将于两天后进行重赛。

两天后,在愤怒的美国代表队缺席的情况下,哈尔斯韦尔一个人孤独地跑完了全程,这大概是他生命中最为漫长的50秒,赛道两旁不断有美国观众发出嘘声。4小时后,伦敦奥运会全部田径比赛宣告结束,这个事件仿佛成为这一届奥运会的缩影:这届旨在体现日不落帝国荣光和强大的体育盛会,实则是一场灾难,每一个本意美好的执行细节最终都变成了灾难。在一片纷乱嘈杂中,大不列颠发现自己的荣耀,无论是在体育竞技场上还是在其他领域,都陷入了泥沼,而其他欧洲国家则惴惴不安地从这片大混乱中嗅到了战争与灾难的味道——此时距离“一战”爆发,只有6年之遥。

( 1908年伦敦奥运会上,英国海军上尉温德姆·哈尔斯韦尔一个人孤独地跑完全程,获得男子400米冠军 )

( 1908年伦敦奥运会上,英国海军上尉温德姆·哈尔斯韦尔一个人孤独地跑完全程,获得男子400米冠军 )

奇迹的诞生

1908年的伦敦奥运会,诞生于1906年8月那个炎热的夏天:托马斯·伊夫林·埃利斯、霍华德以及沃尔登勋爵正在他自己那艘停泊在雅典附近的豪华游艇“SS布朗温”号上招待前来参加“届间运动会”的英国击剑代表队,席间的主客是领队、封号德斯博罗勋爵的威廉·亨利·格伦费尔。这位51岁的绅士身材高大,精力充沛,曾游泳横渡英吉利海峡,并从三条不同的线路登顶过瑞士与意大利交界处以险峻著称的马特洪峰。他11岁时被哈罗公学录取,然后是牛津大学,曾参加过1877年那届充满争议的牛津剑桥划船对抗赛,并获得了一项前所未有的殊荣:同时兼任牛津赛艇与其他运动俱乐部主席,稍后,他又担任了牛津大学猎犬追踪俱乐部主席这一头衔。

( 1908年伦敦奥运会开幕式上美国队入场情景 )

( 1908年伦敦奥运会开幕式上美国队入场情景 )

1888年的英国试图平定马赫迪起义的萨尔金战役中,服务于苏格兰高地步兵团的格伦费尔在战役前夜声名大噪,每天坚持长跑的他在深夜远离英军营地,结果与一群苏丹托钵僧侦察轻骑兵遭遇。在激烈的格斗中,格伦费尔用随身携带的恩菲尔德MK2左轮手枪打死了两名对手,并在剩余敌人的追逐下狂奔了几乎两英里,最终在险些被俘时遇到了一支英军巡逻队。从下议院退休后,不知疲倦的格伦费尔积极投身于公共事务,喜好狩猎与击剑,后一项爱好使得英国击剑队最终在他的奔走下得以组建,并参加这一届雅典运动会。作为最早被列入奥运会的比赛项目,击剑是一项高尚的绅士运动,英国击剑队的队长西奥多·库克即为牛津击剑俱乐部主席。在当日的比赛中,由于裁判问题,英国在决赛中惜败世仇法国队,只拿到一块安慰性的银牌,这些举足轻重的绅士由此才开始讨论两年后在英国本土举办一届现代奥运会,并一雪前耻的可能性。

很快,格伦费尔和库克发现,他们的机会近在眼前:原定的1908年奥运会承办申请者柏林和罗马相继放弃,前者以经费不足为由,后者干脆死于内讧——它拥有两个各行其是的奥运组委会,一个以罗马市长科隆那亲王为首,一个以圣马迪诺伯爵为首,筋疲力尽的顾拜旦勋爵只好在雅典运动会期间召集国际奥委会紧急会议,商量对策。与数位英国代表私交甚好的德斯博罗勋爵迅速意识到,自己有可能促成一件名垂青史的大事,在自己的游艇上召开了几次宴会后,格伦费尔利用一次宝贵机会觐见了仍然滞留在雅典的爱德华七世,国王本人对这个主意非常热衷。最终,维苏威火山的一次意外喷发让伦敦正式如愿以偿,科隆那亲王和其他意大利政要在对伦敦的“插队”表示了一番雷声大雨点小的抗议后,宣布由于这次突发性的灾难,承办奥运会所需的财政经费不得不被挪用于救灾,使罗马无力承担两年后的盛会,进而恭请伦敦取而代之。

( 1908年伦敦奥运会上的女子射箭比赛 )

( 1908年伦敦奥运会上的女子射箭比赛 )

在英国奥委会秘书长罗伯特·S.库西·拉芳爵士眼里,不列颠才应该是运动的故乡,较之其他国家更有资格承办此类盛会:英式运动俱乐部拥有完美的三级结构,最下层的工人大众构成了基础,中间是那些知趣高尚、拥有浓厚兴趣并积极参与、经过专业训练的绅士,上层则是拥有权力与财富、懂得营运的显贵。拉芳爵士毕业于牛津大学默顿学院,精通拉丁文与希腊文,拥有出色的演说才能和组织能力,根据档案文件显示,他在此期间撰写了超过1000封信笺,孜孜不倦地将各项运动比赛规则翻译成法文与德文,并决定在这一届奥运会田径项目的测量与裁判中,一律改用公制。

有了这些交游广泛的显贵,预算问题也迎刃而解:拉芳爵士找到了法国政府商务部,建议奥运会与筹办中的1908年英法贸易与商业博览会共同进退,从而很快获取了4.4万英镑的赞助用以建造一座全新的体育场馆。作为回报,日后场馆体育比赛收益的75%将归赞助商所有。为了建造体育馆,奥委会特意在伍德巷附近购买了一块140英亩的土地。主体育馆的设计重任,交给了来自奥匈帝国、富于狂想的景观与建筑大师伊姆雷·奇拉菲(Imre Kiralfy),他曾因担任《八十天环游地球》以及《巴比伦与尼禄的毁灭》等歌舞剧的美术总监而驰名欧洲。最终,奇拉菲献出了一个震撼的设计方案:一座名为“白城”的全白色钢架与拱廊结构的体育场。

( 1908年伦敦奥运会主场地白城体育场 )

( 1908年伦敦奥运会主场地白城体育场 )

为了彰显这一届奥运会的豪奢,赛事票价贵得惊人,一张位于白城体育中心高处的坐票价格为2先令6便士,如果座位位于体育馆遮阳顶棚的下方,则价格高达一个几尼(1英镑又1先令),一张拳击赛冠军决赛门票更是被定到了8个几尼的天价,而当时一名矿工或者纺织工人的周薪不过2英镑左右。然而这些并不使格伦菲尔德与拉芳爵士惊慌,周边的贸易博览会和伦敦丰富的物产与零售业,肯定会使全欧洲的绅士淑女趋之若鹜——难道他们不来为自己的运动员加油吗?英国政府还精心为外国游客印制了附有5种不同文字的奥运旅游观赛手册,详细标出了比赛日程、地点,以及伦敦各处胜景与购物中心的所在,并附赠优惠券。1904年的美国圣路易斯奥运会,只有区区100名外国运动员参加,然而4年后的伦敦奥运会上,这个数字增加了8倍。

网球、马球与殖民帝国

( 英国女子网球运动员玛丽·金斯利 )

( 英国女子网球运动员玛丽·金斯利 )

在“白城”及周边,就是英法商业贸易博览会的主会场,任何博览会观众只要再交付20先令,就可以由专用通道进入体育馆观赏奥运会比赛。在会场中,英法两国精心布置了各类展示其工业革命成就的产品展示,还有来自两大殖民帝国疆域内的各类富有异域风情的景观与产物:塞内加尔的原住民村庄与印度传统茶叶工房被直接搬到了现场。现场还有来自锡兰的孔雀、孟加拉的白色猛虎、非洲狮子、澳大利亚袋鼠等奇珍异兽。耸立在体育馆一旁的,是一座标榜未来主义的长150米的观览车道,可以一次将50名观众带到离地面200米的高度,俯瞰整个区域与伦敦。

从某种意义上说,当时的博览会场仿佛就是巨大的不列颠殖民帝国用以自我炫耀的一座微缩景园。在1908年,版图庞大得令人畏惧,陆地面积达到1200万平方英里,全球大约1/4的人口处于其支配下,而且扩张的速度似乎并未放缓——在1870至1900年,日不落帝国就攫取了425万平方英里的新殖民地和6600万臣民,而经营重点,则从亚洲东南海岸转向了非洲。1870年以前,欧洲列强在非洲只占有一些无关紧要的地区,它们主要是海港、设防的贸易站以及少数作为从事贸易的附属地。英国众议院曾认为,所有在非洲进一步扩大领土或霸占统治权即订立向原住民部落提供任何保护的新条约的做法都是不明智的。

( 生活在印度的英国女人(摄于1910~1930年) )

( 生活在印度的英国女人(摄于1910~1930年) )

然而,第二次工业革命改变了一切——最主要的动力来源于原料的需要。这些原料——黄麻、橡胶、石油和各种金属——的大部分来自非洲为主的“未开化”地区。按照《全球通史》作者斯塔夫里·阿诺斯的说法,这是世界历史上规模最大的土地攫取,甚至是成吉思汗的征服无法与之相比的。

1908年伦敦奥运会,是首届将女子竞技列为正式项目的奥运会,体育也是将城市资产阶级妇女从闺房密室的桎梏中解放出来的动力。仅仅是女子网球单打比赛,就破天荒有5名选手报名参加。从顾拜旦勋爵到巴黎的斯塔夫男爵夫人,都公开声称除了美容,美丽应该源自健康,包括饮食、温泉疗养与锻炼。于是,巴斯与斯卡伯勒等内陆温泉城市成为伦敦等大城市上流与中产妇女度假的全新选择,自行车、网球、划船、射箭等运动可以使妇女充分接触阳光,预防皮肤病与佝偻病,并能带来富于殖民地与异域风情的巧克力与蜜糖色皮肤,

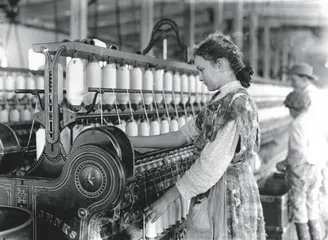

( 1908年,美国的纺织女工在纺纱机前操作的情形 )

( 1908年,美国的纺织女工在纺纱机前操作的情形 )

伦敦最早的女子网球俱乐部位于伊灵,在天气晴好的周末下午,就可以看到女士们在绿茵草地上集中挥拍,虽然上场的淑女们仍然必须身穿繁复、配有钢制或鲸骨舒腰与裙撑,长至脚踝的亚麻与条纹棉布长裙以及吊袜带,但已经被女性看做是难得的休闲。轻松获取伦敦奥运会女子网球金牌、7次夺得温布尔登女子网球单打冠军的多萝西·凯瑟琳·道格拉斯回忆说,伊灵俱乐部的女子更衣室壁炉前装有一排排栏杆,以供女士们烘干她们的紧身内衣。众多前往这里运动的女士,大多来自当时伦敦知名的上层女子学院,诸如凯瑟琳就读的海伦娜公主学院。另一位球技虽并不出众,但却声名卓著的女士就是来自基督学院的玛丽·金斯利。

金斯利1862年出生于伦敦一个殷实的中产家庭,父亲乔治是一名外科医生与旅行家,从小活泼好动的她喜好运动,包括网球与骑马。金斯利的另一个爱好就是阅读,经常在父亲巨大的藏书室里一待就是一下午,然而她对简·奥斯汀或者夏绿蒂·勃朗特毫无兴趣,偏好自然科学类图鉴与形形色色的旅行笔记。最终,对陌生非洲大陆的热情促使她成为一名“自学成才的人类学家”,1893和1894年,她两次受大英博物馆委托,前往非洲大陆搜集动植物标本与了解当地宗教风俗,沿奥格韦河而行,横穿喀麦隆山脉,最终到达坦桑尼亚。

( 在英国科芬园市场内做生意的妇女(摄于1890年) )

( 在英国科芬园市场内做生意的妇女(摄于1890年) )

在探险中,金斯利身着男式热带军便服、军靴与长绑腿,头戴热带盔,拒绝挑夫的滑竿,亲自划独木舟或泅渡通过沼泽与河流,她撰写的两部人类学日志《西非研究》和《非洲记旅》,赢得了殖民大臣约瑟夫·张伯伦与其他同时代英国非洲探险家的青睐。张伯伦最终聘请她为自己的私人顾问,虽然金斯利原则上赞同英国在非洲的殖民统治,但她难得地认为,非洲原住民文化有其内在特性与独特价值。最终,她志愿前往南非,充当一名医疗志愿者与当地英国殖民政府的顾问,后来不幸于39岁时因患热带病而去世。

然而在勇敢和求知之外,贪婪与“欧洲优越论”,仍是当时英国非洲殖民统治者的主基调。格伦费尔勋爵的挚友、前任牛津大学猎犬追踪俱乐部主席、曾担任英国南非开普殖民地政府首相塞西尔·约翰·罗德斯(Cecil John Rhodes)就是其中的典型代表。他在1877年公开宣称:“我们是世界上最上等的种族,我们在世界上居住的面积越大,对人类越有利……如果真的有上帝,我相信他最喜欢的事情就是让我去把非洲地图上越来越多的地方涂上英国红。”在他的推动下,开普殖民地议会于1894年通过了臭名昭著的“格伦·格雷法案”,将越来越多非洲原住民驱离家园,以设立更多的矿场和牧场。

( 德国埃森一家钢铁厂内的炼钢景象(摄于1910年) )

( 德国埃森一家钢铁厂内的炼钢景象(摄于1910年) )

1889年,英国政府授权罗德斯的“不列颠南非公司”在中非大湖区拥有唯一的商业经营开发权和行政管理权。经过两场血腥的马列贝塔战争,不列颠南非公司的雇佣军与英国当地驻军分别镇压了恩德贝勒人和休纳部落,攫取了津巴布韦马绍纳兰这一黄金富矿区。截至1895年,以赞比西河流域为中心,不列颠南非公司的辖区面积达114万平方公里,几乎垄断了所有位于南非北开普敦钻石矿脉上的矿井。

1890年,英国海外投资总额为6亿英镑,几乎是19世纪60年代的两倍,45%的投资流向大洋洲、东南亚与非洲,流入欧洲其他工业国的只有13%。殖民地吸纳了英国那些因关税壁垒而无法进入欧洲其他工业国的制造产品,更带来了价格被严重贬抑的原材料。来自锡兰的橡胶、靛蓝,印度的钨、铜、黄麻,西非的棕榈油,南非的黄金,中国南部省份的生丝、蔗糖、烟草与粮食,同时,英国能够从殖民地不平等贸易与金融交易体系中通过投资赚取巨额利润,从而弥补在二次工业革命中产业结构落后,以及列强贸易壁垒导致的损失。从1870至1900年,英国从殖民地获取的收入不仅弥补了自身的巨大贸易逆差,还造就了为数可观的盈余,1910年,这一数字甚至达到了2亿英镑。

英国的扩张,完全重塑了将近2000年以来的全球政治、经济与文化地图。“我们舒适地坐在装潢一新的车厢里,有侍者供应茶点,看着窗外赫尔干尼亚大草原上追逐的马群和一望无边的克尔齐库姆沙漠时,丝毫无法理解千年以前踯躅在这条道路上的旅行者所怀有的恐惧和疑虑。”1893年,阿米尼厄斯·范伯里勋爵乘坐火车通过漫无边际的中亚大草原时,诧异而又志得意满地这样写道,“西方世界已经使整个庞大、冷漠、封闭的东方世界感到了它的存在……只有依靠我们的信仰、习俗和哲理,才能使得整个人类获得安泰,进步和幸福。”

毋庸置疑,大多数在殖民地开拓个人前程与事业的英国人都会有类似的感觉,殖民地不仅带来了财富,也带来了异域文化的独特体验与审美。1908年伦敦奥运会的马球比赛特意选在风景优美的赫林汉姆公园中举行。这项原本起源于波斯的运动,最先在驻印英军骑兵军官中风靡,逐渐成为一项绅士运动。在大名鼎鼎的爱好者名单中,就包括曾在驻印第四轻骑兵团服役的温斯顿·丘吉尔。在他的力主下,马球才成了英国桑德赫斯特皇家军事学院的必修课,鉴于马球运动至少每年要花费一位体面的绅士150英镑的巨款,只有3支球队参加这一项目的角逐,其中包括两支来自英格兰的队伍,罗汉普顿和赫林汉姆俱乐部,在毫无悬念地淘汰了爱尔兰后,比赛就成了一场传统英国绅士的周末派对:林中临时搭起的白色榉木看台上是绅士和撑着阳伞的淑女,进球后,每位队员都会彬彬有礼地举起球杆向观众和队友致意,比赛后是盛大的茶会。“这让我回想起在加尔各答的好时光。”一位莅临观礼的军官太太这样说。

确实,在大英帝国殖民地的版图中,加尔各答是一颗灿烂的明珠,被称为宫殿之城。与大多数海港城市一样,加尔各答的地位在英国人到来后急剧上升。在它的地图上,白人区是英国殖民者和家属的居住区,从水塘广场向南延伸,英国维多利亚新古典主义建筑遍布其中;中间则是阿拉伯人、印度祆教徒、亚美尼亚人与“归化”印度人和本地富商贵族的住宅区。身穿欧式服装的英国人穿梭其中,身边是裹着头巾、身穿紧身红外套的印度士兵和无数印度仆人。

在印度,大部分英国居民都向炎热干燥的本地天气妥协,只有2月至4月,凉爽湿润的天气才让这些印度实际统治者想起苏格兰或者威尔士。一进入5月,赤日炎炎,土地皱裂,英国人富丽堂皇的别墅客厅中央,通常安装了来自阿拉伯的叶片呈平行四边形的巨大白色布风扇,摆动时依靠印度仆人用力牵动一组绳索和滑轮。高高在上的殖民者在最炎热时,也会舍弃平时彰显身份的欧洲礼服,身穿印度本体巴尼安式上衣和摩尔式宽裆长裤,或者只穿亚麻质的英式衬衫和马甲,只有在隆重的典礼与聚会时,才会全副武装。幸福的一天通常是在早晨9点至10点开始,早餐包括来自大吉岭的红茶、面包与乳酪,而午间正餐则会在14点左右奉上,由印度式的玛莎拉式烤鸡、烤羊羔肉,掺杂了干果、葡萄干与香料的藏红花米饭,印式蔬菜咖喱等组成。无论男女,都会在席间品尝各种风味的印度水烟。整个下午,炎热的印度各城市大街上看不到一个英国人——他们都在午休,直到晚上19点以后,他们才乘坐漆成亮黑色、带有轻便车棚的马车与四人软轿,前往社交场所。通常隆重的邀约会出现在《加尔各答报》上的社交广告栏目:“盖拉尔德先生很高兴与加尔各答各位绅士淑女相识,本周四,12月4日,将在他的新宅沃克斯大厅的花园举办晚宴,花园小径全部铺以木板与地毯,保证莅临贵宾免受潮湿与露水之苦,晚上20点准时施放烟火。”

然而,这卷旖旎画面的背面,却不那么令人愉快了:加尔各答紧靠水塘广场以北以及更北的区域印度原住民聚集区,被英国人蔑称为“黑人区”,这里垃圾满地,污水横行,疫病频繁,大多数人只能住在临时搭建的简易棚中。19世纪中叶,一位英国游客诗意地称传统印度手工艺纺织物是仙女、精灵,而非人力的产物——孟加拉手工艺人仿制出精美的棉纱长衣,被称为“流水”或者“夜珍珠”,缀满了来自北部城市贝拿勒斯的金线和银线,克什米尔出产的羊绒披肩可以穿过一枚戒指。然而到了1908伦敦奥运会的年代,只有极少数手工业纺织者还在从事这一传统产业,以便满足英国殖民者对异域风情服饰的需要。原因在于英国对印度进口的手工棉织品征收70%至80%的高额关税,然而英国进口的纺织品只需对印度缴纳大约2%的关税,进口总额从1814年的5万卢比上升至1890年的3000万卢比。在1750年,欧洲和第三世界按人口计算的工业化水平相差还不太远,可是到了1900年,后者只是前者的1/18(2%比35%),只是联合王国的1/50(2%比100%)。英国驻埃及总领事克莱默勋爵私下也承认,殖民地国家的统治者常常匆忙而贸然地接受了宗主国提供的资本,丝毫没有发现自己的国家与人民被一劳永逸地纳入了对自身不公的全球性体系之内。1900年,尼赫鲁曾在国民大会党年会上这样说:“西方文化对印度的冲击,是一种能动的社会和现代意识对一个墨守中世纪意识形态的静态社会的冲击,如果不加以对策,则印度将在贫穷与停滞的泥沼中无法自拔。”

美国——傲慢的访客

具讽刺意味的是,财富本身在某种程度上是一种腐蚀剂,这些来自殖民地的财富却阻碍了英国在二次工业革命后继续维持它在列强中的领先地位——道理很简单,既然简单的海外投资能够带来丰厚的回报,英国企业家自然没有迫切需求进行产业与设备升级换代。从7月8日开始,伦敦奥运会的射击比赛在比斯利村狩猎庄园开幕。与马球一样,英国人认为射击也是一项高尚的绅士运动,英国代表团选手大多是出身良好的中阶军官或贵族,包括那位曾在一周林间狩猎中射落1058只不同种类鸟雀的沃尔欣汉爵士。然而出乎意料的是,最终团体金牌花落美利坚。英国绅士们气愤地指出,这些来自大洋彼岸的对手丝毫没有绅士风度,只是一群“瞄准和扣动扳机的机器”。更可恶的是,美国队的胜利大部分归功于技术——他们使用的是斯普林菲尔德M1903式步枪,采用源自德国毛瑟式无底缘弹的基础上改进的M1906式步枪弹拥有更高的射击精度,而在稍后进行的动力帆船比赛中,沃尔登勋爵的“戴姆勒Ⅱ”之所以最终夺冠,也主要归咎于那台由德国戴姆勒-奔驰公司特地为其定制的引擎。

这些细微的小事,显示英国在1870年之后,逐渐丧失了自己在欧洲列强中的工商业领先地位。根据统计数字显示,1894年后,英国年度工业生长增长率只有1.5%左右,英国传统优势的煤炭、纺织和钢铁工业遭遇了德国与美国的强力挑战。由于技术升级成本过大与制造格局定型,英国在新兴的化工、电气、工业母机、农业机械产业中被德国和美国迅速抛在了后面,从而进一步导致其出口产品在欧洲和北美市场的有利地位,逐渐被后起工业国的制造业和高关税壁垒联手打破。1880年,英国还在世界工业制造中占据22.2%的份额,而到1912年,这个数字为13.6%,其在世界贸易总额中的比重也相应从23.2%缩水到14.1%。

对于1908年伦敦东道主来说,在所有参赛国家中,美国是最不令人愉快的访客。早在两个月前,英国媒体就报道,大洋彼岸的前殖民地正在虎视眈眈地试图利用伦敦奥运会给旧主一个下马威。美国职业体育协会主席詹姆斯·L.苏利文野心勃勃,精力充沛,而哈佛和耶鲁等大学体育联盟培育了新一代实力强劲的田径选手:A.C.吉尔伯特刚在6月初的费城选拔赛上,以12英尺7英寸的成绩刷新了世界撑杆跳纪录;马汀·谢里登则打破了男子铁饼世界纪录。甫一抵达,美国田径代表团就以躲避这座古老工业城市的雾气和烟尘为由,选择了距离伦敦60英里外的布莱顿作为驻地,铁腕冷酷的教练迈克墨菲每天两次把手下的运动员拉到当地足球场上训练,不许抽烟,不许酗酒:“一切为了胜利。”

确实,无论在赛场上还是赛场下,美国都急于展露自己急剧膨大的肌肉。1906年,《简氏军事年鉴》评估:美国海军的实力已升至仅次于英国的世界第二位,英国首相索尔兹伯里曾就美国海军舰队扩张一事发表评论说:“这是一件令人悲哀的事,但恐怕美国注定会迎头赶上并超越,没有什么能够恢复我们之间的均衡。”从南北战争结束到美西战争爆发,美国的小麦产量增长了256%、煤炭增长800%、钢铁增长523%,而新兴工业的增长由于是从零开始,所以“增长率大得以百分比表达毫无意义”,比如每年5500万桶的原油产量。“内战标志着安德鲁·卡内基与J.P.摩根式的现代大工业取代了杰斐逊所代表的农业田园理想模式,而垄断资本主义取代了自由放任,进而重塑了美国今后的对外政策。”

1881年,美国国务卿詹姆斯·吉莱斯皮尔·布莱恩曾以前所未有的强硬语气告诫英国,由于太平洋沿岸各州的发展,美国在中美洲拥有“最大的利益”,且美国要求一个“帝国一般的实力范围”。正如《剑桥美国对外关系史》作者华伦·L.科汉所言:“1881至1910年在西半球的一系列争执后,英国每一次都以让步告终,因为英国痛苦地认识到,要想守卫自己在其他地方的核心利益,必须与这个同为盎格鲁-萨克逊人建立的新兴工业国建立某种联盟,尽管是半心半意的。”而向来以强硬著称的英国第一海务大臣,公海舰队司令约翰·费舍尔勋爵甚至在1906年也私下抱怨,如果英国综合实力继续衰退,那么,必须要在美国或者俄国身边提早占据一个适当而体面的盟友位置,如果再迟疑,不仅在未来的欧洲大国冲突中英国很难取胜,甚至会被新兴的大国“因自身分量不够而丢在一边”。

从某种程度上,不列颠帝国的庞大疆域和利益就是一串挂在脖子上的磨盘。约瑟夫·张伯伦曾说:“英国是一个疲惫不堪、摇摇晃晃的大力神,因为它背负的重担太大了。”当西奥多·库克在7月24日试图向国会申诉,抗议美国奥运代表团从“国旗事件”到400米跑道上的作弊行为时,得到的答复是断然拒绝。确实,白厅需要操心的事务太多:在中亚阿富汗与俄国竞争,在西半球与美国竞争,在北非与法国竞争,而列强中不断涌现的挑战者,其力量越来越多,从而迫使白厅的政治家在全球范围内需要以某种转盘子杂技一样的灵敏和耐心来加以平衡。仅仅在1895年,国会同时就在考虑如何应对德国在刚果与东非的扩张,逼近赤道的法国殖民远征军,逼近兴都库什山脉的俄国人,以及甲午战争后日本在中国东北、辽东半岛取得主导地位等诸般威胁。在这种情况下,“为几个粗野、汗津津的美国人在运动会上的小把戏分心,的确荒诞”。

1908年7月17日开幕式那天,来自大洋彼岸的扬基佬儿给了英国人最大的刺激,如果不是最后一次的话。下午16点,在英王乔治七世和其他欧洲皇室就位后,开幕式正式开始,各国运动员方阵在各自国旗引导下缓缓进入白城体育场,这在短暂的奥运会历史上尚属首次,除了英国代表团之外,最令人瞩目和欢呼的当属荷兰女子体操队,虽然她们的任务仅是在白城体育场与英国队举办一场体操表演,但她们身穿的奶油色制服裙装和棕色长袜仍然令所有观众叹为观止。然而很快,不和谐场景出现了:美国代表团由于主办方无法提供星条旗,迟迟徘徊在门外拒绝入场。而不得不跟随在俄国双头鹰旗下的芬兰运动员为了表示抗议,故意形成独立的一群,一些胆大的成员还从怀中掏出了几面赫尔辛基体育俱乐部的小旗,示威式地摇晃。同样的举动也被心怀不满的爱尔兰代表团采纳,他们越走越慢,步履拖拉,逐渐离开了英国代表团。然而最大的灾难还在后面,当举着一面自带国旗的美国代表团通过观礼台时,担任掌旗手的爱尔兰裔美国铅球运动员拉尔夫·罗斯拒绝遵守规则,将国旗斜斜下垂以向英王表示致敬,而是高擎旗杆,趾高气扬地率领着自己的同胞傲然而过。

因为美国代表团的无礼,开幕式后,英国国王再也没有莅临过白城体育场一次。然而美国人的蔑视和嘲弄才刚刚开始。天公不作美,从6月底,伦敦阴雨连绵,即便是最资深的摄影师也难以拍摄一张反映奥林匹克精神的照片,美国读者通常在本国报纸上看到的是运动员气喘吁吁地踯躅在赛道上,一旁的裁判与官员躲避在黑色雨伞下,漠然旁观的场景。《纽约时报》7月15日的报道指出,白城体育场内仿佛一场不叫座的三环大马戏团:“赛道外侧,是几位气喘吁吁的自行车骑手,内侧是几名同样气喘吁吁的田径长跑选手,在场地中央的游泳池里,几名游泳选手在因无法换水而浑浊不堪的露天游泳池内扎手扎脚,仿佛遭遇溺水一般……”

即便天气恶劣,美国选手依旧高歌猛进,丝毫没有给东道主面子。到了第四天,他们已经获得了两块金牌,拉尔夫·罗斯也在铅球比赛中夺金,在白城体育场进行的27个项目中,美国人拿到了15个项目的冠军。在赛场表现之外,美国运动员短至膝盖的运动短裤惹怒了英国观众与裁判,双方反复发生交涉和争执,美国《Collier's》杂志记者詹姆斯·康纳利则公开撰文支持同胞,声称“美国运动员的胜利,是未来生活方式对墨守成规的胜利”。

具讽刺意味的是,当伦敦奥运会上的英美仇恨情绪被激发到最高点时,也是双方正式推敲建立一种前所未有的联盟之时。从美国来看,在二次工业革命带来的全球贸易一体化时代,继续与大不列颠帝国保持某种紧张的对抗,对蓬勃出口的美国工业和在西半球的扩张,都极不利,尽管1861年11月美国北军战舰“圣哈辛托号”在巴哈马海峡拦截了英国邮轮“特伦特号”,派遣水兵上船逮捕了南方政府两名试图前往英国争取外交承认的特使詹姆斯·M.梅森与约翰·斯莱德尔,而英国为南部联盟建造的战舰“亚拉巴马号”在拉斐尔·瑟梅斯上校的指挥下,先后俘获了68艘北方商船,从而迫使皇家海军虽然已经制定了突袭美国北部沿岸的作战计划,但经济上的互相依存最终缓慢地消解了敌意:英国迫切需要大洋彼岸出产的廉价钢铁、粮食、肉类、农机与棉花,而克利夫兰与麦金莱两位总统最终宣布美国效法英国,采取金本位以挽救经济过剩的决定,也打破了一直横隔在两国之间的金融壁垒。从1870到1910年,两国贸易总额从3.6亿美元猛增到6.7亿美元。

第一个明显的友好信号来自1898年爆发的美西战争。在美国占领菲律宾之前,德国外交大臣比洛命驻伦敦大使哈茨费尔德确认英国的态度,如果英国不支持美国兼并菲律宾,德国就可以捷足先登。然而,英国外交大臣索尔兹伯明确表示:美国不会欢迎任何外国的关于群岛未来的建议,而英国也对这些建议不予支持。

自此以后,英国就始终以疑虑和敬畏相掺杂的态度打量这个全新的巨大潜在伙伴:1901年,英美签署了第二个“海—庞塞福特条约”,英国同意美国可自由建造、控制和守卫拟建中的中美地峡运河。虽然马汉在刚刚出版的《海权论》中依然告诫美国政府:地峡可能导致一支来自朴次茅斯的军舰迅速威胁美国承平日久的太平洋沿岸,但旋即这种威胁失去了最后一分理论上的可能。1904年英国宣布:“鉴于美英关系的现状和避免对资源的无谓浪费,英国已无必要在美洲保有海军舰只。”1903年11月,在美国一手策动下,巴拿马宣布独立,次年即与美国签订了“海约翰-布诺·瓦里亚条约”,宣布面积1432平方公里的运河区交给美国永久占领,运河与铁路公司财产权也一道赋予美国政府。就在伦敦奥运会即将召开前夕,英国帝国国防委员会终于声称:在大西洋西岸海上战略据点的防务预案中,来自美国的攻击将不被列入考虑的范围之内。

德国——沉默的对手

相对于美国,德国人在白城体育场上则要低调得多,他们沉默寡言,彬彬有礼,较之美国人27块金牌的喧宾夺主,仅仅拿了3块金牌的他们让英国人备感宽慰。然而,在白城体育场之外,几乎所有英国人一致相信,柏林的野心迟早会使英国卷入某场前所未有的欧陆纷争:1914年,德国的钢铁产量达1760万吨,是英法俄三国的总和。在英国一贯占据优势的煤炭工业方面,新技术也加强了德国的地位:1879年,维尔纳·西门子发明了电动旋转钻机,1875年全德煤产量为3743.6万吨,1880年则飙升至4697.4万吨。德国优越的化工研究体系迅速研发出各种煤炭工业副产品,从焦炭与瓦斯,以及能够提取出糖精、香料、炸药等原料的煤焦油——资源有限性再也不能成为制约某个工业化国家发展的瓶颈。至于新兴的电气工业领域,德国更是无人匹敌,1875至1895年之间,德国电器工业从业者从1.5万人上升至2.7万人。1890年,电气技师奥斯卡·冯米勒与艾米尔·拉特瑙创立了德国通用电气公司(AEG)。次年,在法兰克福世界电气博览会上,两人一同宣布,公司架设了从劳芬至法兰克福179公里的输电线,创造了当时世界最远距离输电纪录。世界工业生产额在1860至1913年之间增长了6倍,而德国的单国数字则是11倍,不但让英法等工业革命的先驱自愧不如,连美国(6.5倍)也相形见绌。到了20世纪初,德国已经在光学仪器和化工产业方面居欧洲的支配地位:共有14.2万工人为西门子和德国通用电气公司工作。

马汉在《海权论》中指出:“(德国)边界之外世界的市场和原料产区相当程度上已被其他国家抢先占据或控制,在取得了实现国家统一这项辉煌成就的基础上,德国已建立了庞大的工业体系并组建了一支大型商业船队,目前这支船队在运载德国的工业产品、保持对外交流的畅通方面正持续地积极发挥作用。不过,虽然德国有船队,有商业活动,但就交换过程的第三环节,也就是由于本国国内消费不足而必不可少的国外市场而言,德国不得不在完全处于自己控制范围之外的国家努力进行贸易竞争。”

1898年,深切想在非洲乃至远东为德意志打造殖民帝国和势力范围的威廉二世造访君士坦丁堡,成为历史上第一次被奥斯曼帝国接待的欧洲基督教国家君主。威廉二世还意犹未尽地造访了巴勒斯坦。为了能使这位好大喜功的君主像凯旋而归的罗马统帅一样,全身戎装,头戴普鲁士鹰盔,骑着一匹通体雪白的骏马进入耶路撒冷,德国陆军工兵伙同当地阿拉伯劳力,专门星夜拆毁了一段古老的城墙。在大马士革,威廉二世公开宣布,德意志帝国对于3亿阿拉伯穆斯林人民怀有极其友好的感情,同时,帝国国家银行已经被授予未来巴格达铁路的特许经营权。这条从中欧通向君士坦丁堡的铁路,连同日趋与德国站在同一战线上的新盟友土耳其,宛如一根伸进英国殖民腹地的钢铁手指。德国著名时政评论家,作家保罗·罗尔巴赫在1901年曾直言不讳地说:“在陆上武装冲突中,只有一个地方能够让英国遭受致命伤——埃及。丧失埃及,不仅意味着大英帝国失去了苏伊士运河这个连接东西方交通的最重要渠道,也将使它丧失对整个东非与中非的控制。”

在这种情况下,德国自然要求以实力夺取“阳光下的地盘”。1897年,深受马汉海权思想影响的德国海军专家阿尔弗雷德·提尔皮茨出任威廉二世的海军大臣,次年德国国会通过扩充海军法案,建立一支以38艘战列舰和20艘装甲巡洋舰为主力的“大洋舰队”(Hochsee Flotte)。提尔皮茨毫不掩饰地说:“这种大海军的目的,就是要使最伟大的海权国家都不敢向它挑战,否则就有使自己优势遭到致命破坏的危险。”

1890年,德国从英国手里获得了桑给巴尔,还吞并了新几内亚群岛和马绍尔群岛,在非洲攫取了喀麦隆和坦葛尼喀。德国海军在炮术、组织动员,光学仪器设备和军舰工程构造上的优势,迫使英国陆续将3/4的海军力量在20世纪初调回北海。英国《伦敦观察家报》著名记者詹姆斯·路易斯·加文在1905年庆祝特拉法尔加大捷100周年时曾提出疑问:“大英帝国会维持到下一个百年庆典吗?”尽管英国造船业仍然是一枝独秀,建造了全球商船总吨位的60%和军舰的30%以上,但为了打破德国的野心,英国海军部在海军上将、第一海务大臣约翰·费舍尔勋爵的催促下,于1906年宣布建造排水量1.811万吨、拥有10门305毫米单一口径全重主炮、4台蒸汽轮机组的“无畏”级战列舰,表明英国皇家海军将不顾一切维持其海上霸主的地位。然而就在次年,不甘示弱的德国就下水了自己的“拿骚”级战列舰,由此开始了长达4年的“英德海军竞赛”。

在这种黑云压城的势头下,20世纪头10年的“外交革命”,主轴即是英国面对德国崛起从而打破欧洲传统政治均势的焦虑,英国同时在巴拿马运河与阿拉斯加边界问题上向美国做出适当让步,进而使得自己不要继续在西半球地缘政治中扮演费而不惠的传统角色。1902年,英日同盟成立,伦敦希望急剧崛起的日本联合舰队能在远东缓和皇家海军身上担负的压力,并保证地区冲突中英国漫长的海上贸易与补给线,从而使英国更加坚定了向法国和俄国靠拢的决心。1898年7月的法绍达冲突,是英法这两个百年宿敌之间发生的最后一场大规模殖民地争端,它没有按照德意两国的期望演变为一场热战,而最终导致了次年3月两国签署的谅解协议:乍得湖、刚果河和尼罗河流域为双方殖民疆域的分界线,法国放弃对尼罗河上游地区的领土要求,承认英国在苏丹的统治权。作为补偿,法国取得乍得湖流域和瓦达依,从而为协约国军事同盟的形成拔去了最后一道障碍。1907年,英国和俄国就波斯、阿富汗和中国西藏问题达成谅解,里程碑式地消除了欧洲列强关于伦敦和圣彼得堡在中亚长达将近一个世纪的对峙局面,也使英国不必继续在南亚保持强大的军事存在以保卫印度这颗“女王皇冠上的珍珠”。

为了不使欧洲局势迅速滑向战争,最大限度地孤立宿敌法国,避免刺激殖民大国英国,通过三次战争,一手缔造了德意志的现实主义外交政治大师俾斯麦在1887年鼓励意大利、奥匈帝国与英国达成地中海协议,三方面统一联合保持地中海现状,这一协议连同次年签订的《德俄奥三皇保证协议》一道,构成了一连串环环相扣、相互重叠而竞争的同盟与义务关系,从而勉强维持了岌岌可危的欧洲均势,直至1910年左右。

英德有无可能在最后时刻达成某种共识,通过结盟弥合分歧?在20世纪最初10年中,伦敦白厅大部分重臣,包括殖民事务大臣约瑟夫·张伯伦在内,都曾考虑与柏林结盟。然而正如基辛格在《大外交》中所言,这一构想之所以未能实现,源于150年以来,英国从不接受任何无限制的军事同盟,也无意打破欧洲均势——它只肯参加两种盟约关系,针对有明确范围和定义威胁的有限军事协定,或者协约式的安排,以保证参与主动权归于自己,然而这种深厚独特的传统丝毫不能为德国所理解。1900年,和殖民大臣约瑟夫·张伯伦一样期待与德国达成某种“协约”式条款的新任外交大臣兰斯多恩爵士曾向刚履任的德国首相皮洛提出,两国可以签订某种“就双方共同关切之特定问题以及特定地区可采取政策之谅解”,然而却横遭拒绝,错过了英德结盟之最好时机。德皇威廉二世公开表示,英国若要获得德国的善意与保证,则必须抛弃其“光荣孤立”的传统,施行欧陆结盟,但德国的海军政策,以及在殖民地问题上的咄咄逼人,拒绝保全不列颠殖民帝国疆域与利益安全的态度,使白厅的态度从疑虑、左右摇摆,转变为彻底投向法俄联盟。终于,随着1914年6月28日萨拉热窝街头一声枪响,各大国选择兵戎相见。

余音

正当1908年奥运会积极筹备之时,著名出版商、记者,曾作为英国足球队、板球队一员的查尔斯·博格斯·弗莱(C.B.Fry)撰文坚称,奥运会主办国资格应严格限制在除希腊外的英、法、美、俄、德这欧洲“五大国俱乐部”中,因为除此之外,无一国家能够有此威望、组织力与经济资源支持此等盛会,也不会拥有足够多出类拔萃的运动员。然而6年之后,正是这五大国共同促成了人类历史上第一次血腥的全面冲突,也彻底动摇了欧洲乃至整个世界的政治版图。睿智而冷静的英国外交公使格雷子爵曾在战事爆发时黯然宣布:“整个欧洲的灯火都在熄灭,在我们的有生之年将不会看到它们被重新点燃。”

在长达4年的“一战”中,几乎一代欧洲人的精华在战场上凋谢,那些曾经在1908年白城体育场上角逐的运动员似乎也不例外。温德姆·哈尔斯韦尔以上尉军衔参加苏格兰近卫轻步兵团,在1913年3月10日开始的新沙佩勒之战中受伤,拒绝返回后方医院的哈尔斯韦尔在三天后返回前线,在一次巡逻中不幸被德军狙击手的一颗子弹击中,享年32岁。著名法国短跑运动员让·布安(Jean Bouin)入伍为下士,1914年9月在圣米歇尔附近遭遇己方炮火误伤阵亡。志趣高尚、出身名门的伦敦奥运会自行车冠军,以及环法赛事冠军奥斯卡·拉佩斯,由于酷爱飞行,参加了法国空军,不幸于1917年7月14日在图尔附近的空战中牺牲。相对幸运的伦敦奥运会网球银牌得主、德国人奥托·弗洛兹海姆在战争爆发时,刚刚完成美国公开赛的角逐,他乘坐的邮轮在北大西洋上被英国皇家海军拦截,然后就开始了为期4年的战俘营生活。

在这些人中,受创痛最深的莫过于本届奥运会的幕后缔造者格伦费尔,他不仅亲眼目睹了日不落帝国沦为“二等强国”的整个过程,也饱受失去亲人之痛:自己的长子和次子先后在法国战场上阵亡,小儿子则在1926年一次车祸中不幸殒命。郁郁寡欢的勋爵最终于1945年撒手人寰,身后无嗣,德斯博罗勋爵这一头衔也变为了历史。在今日位于泰普乐的德斯博罗庄园旧址中,仍然矗立着一尊其次子朱利安的铜像,出自其挚友、伦敦奥运会奖牌与绶带设计者贝特拉姆·麦肯农之手。雕像底座上,镌刻着一首挽诗,堪称对这个仓促结束的奥运时代的挽歌和欧洲陷入战乱的悲悼:“战场硝烟弥漫,遮天蔽日,竞技场上的呐喊变为了哀号,对于不幸的年轻人,上天最终将挽其臂膀,以夜之羽翼拢其入怀。”

(实习记者贾冠春对本文亦有贡献) 奥运会项目非洲联盟1908非洲大陆帝国斜阳伦敦奥运会殖民地历史德国殖民地赛道殖民扩张