100个关键词:01-33

作者:三联生活周刊01

英国骨瓷

很久很久以前,在英国这个岛国,好像只有贵族,他们有很多时间写诗、骑马、狩猎、戴假发、吃砒霜、调情,然后晕倒。约17世纪的时候,这些闲人中的闲人变成了植物学家,他们热衷于描绘各种植物、学习拉丁语做标本编年鉴外加去远东旅行,带回来遥远东方的瓷和茶,从此又多了两个花钱和挣钱的理由。这个岛国的贵族把印度开发成一个大茶场,然后把陶瓷搬到本国来造。18世纪末穷人的孩子乔赛亚·斯波德(Josiah Spode)成功完成了骨瓷的研制,此后长达300年间,英国骨瓷先是提高了贵族的生活质量,后来更因大量出口而为英国带来巨额利润和无数工作机会,也成为该国文化输出的重要载体之一。

由托马斯·明顿(Thomas Minton)创办的Thomas Minton & Sons是英国陶瓷史上一个需要记住的重要名称。乔治·琼斯(George Jones)开始在Minton工作,于1861到1951年创制了自己的品牌George Jones(& Sons),集中精力制作了大量惊人的经典陶瓷制品。

提到英国陶瓷史,必须要提到的是韦奇伍德(Wedgwood),全名叫Josiah Wedgwood & Sons,创建于1759年。简单说,韦奇伍德的历史就是英国陶瓷的历史,从无到有,到兴盛,到帝国,到衰败,到转手,到生存,到复兴……几年前我去它位于Stock-on-Trend(相当于中国景德镇的英国陶瓷重镇)的博物馆和厂房参观,印象最深的是工厂外我迄今为止见过的最大的停车场空空荡荡,同行的朋友告诉我,在最辉煌的年代,这里几乎是停满汽车的。去年该公司的博物馆甚至也面临拍卖和出让的险境,令人心痛,英国传统陶瓷品牌何去何从,只能拭目以待。现在,韦奇伍德属于一家美国公司。

Royal Crown Derby

Royal Crown Derby

Royal Crown Derby是现存几乎唯一的一家坚持以英国本土手工制作来完成全部产品的英国高端陶瓷公司,在上述各大陶瓷品牌纷纷落马转移产地的今天,仍坚持该品牌一直以来保持的品质,价格不菲但也因此独树一帜。近些年来他们又和几个英国知名当代陶瓷艺术家合作,如布鲁斯·奥德菲尔德(Bruce Oldfield)、彼得·廷(Peter Ting)、肯·埃斯特曼(Ken Eastman),制作出结合传统英国高端骨瓷技艺和现代设计的收藏级骨瓷系列。

Queensberry Hunt

Queensberry Hunt

说到英国近代陶瓷,不能不提到Queensberry Hunt,这是一家由两位英国当代顶级陶瓷设计师大卫·昆斯伯里(David Queensberry)和马丁·亨特(Martin Hunt)于1966年创建的陶瓷设计品牌。在这将近50年的时间里,他们先后和Wedgwood、Hornsea、Rosenthal、Habitat、John Lewis以及Crate & Barrel等知名品牌合作,设计出很多英国陶瓷史上永不过时的精品,前段时间被维多利亚和阿尔伯特博物馆邀请举办产品回顾展,更与英国明星厨师杰米·奥利弗(Jamie Oliver)合作,算得上紧跟时代脉搏。

The New English

The New English

除了像Royal Crown Derby和Queensberry Hunt这样仍在坚持的英国传统品牌外,更有年轻一代的英国人加入到复兴英国陶瓷设计与生产的队伍中,把心痛化作动力,着实是一支不可忽视的新生力量。由Stock-on-Trend大学创建的The New English品牌就是这样的一个由年轻设计师组成的品牌,全部生产线也都建立在这个昔日的陶瓷重镇,几年前这个新品牌一亮相就在各种设计/陶瓷博览会上吸引了不少眼球——它独特的英国味道,古怪的、朋克的、贵族的味道,就是土生土长的味道。

除了实用陶瓷,在艺术陶瓷方面更有利用高科技而异军突起的设计师,比如迈克尔·伊登(Michael Eden),他几年前在英国皇家美术学院就读陶瓷专业博士学位时的研究方向就是三维打印科技与陶瓷造型的研究,在毕业展览上的作品令很多内行人士叹为观止。不过他的作品距离真正的陶瓷打印成型还有些距离。(文/图 舟舟,英国瓷器专家)

独立茶庄品牌

独立茶庄品牌

说到英国的茶叶品牌不能不提到那几个名声在外的茶叶巨头:利顿(Lipton),PG Tips,Tetley,川宁(Twinning),约克夏茶(Yorkshire tea)……他们都是具有一两百年历史的茶叶品牌,从最开始经营高档散茶到后来的大众茶包,每一个都可以成为商业成功的典范。

随着茶包的普及,散茶愈加显得出众,慢慢地竟成为品质的象征。在西方市场上能见到的茶叶品种也越来越多,上述的几个茶叶巨头也开始增加自己的产品品种,最常见的就是增加散茶的选择,比如草药茶、日本煎茶、中国各种乌龙茶。

一些独立的小型茶商开始在英国站稳脚跟,并成为一些高端酒店、米其林星级餐厅争相合作的伙伴。这其中最负盛名的非位于伦敦市中心的Postcard Teas莫属,它的创始人是吉姆·奥法(Tim d'Offay)。作为世界上唯一一个把茶店经营到如画廊般细致专业的店主,每一款茶都能给出详细出处和制作人,他对待店中的每一个制茶人都如他的父亲对待旗下每一个艺术家一样,忠诚而热心。这个小店就是一个英国的缩影——唯一的,文化的,开放的,贵族的。

除了像Postcard Teas这样秉承“最传统,就是最先锋”信仰的独立茶庄品牌外,也有把茶与现代设计结合的品牌All About Tea。

除了像Postcard Teas这样秉承“最传统,就是最先锋”信仰的独立茶庄品牌外,也有把茶与现代设计结合的品牌All About Tea。

另外,英国著名DJ ——Mr. Scruff更是结合了除音乐外的其他课余爱好——画画和喝茶——与他的经纪人一起在曼彻斯特成立了自己的茶叶品牌Make Us A Brew。不仅在一些高端超市中占据一些市场,其简易茶摊更是在各大音乐节上独领风骚。(文/图 舟舟,英国瓷器专家)

03

03

MOD

工薪阶层年轻人的一种文化,有特定的时代背景,也有短暂的特定时期。虽然重复燃烧了几回,但终究成为一种历史。想要把这东西讲明白对我这样一个跟英国死磕了10年的人来说都不容易,我们讲求的是一个“范儿”,何必追究不能体感的历史?

合身得过分的西装,意大利风格的尖头皮鞋,精致而简洁的短发,天冷或下雨的时候穿绿色带背帽的军用风衣,再骑一辆Piaggio或者Lambretta,懂行的就已经可以立刻喊出你的效仿对象了。MOD们要去夜里开到两三点的咖啡馆听音乐,那个时候的iPod还很大,落地式的,里面有无数唱片,外面彩灯闪闪,有个投钱币的孔,叫Juke Box,没有耳机插孔,你放歌必须大家都喜欢。60年代的英国公交车还没有通宵营业,对工薪阶层的小年轻们来说忍着不吃不买衣服可以,但买车还是困难;分期付款骑个小摩托负担也不重,又时尚,还可以随意改装,而且轻骑的结构简单,几乎都是包在铁皮里面的,不容易弄脏自己昂贵精致的西装;穿军搂儿也是为了防水保暖,不为自己还是为了衣服。

以前,北京世贸天阶和三里屯都有一家B开头的英国品牌服装店,标志是个三色的靶子,就是MOD文化的时尚产物。起初北京懂行的摇滚青年投以青睐,但终因顾客群太少而关门,其实这个范儿一点儿都不摇滚,反而满拧。这个牌子始终不变的是卖衬衫,领子上有扣的那种,花色以细格子、细条纹为主,也是修身得不得了。MOD文化在英国淡出之前歧化出了个光头党,穿格子扣领衬衫,而且扣子与领子翻折处的距离必须是三根手指头,否则会被耻笑挖苦;大众品牌的牛仔裤,一般都是Levi's,裤子不光要紧,裤腿还要短得可笑;衬衫下摆整齐地掖在高得“蛋疼”的裤腰里,不系腰带,而是背带;头发剃光,脚蹬象征着当时工薪阶层的马丁靴(一定要中高帮儿的)。春夏时衬衫袖子卷起,秋冬时加件空军夹克,光头党始终不太戴帽子。

以前,北京世贸天阶和三里屯都有一家B开头的英国品牌服装店,标志是个三色的靶子,就是MOD文化的时尚产物。起初北京懂行的摇滚青年投以青睐,但终因顾客群太少而关门,其实这个范儿一点儿都不摇滚,反而满拧。这个牌子始终不变的是卖衬衫,领子上有扣的那种,花色以细格子、细条纹为主,也是修身得不得了。MOD文化在英国淡出之前歧化出了个光头党,穿格子扣领衬衫,而且扣子与领子翻折处的距离必须是三根手指头,否则会被耻笑挖苦;大众品牌的牛仔裤,一般都是Levi's,裤子不光要紧,裤腿还要短得可笑;衬衫下摆整齐地掖在高得“蛋疼”的裤腰里,不系腰带,而是背带;头发剃光,脚蹬象征着当时工薪阶层的马丁靴(一定要中高帮儿的)。春夏时衬衫袖子卷起,秋冬时加件空军夹克,光头党始终不太戴帽子。

“你今天穿得好英伦啊,真英范儿。”这种语句近些年甚是流行,从时尚媒体圈儿到音乐圈儿还有南方众伪国际服装品牌都在追捧,以为细领带和骚包儿的西装小夹克就“英了”,事实上“范儿”这种东西一定要出自劳动人民,灵感来源于生活。中国城市里有MOD,非常特色的真正的MOD,我保证这群人中没有人看过电影《这里是英格兰》,但他们的态度是符合的,要我点出他们是谁么?(文/图:徐争,作者毕业于MMU艺术与设计系)

04

04

风衣的英伦元素

代表英国现代穿着的风衣是军装演变过来的,要想把风衣这个“英伦”元素淋漓尽致地发挥出来,至少要能品鉴出风衣的细节:肩章不用说了,怎么设计的都有,虽然谁也不会真挂个带军衔的上去,但可拆卸的设计是十足的原创;领子翻起来要有可扎紧的扣带,通常在右肩冲前的那块有扣子的第二层布是顶步枪的肩托的,跟猎装的那块皮子类似;袖口和腰可以调节松紧,肩膀背后的那块第二层布一定是要下端开口的,以便防雨且透气;腰带四周要有D型的金属环——挂手榴弹的(也有佩剑或地图包的说法);下摆后方的开气儿也最好有扣子可以调整大小,也许是便于骑车、骑马。和平年代由于风衣单薄宽大,常穿在西装外面用来挡风遮雨,属于城市中高级上班族的秋冬穿着。如果只搭配帽子和围巾便是非常英国的穿法,而手里拿把长把雨伞便是很国际了。(文/图:徐争)

05

05

油布夹克:

一切都以防水为核心

一种比较特殊的夹克。棕色、黑色、橄榄色为主,条绒的领子,布料质感让人感觉永远是潮湿的。这便是油蜡布夹克了,几乎出自同一个品牌,且是有三枚皇家制定的徽章。这是典型的乡村或小城镇穿着方式,卡其裤、鸭舌帽和雨靴是最合逻辑的搭配。相比起风衣,更强的保暖性能加上绝对不透水,让拥有无限土地的王室成员们更加青睐,尤其是女王遛狗时。但外形相对臃肿,一旦开始穿便一辈子不能洗,还要时不时打蜡维护,这让时髦的城市人、年轻人将它排除到“不回乡下探望老爸绝不穿”的位置上。最近一两年,在混搭时尚和廉价时尚盛行的雨城伦敦,特别是东边,时髦人群巧妙地将爷爷们不穿了的油布夹克第一次推上了时尚舞台。(文/图:徐争)

06

06

康沃尔郡菜肉烘饼

(Cornish Pasty)

英国没有美食的印象在非英国人脑海里根深蒂固。然而,美食不是为了幸福感么?幸福不就是恰到好处的满足感么?试想一下,我在矿井没日没夜地干活儿,老婆在家里洗衣服做饭喂小孩儿,烤箱里头排放着几个硕大的类似于蒸饺形状的东西。为什么烤而不蒸?烤能让外壳坚硬,相当于“派”,符合英国饮食习惯;为什么是饺子形状还有边儿?我在矿上卫生条件一般,洗手困难更别说盘子刀叉,捏着硬边儿把大饺子吃完既不会脏了吃的也无需繁琐地洗饭盒。馅是土豆牛肉洋葱胡萝卜,根据喜好或者各家条件略有不同。当年的煤矿多在英格兰西南部康沃尔郡,众多的矿工选择它来当食品,是Cornish Pasty的起源。如今煤矿已消失而Pasty仍然流行,它能提供简单直接的幸福感,在短暂的午休时间,边走路边获得。当然,富贵人家也爱吃这“低档次”的食物,尤其是在餐厅里有盘子刀叉的时候,你也可以把里面的馅挖出来吃掉,跟高档鱼肉薯条的吃法类似,油炸的裹面是不入口的。(文/图:徐争)

07

07

英国式早餐

毛姆说,要想在英国吃好,就要吃三顿早餐。典型的英国早餐是这样的流程——先吃甜食麦片粥,然后吃肉类——熏鱼,煎蛋加腌肉,最后还是甜食——烤面包加橘子酱、草莓酱或者苹果酱。英国学者德斯蒙德·莫里斯从人类学角度分析过进食行为,他说,现代进食者一大早醒来,还不能直接扮演食肉的狩猎者角色,他必须用什么东西“甜甜嘴”。午餐和晚餐或许还富有变化,但我们在早上最无安全感,需要重温熟悉的食物。

有关英国人饭菜乏味的笑话源远流长,尽管英国人不断强调他们有不少好餐厅,但看起来,对所谓英国美食的嘲笑将持续下去。对了,英国有三道名菜——鱼,薯条,炸鱼薯条。就跟我们有酸菜、饺子和酸菜饺子一样。(文/苗炜)

08

08

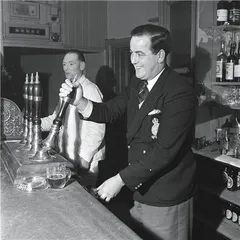

苦啤酒(Bitter)

有个关于苦啤的英国笑话:几十年来,美国人一直讥讽英国人用苦啤酒喝坏了舌头,导致英国厨师做出全世界最糟糕的食物,后来,只要有美国游客在餐厅点苦啤,侍者就会问他们,要不要加点儿冰块?苦啤酒的苦味来自较高的啤酒花含量,它也保证了啤酒的浓度,延长了在潮湿阴郁气候中的保质期。浓郁的苦涩曾经是英国饭桌上的主流风味,今天的苦啤已经形成了一种饮酒风格。

苦啤酒一般拥有3%~7%的酒精含量,味道中有强烈的苦涩,是英式淡色爱尔(English Pale Ale)的一种,使用烘烤过的麦芽酿造,至1830年,苦啤酒在全英国的酒吧中开始畅销,并在20世纪晚期开始桶装销往全世界。(文/苗炜)

Builder's Tea

Builder's Tea

英式下午茶不是老百姓能享受的,为什么只在高级酒店大堂才有就是这个道理。就算是到了因德文奶油茶而闻名的小城Topsham,这东西也并不家常。我刚去英国就住在德文郡,寄宿家庭的男主人选择了在周末传授我家常茶的讲究和流程,英国人就是喜欢流程。

茶还是红茶,一样地要加牛奶和糖,复杂而昂贵的点心简化成一小盘各式的饼干,而主角是温泉蛋。我终于兴奋地使用了一次在动画片中才能看见的鸡蛋杯。煮温泉蛋讲究火候,煮好用茶毛巾包好放在篮子里上桌。一家人围桌坐好,上烤面包片,在自己盘子里涂好黄油之后切成1厘米宽的条儿,敲开温泉蛋的顶壳,用勺子挖开蛋青,用条儿蘸着液态的黄儿吃。有个别人会撒白砂糖。

相比这套流程,Builder's Tea就简单粗放了。

黄色塑料头盔,橘红色反光背心,洗得泛白而又满是灰土的牛仔裤;弯下腰干活儿时露出的上半扇屁股始终启发着时尚人群,只不过露出来的是丁字裤或者CK的边儿。英国佬干活儿累了来杯茶,提神且补充能量,而能量基本来源于糖。Builder's Tea是用大马克杯盛的廉价袋装红茶配牛奶且一定要放糖放到齁的饮料。要是有机会在英式咖啡馆吃顿早餐什么的,叫一杯茶,服务员问你怎么喝,你来一句“Builder's”,他们可能会乐,然后问你是10勺糖还是12勺。虽然是玩笑,但范儿绝对正!要想再正到极致,加一个培根香肠三明治,配“棕色酱”。(文/图:徐争)

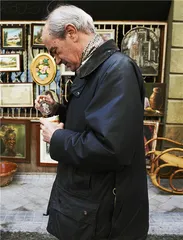

萨维尔街亨利·普尔店内的裁缝(摄于2011年)

萨维尔街亨利·普尔店内的裁缝(摄于2011年)

10

萨维尔街的裁缝

萨维尔街(Savile Row)被看做一个“圣地”。这里的裁缝拥有一双神奇的手,能缝制出全世界最好的西服。在电影里,这条街是男人完成变身的梦幻之所,走进这里的男士——不论高矮胖瘦、老小痴贤,再出现时,总是风度翩翩、潇洒有型。在男性杂志《男人今生必做之事》的目录中,“在萨维尔街定制一套西服”一项永恒在列。编辑们用近乎煽情的措辞,鼓励男性同仁走进其间的古老店铺,站在那王室、政要、财阀、著名间谍(007)……曾经站过的试衣间里。

若你只是一个普通的漫游者,很容易与这条“圣街”擦身而过——与邦德街的繁华热闹相比,它显得过分安静了。即使你是一个前来“朝圣”的人,初见时,大约也会为它的低调感到惊异:这里没有广告牌与买卖声,不甚宽广的街道上,停着各式车辆。但当你一路走来,细看那街上的精致橱窗与店铺名字:Gieves & Hawkes、Henry Poole & Co、Nutters of Savile Row……再推门进去,瞥见一丝不苟的古老店铺陈设,你会为自己身上的牛仔裤与帆布鞋感到悔恨——这就像一个衣着随便的人,无意间走进了名流的晚宴。

这条不长的街道,有着不短的历史。它建于1731至1735年间,名字来源于伯林顿伯爵的妻子多萝西·萨维尔女士。萨维尔街的原初居民,是军官与他们的家眷。裁缝对这条街的统治,是从19世纪开始的。1846年,亨利·普尔(Henry Poole)把自己的裁缝铺开到了萨维尔街32号,也因此被认做“萨维尔街的创始人”。随着男性的优雅着装日渐成为风尚,这条街上的裁缝也越来越多。“来自萨维尔街”是“高质量”的同义词。要获得一件萨维尔街的全定制西服,不仅要花费重金,还需消磨时间。全定制(Bespoke)过程漫长而繁复,一般情况下,制作一件全定制西服,至少需要等待12个星期,试3次衣。至为重要的一点是,客人必须亲临萨维尔街,让这里的裁缝亲手为其量体、打样、制衣,否则,便不能称为“来自萨维尔街”——就像不产自香槟地区的酒不能叫香槟一样。(文/何潇)

11

11

皇家阿斯科特赛马会

英国皇家阿斯科特赛马会(Royal Ascot)是夏季里最盛大的社交节日。这项由安妮女王设立于1711年的赛事,已有300年历史,并一直保有“全世界最豪华、最奢侈赛事”的圣名。自1807年始,比赛的第三天被定为“金杯日”,是整个赛程至为关键的一天。但实际上,人们更习惯将这一天称为“女士日”(Ladies Day),因为在这一天,将有众多女士盛装出席。来这里的人,看马是假,看人是真。

作为一项高端活动,阿斯科特有属于自己的“着装守则”(Dress Code),其核心是“正式”。来此的男士,被要求穿上日间礼服——颜色需为黑色或灰色,再加上一顶礼帽;来此的女士,穿着相对灵活些,但也要符合淑女的规范:需是日间正装,长度与款式遵守规定,裙子不得无肩,不得露腰腹。还有一点至关重要:戴帽。这样的着装规定带来的结果是,因为女士的到来,古老的赛马场被改造成了帽子的斗秀场。

1910年的英国皇家马会,被称为“黑色阿斯科特”(Black Ascot),是时尚史上著名的“黑色事件”。是年5月,英王爱德华七世逝世,为表哀思,来到阿斯科特的人,均一袭黑色。这让大众看到了黑色的高贵与美丽,也促进了黑色的“世纪转身”。此后,黑色与高级时装建立了稳固的联系。多亏有这一年的皇家赛马会,如今的人们在谈到黑色时,态度终于放松了些——除了死亡与哀悼,他们想到的,还有优雅。(文/何潇)

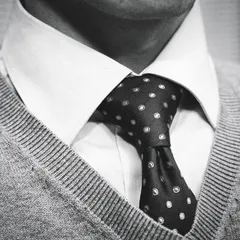

温莎结

温莎结

温莎结并非温莎公爵的发明,人们用这位时代风尚偶像的名字来命名,或许仅仅因为,大众对于其着装风格的认可程度,远胜于领结传说中的真正发明者——公爵的父亲乔治五世。

从外表上看,这个形状对称的三角形状领结,具有典型的“英国”气质:优雅、大气、正统,无论多么严肃的商务与政治场合,它都能让你表现得大方得体、不偏不倚。而且,由于打领结的步骤相对复杂,温莎结对可用的领带做了先天的筛选,这在无形中保证了领带的质量:如果你的领带用料过厚,或者质量过次,最好避开这个高贵的领结,否则,呈现在脖子上的,只有愚笨与夸张。

切莫以为,所有人都会对这个富于贵族气派的领结买账,同为英国人的“007”先生,就对这种体面的打领带方式表示了明确的厌恶。在《来自俄罗斯的爱》里,邦德先生表达了对打温莎结的男人的不信任:“显得无比虚荣。通常是混蛋的标志。”(文/何潇)

13

13

英国短毛猫

天生卖萌

英国短毛猫永恒的微笑使得人们都爱它。《爱丽丝梦游奇境》中柴郡猫(Cheshire Cat)的原型就是英国短毛斑纹猫,它脸盘硕大,眼睛溜圆,每次出现都咧着嘴笑,甚至在消失之后笑容还挂在半空中。英语中有个典故“Grin like a Cheshire cat”,就是“咧着嘴傻笑”的意思。

19世纪末期,英国育种专家开始了漫长的培育工作,最终这个被称为英国短毛猫的品种诞生了。1871年,英国水晶宫举办了第一届猫展,全场“最佳”授予了一只14岁的英国蓝色短毛猫。从此之后,猫展成了水晶宫每年的例行项目。每次猫展第一个出场的几乎都是英国短毛猫。猫展的发起人哈里斯·威尔(Harrison Weir)写道:“我的初恋将永远是短毛家猫。”

英国短毛猫从此风靡全球,它们生性恬静、温顺,精力充沛但并不惹麻烦。(文/曹玲)

14

14

英国斗牛犬

斗牛犬号称“犬类角斗士”,是英国人在1200年左右用一种亚洲猛犬与当地的牧羊犬杂交后获得的,因其被用在斗兽场上而得名。自从古罗马的人类角斗被禁止后,一些有钱有闲的人就开始从斗牛、斗熊、斗犬的活动中得到满足,以此为基础的商业行为快速发展起来。

通过几个世纪的斗牛活动,斗牛犬发展出极其勇猛、具攻击性的性格。它们肩宽、头扁、腿粗,浑身肌肉健壮,牙齿锋利,咬合深至骨骼。

斗牛游戏在19世纪初期在英国达到顶峰,1835年英国颁布《反虐待动物法》禁止了斗牛、斗熊等残忍的活动,如今甚至斗鸡都是不合法的。传统的英国斗牛犬的用处已被遗忘,经过上百年来有选择的培育,斗牛犬的性格逐渐变得平静和蔼,坚定勇敢,成为人们喜爱的宠物。

(文/曹玲)

15

15

壁炉

家庭生活

在英国,阅读小说的时尚至少风行了整个19世纪,坐在壁炉边阅读小说,如痴如醉。这一时尚造就了狄更斯、萨克雷、特罗洛普和艾略特这样伟大的小说家,也造就了英国小说的传统。20世纪伍尔夫发表的第一部意识流小说《墙上的斑点》,讲的就是女主人公冬日里坐在壁炉前吸烟,透过烟雾,看到墙上的一个斑点。她反复猜想着它是什么,于是无数“无意识的幻觉”像潮水一般“一涌而上”。

有人曾统计了《呼啸山庄》中“壁炉”出现的次数,共计36处。比如:“希斯克利夫太太跪在壁炉前,借着炉膛里的火光读书。”“这就是我新近的主人:壁炉上摆着的,是他的肖像。”“凯瑟琳跑向壁炉,暖暖身子。”“林顿坐在扶手椅里,而我坐在壁炉前石板上的摇椅里,我们有说有笑,十分开心,发现双方有说不完的话。”

这36处描述基本概括了壁炉在人们生活中的作用。英国有着漫长湿冷的冬天,一家人喜欢围坐在壁炉前,不论是取暖、读书、聊天、玩耍还是发呆,壁炉成为他们活动的中心。对英国人而言,有房子无壁炉,就等于有躯壳无灵魂。壁炉成为家庭生活的象征,英文中“Hearth”除了“壁炉前的地面”的意思之外,还有一个意思是“家”或者“家庭生活”。

所以英国人花费心思装饰他们的壁炉,他们讲究壁炉用什么样的炉底石、壁炉架、炉前地毯,他们要把壁炉和客厅融为一体,在壁炉上悬挂油画或者家庭照片。他们还在壁炉边向客人展示自己的珍宝,再摆上几本书籍,点缀两柱烛台。

如今,中心供热系统已经取代了真实的柴火,更现代的做法是在壁炉中放置一个外形和炉子类似的电热器来保持传统的印象和形式。但是壁炉的样子依然保持了下来。(文/曹玲)

20世纪初,享受下午茶的英国妇女

持手杖的丘吉尔和张伯伦(摄于1939年)

持手杖的丘吉尔和张伯伦(摄于1939年)

16

手杖

19世纪是手杖的黄金时代,但凡著名的珠宝品牌都有一部自己的手杖设计史,这其中包括卡地亚、蒂凡尼等等,设计的主题是杖柄。那个时代及以后的名人都将收藏手杖作为一种生活方式,比如托尔斯泰收藏了30支,萧伯纳收藏了47支,伏尔泰则有75支。茨威格在《一个女人一生中的24小时》里写道:“握着华贵的手杖,代表着理想的男性美。(文/曹玲)

雨伞

雨伞

伞最初进入英国的时候,还遭到了人们的唾弃。17世纪中期,一位大胆的绅士、著名旅行家乔纳斯·汉韦,将一根棍上搭着块油布的东西带回欧洲。当伦敦人第一次见到他拿着这个玩意儿在伦敦街头溜达时,人们用石块砸他,女士们尖叫着躲避,马车夫放马追他,认为他亵渎了神灵的旨意。按当时英国的宗教传统:天上下雨是上帝的旨意,用伞遮住雨就是违反天意,是大逆不道。

不过没过多久,伦敦街头就有越来越多的人认识到携带这样一个家伙真是明智,久而久之竟成了身份的象征。英国绅士常带一把黑色长柄伞出门,把伞整理得非常整齐,用粘扣勒成细长,或挎在左臂弯上,或倒提于右手中,以代替拐杖。这手中伞,与其说是防雨,不如说是为了展示一种风度。(文/曹玲)

18

18

烟斗

1943年11月“德黑兰会议”期间的一个夜晚,“三巨头”在一起讨论开辟“欧洲第二战场”的问题。在这个值得纪念的时刻,丘吉尔手里握着一个结实的石楠根烟斗,斯大林浓郁的胡须下面叼着一个巨大的枣木烟斗,罗斯福抽的是“骆驼”牌香烟,但是他把烟卷装在一支长长的烟嘴里。

据说,烟斗客的人格特征大致表现为:稳重、冷静、严肃、内敛、谦让……这已然是一个标准的绅士。第一个成型的英国烟斗是在1700年左右推出,用陶土制成,有长长略带弯曲的烟杆。当时的烟斗还没有普及到人手一个的地步,于是伦敦的小酒馆便在店堂里放置了一些公用的烟斗供领风气之先的烟友们享用。

1840年,英国工匠发现用石楠木的树根刻成烟斗,既不易被烟火烤损,又轻巧结实,不易破碎,于是第一个石楠木树根制成的烟斗于1854年在英国推出,就此揭开了近代树根烟斗的历史,逐渐成为英国绅士的必需品。萨特说,香烟是一种“虚无”,烟斗是一种“存在”。而如今,男人只抽过滤嘴香烟,他们没有“存在”,只有“虚无”。(文/曹玲)

电影《马普尔小姐》剧照(1961年)

电影《马普尔小姐》剧照(1961年)

19

马普尔小姐的松糕和下午茶

以及英国式谋杀

按照阿加莎·克里斯蒂(右图)的描述,马普尔小姐是个“高高的老女人,穿着过时的粗呢外套和裙子,加上两条围巾和一顶有鸟翅的小呢帽。手中提个大提袋,脚边放个上好质料的旧手提箱”。她平常在家打毛线,喜欢园艺和观鸟,患有支气管炎和肺炎,她喝茶,吃点儿饼干,相信每一桩罪案都与日常生活的琐事有关。

伦敦的市内旅游项目中,各种“主题步行游”占有重要的比重,其中与鬼怪传说、刑事案件有关的又格外花样翻新,最受欢迎的则是“开膛手杰克”(Jack the Ripper)主题。有一条线路甚至名叫“开膛手杰克DIY游”,虽然看清介绍后会明白所谓“DIY”指的是拿着旅行社提供的MP3“自助”游览,但“开膛手”这一名词与“do it yourself”短句联合在一起的动作感明显具有另一番诱惑力。根据英国学者理查德·埃尔蒂克(Richard D.Altick)的研究,1861年发生在伦敦街头的“莫雷少校枪杀案”的莫雷少校(Major Murray)公审使犯罪新闻第一次成为《每日邮报》等英国大报的头条:“谋杀历来是英国文化中不可或缺的养分,而大范围发行的一便士日报使最新发生的谋杀在片刻之间就传到英伦诸岛最偏僻的角落。”

20

20

歇洛克·福尔摩斯:

开明绅士梦

17世纪初的英国法学家塞尔登在《荣誉头衔》一书中曾讨论“绅士”的定义,称:“英伦以之为‘士族’(Nobilis)之代称。”按照传统的英国定义,“绅士”原本属于“地主绅士”(Landed Gentry)阶层,没有贵族的世袭头衔,但拥有自己的领地,由于其“地主”身份而在地方颇有影响,大多担当治安审判官或者下院议员,但收入几乎全部倚靠地租和利息。在《希腊译员》案中,福尔摩斯确实曾亲口承认“我祖上是乡绅”,但这一家族显然已经中落:福尔摩斯的哥哥已经“屈就”为白厅工作,他本人也必须靠当侦探来挣房钱,而且还是与华生合租。英国古典绅士“无案牍之劳形”的优越感已荡然无存,福尔摩斯也没进过贵族公学。

17世纪末,英国古典绅士理念受到洛克《教育漫话》一书的挑战。洛克的理论被认为是英国后来“绅士教育”的基础,它打破了原有的“天赋观念论”,使“绅士”成为一种可“定制”的风范,大大延展了绅士阶层的覆盖面。洛克提出德行、智慧、礼仪、学问几大标尺,明确指出他要培养的绅士不是教士、学究、朝臣,而是实业家。说福尔摩斯是“实业家”听起来有些焚琴煮鹤,但《血字的研究》中最初给他安排的知识结构与爱好确实很实用主义:对文学、哲学、政治学一无所知;“对于哥白尼学说以及太阳系的构成也全然不解”。植物学是古典英国绅士的修行点缀,但福尔摩斯只精通其中的实用毒物学部分;作为一个当时大半疆域漂在海外的国度的上等阶层,地理学是每个古典英国绅士必备的谈资,福尔摩斯却对抽象的地球仪不感兴趣,反倒对土壤特征这类下里巴人的知识乐此不疲。

虚构人物的命运总是被掌握在他的创造者手中,这样“出世”的设定自然和柯南道尔有关,与其说是福尔摩斯显得与古典英国绅士世界有些格格不入,倒不如说是当时的柯南道尔想进入这个世界而不得其路。随着洛克的理论被“英国皇家绅士协会”认可,英国的绅士阶层也扩展到自己挣钱的中产阶层。中产阶层的下游主要由商人、店主等组成,上游则是从事所谓“具有专业知识的职业”的人。开始创作福尔摩斯时的柯南道尔与华生一样,属于综合科医生,还只能算是中产阶层里的中游。

柯南道尔最初用自己的生活理念冲淡了福尔摩斯的古典绅士味道,但又把自己求之不得的东西逐渐在主角身上找到补偿。于是福尔摩斯逐渐引用起了歌德、莎士比亚,谈论起了黄赤交角;福尔摩斯不曾因循英国古典绅士的雅俗、加入某个俱乐部,但他的哥哥替他弥补了缺憾,维护了“福尔摩斯”姓氏的绅士感。柯南道尔在小说世界中为福尔摩斯储备的秘密宝藏足以保证他像基督山伯爵一样随心所欲,福尔摩斯不完全符合洛克心目中“有德行、有用、能干”的英国绅士形象,却是一个能让各界读者更心安理得地接受的“开明绅士”。20世纪初,英国一位曾在舞台上扮演过福尔摩斯的演员曾不无敬畏地说:“歇洛克最恐怖的地方在于他只有大脑没有心,他是完全空的。”

柯南道尔的传记作者、法国评论家皮埃尔·诺顿说过:整个福尔摩斯系列故事“是为大部分特权阶层写的,利用他们担心社会混乱的心理,借福尔摩斯及其所代表的东西去安慰他们”。1923年,多萝西·L.塞耶斯推出了她的贵族神探彼得·温西勋爵;1926年,阿加莎·克里斯蒂也终于在成名作《罗杰疑案》中让读者领略了赫尔克里·波洛带有异国情调的绅士风度。仅就作为侦探的成就而言,没有人质疑温西勋爵与波洛的能力,但有一点却是他们终归无法与福尔摩斯比拟的——2002年,在柯南道尔被授予爵士头衔100年后,福尔摩斯也被封爵。这是英国历史上至今绝无仅有的虚构人物爵士,或许这也暗示:直到今天,福尔摩斯才算是真正被以“绅士”标准看待。(文/王星)

21

21

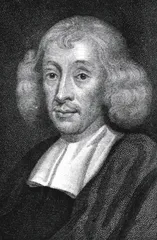

博物学家

约翰·雷(John Ray,左图)被称为“英国博物学之父”,他和牛顿同时期在剑桥大学学习并任教。雷稍年长一些,有着虔诚的宗教信仰,将博物学与自然神学融为一体。自然神学的基本思路是,通过仔细研究大自然这部上帝的伟大作品,从而发现并证明上帝的智慧。英国以至近代整个西方世界博物学的基本风格都是由雷奠定的,博物学与自然神学紧密结合的传统一直持续到19世纪晚期。

到了20世纪,因为学科细分,纵深发展,博物学的地位一落千丈。英国博物学家贝茨在1950年写的一本书《博物学的本性》中说:“曾有人说,博物学家的时代在某种意义上已经成为过去,因为博物学已经被拆分,现在没有人能指望掌握已经专门化的科学的纷繁复杂的所有方面。(文/曹玲)

22

22

英国园林

西方造园艺术的审美标准很久都被束缚在亚里士多德所说的“体积和安排”中,登峰造极之作便是17世纪建造的整齐划一的凡尔赛宫园林。英国人挑战了这种审美,培根希望人们抛弃“对称、树木整形和一潭死水”的手法,使人们得到“接近自然花园的纯粹荒野和乡土植被的感受”。新式园林倡导者约瑟夫·爱迪生说:“玉米地也可以产生迷人的景色。”他还说:“在我的住宅周围……花坛、果园和花圃相互混杂……一进到我的园子,还以为是一片天然荒地呢。”诗人蒲柏也在《卫报》发表文章,讽刺那些把植物修剪成统一格式的人。而威廉姆·肯特说得更直接,他说:“大自然厌恶直线。”于是他把前人遗留下来的笔直的林荫大道全部破坏,并采用中国“曲径通幽处”的方法加以改造。他的学生勃朗把历史上遗留下来的意大利几何式园林全部改造为自然风景式园林,人们称他为“万能的勃朗”。勃朗的继承人赖普敦于1806年在著作中写道:“那些用栏杆围起来的石头平台,壮丽的石级、拱门和人造的山洞,高耸的修剪树墙,壁龛和后退部分,处处装饰着雕像……那种意大利几何式园林……什么雪泥鸿爪,什么断垣废址,都已荡然无存!”

英国的园林于是彻底改变了面貌,再也不时兴笔直的林荫道、绿色雕刻、图案式植坛、平台和修筑得整整齐齐的池子了,英国的浪漫主义自然风景式园林由此产生。18世纪下半叶,随着浪漫主义渐渐兴起,自然风致园发展成为图画式园林,具有了更浪漫的气质,有些园林甚至保存或制造废墟、荒坟、残垒、断碣等,以造成强烈的伤感气氛和时光流逝的悲剧性。(文/曹玲)

23

23

花

英国人热爱自然。野外是大自然,花园是小自然。从王室贵族到平民百姓,许多英国人都把自己家的小园子当做世界上最好的地方,在这里摆弄花草也是他们的最大爱好。英国女王的母亲伊丽莎白王太后生前是个喜爱在皇家园林里修修剪剪的人,她经常跪在地上除草松土,还说:“如果你身上没有沾满泥土,就不能说自己是个园丁。”

拾掇花园是他们的生活方式。你可以在书店里看到各种各样的园艺书籍,从最基本的土壤配置、杀虫肥料,到如何制作瓶景,如何排列不同样子和习性的植物,把花园收拾得精致独特。大小报纸、杂志和电视还有专门的园艺栏目,有专门答疑解惑的园丁,以及写了2000多篇专栏的园艺作家。一年一度的伦敦“切尔西花展”是世界上历史最悠久的著名花展之一。(文/曹玲)

24

24

树

英国不像北美,有大片的森林,但他们最早表达了对树木和森林的敬仰之情。英国教士阿利森说:“自然界中最崇高的景物之一就是古老、茂密的森林,覆盖整个山坡。”至少从16世纪开始,橡树就成为力量的象征,代表阳刚、活力和可靠。英国人认为,砍伐一棵树是罪恶的,树木被砍倒时也会有痛苦。当年叶卡捷琳娜二世阅读了英国一本讲述自然风格的园艺图书后,曾下令帝国花园里不要再修剪树枝。由此,自然生长的树木得到了照料,继而,男人才脱掉了假发,女人才脱掉了束胸衣。(文/曹玲)

25

25

完美的草坪

相比于姹紫嫣红的小花园,一大片纯粹整齐的绿色草坪,可能更符合英国人对园艺的梦想。完美的英国草坪必须有一道深一道浅的对称条纹,高度维持在完美的一英寸半,整整齐齐如男孩的板寸头。

打理这样的草坪不仅辛苦,而且是一门技术。从3月到10月,必须每周割草一次,每3个月施肥一次,施肥前要测量土壤样本的化学成分,通常早春施氮肥,夏天施硫酸铵,秋天施磷肥。还必须时刻清除茸草和杂草,使草坪高度保持在2.5厘米到4.5厘米。为了保持完美的绿色,草坪的浇水量必须恰到好处。

英国草坪最早发明于17世纪,是当时贵族们展示财富和权势的方式。可以想象,在没有割草机的时代,收拾这样一块草坪,需要耗费多少人力物力。直到1830年割草机发明,草坪才从贵族庄园的奢侈品变成中产阶级的游戏场地。维多利亚时代的英国人对游戏、运动、娱乐十分热衷,槌球、草地滚球、板球、网球都需要平整的草地作为竞技场地,草坪制造与维护的技术也逐渐发展起来,并输出到全世界。

英国人认为,草坪有一种独特的男性气质,除了它的植物学与几何学特征之外,一块完美的草坪里还寄托了人试图凌驾于自然的一种雄心壮志,是正义(草)对邪恶(杂草)、秩序对混乱的胜利。另外,在割草机来来回回的重复工作中,据说有一种疗伤效果。“我们今天割草,知道自己下个星期还得这么割一次,人们喜欢这样。”

英国最完美的草坪据说是温布尔登网球场的草坪,每年要投入数百万英镑的护理费用,而整个英国每年在草坪上的花费达到4亿英镑。(文/陈赛)

26

26

英国摇滚

上世纪50年代,吉尔随家人移居英国。在她的青少年时期,她成为披头士乐队的第13.6798万名官方会员,并按时收到乐队邮寄来的种种刊物。“从巡演到度假,从录音到迁居,有关这些大男孩的一切,成了当时青少年生活的一部分。”吉尔说,“我至今还记得,在我少年时,第一次听到披头士乐队的《艰辛之夜》(A Hard Day's Night)时的惊喜;那时,我从未想过,在之后的几十年中,我会一直见证英国摇滚乐不可重现的时刻。”

1967年,吉尔放弃了在圣马丁艺术学院学习的纺织平面设计专业,转向摄影,吉尔说:“我想,如果有人觉得三个和弦足够摇滚了,那么两个星期的摄影,足够让我开始拍摄摇滚乐现场了。”

在彩虹俱乐部(Rainbow Theatre),吉尔获得了一份工作,那个态度傲慢的场地经理人对吉尔说:“如果你想拍什么,那就拍吧,不过,我们可没钱付给你。”吉尔回忆道:“我就这样开始拍起了摇滚现场,一年后,我所拍摄的那张The Who乐队的照片登上了杂志的封面,虽然没有署名,但是人们开始打听我,我的工作机会也多起来。”

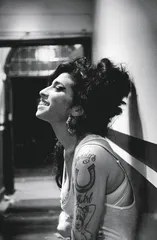

从平克·弗洛伊德(Pink Floyd)到雷蒙斯(Ramones)的巡演,从Joy Division到性手枪乐队的录音,吉尔一直按着她所理解的纪实风格,用黑白相片记录着音乐人台前与台后的瞬间。

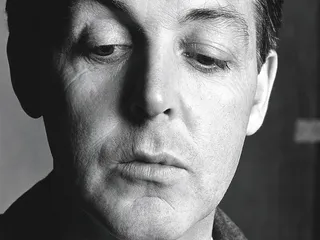

1994年,41岁的吉尔开始整理自己拍摄过的数万张照片成品,从70年代的迷幻与抗争,80年代的时尚电子、流行音乐,一直到90年代初期刚刚浮出水面的英摇新面孔,吉尔试图在这些图片中找到一种有关摇滚乐演化的路径。“我用傻瓜相机所拍摄的保罗·麦卡特尼,将出现在卷首中,我希望用一支伟大乐队,作为该书的尾章,来与之呼应。”

1994年,41岁的吉尔开始整理自己拍摄过的数万张照片成品,从70年代的迷幻与抗争,80年代的时尚电子、流行音乐,一直到90年代初期刚刚浮出水面的英摇新面孔,吉尔试图在这些图片中找到一种有关摇滚乐演化的路径。“我用傻瓜相机所拍摄的保罗·麦卡特尼,将出现在卷首中,我希望用一支伟大乐队,作为该书的尾章,来与之呼应。”

正在吉尔犹豫的时候,出版人尼维尔·布罗迪(Neville Brody)将吉尔介绍给绿洲乐队,同年,吉尔跟随乐队,经历了他们的巴黎巡演。“这支充满了问题的乐队,就像是一群足球流氓少年,他们酗酒、打架,但是对音乐充满了热情,他们之间有一种化学剂,我能感觉到他们将成为另一个‘披头士’。”很快,吉尔选出5张绿洲乐队的巡演照片,作为《时刻》(The Moment)一书中的结尾。“这本书出版后,我本打算放下相机,静静地看着年轻的摄影师举着数码相机,拍摄与他们年纪相仿的乐队。”

今天,这位曾经的马格南(Magnum)摇滚摄影师吉尔,还在为她所爱的音乐人拍摄肖像,并应邀出现在一些乐队的巡演中。(文/黑麦)

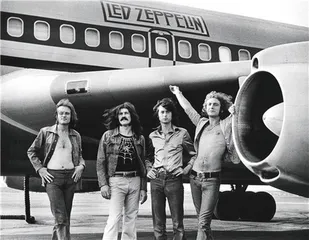

以震耳欲聋的音量表演由布鲁斯演化而来的重型摇滚,从而催生了重金属这个音乐门类。Led Zeppelin是音乐史上最有影响力的团体之一,这支乐队于1968年在英国中部成立,1982年解散之前总共发行了9张唱片。2007年,他们在伦敦重聚并举办了一场绝无仅有的演出,网上订票人数达到2000万

以震耳欲聋的音量表演由布鲁斯演化而来的重型摇滚,从而催生了重金属这个音乐门类。Led Zeppelin是音乐史上最有影响力的团体之一,这支乐队于1968年在英国中部成立,1982年解散之前总共发行了9张唱片。2007年,他们在伦敦重聚并举办了一场绝无仅有的演出,网上订票人数达到2000万

27

27

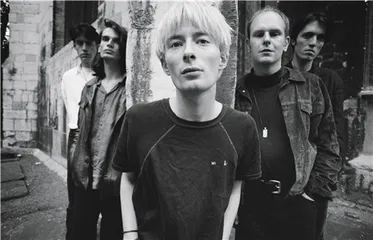

英式流行

Britpop

上世纪90年代初期,英式流行结束了电子时尚乐的“漫长统治”,把吉他摇滚重新拉回到舞台上。朋克气未脱的老牌乐评人将这些音乐产品称为“郊区中产阶级对伦敦街头的某种憧憬”。不过,这些穿着英超队服的“足球流氓”,确实顶替了那些“过时的嬉皮”和“娘娘腔”,只不过,当英国人开始在杂志中翻到“Britpop”这个词的时候,多数人已经开始关注风格更为迷幻的Radiohead与The Verve乐队。1998年末,甚至有乐评声称,“辣妹”也会取代英式流行,成为世纪末的最后一股音乐潮流。(文/黑麦)

28

28

朋克(Punk)

英国音乐评论家乔恩·萨维奇(Jon Savage)曾在《英格兰之梦》(England's Dreaming:Sex Pistols and Punk Rock)一书中写道,历史是由那些说“不”的人创造的。1975年,性手枪乐队和那些朋克们喊出的“不”格外嘹亮。70年代末,朋克浪潮渐退,尼尔·扬(Neil Young)在《Hey hey my my》中唱出某种担忧:国王已去,却不曾被人遗忘。

在“性手枪”(Sex Pistols)之前,没有“Punk”这个概念,这个乐队组建在1975年,但1978年就解散了,就在这短短的3年时间,几个无业青年创造了历史,成为最具影响力的乐队之一。“性手枪”的经纪人马尔科姆·麦克拉伦(Malcolm McLaren)发现约翰尼·罗特(Johnny Rotten)时,他就是街边一小混混,与音乐一点儿关系都没有,但相貌俊俏,体型消瘦。当时的薇薇安·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)是麦克拉伦的女朋友,她只是一位年近30岁的小学教师,帮她男朋友的忙打扮“性手枪”罢了。但是他们创造了格子裤,各种脏话口号T恤。

前一段时间BBC 4推出了一档节目,“Punk Britannia”,讲朋克史的,无论是“性手枪”,还是The Clash,曾经的英俊少年现在变成了大胖子或者秃顶,当朋克失去了那个形象后,真不知道他们还能干什么。但是Primal Scream不一样,20多年来,他们一直有新的音乐,并且没有间断过巡演。Bobby G有一种优雅的毒枭气质,他是这季Marc Jacobs的模特。(文/黑麦)

保罗·麦卡特尼(Paul McCartney)

保罗·麦卡特尼(Paul McCartney)

“保罗已死”是20世纪臭名昭著的阴谋论之一,自1969年起,直到20世纪末,保罗才面对公众终结了流言。70岁的披头士成员保罗·麦卡特尼(左图)还在唱歌。他的新专辑《爱的签名》(Kisses on the Bottom)就像“美国歌簿”一样,收录了上世纪20至50年代的美国流行曲。爵士歌手戴安娜·克拉尔(Diana Krall)为他弹奏钢琴,连约翰尼·德普(Johnny Depp)也在翻唱金曲《My Valentine》中努力完成了演奏吉他SOLO部分。他将在伦敦奥运会的开幕式上演出《嘿,裘迪》,这会唤起数亿人的记忆——关于披头士,关于列侬,关于利物浦,关于英国。(文/黑麦)

4AD唱片

4AD唱片

4AD唱片诞生于另类音乐(Alternatives Music)兴起的年代。公司的创始人伊沃·沃茨-拉塞尔(Ivo Watts-Russell)和彼得·肯特(Peter Kent)曾在英国最著名的独立唱片公司Beggars Banquet开设的唱片店工作。1980年2月,4AD正式为Bauhaus、Modern English、The The乐队发行单曲唱片,数年后,音速青年(Sonic Youth)、Pixies、极地双子星等乐队都始终沿袭着该唱片公司的“唯美与颓废”态度,并逐渐使4AD唱片成为一种音乐风格的统称。(文/黑麦)

31

31

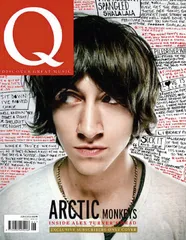

《Q》杂志(Q magazine)

1986年10月,《Q》杂志诞生于伦敦,并迅速成为与欧洲年轻人产生音乐共鸣的杂志之一。与《Q》相比,1952年诞生的英国权威音乐杂志《NME》(The New Musical Express)仿佛更关心新晋乐队,以至于在杂志的音乐人评选中,鲜有U2等老牌艺人的踪影。不过,无论是《Q》、《NME》、《Uncut》或是《Mojo》,都擅长扶持或是炒作新乐队上位,当年的Oasis与Blur的世纪末之争,便是一例。(文/黑麦)

32

32

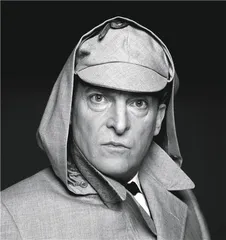

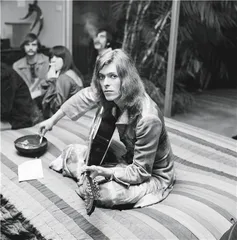

大卫·鲍伊

(David Bowie)

鲍伊(右图,摄于1971年)是英国最具传奇性的人物之一,出生在南伦敦一个普通的工人阶级家庭。他是全英国人民的偶像。鲍伊的黄金时代是1972至1974年,1972年他把头发染成了鲜红色,涂了那个著名的闪电脸,发行了专辑《Ziggy Stardust》。之后的世界巡演是鲍伊最具代表性的,百分之百的华丽摇滚,闪光指甲油,珠光眼影,金属色透视紧身上衣,到大腿的高跟靴,所有的造型都是鲍伊自己的主意,妖艳至极,这范儿也只有鲍伊能拿,纤细修长的身材,惨白的吸血鬼脸颊,将雌雄同体发挥到了极致。(文/笑笑) 英伦福尔摩斯博物馆时尚英国贵族气质博物学