百年收藏

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

(

徐悲鸿 《七喜图》 )

(

徐悲鸿 《七喜图》 )

画面中7只喜鹊在树枝上彼此张望嬉戏,枝头上方4只喜鹊排列整齐,脑袋朝下探望,和下方的3只喜鹊互鸣,画面左方的一只喜鹊将头扎进蓬松的羽毛里,那一瞬间的姿态给整幅画面增添了浓重的生活情趣,而疏松的叶子黄中泛红,暖意融融。徐悲鸿的这幅《七喜图》创作于1942年,提款“铭渠老伯、伯母七旬大庆,世侄徐悲鸿敬写贺。壬午大暑,重庆柏溪”。这是徐悲鸿为张道藩父母七秩大寿所作,以7只喜鹊为题取其“喜上枝头”和“七只(秩)大喜”之意,取其谐音,传达了对长辈的美好祝愿。

张道藩出身于书香门第,1919年底西渡英国,1921年入伦敦大学美术部就读,1924年去德国旅行,听说徐悲鸿也在柏林,便在匆忙中前去拜访这位艺术上的同道,由此两人建立了长久的联系。虽然后来因为蒋碧薇的缘故,三人之间有了微妙的变化,但这并没有影响徐、张的关系。张道藩离台赴美定居也一直把这幅《七喜图》带在身边。

从晚清民国开始,大量的中国精英移民美国,至1949年之后,又形成一次高峰。他们去的时候就是名门望族,到那儿又加以近百年的奋斗,已经在美国扎根了。在美国,华人的收藏是以古代书画和近现代作品为主,他们对书画的认识很专业,因为从小受到良好的家庭教育,对中国的文化还是有传承的,因此两三代人下来都能将藏品保存得很好,也看得很重。

保利拍卖在美国洛杉矶征集中,认识了一位钟龙光老先生。钟龙光1913年出生,四川内江人。1930年5月,南京中央陆军军官学校第八期及空军军官学校第二期毕业。从戎期间,在昆明、成都等西南城市驻防。抗战胜利前夕,奉派驻美国。1947年,他获派赴北平,任供应处长。他喜书画,与齐白石、张大千、傅抱石等画家多有交往,亦与徐悲鸿是近邻,两家常常走动。1949年,钟龙光随国民党转移,渡海抵台,后以空军少将之职退役。如今老先生与家人定居洛杉矶,已是期颐之年,乡音未改,鹤发童颜,每日都会打上一会儿太极拳。

两年前,龙光先生拿出挚友周至柔相赠的徐悲鸿画作《采芝图》拍卖。周至柔,是国民党一级上将,历任国民党中央航空学校校长、空军作战前敌总指挥部总指挥、中央执行委员、空军总司令等职,素与徐悲鸿交好。《采芝图》是徐悲鸿为周至柔将军所作。辽沈战役全面败退后,作为蒋介石心腹的周至柔不得不建言退据台湾,同时又周旋各处,力请在社会各界有重要影响人士随之去台。

( 乾隆 《御笔书画合璧》 )

( 乾隆 《御笔书画合璧》 )

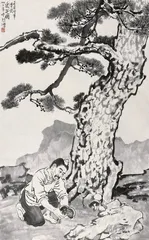

1948年底,徐悲鸿受周至柔百般相邀后,取出稍早时所作的《采芝图》,题款以赠。该画绘一松参天,一老农俯身采芝,题材十分特殊;而整幅纯任水墨,当是别有寓意。周至柔极为珍视此画,去台、入美皆携于身侧,后转赠其老部下、密友钟龙光。而龙光老先生早年也与徐悲鸿交好,此一段情谊因为有了《采芝图》而重现于世人面前。

有别于美国地区的收藏,欧洲以古董为主,少量的近现代作品,多是画家早年留学或后期去办展览所留存的。保利拍卖中国近现代书画部总经理李思莫去了澳大利亚征集,发现一个很有意思的现象,这里与新加坡的华人结构相似,很多是在19世纪中后期移民过去的。1851年澳大利亚亚维多利亚中部发现金矿,中国广东、新会、台山、开平等乡民第一批背井离乡,后有肇庆府县乡民过来。他们靠打工为生,靠着勤奋逐渐有了不小的家业。越靠南半球越是这个情况。到上世纪,从上海移民过来的人数增加。他们的子女们以澳大利亚作为起点,陆续到了其他国家,对中国文化已经陌生。

( 徐悲鸿 《采芝图》 )

( 徐悲鸿 《采芝图》 )

李思莫在悉尼见到一位80多岁的老太太,印象深刻。“她是虎门炮台提督的后人,老太太一头白发,说话嗓门特高,底气十足,拄一个虎头拐,有点佘太君的感觉。”老太太拿出来的都是上海名人的作品。所谓的名人就是现在是艺术市场上二、三流的画家,当年她结婚的时候给画的。“我让她先出价,因为怕我们出太低了。可老太太会觉得这些画值100万元,就没法再说了,只能聊聊她的经历故事。”李思莫说,“你会觉得感情因素占了很大的成分。老太太很难受地跟我说,如果不拿走这些画,子女也是当垃圾扔掉。他们不缺钱,也看不上这些脏脏旧旧的画。他们一个中文字都不认识了。”

李思莫告诉我,上海每次征集是仅次于北京的一个重镇,尤其是古代和近现代的作品。而每一次在上海都会听到大家感叹,曾经有很多东西都带到澳大利亚去了。现在资源越来越少,自然会顺着线索再去找。在澳大利亚,李思莫和同事也遇到186位画家所作的《贞松永茂》(四册192幅)真正上款人的子女。对于他们来说,在澳大利亚最困难的时候,给人扛大包,做苦力落下一身病,都熬过来了,对于家里所藏的画作赋予了太多的情感,舍不得拿出来,这份感情有对祖辈的,有对朋友的。

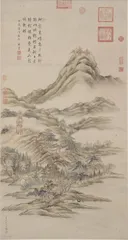

( 董邦达 《雷峰西照》

设色纸本 立轴

董邦达(1699~1769或1774),清代官员、书画家。字孚闻、非闻,号东山,浙江富阳人。雍正十一年进士,乾隆二年授编修,官礼部尚书,谥文恪。好书、画,篆、隶得古法,山水取法元人,善用枯笔。其风格在娄东、虔山派之间。与董源、董其昌并列。

由于董邦达官位很高又擅长作山水画,皇帝还颇为欣赏其画艺,所以在他众多的作品中,有一部分是属于“臣字款”的画幅,就是专为皇帝而画的作品。清朝“臣字款”画数量很多,但作者的身份地位却悬殊颇大,既有宗室、地位显赫的官员,也有身份较低下的供奉宫廷的职业画家。董邦达的存世作品中就有不少“臣字款”的画幅。 )

( 董邦达 《雷峰西照》

设色纸本 立轴

董邦达(1699~1769或1774),清代官员、书画家。字孚闻、非闻,号东山,浙江富阳人。雍正十一年进士,乾隆二年授编修,官礼部尚书,谥文恪。好书、画,篆、隶得古法,山水取法元人,善用枯笔。其风格在娄东、虔山派之间。与董源、董其昌并列。

由于董邦达官位很高又擅长作山水画,皇帝还颇为欣赏其画艺,所以在他众多的作品中,有一部分是属于“臣字款”的画幅,就是专为皇帝而画的作品。清朝“臣字款”画数量很多,但作者的身份地位却悬殊颇大,既有宗室、地位显赫的官员,也有身份较低下的供奉宫廷的职业画家。董邦达的存世作品中就有不少“臣字款”的画幅。 )

李思莫的第二站是墨尔本。这天,一位老人拿了几个明代的手卷来到征集现场,我们暂且称他为张先生吧。这一看不打紧,是非常重要的明代杨继盛的手卷。杨继盛(1516~1555),明代著名谏臣,字仲芳,号椒山,直隶容城(今河北容城县北河照村)人。疏劾严嵩而死,赠太常少卿,谥忠愍。后人以继盛故宅,改庙以奉,尊为城隍。老人对此完全不知,李思莫特别耐心地告诉他这手卷作者的事迹。“老先生能听中文,但很费力,他要看着你说话,理解话的内容是需要一点时间的。我说完之后,他得出的结论是这个手卷的作者是个好人。你能感受到他是完全西化的老人。”李思莫说道。

张先生又提出家里还有一些类似的东西,可他中文不好,怕表达不清楚,于是邀着李思莫去家中一看。“到了家里我们就傻了!”家里使的都是黄花梨的家具,明清官窑摆在家中作为陈设,一些近现代的画作点缀各处。在李思莫还没回过神的时候,张先生拿出一个布包,打开一看是吴湖帆旧藏的一张古画,包首都是吴湖帆当时亲自定做,旁边还有吴湖帆的太太潘静淑钤的小章“心爱之物”。看得出吴湖帆夫妻应该是喜欢得不得了。品相跟新的一样,干净漂亮。

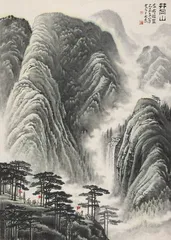

( 李可染 《井冈山》

设色纸本 立轴

纵观李可染《井冈山》系列作品,以表现出浑厚博大的精神力量为基调,以墨韵之美与神韵之美相结合。作品大多选择五百里井冈明珠——井冈山主峰为主体,并在作画布局上,分寸布置得当、巧妙。技法上,用较浓的赭石勾山石,再以淡赭烘染,加一些青绿、藤黄染树,笔墨浑厚苍润。画面构造亦颇具气势,井冈山主峰壁立千仞,峡谷险峻,云卷云舒,天高云淡,景象开阔,近景数棵青松,几杆红旗,一队戎装战士点出画面主体——革命摇篮。李可染的《井冈山》系列,是以宋元之法,直取罗霄山山脉,将山水之精魂摄于心中,然后以充沛之情跃然纸上,具有山水画里程碑的地位。 )

( 李可染 《井冈山》

设色纸本 立轴

纵观李可染《井冈山》系列作品,以表现出浑厚博大的精神力量为基调,以墨韵之美与神韵之美相结合。作品大多选择五百里井冈明珠——井冈山主峰为主体,并在作画布局上,分寸布置得当、巧妙。技法上,用较浓的赭石勾山石,再以淡赭烘染,加一些青绿、藤黄染树,笔墨浑厚苍润。画面构造亦颇具气势,井冈山主峰壁立千仞,峡谷险峻,云卷云舒,天高云淡,景象开阔,近景数棵青松,几杆红旗,一队戎装战士点出画面主体——革命摇篮。李可染的《井冈山》系列,是以宋元之法,直取罗霄山山脉,将山水之精魂摄于心中,然后以充沛之情跃然纸上,具有山水画里程碑的地位。 )

李思莫开始对老先生充满了好奇,于是攀谈起来。原来老先生六七十年前移民到墨尔本,家族在上海时与荣家齐名(荣毅仁),他的舅舅亦为“红色资本家”,老八股之一,也是著名的收藏家。解放前夕,张先生的舅舅将家中收藏装运几个集装箱,运抵澳大利亚。解放后,张先生的舅舅把在海外的资金、原料和机器先后调回上海,在浦东建造了新厂。在50年代,他首批带头申请公私合营。

“文革”结束后,家族中在海外的藏品一部分运回上海。家族到第三代已扩展到四五十人,没有一个人嚷嚷要分家的,家中的子女各有出息,全部在华尔街从事银行金融业,或是成为学者,谁也不指望卖家里的东西过日子。张先生是唯一的外甥,舅舅留给他五大箱东西,箱子全部拿上好的樟木所做。舅舅告诉他,40年后可打开。如果遇上经济危机或是家族中有困难可出售箱子里的东西,以渡过难关。

( 潘天寿 《鹰石图》

设色纸本 立轴

潘天寿(1897~1971),浙江宁海人。1945年任国立艺专校长。1959年任浙江美术学院院长。著名作品有《小龙湫下一角》、《雁荡山花》、《鹰石图》等。潘天寿绘画题材包括鹰、荷、松、四君子、山水、人物等,每作必有奇局,结构险中求平衡,形能精简而意远,勾石方长起菱角,墨韵浓、重、焦、淡相渗叠。他精于写意花鸟和山水,偶作人物,尤善画鹰、八哥、蔬果及松、梅等。落笔大胆,点染细心。 )

( 潘天寿 《鹰石图》

设色纸本 立轴

潘天寿(1897~1971),浙江宁海人。1945年任国立艺专校长。1959年任浙江美术学院院长。著名作品有《小龙湫下一角》、《雁荡山花》、《鹰石图》等。潘天寿绘画题材包括鹰、荷、松、四君子、山水、人物等,每作必有奇局,结构险中求平衡,形能精简而意远,勾石方长起菱角,墨韵浓、重、焦、淡相渗叠。他精于写意花鸟和山水,偶作人物,尤善画鹰、八哥、蔬果及松、梅等。落笔大胆,点染细心。 )

(谢济对本文亦有贡献)

( 吴冠中《迎客松》

木板 油画/1974年作

签名:荼七四

在吴冠中的画作《迎客松》中正是描绘了中国最著名的松树之一的黄山迎客松。画中松树独立山巅,远眺群山,而它仿佛帝王般不为所动,从容地守护着自己的尊严,这种冠盖群山的气势与谦虚的姿态使松树赢得了人们的敬畏与尊重。

画面中的迎客松与远处的群山虚实相映,苍茫辽阔的背景更突显出迎客松雍容华贵的气势。对于松树的刻画,可谓笔力苍劲,将经受了岁月洗礼的沧桑之感表现在了画面上,而那一枝伸出的枝干仿佛手臂般伸向远方,历经千年而依然保持着这样的姿态,华贵却不失礼仪,正是中国传统文化中做人的基本要求。松树的枝叶万古长青,吴冠中用大片的色彩去表现这深沉的绿意,而远方的山峰拔地而起,崖壁峭立千尺,但吴冠中用浅色进行勾勒使得远山被松树遮挡在画面中。壁立千仞却无法与松树分庭抗礼。 )

( 吴冠中《迎客松》

木板 油画/1974年作

签名:荼七四

在吴冠中的画作《迎客松》中正是描绘了中国最著名的松树之一的黄山迎客松。画中松树独立山巅,远眺群山,而它仿佛帝王般不为所动,从容地守护着自己的尊严,这种冠盖群山的气势与谦虚的姿态使松树赢得了人们的敬畏与尊重。

画面中的迎客松与远处的群山虚实相映,苍茫辽阔的背景更突显出迎客松雍容华贵的气势。对于松树的刻画,可谓笔力苍劲,将经受了岁月洗礼的沧桑之感表现在了画面上,而那一枝伸出的枝干仿佛手臂般伸向远方,历经千年而依然保持着这样的姿态,华贵却不失礼仪,正是中国传统文化中做人的基本要求。松树的枝叶万古长青,吴冠中用大片的色彩去表现这深沉的绿意,而远方的山峰拔地而起,崖壁峭立千尺,但吴冠中用浅色进行勾勒使得远山被松树遮挡在画面中。壁立千仞却无法与松树分庭抗礼。 )

( 吴冠中 《紫竹院早春》

布面 油画/1973年作

签名:荼七三 (背) 一九七三 吴冠中

画面中的几棵长相粗犷的树木扎根在河边,而舞动的枝干使得树的粗犷的感觉进一步丰富了许多,遒劲的枝条仿佛在风中尽情地摇摆,而这不拘一格的线条的描绘使得画面更加富有动态的美感。树旁边那一渠清流倒映着树的影子,清冽透彻,而正是这一渠清流的运用打破了画面禁锢的效果,增加了画面的深度,让观众的思绪随着水的流动而飘向了远方。远方山坡上的常绿的松柏与依然灰色的大地相互映衬,而大地的灰色之中却还有些绿的表达,灰蒙蒙的感觉正是早春所独有的气息。透过画面的线条与构图,我们的视觉最终停留在了画面中小山顶部的那几抹淡淡的色彩上,虽然只是几抹淡淡的色彩,却让人一看就知道是人在画中活动。青春年少的气息,活力四射的年纪,孩子们并排站在山的高处眺望着远方。画面的远方被小山挡住了,但是因为孩子的远眺却让我们知道那里还有更远的景色等着我们的发现。水的流动与孩子的眺望共同开阔了画面的意境,加深了画面空间的表现力。

) 井冈山百年艺术美术吴冠中文化收藏董邦达徐悲鸿

( 吴冠中 《紫竹院早春》

布面 油画/1973年作

签名:荼七三 (背) 一九七三 吴冠中

画面中的几棵长相粗犷的树木扎根在河边,而舞动的枝干使得树的粗犷的感觉进一步丰富了许多,遒劲的枝条仿佛在风中尽情地摇摆,而这不拘一格的线条的描绘使得画面更加富有动态的美感。树旁边那一渠清流倒映着树的影子,清冽透彻,而正是这一渠清流的运用打破了画面禁锢的效果,增加了画面的深度,让观众的思绪随着水的流动而飘向了远方。远方山坡上的常绿的松柏与依然灰色的大地相互映衬,而大地的灰色之中却还有些绿的表达,灰蒙蒙的感觉正是早春所独有的气息。透过画面的线条与构图,我们的视觉最终停留在了画面中小山顶部的那几抹淡淡的色彩上,虽然只是几抹淡淡的色彩,却让人一看就知道是人在画中活动。青春年少的气息,活力四射的年纪,孩子们并排站在山的高处眺望着远方。画面的远方被小山挡住了,但是因为孩子的远眺却让我们知道那里还有更远的景色等着我们的发现。水的流动与孩子的眺望共同开阔了画面的意境,加深了画面空间的表现力。

) 井冈山百年艺术美术吴冠中文化收藏董邦达徐悲鸿