1991~2011:20年的变与不变

作者:李菁(文 / 李菁)

( 圣彼得堡街景 )

( 圣彼得堡街景 )

政治变动中的永恒

列宾美院外表的破旧,与它的名气与影响形成了太大的落差。据说,彼得大帝在创建圣彼得堡这座城市时就提出,这座城市必须要有一座美术院校、一座音乐院校,所以涅瓦河边就建了这样一座日后产生巨大影响的美术学院。走进这座高高的穹顶建筑,想象一下不同时期的大师们曾在这里留下足迹,不免令人心生敬畏感。

1952年出生的亚历山大·丘文是列宾美院油画系主任,俄罗斯功勋艺术家。丘文在这里有一个大大的画室,置身于这些艺术作品中间,他简洁明快地说:“政治变迁对于艺术来说根本就不重要。无论时代怎么变迁,我们都应该坚持自己想要创作的东西。题材方面当然会有一些变化——有一些画家会去画一些迎合政治的作品,但更多画家还是在坚持内心想要创作的东西。”

丘文坦承,苏联时期虽然没有硬性的政治创作任务,但是“画家的创作毕竟与身处的时代相关,所以多少会创作一些”。“不过,一个优秀的画家应该是能够创作所有题材作品的,哪怕它是一个政治任务。”他的话锋一转,“很多政治题材的作品最终也成为传世之作,因为它作为艺术品本身的价值是不会被抹杀的。”

提到列宾美院,必然会想到的列宾与那幅著名的《伏尔加河上的纤夫》。在革命年代里,在政治话语笼罩一切的环境下,这幅作品被更多地从阶级的角度进行阐释。如今,革命已褪色,再怎么理解这幅作品?

( 黄昏的涅瓦河 )

( 黄昏的涅瓦河 )

“这幅作品在中国非常有名,在俄罗斯也同样有名,可以说是一个经典。我们完全可以从超越政治的角度来解读:这些纤夫工作很繁重,生活很艰辛。画家为什么要画他们?因为在他们身上看到了劳动的精神,他们在工作中展现出来的力量,那种不向命运低头的精神令人感动,我认为这幅画之所以成功是因为它体现了这种美好的精神。”

列宾美院的作品被理解为俄罗斯精神的一个象征。对此,丘文也颇为自豪。“原因其实很简单,因为我们在进行艺术创作的时候,是坚持那些真正代表人性美好的东西,作品反映的是人类最朴实、最美好的一种感情,所以无论在任何一个历史时期、无论政治怎么变化,这种精神追求是不会变的。我们不光坚持这个精神,也教导学生应该这么做。”从这一点上,出自列宾美院的俄罗斯现实主义大师安德烈·梅尔尼科夫是丘文眼里可以与列宾相提并论的、在“新俄罗斯”时代的代表人物,“他作品的特质是对人类的关怀、对人性的思考,有一种宗教的悲悯感,对人类终极命运的思考与探索”。

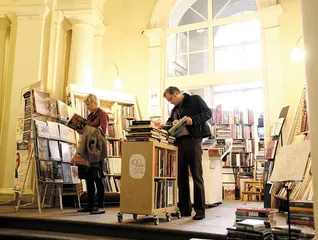

( 圣彼得堡列宾美术学院内的书店 )

( 圣彼得堡列宾美术学院内的书店 )

在丘文的理解中,从一个很长的历史时期看,不管政治怎么变化,列宾美院的学院派传统并没有改变,虽然在这个过程中题材会有一些变化。他说:“其实一个真正的知识分子、一个真正有文化底蕴有修养的人,在任何情况下都是不会改变的,无论他身上的符号是不是‘共产党员’,是不是‘革命’,外在的身份对一个人的行为并不会有影响。我以前参加过共产党,是苏共党员,那时候的我和现在的我没有太大改变,我还是要坚持我自己内心的东西,跟随着真理继续往前走。”

“百年老店”

( 列宾美院油画系主任亚历山大·丘文 )

( 列宾美院油画系主任亚历山大·丘文 )

俄罗斯很多中国留学生还习惯把圣彼得堡大学称为“列大”(列宁格勒大学)。这所创建于1724年的大学是俄罗斯最古老的大学,也是公认的世界名校。普京、梅德韦杰夫就毕业于这所大学。不仅如此,1990年,当普京结束了在东德的克格勃工作后,就回到“列大”担任校长外事助理,继而被圣彼得堡市长看中,从此走上政坛;而这一年,也是梅德韦杰夫刚刚获得法学博士学位,留“列大”任教。所以,在俄罗斯采访时曾联系为普京担任中文翻译的法杰耶夫,他的回答异常幽默:“你们要看这20年的变化?对了,你们可以采访梅德韦杰夫。20年前,他是大学老师;20年后,他是我们的总统。他的变化最大!”

圣彼得堡大学国际关系学院教授尼古拉·亚历山大维奇利用开国际学术会议的间隙接受我们的采访。“这种国际性学术会议,放在以前是不可思议的。”他不由得感慨。虽然圣彼得堡距离芬兰的最短距离只有几十公里,“即便近在咫尺,在苏联时期我们也完全封闭隔绝状态,根本不会有任何接触,也不知道西方学界在想些什么”。

( 圣彼得堡国立技术学院国际交流处处长阿列克谢和学生们 )

( 圣彼得堡国立技术学院国际交流处处长阿列克谢和学生们 )

作为一名学者,20年前的动荡也是尼古拉在学术思想上最迷惘的一段。他说:“从小到大,我们学的人类发展史就那么几个阶段:奴隶社会、封建社会、资本主义社会,最后是社会主义。那时觉得历史非常简单,按照这些定义来套就行了。可是解体后,学术界与外界交流自由、频繁起来,各种流派一下子涌入,历史一下子也变得复杂了。大家都觉得以前学的东西完全被颠覆掉,一时迷失了方向,所以学术界当时受冲击特别大。”

还在苏联时期,许多城市就开始了去“革命化”的更名运动。列宁格勒也不例外。1991年9月,54%的市民同意将城市恢复为原名。不过有意思的是,“列宁格勒”在苏联时期,既是这个城市的名字,也是它所在州的州名。当列宁格勒市恢复为圣彼得堡市时,州的其他城市却不同意改掉这个州名,于是苏联解体后仍然维持它的原名——“列宁格勒州”,而它的首府却拒绝了这个革命符号。

( 圣彼得堡国立极地研究院院长克尔曼·玛拉托夫娜 )

( 圣彼得堡国立极地研究院院长克尔曼·玛拉托夫娜 )

“改名与否,决定于苏共和当地老百姓的关系;关系差的,都倾向于改名;关系好的,老百姓愿意保留下来。”尼古拉·亚历山大维奇说。不过从大的趋势看,当时的苏共显然不得人心,最终引发了列宁格勒、斯大林格勒等一大批城市的改名潮。回头看,苏联解体似乎只是思想意识形态激烈振荡后的一个结果。

回顾20年前的政治变化,尼古拉仍然用“震惊”来形容自己的感情。“从8月政变到宣布解体,只有短短4个月,一个大国就没有了,我们都觉得不可接受。”尼古拉说,那时候很多加盟共和国的思想意识形态也各不一样。学国际关系的尼古拉显然很熟悉中国的话语体系,他说:“你们国家不是说有‘三种势力’吗?像爱沙尼亚、格鲁吉亚、拉脱维亚这些国家,就是那种‘分裂势力’,它们一直想独立出去;而中亚那些‘斯坦’国家完全是一片蒙昧状态,根本不知道发生了什么,就是有人跟他们说:苏联解体了,没人给你们钱了,你们现在自己想办法独立挣钱吧!”还是听得出尼古拉对大国解体的惋惜。

位于市中心著名的莫斯科大街上的圣彼得堡国立技术学院则是另一所“百年老店”级的大学。这所以化学、生物等闻名的大学成立于1828年,而与其有渊源的“重量级”人物,随口就可以举出好几个:教学楼的楼梯拐角处,用彩绘玻璃拼出了元素周期表的发明人门捷列夫的头像,这里正是这位著名化学家工作过的学校。“中国朋友可能还对这个细节感兴趣:柴可夫斯基的父亲是我们学校的创始人之一;而柴可夫斯基本人也是在这里开始他的音乐生涯。”国际交流处处长阿列克谢说。比较起那些历史人物,在这里担任过教研室主任的梅德韦杰夫的父亲,以及在这所大学担任化验室实验员的梅德韦杰夫本人则算是“新人”了。

作为一所著名的科技大学,技术学院也有一个非常明显的历史痕迹:“苏联时期是高度的计划体制,为了节约资源和资源共享,当时教育部门把化学这门学科全部集中在这所大学,所以从学科上来讲,我们的设置是最完整的。苏联的核工业也是我们学校创立的。”

不难理解的是,苏联解体后,他们也开始向实用性更强的方向努力,包括开设三维技术研究室,还有一个比较主要的项目是核电站外层保护材料的研究,阿列克谢说,他们已经与印度有使用这种材料的合作项目,而中国新一代的核电站也已经与俄方签订了使用这种新材料的合同。

“在苏联时期,我们需要通过教育部具体确定每个学校的招生方向和数额,但是现在大学有了自主权,可以自己来决定自己的事情。这是一个非常大的变化。”阿列克谢说,学校的经费主要来源是政府拨款,“从苏联时期到现在一直是这样”。“变化只有一个:比如以前一个教研室只能招10个学生,因为国家就给这么多的钱;而现在可以招合同生,国家不负担这部分学生的费用,而由合同生自己来付学费。”阿列克谢说,“上帝保佑俄罗斯大学到目前为止还基本是免费的,只有一些专业特别好的竞争比较大,但是如果你学习非常好,国家还会给奖学金,问题也不大。”

有教育工作者评价,苏联解体的前10年,俄罗斯教育曾大幅下滑,所幸有苏联时期的“老本”支撑,才不致有特别明显的断裂。从这个意义说,不管对政治有什么样的评价,很多教育工作者对苏联时期打造出来的教育产品还是心存怀念的。“如果说俄罗斯大学教育质量普遍比较高,这完全归因于苏联时期非常完备的初、高中教育体系;另外那个时期培养出来的老师有非常扎实的基本功,所以至少到现在他们的教学质量还是比较高的。”从阿列克谢的个人经历来说,近些年很多高校老师在抱怨学生的基础教育太差,“因为我们后来对初中教育和高中教育投入力度不够,学科设置不够完善,有一些学生来到我们化学系,之前甚至都没有学过化学”。

“我觉得政治不应该凌驾于经济、文化、教育之上,它其实也只是社会的组成部分。我们存在这样的问题:政治可以决定教育采取什么样的法案、规则,来决定学生该学什么,但问题是他们对这些领域并不了解。苏联时期这种情况非常严重,现在情形好一点,但是学什么还是由政客来决定。”

“新俄罗斯”的大学

虽然事先被告知即将要采访的圣彼得堡国立极地研究院院长是一位特别年轻的女性,但是当妆容精致,笑意盈盈的克尔曼·玛拉托夫娜出现在眼前时,还是有些意外;如果不是事先知道她的少数民族身份,也很难区别出她与那些俄罗斯人的不同。

“我是卡尔梅克族,卡尔梅克族其实就是蒙古的一支部落,所以也可以认为我是中国的蒙古族。这是我比较特殊的一个身份。”克尔曼很直爽地说。早在16世纪时,卡尔梅克人离开新疆和内蒙古地区,向西迁徙寻找更肥沃的牧场,最后在现在的卡尔梅克共和国定居。卡尔梅克在1920年成立自治州。其后的若干年里,其身份在“自治州”与“共和国”之间反复变动。苏联解体后升格为俄罗斯联邦内的共和国,因为境内大多数领土处在半沙漠地区,非常干旱,所以卡尔梅克共和国是俄罗斯联邦最贫穷共和国之一。

因为地理上的渊源,卡尔梅克文化上有着浓重的东方色彩。他们至今还信奉藏传佛教,讲卫拉特蒙古语,讲究12生肖。1974年出生的克尔曼属虎,她也相信这与自己的命运多少有着一些奇妙的关系。“我比较相信这个,我觉得虎年出生的人对工作有热情,精力充沛,所以我对学习或者工作都有相当大的激情。我也相信在自己合理安排下能够实现我想要的目标。”

命运是谁也解释不清楚的事情。回顾自己的经历,克尔曼时常也有这种感觉。如果不是1991年苏联解体,现在的她应该是当一名设计师而不是院长。克尔曼从小就是个很优秀的学生,因为喜欢时尚,她考入乌克兰基辅科技大学读服装设计。

随着1991年苏联解体,原加盟共和国纷纷独立。历史的剧变落实到克尔曼这位普通女大学生身上,带来的也是个人生活上的一场剧变——乌克兰已成为一个独立的国家,来自俄罗斯的克尔曼无法再在“异国”读大学,只能回到俄罗斯重新报考,进入家乡的卡尔梅克大学。她的人生自此换了一个轨道。

刚上大学的时候,克尔曼就结婚了。不久就生下了第一个孩子。但是好强的克尔曼不愿意就此成为家庭妇女。她一边带孩子一边坚持上课,课余时间又参加各种培训班,毕业后留在卡尔梅克大学里当了一名助教。“在副博士(相当于国内的博士)答辩的那段时间是最艰难的,我本身的工作量很大,但是非常不幸的是我的丈夫却失业了,所以在答辩的同时我还要做4份工作,我的第二个孩子又出生了……所幸从那段最艰难的生活挺过来了。”不久举家搬往圣彼得堡的克尔曼,遇到了人生另一个转折点——创立不久的圣彼得堡极地研究院开始招聘老师。

1990年,苏联和法国两国科学院组成了一支联合探险队,成功地对欧亚大陆最东北端的楚科奇地区进行了科学考察。科学家们建议赞助这一探险活动的列宁格勒市(圣彼得堡市的前称)建立一所研究极地的大学。这便是建立圣彼得堡国立极地研究院的构想。可是在筹办过程中,苏联解体。“当时各个大学都遇到了不同程度的困难,这所大学幸运地保留下来。”

克尔曼顺利地通过招聘,当上了讲师;之后又升为系副主任。因为工作能力强又自认“和同事们关系融洽”,在两年前的院长选举中,她脱颖而出,成为一名院长。克尔曼坦承她的工作压力主要来自于筹措经费。“因为我有很多项目计划,而大学开展项目都需要钱,所以钱的问题是第一位的。”相比圣彼得堡其他历史非常悠久的大学,极地科学研究院固然是一所非常年轻的学校,但是克尔曼并不认为这些他们大学的一个劣势。何况在新体制下,老牌大学也要和他们一样参与项目竞争,她说:“现在很多教育项目采取类似招标的方式:一个项目由赞助商提供资金,他阐明希望达到的产出目标,然后这些大学提供各自的方案,谁的方案好钱就给谁。”而在这一点上,他们的起点是一样的。因为完全是在苏联解体之后发展起来的,所以“我们学校可以被理解为‘新俄罗斯’大学的代表”。克尔曼说。

极地研究院的一个特别之处是,它招收的学生来自俄罗斯57个少数民族:阿布哈慈、阿留申、阿尔泰、亚美尼亚、巴巴拉、巴什基尔、白俄罗斯、布里亚特、印古什、朝鲜、科密、哈萨克、顿感、卡累利阿、涅涅茨、萨米、鞑靼、图瓦等。其民族构成之多样,有点像中国的民族大学;而招生模式也是我们不陌生的:定向培养。这些主要来自俄罗斯北部地区的学生,在入学之初便要签一份协议:毕业后必须返回家乡。而回到家乡后,这些学生大多在行政机关或科研领域里从事着重要的工作。

众所周知,苏联时期,“大俄罗斯主义”主导下的政治与文化对其他民族造成了极大伤害,而民族问题在苏联解体中所起的作用,至今也是一些学者探讨的重点。在关于圣彼得堡极地研究院的背景介绍上,另一点也颇为引人注意:学校的名誉校长齐林格洛夫是俄罗斯著名极地科学家,也是海军上将,同时他又是俄罗斯最大党“统一俄罗斯党”的副主席。考虑到民族问题的历史背景,极地研究院是否要在“新俄罗斯”发展中为形成一种新的民族团结而扮演特殊作用,这不免引人联想。

克尔曼并没有正面回答这种揣测。她只是说,因为俄罗斯北方地区有一些少数民族人数甚至只有几百人,让他们到这里来接受教育,也是为了让这些少数民族的文化延续下去。至于其他,“可能属于一种偶然吧”。处理行政工作之余,克尔曼也要主讲一门叫做“区域行政管理”的课。“当我在这里积累了一定的经验后,未来有可能会向政界发展。”克尔曼的口气很笃定。实际上,她的名字已经开始出现在当地与政治有关的新闻中。而她雄心勃勃的表情让我们相信,如果未来的“统一俄罗斯党”内,在普京或梅德韦杰夫旁边出现这位女性的身影,也不会是什么意外。■ 2011圣彼得堡大学苏联解体201991不变