哲人对人世的告别

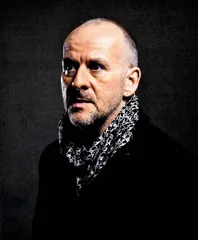

作者:薛巍 ( 西蒙·克里奇利 )

( 西蒙·克里奇利 )

大陆哲学家们的离世

《生活大爆炸》第五季第七集中,谢尔顿教导在思考是否可以对女友不忠的霍华德说:“我读过所有伟大的道德哲学家的著作。德国哲学家尼采认为,道德只是弱者用来阻止强者的虚构……值得一提的是,他后来死于梅毒。”

美国社会研究新学院哲学教授西蒙·克里奇利在《哲学家之死》一书中叙述了近190位哲学家的死因。他说,尼采的妹妹伊丽莎白一直坚持认为,她哥哥发疯是过度劳累造成的,她一直无法接受这一说法:尼采的精神崩溃是他1865年读书时在科隆一家妓院感染的梅毒造成的。但尼采的梅毒发病过程非常典型,唯一特殊之处是尼采从精神崩溃到去世之间是如此之久(11年)。

克里奇利说,他之所以关心哲学家之死是因为,我们无法把哲学的精神与哲学家的肉体分割开来。“可以通过哲学家们的历史来了解哲学,哲学家们树立了高贵、正直的榜样,但也有一些粗鄙、喜剧化的例子。哲学家们去世的方式使他们有了人情味,证明虽然他们的学识深厚,但他们也要跟其他人一样面对人生的支配。”哲学家卢梭似乎是因为在街头被一条大丹犬撞伤所遗留下来的症状而死去的。康德死于胃病,他的遗言是,当他的学生递给他一些兑了酒的水后他说“够了”,但康德的意思是,他活得够久的了,够他修订他的形而上学和认识论了,还是说他不想再要水了?对此我们无从知晓。歌德的临终遗言是“更多的光”,这句话好像是对他的理论的确认:他认为我们无法思考自己的死亡、自己生命的终点,那么我们的生命便没有终点。但对歌德的遗言还有另一种解释。托马斯·伯恩哈德讲过一个故事,一位奥格斯堡人因为坚持认为歌德的遗言不是“更多的光”(Mehr Licht),而是“再也没有了”(Mehr Mcht),结果他被送进疯人院。有6位医生先后拒绝把这个人送往疯人院,但第7位最终在奥格斯堡人的压力下同意了。后来这位医生被歌德的出生地法兰克福授予了歌德勋章。

克里奇利说,海德格尔的《存在与时间》又长又难懂,但其基本思想很简单:存在即时间,人活着就是短暂地活在生与死之间。存在即时间,而这个时间是有限的,我们死时它就结束了。因此要想理解本真的人生的意义,就应该朝着死亡谋划我们的生活,即所谓向死而生。自我只有通过面对死亡、在我们的有限性中创造出意义才能成为自己。

( 油画《塞内加之死》 )

( 油画《塞内加之死》 )

克里奇利在书中谈到的最后几位哲学家是法国的吉尔·德勒兹、米歇尔·福柯、让·波德里亚和雅克·德里达。德勒兹认为,生命不只是有机体,他说:“死掉的是有机体,而非生命。”他像伯格森和尼采一样,是一位活力论者,认为通过创造活动体验生命。那么该如何理解德勒兹跳出他巴黎寓所的窗户自杀身亡呢?跳窗自杀在肺气肿患者中并不罕见,德勒兹就生了这种病。他们感到窒息,就像溺水一样,特别渴望空气。在冲动之下,高速落下好像是一种把空气压入肺部的方法,渴望能够呼入足够灌满肺部的空气。显然,这就是医院的呼吸科都设在一楼并且窗户上有栏杆的原因。他自杀后,他的同事列奥塔说:“德勒兹太顽强了,以至于他不想体验失望和怨恨这些负面的感情。这种世纪末的虚无主义之下是对生命的肯定。我为什么用过去时态说他?他笑了。他正在笑。他在这儿。那是你的悲伤,蠢货,他会说。”

福柯1984年死于艾滋病。临终前他喜欢阅读古罗马先哲塞涅卡的著作,并坚持写完了《性史》的后两卷。“福柯研究前基督教时代的古代思想的雄心表明,生命可以成为一件艺术品。此书的雄心是表明,往往哲学家最伟大的作品是他去世的方式。”《性史》的第二卷和第三卷考察的是自我的形成和快感的享用。福柯尤其关心的是基督教出现前,古希腊和罗马关于照看自我和自我管制的技术。他认真记录了跟形成自我有关的饮食、经济、哲学和性活动。“可以说,福柯的著作的核心概念是自由,但这种自由不是哲学的抽象或政治修辞。福柯感兴趣的是,照看自我是一种自由活动,某种形成和发展出来的东西:一种合法的陌生性。古代的智慧成了与他的个人生活有关的东西。在他人生的最后8个月,撰写他的两部著述扮演了哲学写作和个人日记在古时候一样的角色——自我开展的针对自我的工作,自我的风格化。”

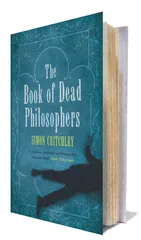

( 西蒙·克里奇利和他的著作《哲学家之死》 )

( 西蒙·克里奇利和他的著作《哲学家之死》 )

波德里亚曾经说:“哲学导致死亡,社会学导致自杀。”波德里亚在写他的最后一本书《冷记忆5》时已经被诊断患有癌症。他在书中说,他从来没有想象过死亡。对他来说,这是最好的态度,这意味着死亡依然是一种意外,是在与生命的斗争中一个神奇的对手。

德里达2004年患胰腺癌去世。他认为西塞罗式的哲学就是学着如何赴死很自恋,因此很讨厌。他说:“我仍然不知道如何去尊敬学习、如何赴死这种智慧。”相反,哲学是学习如何活着。1993年,他在《马克思的幽灵》一书的开头说:“我终于学会了如何活着。”但学会了如何活并没有消除死亡的恐怖。2002年,《洛杉矶周刊》的记者问他:“今天什么对你来说很重要?”德里达回答说,他总是意识到自己在衰老,自己即将死去,生命太短暂。“我一直留意自己还剩下多少时间,虽然我年轻时就有这种倾向,但你到了72岁的时候,这种事变得更加严肃。至今我尚未与死亡的不可避免和解,我怀疑我永远都做不到,这种意识渗透进了我全部的思考。实际上发生的时候很可怕,我一直在思考这些,但它们跟我对自己死亡的恐惧同时存在。”也许是为了减轻这种恐惧,他写了很多悼念亡友的文章,从罗兰·巴特1980年去世时起,悼亡成了德里达著作的一个重要主题。1983年,他的朋友和同事保罗·德·曼意外去世。他在《回忆保罗·德·曼》一文中说,失去一位朋友,就会一直记得他,这种记忆无法简单地被内在化,就好像逝去的友人仍活着,像幽灵一样活在我们心中,模糊了生死的界线。

死亡没什么大不了?

哲学地死去意味着要欢欣地死去。十全十美的例子是休谟,当有人问他想到死时他是否感到害怕,他说他一点儿也不怕。死亡并非坏事这种观念也许挺令人感到释然,但果真如此吗?古代哲学家往往这么认为,克里奇利跟这种态度意气相投。他写道:“哲学家们敢于直面死亡,有力量说它没什么大不了。”

西方哲学史上有三种经典的论证证明对死亡的恐惧是非理性的。第一种论证说,如果死亡是生命的消失,那就不需要担心什么令人不快的死后体验。如伊壁鸠鲁所说,死亡降临后,我已经不在了;我还在的时候,死亡还没有来临。第二种论证说,不管是年纪轻轻就去世,还是活到很老才去世都没有关系,因为无论如何你都是永恒地死去了。第三种论证说,我们死后的不存在只不过映射了我们出生前的不存在。跟前者相比,它何以会更令我们感到不安?美国学者吉姆·霍尔特说,克里奇利在书中的论述会让人想起这三种论证,但他没有深入考察它们的逻辑。不幸的是,这三种论证都是说不通的。

美国哲学家托马斯·内格尔1970年写过一篇论文题为《死亡》,文中指出了第一种论证的错误之处——你未曾经历某种令人不快的事情,并不意味着对你来说它很糟糕。比如,一个很聪明的人脑部受伤,导致他的心智状态退回到了一个开心的婴儿状态。这对这个人来说肯定是非常不幸。死亡不更是如此吗?

第二种论证也很不充分,那相当于说,25岁即去世的约翰·济慈与82岁时去世的托尔斯泰一样不幸。已经去世的英国哲学家伯纳德·威廉姆斯说,一个人享受了多长时间生命从数学上来说不会减少死后的永恒,但只有死去是一件人们不希望发生的事情,死了多长时间才成问题。

第三种论证说一个人死后的非存在并不比出生以前的非存在更可怕也无效。内格尔说,出生前和去世后的状况有一种很重要的不对称。死后的时间是死亡剥夺走的时间。你本可能活得更久,但你在出生前不可能存在。如果一个人受孕得更早,他就会拥有不同的基因,他也就不是他了。

对死亡的无动于衷不仅在哲学上说不通,而且在道德上可能很危险。如果一个人自己的死亡什么都不算,那我们也就没有理由在意他人的死亡。克里奇利写到的一位模范式去世的哲学家乔治·桑塔亚纳便是这种看待死亡的态度的缩影。桑塔亚纳从哈佛大学辞职后住在罗马,1944年意大利解放后美军士兵找到了他。《生活》杂志一位记者问他对战争的看法,他自满地回答说:“我什么也不知道,我生活在永恒之中。”■

(文 / 薛巍) 告别哲学研究歌德哲学哲学史尼采哲学家哲人人世