法国人古润熙

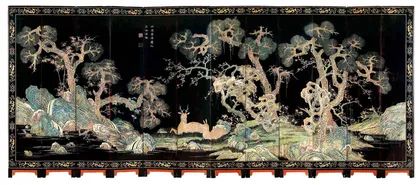

作者:李晶晶 ( 清康熙 黑漆12扇屏风 )

( 清康熙 黑漆12扇屏风 )

法国人Cedric Cunien有一个非常中国的名字——古润熙。润,为滋润、润泽;熙,有兴隆、兴盛之意。按中国人的说法,这两个字不仅意头好,而且偏旁都带“水”,名字起得规整。水能带财,横竖都赚钱。古润熙知其意,连堂号也一并称为“润熙堂”。对他的中国名字,我好奇很久,这次得知,是他的搭档——中国姑娘王凯梅送他的见面礼。凯梅早年为新华社驻欧洲记者,深谙中西文化。

古润熙虽然是法国人,却经常能在中国各地的古董展上见到。加上他那高大的身材,金色的头发,淡蓝色的眼睛,让人印象深刻。这次在香港古董博览会上再次见到,古润熙告诉我,频繁地在中国参加展览,是为了保持与中国市场及客人的联系,这是非常必要和有效的方式。

马赛人

古润熙一年中有2/3时间都在外奔波,寻找古董。他将这种生活方式归结于自己是马赛人的缘故。“我是法国人,而且是法国马赛人,这个很重要。你想想法国的国歌就是《马赛曲》,这里是法国革命的地方,也是欧洲最古老的城市之一。罗马人将它建立起来,比巴黎的历史还要古老。巴黎是温柔之乡,马赛代表着粗犷的男子气息。”

马赛南濒地中海,水深港阔,向北去都是山脉,属于普罗旺斯的一部分,尼斯在它的西边。马赛虽然是法国的东边,但又在欧洲的中心位置,交通极为便利,两小时可到意大利、西班牙、巴黎。去年,古润熙在巴黎著名的伏尔泰街盘下一个古董店,主要是为了方便来法国的中国客人,他们一般都只在巴黎停留,很少会跨过南方到马赛。现在,古润熙一个星期会去一趟巴黎,待上一两天再回马赛。

( 古润熙 )

( 古润熙 )

伏尔泰街是以法国文豪伏尔泰命名的,400多年前,他出生在这条街上。100多年前伏尔泰街逐渐形成为巴黎经营高档古董、绘画的一条街,它的对面就是卢浮宫,不过经营的多是欧洲古董、家具和绘画。古润熙的润熙堂是唯一一家经营中国古董的。“现在大家都说‘中国古董热’,其实并非一直都有。我在这个行业快20年了,中国古董本身很稀少,好东西就更少了,所以即使有历史背景的法国家族,也不可能每家都有。”古润熙说,“可能100件古董中有几件中国古董,大概是这个比例。也有专门去收藏的,但这种家族屈指可数。”

对于现在大量的中国行家涌向欧洲买中国古董,古润熙有他的看法。以前在法国古董行业如果出现一件中国东西,行业内几乎都知道这件东西的来源和背景。但是现在,包括大拍卖行中出现的、标明“欧洲私人家族旧藏”这类的中国古董,没人知道它们从哪来。“如果我们不知道故事,拍卖行也不会知道,如果有故事那都是假的。现在欧洲看到的很多中国古董,70%到80%都是中国国内带过去的。中国的行家借用国外拍卖行或国外的一些家族资料为这些古董披上海外回流的外衣。”说到这时,古润熙身上马赛人直率的性格显现无遗。

( 古润熙

玉插屏 )

( 古润熙

玉插屏 )

拜师学艺

古润熙的母亲是一位经营法国古董家具的行家,可是古润熙对此一点都没有兴趣,年轻气盛的他只对闯荡世界有兴趣。经常是找一份工作,干上几个月,挣上一些钱去旅游,等钱花光了,再回法国找工作,周而复始。直到17岁那年,一次偶然的机缘改变了他的一生。

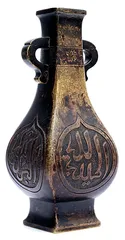

( 16世纪 阿拉伯文铜鎏金双耳樽

这只双耳铜樽质地厚重,沥金洒色均匀,为明晚期铸铜技术成熟的作品。四面桃形开光处刻有古阿拉伯文篆刻,以优美的书法题有“阿拉是全能”等赞美阿拉的词句。 )

( 16世纪 阿拉伯文铜鎏金双耳樽

这只双耳铜樽质地厚重,沥金洒色均匀,为明晚期铸铜技术成熟的作品。四面桃形开光处刻有古阿拉伯文篆刻,以优美的书法题有“阿拉是全能”等赞美阿拉的词句。 )

古润熙第一个女朋友是意大利人,她的父亲是非常有名的古董商,以经营欧洲古董为主。古润熙第一次去她家做客时,看到满屋陈设着各类不同时期、不同地方的古董,却并不冲突,相反,显得精致而有韵味。古润熙心里嘀咕着,原来这个行业也可以这么优雅和赋有内涵。老先生的书房偌大,藏书不少。古润熙随手拿出一本书翻阅,或许是冥冥中注定了一般,他正好翻到一件宋代官窑瓶子。他说他当时并不知道这是什么,却一见钟情。老先生告诉他:“那是世界上最复杂的东西——中国瓷器。”古润熙于是说:“我就想知道它。”那是20多年前,信息极不发达,就连找一本介绍中国瓷器的法文书都是很难的。此前,古润熙也从没有正经爱上一份工作。此时,他强烈地感觉到,了解中国古董、经营中国古董是自己能做好的事情,他愿意花精力回到课堂去学习考取行业证书。

王凯梅向我特别解释了欧洲的行业概念。她说,这是中世纪在欧洲流传下来的,叫行业协会,是欧洲文化中最精髓的部分,文艺复兴时期就有了。像当时米开朗琪罗他们都是跟着行业协会走的,比如你的家族是做石匠的,那你必须从砸石头开始学,这是一个行业传统。这个行业协会不能保证你的权益,只是教手艺,就像咱们中国的学徒,师傅传徒弟,徒弟往下传。古润熙于是就跟着老师杜尚志学了10年的铜胎掐丝珐琅,最后要拿到证书,就得写一篇论文,他的论文就是关于铜胎掐丝珐琅的。

( “润熙堂”古董赏

17世纪 韦陀菩萨铜像

韦陀(韦驮)菩萨,又称韦陀天,梵名音译为私建陀提婆,意为阴天,原是印度婆罗门教的天神,后来归化为佛教的护法天神。在中国的寺院殿宇里,原印度血统的韦陀已经汉化了,成了一名地道的中国武将,英俊威武。他身披铠甲,手持金刚杵,降魔去妖,威风凛凛。天王殿中所塑的韦陀,一般有两种站立的姿态:一个是双手合十,横杵于腕上,直挺而立;另一个是一手握杵拄地,另一手叉腰。前者双手合十,表示此地是十方丛林,欢迎来客,远游的行脚僧可安心住下。后者则示本寺不接待来僧挂单,行脚僧不要自讨没趣,最好另投山门。 )

( “润熙堂”古董赏

17世纪 韦陀菩萨铜像

韦陀(韦驮)菩萨,又称韦陀天,梵名音译为私建陀提婆,意为阴天,原是印度婆罗门教的天神,后来归化为佛教的护法天神。在中国的寺院殿宇里,原印度血统的韦陀已经汉化了,成了一名地道的中国武将,英俊威武。他身披铠甲,手持金刚杵,降魔去妖,威风凛凛。天王殿中所塑的韦陀,一般有两种站立的姿态:一个是双手合十,横杵于腕上,直挺而立;另一个是一手握杵拄地,另一手叉腰。前者双手合十,表示此地是十方丛林,欢迎来客,远游的行脚僧可安心住下。后者则示本寺不接待来僧挂单,行脚僧不要自讨没趣,最好另投山门。 )

古润熙的老师是法国非常知名的古董商杜尚志,他俩的相遇可谓是“不打不相识”。古润熙说,他自打看了那件官窑瓶子后,每天晚上打工,白天去古董市场瞎窜。一天早晨,在一个大市场,一进去就看到一对很大的元代龙泉窑瓶子,完美而没有任何的破损。“那对瓶子太酷了,再说价格也很便宜,我没有多犹豫就买了。”

谁知抱回家的第二天,就有人来找古润熙了。原来这本是留给杜尚志看的,谁也没想到被懵懵懂懂的古润熙抢了先。这个人说,有人想跟你做一个买卖,买你的那对瓶子,你愿意吗?古润熙倒也干脆,说只要价钱好就卖。于是他抱着这对瓶子坐了7小时火车到了巴黎。古润熙的继父也是古董行家,听说他要去见杜尚志,便有了一番交代,告诉他这是去对了地方,见对了人。不过对方是大行家,行事一定要谨慎小心。

( 18世纪 铜鎏金宗喀巴坐像 宗喀巴(1357~1419),藏传佛教格鲁派(黄教)的创立者、佛教理论家。在中国西藏、青海、内蒙、甘肃、北京等地区的喇嘛寺院里,都有宗喀巴塑像,有的是泥塑涂金,有的是以钢铸成。宗喀巴本名罗桑扎巴(善慧称吉祥),这是受沙弥戒时的名称。卒于明代永乐十七年(1419)10月25日,享年63岁。因藏语称湟中(今塔尔寺所在地一带)为“宗喀”,故被尊称为宗喀巴。 )

那时的古润熙还是20岁出头的愣小伙,杜尚志一看,想蒙蒙他:“你想不想卖?想卖的话,要多少钱?”古润熙根本就不知道这对瓷瓶的价钱,但他相信这是有价值的东西。他说,你就按这件东西真实价值的一半给我就可以。杜尚志可能觉得这个孩子什么都不懂,便给了一个非常低的价钱。古润熙借口回去想想,便抱着瓶子去第二个买家,谈了半小时,发现此人的说法跟杜尚志一样,他突然意识到,两个行家一定事先私下商量好了,古润熙于是觉得,古董这个东西不仅有深奥的知识,还有玄妙的生意技巧在里面。

瓶子没有卖,靠着它,古润熙不停地骚扰杜尚志。年轻小伙最大的本钱就是精力旺盛,他不停地去各地找古董,每次总能带回一些给杜尚志看。那时候不像现在能用手机发彩信,或者发个电子邮件,古润熙经常要开几十个小时的车,就为拿一两件东西回来。杜尚志觉得孺子可教,就收他为徒弟。

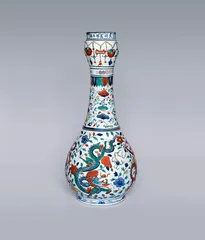

( 明万历 五彩龙纹蒜头瓶

明清时期景德镇窑常见的一种瓶式样,仿自汉代青铜蒜头壶,长颈,削肩,圆腹,圈足,瓶口似蒜头而得名,状如蒜头而颈略长,亦可称之为虎爪瓶。

瓷制蒜头瓶始烧于宋代,流行于明清,以景德镇窑制品为多见,品种有青花、五彩、洒蓝描金等。明清景德镇窑蒜头瓶有青花、五彩、粉彩以及蓝釉、酱釉等各种单色釉品种。明嘉靖蒜头瓶是肩部有堆塑蟠螭装饰;明成化蒜头瓶,仅口部作花瓣状,耳为随意堆塑;明正德蒜头瓶,在瓶腹上设出戟;明万历蒜头瓶,趋于简化,口部已无蒜头了,但器形高大。清代蒜头瓶的器形趋于轻盈秀美。 )

( 明万历 五彩龙纹蒜头瓶

明清时期景德镇窑常见的一种瓶式样,仿自汉代青铜蒜头壶,长颈,削肩,圆腹,圈足,瓶口似蒜头而得名,状如蒜头而颈略长,亦可称之为虎爪瓶。

瓷制蒜头瓶始烧于宋代,流行于明清,以景德镇窑制品为多见,品种有青花、五彩、洒蓝描金等。明清景德镇窑蒜头瓶有青花、五彩、粉彩以及蓝釉、酱釉等各种单色釉品种。明嘉靖蒜头瓶是肩部有堆塑蟠螭装饰;明成化蒜头瓶,仅口部作花瓣状,耳为随意堆塑;明正德蒜头瓶,在瓶腹上设出戟;明万历蒜头瓶,趋于简化,口部已无蒜头了,但器形高大。清代蒜头瓶的器形趋于轻盈秀美。 )

中国古董

学习中国古董最快捷有效的方式,就在买卖之间。古润熙刚开始的时候常走眼,但他的策略是,当不知道这件东西对还是错的时候,先买下来,回家研究,这是老式的学习方法。他笑言:“买对了可以和大家分享,买错了就藏到床底下。”在他看来,10年前在法国经营中国古董完全是一个体力劳动。所谓拍卖,也是去私人家订日子,跟人看东西,只要有两个人竞价也叫拍卖。每星期在法国各个城市、郊区有几百场这样的拍卖,天天都得到处跑。他说,这就是一个古董商的生活,现在很多人偷懒,网上一看目录就去买东西了,过去必须身体力行到现场看,一年跑过的地方至少10万公里。经常到了以后发现什么也没有,极其失望。有时也会看到一个大吃一惊的好东西。

( 明中期 铜胎掐丝珐琅高士人物插屏

此件插屏造型规整,方正大方。四周以紫檀做框,中心以铜胎掐丝珐琅高士图做芯。画面中心描绘一高士身披蓑衣,执杖立于江边,身后童子手持古琴,一侧又描绘五人相见,呈现一派闲情逸致之气。 )

( 明中期 铜胎掐丝珐琅高士人物插屏

此件插屏造型规整,方正大方。四周以紫檀做框,中心以铜胎掐丝珐琅高士图做芯。画面中心描绘一高士身披蓑衣,执杖立于江边,身后童子手持古琴,一侧又描绘五人相见,呈现一派闲情逸致之气。 )

古润熙告诉我一个故事。有一天晚上23点钟,一个伙伴给他打电话说,在一个私人家里,发现到处挂的都是中国瓷器。此地距离古润熙的家有1200公里,他没多想,开了14个小时的车赶去。一进去,屋里的确到处都是中国瓷器,但都是清代的外销瓷,没什么价值。开了一通宵车,他心里特别不爽,总觉得就这样回去有些不甘心,就问朋友,附近还有什么古董店可以看看?朋友也是古董商,他说:“我在这儿工作15年了,哪儿都去过了,唯一有一个小村子没有去。”古润熙提议去转转。“如果不是因为这件事,我一辈子可能都不会到那个地方去。”古润熙说。村里有三四个古董商,古润熙的朋友很快发现了一个18世纪的古镜子,这是他一年中找到的最好的一件东西。古润熙心里更无聊了,独自去溜达,走了不到5米,进到一个小店,他惊呆了。在这家店的角落里放了一个硕大的乾隆时期的铜胎掐丝珐琅香炉,繁复的工艺是典型的宫廷造。古润熙觉得,一切的辛苦都有一个原因,有一个目的。当失望到极致时,惊喜出现,这就是古董带来的乐趣。

古润熙在欧洲买古董的渠道,到现在还是一个秘密,他不愿意与人共享,因为直到现在这条途径还在发挥作用。他告诉我,80年代以来,整个欧洲的中国古董收藏家并不多,但他们买的都是精品,做的是学术性收藏。买一件古董是有理由的,它必须是在整个收藏系统中有存在的必要性,不是为了今天买、明天卖出去赚钱。古润熙跟他们学会要用耐心来买东西。“什么是收藏家?就是当你有了两件同样类型的古董时,还想要第三件,你就是藏家了。为什么要这第三件呢?是因为没有它,前两件古董的存在就不成立了。”古润熙说。

( 清中期 白玉灵芝花插

这只造型独特的灵芝造型玉花插取整块纯白无瑕和田玉雕琢而成,从代表灵芝盘根绕节的根部伸展出不同枝节,8个大小不一、但外形相近的灵芝结于枝上,同一个不规则的圆锥状灵芝花瓶共同构成这尊玉雕的主体。灵芝头上有雕刻细密的纹路和触头,花瓶也以灵芝的造型刻出婉转卷曲的纹路。这样一尊设计新奇、风格秀朗的整块和田玉雕刻的花插,实属清代玉石工艺中的上乘之作。玉石工匠完美地将灵芝厚大丰满的叶片通过和田玉温润凝脂的质感表达出来,充分体现了清代早期工匠对玉石材料属性的熟识和艺术工艺上的精益求精。整件作品凹凸有序,造型大度,抛光细腻,立意完美,是不可多见的和田玉佳作。玉花插是古代学者放置于书案上的文房清供,明清以来甚为流行,而以这样大的整块和田玉雕刻的玉花插唯皇帝书桌上的玩物莫属。 )

( 清中期 白玉灵芝花插

这只造型独特的灵芝造型玉花插取整块纯白无瑕和田玉雕琢而成,从代表灵芝盘根绕节的根部伸展出不同枝节,8个大小不一、但外形相近的灵芝结于枝上,同一个不规则的圆锥状灵芝花瓶共同构成这尊玉雕的主体。灵芝头上有雕刻细密的纹路和触头,花瓶也以灵芝的造型刻出婉转卷曲的纹路。这样一尊设计新奇、风格秀朗的整块和田玉雕刻的花插,实属清代玉石工艺中的上乘之作。玉石工匠完美地将灵芝厚大丰满的叶片通过和田玉温润凝脂的质感表达出来,充分体现了清代早期工匠对玉石材料属性的熟识和艺术工艺上的精益求精。整件作品凹凸有序,造型大度,抛光细腻,立意完美,是不可多见的和田玉佳作。玉花插是古代学者放置于书案上的文房清供,明清以来甚为流行,而以这样大的整块和田玉雕刻的玉花插唯皇帝书桌上的玩物莫属。 )

耐心能成就一件古董,也能成就收藏家。古润熙说,早年时候,古董的价格都很低,收藏家也比较少,所以圈子里谁也不愿意出高价。常常是一件很好的东西,一两万元就卖了,利润是有限的。而收藏家一旦买下后,如无意外,几十年都不会释出,像英国很多大收藏家都是这样。这些年市场上出现的一些古董,就是他们十几年前买进的,这与现在中国的一些收藏家急功近利的心情是不同的。

7年前,古润熙第一次来香港。他强烈地感觉到大家只关注古董运转的市场价值,而忘却了这件东西背后蕴含的历史价值。古润熙说,今天的中国人都带着“黄金梦”来到法国,梦想着捡一个漏回到中国,赚一盆满钵满。其实在欧洲人的心里,中国皇家艺术、中国古典艺术在收藏家心中一直地位都很高,他们都是从“二战”时期开始购买收藏的,他们更多的是去欣赏这份古老的艺术。■

(实习记者谢济对本文亦有贡献)

(文 / 李晶晶) 古润熙文物法国人中国法国杜尚文化