豁进性命的衣裳

作者:三联生活周刊 ( 亚历山大·麦昆2009~2010秋冬成衣展 )

( 亚历山大·麦昆2009~2010秋冬成衣展 )

正对馆门,劈面而立的是一件“血衣”。这是2011年春夏VOSS系列的一款,裙摆是染成鲜红色的鸵鸟毛,上衣由染成同样鲜红色的无数显微镜片串成,触目惊心。VOSS系列的主题是“美”,而这一款,如同滴着血的剑,劈面挑战观者对美的预期。麦昆说:“每一层皮肤下面,是血。”

麦昆1969年出生于伦敦东区(East End)贫民区,家境贫寒,父亲是一位脾气暴戾的出租车司机。麦昆排行老六,是家中最小的孩子,从小就帮他的三个姐姐做衣服,并决定长大后要当服装设计师。麦昆性格孤单内向,被同学们讥为“McQueer”。16岁时,他跑到以定制手工闻名于世的萨维尔巷(Savile Row)的安德森与雪珀(Anderson & Sheppard)裁缝店当学徒,就此辍学。在萨维尔巷,麦昆学到了珍贵的英国传统手工技艺:从轮廓造型、裁样到缝制,无所不包,这使他成为罕见的无需样板,即可在模特身上缠裹面料,信手裁出样衣的设计师。“我记得上一次的发布会,麦昆手捏一支粉笔,在一片毛毡上,仅凭肉眼,就划出了一件双排扣长礼服外套,然后裁下,然后钉到模特儿身上,然后就是严丝合缝的正正好!”莎拉·伯顿无限怀念地说道。

1992年,麦昆进入著名的中央圣马丁艺术与设计学院(Central Saint Martins College of Art and Design)读时装设计。“浪漫心怀”展厅里,即有他的毕业设计作品。

“建筑师不需要自己造房子,因为有工匠做这个,但是麦昆不同,他自己裁样,自己缝制。基本上,他不需要依赖任何人。即便一无所有,他依然可以创作。……我可以告诉你,麦昆的每一点每一滴声誉都是他应得的。当他从学校毕业的时候,经历的是难以置信的艰难岁月。他身无分文,徒有四壁,听上去,这很浪漫,但是真正见过你就知道了,那是地狱。”麦昆在圣马丁学院的老师路易斯·威尔森教授(Louise Wilson)说。

“浪漫心怀”的作品,中规中矩里,已有不羁,线条轮廓里,透着不凡的裁剪功底和一股凌厉之气,它们不似无生命的衣服,而犹如活物,与观者对望。“一个穿着麦昆衣服的女人,与衣服之间存乎一种使人见之强大的硬气,仿佛要把人弹开老远。”——站在名为“Jacket Joan”的外套前,我想象着,裹在这件如此立体、如此富有生命力的衣服里面的女人,该有怎样英气俊朗的面庞——其实,不俊朗也无妨,有这件衣服亘于其间,已经足够把人弹开八丈。

( 亚历山大·麦昆2008~2009秋冬成衣展,模特身上展示的是“树中女孩”系列 )

( 亚历山大·麦昆2008~2009秋冬成衣展,模特身上展示的是“树中女孩”系列 )

从“浪漫心怀”转入“浪漫哥特与好奇之柜”(Romantic Gothic and Cabinet of Curiosities)展厅,风衣突变。

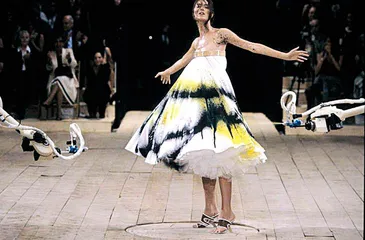

右侧第一件,是白底上浅黄、墨绿和黑色斑斑的大摆裙,胸口束一条皮带。在裙子上方的显示屏里,播放着1999年春夏发布会上这一款的表演:女模特走上环形秀场,甫一落脚,圆台就开始慢慢地旋转,立在两厢的两个机器人,起先静在那里,但在缓过神来之后,开始伸展拳脚,然后,仿佛是被灌入了意识一般,朝着舞台上的女模特——在它们的眼中(如果它们有眼的话)不同于它们的另一个物种——喷洒颜料。转盘在加速,两个机器人愈来愈疯狂暴虐地向模特喷洒颜料,仿佛要将之吞噬、撕裂,把女模特推入只剩躲闪招架的境地!终于,喷洒结束了,机器人偃旗息鼓,模特踉跄地走到观众面前,零落下的是全然的被弃、全然的投降……

( 亚历山大·麦昆

(Alexander McQueen)

麦昆与母亲 )

( 亚历山大·麦昆

(Alexander McQueen)

麦昆与母亲 )

这番大战,看得人惊心动魄,不停听到观众捂着嘴“Oh my God!Oh my God!”的惊呼。模特说,机器人的程序调试花了一个多星期,但是关于舞台表演,麦昆事先没有对她做任何交代,要的就是即兴。站在舞台上,她毫无防备,觉得机器真的要吞噬了她,那是真实的躲闪,那是真实的害怕。

这一路的移步,让人仿佛步步走在烙铁上。前方是一个黑色玻璃匣,期望有一点安慰在等候。走过去,在《辛德勒的名单》小提琴曲背景中,金字塔的三面小屏幕里,从一片漆黑中,模糊地飘出一个白点,由小至大,衍化流转,逐渐清晰。名模凯特·莫斯(Kate Moss)翩然现身,长发飞舞,裙裾漂浮。帕尔曼弦弦不绝,百转千回,如泣如诉,蹁跹的裙裾,缠绕、裹起、散开、旋转,无尽的衍化,无尽的哀怨。不知不觉中,画面由清晰又复归模糊,模特如烟似缕一般乘风归去,化为起初的那个白点,屏幕复归一片漆黑……这是2006年巴黎时装周上由凯特·莫斯演绎的“全息”(Hologram)。——等来的哪里是安慰啊,分明是莫大的哀伤,肝肠寸断,无限凄凉。

( 在“亚历山大·麦昆2003~ 2004秋冬成衣展”上,一名模特正在展示麦昆的作品 )

( 在“亚历山大·麦昆2003~ 2004秋冬成衣展”上,一名模特正在展示麦昆的作品 )

观众还沉浸在凄然之中,不料,前方,政治来了。一排题为“高地强暴”(Highland Rape)和“克洛登的寡妇”(Widow of Culloden)的作品(注:1746年的克洛登战役是苏格兰詹姆斯党人起义失败前的最后一战),阴郁的烛光下,红黑强烈对比的格子裙,把人泼醒!这里寄寓的,是苏格兰血统的麦昆对故土的爱和对历史的耿耿于怀。麦昆的祖先来自苏格兰北部的Skye岛,18世纪末,他们受到圈地运动的殃及,被农场主从苏格兰高地驱赶,流离失所。“高地强暴”系列,就是关于彼时的詹姆斯党人起义(Jacobite Rising)和“高地清洗”运动(Highland Clearance)的作品。“无知的人们以为这组作品是说女人被强暴,哪里,我说的是英格兰对苏格兰的强暴。……那时英格兰对苏格兰做的,无异于种族屠杀。”麦昆说。当被问及苏格兰的根对他意味着什么的时候,麦昆的回答是:“一切。”

步入“浪漫异域”(Romantic Exotic)展厅,终于可以稍微轻松一点了,观赏到的是麦昆糅进异域元素的作品。吸引目光的有一件“日本和服”元素的裙子,淡紫色的及膝裙,配着超出身体两倍宽的长方形帽子,手袖温婉地前合于腰间,上有立体的飞鸟、花草绣品,栩栩如生,美得窒息。这是和服吗?仿佛不似。这是和服吗?却又一看即知。并立的另一条裙子,深咖啡色,粗麻材质,内裙表面穿着闪亮的牡蛎壳,外裙朝两侧扩开,竟是由19世纪日本屏风改制而成!再看一件中国旗袍,白底上,一朵朵鲜亮夺目的菊花,金色、红色和黑色,似要夺衣飞出!异域元素,糅合在麦昆的作品里,有神似,有形变,有夸张,他仿佛在测试着观众的默契,看看观众能不能发现他的用心,能不能激赏他的游戏。“我想真诚地对待我们生活的世界。时尚有时会流露粗暴的种族主义,把别的文化服饰看做是演出道具服装。那是世俗的老套套。我们得除去一些藩篱。”

( 1999年春夏发布会上的现场表演图 )

( 1999年春夏发布会上的现场表演图 )

光明没多久,又进入了黑暗。前方高台上立着一个漆黑的玻璃柜,什么也看不见,只看见玻璃里映出的观众自己,让人不知所以然。然后,玻璃柜里的灯光亮起,终于见到了漂亮的模特、漂亮的衣。原来,这是一个双向的镜柜,在展示开始之前,观众先在镜子里看到自己,然后灯光亮起,展示开始,而在展示的时候,里面的模特看不见玻璃柜外面是什么。“这个设计,我是想让观众和模特都反躬自省一下,想一想,自己有没有看上去的那么好。……在2001年初的秀场上,起先是漂亮的模特在这个玻璃柜里走步,然后,兀地,一个看似不漂亮的模特出现,并被突出为焦点。我是想把传统观念里外表看上去不美的东西凸显出来,告诉大家,美是由内而外的。”

在“浪漫原始主义”(Romantic Primitivism)馆里,见到一件黄色毛料外套,肩上生出一对羚羊角!这是“丛林”(It's a jungle out there)的一件作品。“这个系列是关于非洲的汤姆森羚羊的。黑黑的眼睛,黑白相间的角,可怜可爱的小动物,可是作为非洲食物链上的一环,它们一出生即意味着死亡,拥有几个月的生命已属幸运。人类也是一样。我们都可以很容易地被弃。这刻还在,下刻就灭亡,活在丛林里。”——麦昆啊,别再拷问观众了,别再拷问这个世界了,你妄图让人们敬畏自然,怜惜生命?做不到,做不到。活人都可以被打被虐被杀,不知死活的人都可以被埋掉,树何以堪!物何以堪!你的衣,又何以堪!

( 1999年春夏发布会上的现场表演图 )

( 1999年春夏发布会上的现场表演图 )

还是躲进美里去吧。

“花之衣”,大都会博物馆张贴画上的那件,淡黄色半透明硬纱做底,上面绣着丝质的花朵并拼缀真花,每一片丝绸花瓣都是悉心的设计,渐变的色彩,有的含苞待放,有的灿烂盛开,有的焦枯腐朽,配上落英缤纷,一地残损。“事物会腐朽。我用花,是因为它们会死。做这件衣服的时候,我的情绪是阴沉沉的浪漫。”站在玻璃柜前,看着这件作品,轰然涌上的是“花落人亡两不知”,是“满地黄花堆积,憔悴损”——原来衣服里,竟可以有“感时花溅泪”;原来衣服里,竟可以有“恨别鸟惊心”!

( 1999年春夏发布会上的现场表演图 )

( 1999年春夏发布会上的现场表演图 )

“树中女孩”(The Girl Who Lived in the Tree)系列,一件血红色绣金的丝绒上衣,里面是无限柔软的白纱裙,简直是不可能的搭配。又一件,肩头、胸前和腰际蓬开的白纱,云般柔软漂浮,似雾似幻。不得不提的是名为“牡蛎”(Oyster)的象牙白乔其纱和雪纺长裙,千百层的弧形褶浪,那么妥帖地缀在衣上,柔弱无骨。麦昆说:“地球暖化,生态恶化,冰山融化,总有一天,我们得回到生命的起点,回到海洋里去。”做这条裙子,麦昆用笔画出这些有机的弧形的线条,然后一条条地剪裁,一条条地拼接缝缀,费时三个月。他说,之所以那么做,是“因为在乎,因为爱”。

是啊,是啊,恨别!恨别!恨别是因为在乎,因为爱。在40年的生命里,麦昆与母亲感情笃深,在浮华的时尚圈中,母亲是他的支柱与知音。当年父亲激烈反对他辍学去学裁缝时,是母亲默默给了他支持,改变了他的一生;麦昆对苏格兰历史主题的触及,乃是因为母亲醉心于家族历史的追寻;每一场秀,母亲总是微笑着坐在第一排。麦昆本人是个反皇室主义者,但2003年6月,他却穿起了苏格兰传统的花呢短裙,与母亲共赴白金汉宫接受伊丽莎白女王授予的大英帝国勋章(Commander of the Order of the British Empire,简称CBE),而他说,自己接受授勋的唯一理由在于,要让母亲一尝夙愿,亲眼看看白金汉宫是什么样子。在英国《卫报》刊登的他与母亲的对谈中,母亲问他最骄傲的是什么,他说:“你,母亲。” “最恐惧的呢?”他说:“在你之前死去。”因为在母亲之前死去,他生怕母亲受不了。

( “日本和服”元素的裙子 )

( “日本和服”元素的裙子 )

麦昆最恐惧的事情没有发生。2010年2月2日,母亲逝世。守护天使的离去,让麦昆如坠深渊,也让他自己可以放心离去。母亲的葬礼定于2月12日举行,2月11日,麦昆在伦敦家中自缢。

在“爱”与“在乎”里,我也终于不知梦耶真耶地走完了“野性之美”的展览,在午夜的大都会,体验了一次纯粹的关于梦想和天才的向往。

( “牡蛎”长裙 )

( “牡蛎”长裙 )

过去听设计师讲衣服是有灵魂、有命运的,我笑他们矫情。但是在看过麦昆的展览后,我终于相信,衣服是可以有灵魂、有命运的。麦昆的命没有了,但是他设计的衣服的命运还在。此番展览的100件衣服和70件配饰,或来自麦昆伦敦工作室的档案库,或来自纪梵希档案库,或来自现有物主的暂借,聚到这里,参与到一个仪式里,一个纪念麦昆、向他致敬的仪式里。从2011年5月4日到8月7日,它们静立于纽约大都会博物馆,承载了65万观众目光的重量。

“无疯魔,不成活。”人们羡慕麦昆商业上的成功,但这是其次的表面的,最首要最根本的,其一,他是天才;其二,他是一个不管不顾地听从自己内心、疯狂追求完美的天才;其三,他有扎实的功底。至于商业成功,那是随之而来的事。没错,麦昆的作品离经叛道,但那是有一身好功夫垫底的离经叛道。麦昆说,他的一切都基于裁剪、制样,先要有扎实的基本功,然后才可言设计、装饰;先要知机理,然后才可言创造、创新、革命;要有追求完美的耐心。“我的设计主要是在试衣与改衣中完成的。在试衣的过程中,我随时会改变裁剪,这视乎当时的灵感,视乎要创作的主题。”相形之下,那些完全没有准备好,但迫不及待地期望自己在商业的洪流里一夜成名的人呐,在还没变成艺术家之前先变成了商人,以风一般的速度变成了商人,也以更快的速度被抛弃和遗忘在商业的洪流中。

( “树中女孩”系列作品之一 )

( “树中女孩”系列作品之一 )

(文 / 甄黛) 衣裳豁进性命亚历山大·麦昆模特学校