欧版“简与奢”

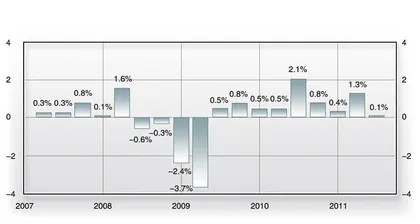

作者:邢海洋 ( 德国GDP增长率 )

( 德国GDP增长率 )

欧洲债务危机弥漫,西方五大央行虽联手救市,但危急时刻,欧元债券曾被提上日程,其含义是以德法的财政为危机国的债务提供担保。德国,这个以“经济节制主义”获得成功的国家,却被广泛冀望着要为奢侈致贫国背书。这点,似乎和中国人用血汗钱买美债没什么区别。

一年前,全球贸易逆差国曾有过一次对顺差国的大批判。当时的法国财长拉加德率先向德国发难,指责德国较低的劳动力成本侵害了邻国的竞争力,德国的贸易模式对整个欧元区而言不可持续。她敦促德国应当考虑提高工资、增加消费,让民众更好地享受生活。随后,这种针对贸易顺差国的批评在希腊、英国和美国媒体上“全面开花”。英国《金融时报》首席评论员马丁·沃尔夫撰文《中德联手削弱世界经济》,他创造出“中德国”的概念,声称“一旦顺差国的客户破产,‘中德国’对出口顺差的依赖,必定会令它们自食其果”。想不到,仅仅一年以后,这个制造了太多汽车的国家,就被制造太多债务的国家要求去做举债担保人了。真不知道这个靠省吃俭用成为世界第一出口国的国民做何感想。

对德国的指摘源于这样一个事实:国际货币基金组织(IMF)认为,尽管德国2010年的经济增长率将达到3.2%,但它并没有发挥欧洲经济火车头的作用。德国是欧洲最大的消费市场,但德国的国内消费从十几年前就陷入增长停滞。其中,零售业从1998年起就一直停滞不前,零售业最糟糕的统计数据来自今年5月,而这时的德国正处于经济全速发展时期。消费增长停滞的原因是工资增长的停滞,德国的实际工资至今仍停留在1991年的水平。以出口为导向的德国经济,尽管在欧洲成为范例,但大多数德国人并没有从中得到实惠。

是否感受到实惠,似乎只是一家之言。至少在失业率高居不下的欧洲,德国的中长期失业者人数5年中将近减半,失业率居于19年来的最低水平。虽然工资增长远低于欧盟内许多国家,工资的低增长导致德国国内内需受到影响,进而影响到了经济增长,但低劳动力成本对德国出口贸易的拉动还是弥补了内需的不足,提高了总体经济增长和就业水平。这个意义上,顺差国廉价劳动力的模式取得了成功。

德国的劳动力当然称不上绝对的廉价。据德国联邦统计局的统计,去年德国的平均每小时劳动力成本为29.2欧元,排在欧盟27国的第七位,欧盟27国平均为22.1欧元。劳动力成本也叫毛工资,由净工资和附加费用组成,附加费用主要指雇主为雇员缴纳的各种社会保险和企业自身设立的养老保险。对比2010年欧盟各国的附加费用占劳动力成本比例,27国中瑞典最高,为51%,也就是平均每100欧元毛工资中附加费用占51欧元;排在第二的国家是法国,附加费为49欧元;第三位的比利时为48欧元。在工资的附加成本方面,原来毫无竞争优势的德国经过多年改革后,情况已明显改善,目前位于欧盟中游,雇员每百元毛收入的附加成本为32欧元,低于欧盟36欧元的平均水平。

上世纪90年代,继美国之后,德国西部晋升为国际劳动力成本排名榜之首。那个年代,德国东部的劳动力成本只为西部的约2/3,却已经超过了美国。里根政府采用自由主义经济模式,通过大刀阔斧的减税刺激经济增长,美国个人工资停滞不前,加上美元的贬值,提升了美国制造业的竞争力。两德统一后的德国,因为经济增长低迷、失业率高企、薪酬机制僵化,一度曾被称为“欧洲病人”。此时的施罗德政府选择了向高福利体制开刀,启动了被称为“经济节制主义”的福利体制改革。在施罗德政府推出的“2010年议程”中,企业失业救济金被逐年削减,但员工就业培训力度却在加强,退休者养老金的增加被推迟甚至暂时冻结,失业人数于是逐渐减少;而默克尔政府推行的“迷你工作”、临时工等新的工作形式和福利形式,使德国的劳动力市场变得富有成效。到了金融危机前,德国失业人口已经大幅度降低了。并且,据投行测算,10年间,德国商品和服务业竞争力提高了20%。

德国的反面是欧洲的大多数国家,福利制度盛行,令人艳羡。在希腊,那里的退休人员享受着90%的在职工资,在职人员则享受着每年14个月的月薪。更有甚者,公务员的未婚或离婚子女,仍可在父母离世后领取他们的退休金;甚至,准时上班的公务员还可以领取到奖金。

如果没有低福利国家的竞争,高福利或可在西方再延续一些时日。但即使在欧洲内部,也有国家削减了福利政策,从而保全了自己,也给高福利以釜底抽薪。■(文 / 邢海洋) 宏观经济欧版简与奢国外宏观