旅人

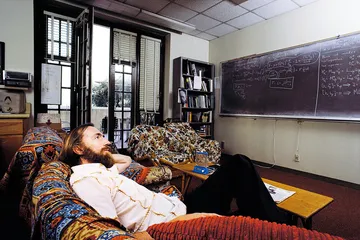

作者:苗千 ( 物理学家基普·索恩 )

( 物理学家基普·索恩 )

西班牙超现实主义艺术家萨尔瓦多·达利的作品中经常出现龙虾、蚂蚁、大象和达利自己等元素,但最让人过目难忘的形象毫无疑问是各式各样的钟表。在他的作品里,钟表这个时间的代言者似乎都在融化,给人以绵软的感觉。达利用这种艺术方式来表达他的时间感受和他对机械化时间的厌恶。离开艺术作品,人们在现实中对于时间的感受却远非如此,它冰冷而准确,以日复一日、年复一年、循环往复的方式不可阻挡地向前行进,像是一个节拍分明的乐章,又像是一个滚滚行进的车轮。对于时间这种不可逆转的流逝,英国物理学家阿瑟·爱丁顿(Arthur Eddington)爵士在1927年命名之为“时间之箭”。

牛顿在17世纪创立了经典力学,同时他也构造出一个机械化的时间体系,宇宙中不光存在着一把尺子给出空间的量度,还有一个永不停歇的钟表给出宇宙唯一的时间。他在《自然哲学的数学原理》中写道:“绝对的,真实的,数学的时间,由于它自身的本性……与外界事物无关地、均匀地流逝。”人们日常感受到的时间,正如描述中一样,昨天不可能再回来,今天不能留住,明天也不会早一点到来。我们每个人都是时间中的旅人,这种旅行说来容易——只要我们活着,就会在时间中一直向前。

但常说的时间旅行显然不是这么一回事,人们想象中的时间旅行更像是为了摆脱时间固有的步伐,不再被时间拖曳而进行的反抗。到“过去”或是“未来”中去,这种想法在一个机械化的时间体系中自然永远无法实现。当年东晋大将桓温北伐前燕,看到自己多年前栽下的小柳树已然粗壮,说出“木犹如此,人何以堪”,正是因为他感到时间无论是对于柳树还是对于他自己都平等地流逝,柳树的成长也可以作为他自己时间流逝的参照。越是如此,人们越是向往难以到达的未来,各种文化中流传的故事从不缺少进入未来的想象,以此来逃避生活(有意思的是,古人却极少有回到过去的故事)。直到20世纪相对论诞生,时间和空间被结合在了一起,人们这时明白,原来,我们可以打乱时间的步伐。

根据狭义相对论的描述,时间并不是平稳且对每个人都平等地流逝,对于两个事件之间时间间隔的测量,取决于观察者自身的运动方式。这就容易得出“双生子佯谬”(Twin Paradox),一对双胞胎中的一个人乘坐速度可与光速比拟的宇宙飞船在宇宙中旅行一段时间,当他回到地球上时,会发现他一直待在地球上的双胞胎兄弟比他更加衰老,这就是相对论描述的“时间膨胀”。从太空中旅行归来的人通过高速运动而经历了一次时间旅行,进入了地球的未来。只是因为人类至今还没有制造出速度可以与光速比拟的宇宙飞船,这个效应并不明显,要想实现这种时间旅行,人类飞行器的速度要比现在再快2000倍左右。在微观领域,时间膨胀效应却早就被观察到了。一些寿命极短的粒子如Pi介子的半衰期只有0.000000025秒,但是当这些粒子在粒子加速器中被加速到接近光速时,人们观测到的它们的半衰期却是其静止状态的30倍,因为静止的观测者们相对于接近光速运动的粒子,时间流逝的速度是高速粒子的30倍,这些粒子在加速器中旅行到了未来。

广义相对论提供了另一种去未来的方法,这就是通过引力。根据广义相对论的描述,引力会使时间变缓。因为离地心距离不同的缘故,屋顶上的钟表走得比地下室的钟表快,在太空中的钟表因为受到的引力更小,走得会更快。这个效应并不是微不足道的,全球定位系统(GPS)就充分考虑了引力对时间的作用而进行调整。对于拥有强大引力的星球来说,它表面的时间过得会更慢一些,比如致密的中子星表面的时间流逝会比地球上慢得多。只要能忍受这种超强的引力,一个人只要在一颗中子星上度过一段时间,相对于地球来讲就是在进行时间旅行;当这个人再回到地球时,他就进入了地球的未来。他也可以去引力更大的黑洞周围转一圈,这样就可以进入更远的未来。但是这个宇宙飞船最好足够快,万一进入了黑洞的视界就进入了一种极限——时间相对于地球停止的境地,当然也就再也出不来了。从这个角度说,各种致密的星体就是天然地通往未来的时间机器,神话故事中讲的“天上方一日,地下已千年”的状态并不是不可能实现:天宫要么是在一个接近光速飞行的宇宙飞船里,要么就是在一个引力相对地球来说非常大的星体上面。

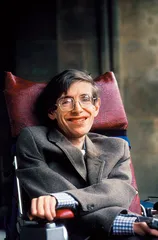

( 物理学家史蒂芬·霍金 )

( 物理学家史蒂芬·霍金 )

人类是否能制造出回到“过去”的时间机器,这个理论问题仍然在争论中。描述时空关系的广义相对论并没有禁止“穿梭”到“过去”,但是回到过去会违反自然界一个最根本的规律——因果律,原因一定要发生在结果之前。一个最常被人提起的悖论就是,一个人能否回到过去杀死从前的自己?关于这个问题,以理论物理学家剑桥大学的史蒂芬·霍金和加州理工学院的基普·索恩(Kip S.Thorne)的辩论最为著名。霍金认为,因果律会阻止人类发明回到过去的机器,而索恩则认为回到过去“有可能”实现(目前有几种理论似乎可以解决因果律与到过去旅行之间的矛盾)。这似乎是一个最容易验证的科学问题,我们只要看看身边有没有来自未来的人就可以知道,对未来时间机器的研究有没有成功。2005年5月7日,麻省理工学院电子工程系的学生阿迈勒·多雷(Amal Dorai)举办了一个时间旅行者大会,希望迎接来自未来的游客。这个大会吸引了450名客人,却没有一个人自称是来自未来。不过多雷仍然认为,可能有些来自未来的游客是隐藏身份来参加的。

回到“过去”在理论上似乎有可行之处。根据狭义相对论,当物质的速度超过光速时,时间就会发生倒流,但是同时相对论也限制了任何有质量的物体都不可能达到或是超过光速。1985年,美国康奈尔大学的天体物理学家卡尔·萨根(Carl Sagan)想要写一部关于人类和外星文明交流的小说《接触》(Contact),在这部小说中,他把黑洞描述成在时空中穿梭的工具,之后他把手稿交给加州理工学院的理论物理学家基普·索恩检查。索恩认为,黑洞只有一个入口而没有出口,因而不可能作为时空穿梭的工具。他提出,可以把黑洞换为“虫洞”,这是一种有两个端口的连接扭曲的时空中不同区域的管道,通过虫洞,就可以实现超光速的移动,根据相对论,由此可以回到“过去”。怎么样才能找到这种奇特的东西?理论上我们的时空中就充满了虫洞。霍金说,没有什么是完全平滑和坚实的,无论任何东西只要你足够近地仔细观察,它的表面都可以看到孔洞和褶皱,就连我们的时空也不例外。根据量子涨落理论,我们的时空中就遍布了极其微小的连结时空不同区域的虫洞,只是这些在理论上存在的虫洞即使和原子相比也显得太小,无法让人(或是一个宇宙飞船)通过。理论研究证明,要建造一个宏观上的虫洞,人们需要找到一种“奇异物质”,这是一种在理论上可以产生“负引力”,也就是会相互排斥的物质,这种物质具有负能量,只有如此,才可以在理论上实现超光速的运动而实现时间的穿梭。在此基础上进一步的研究证明,我们只需要一丁点的奇异物质,就可以得到一个稳定的虫洞,从而有可能实现时间穿梭。回到过去的时间旅行听上去更容易了,现在我们唯一的困难是:我们压根儿就找不到一丁点奇异物质——这种量子理论描述的在量子涨落中才会产生的具有负能量和负引力的物质。而且,霍金在20世纪80年代就曾经证明,即使我们通过奇异物质得到了一个稳定的虫洞,宇宙中任意一个击中虫洞的粒子也可以使它坍塌。霍金认为,这正是自然界捍卫它的因果律的手段。

尽管引起人们无限的遐想并且给艺术作品带来了无数的素材,回到“过去”的时间旅行可能仍然行不通,对它的研究也就有一些钻研屠龙之技的味道。我们看不到侏罗纪的恐龙或是更加年轻的自己,但对于所有在时间中旅行的人们来说,时间,这个从我们出生到死亡一直束缚我们的枷锁,即使无法解开,也可以稍微地松动,它会因为速度和引力而相对变化。对于时间的极其细腻的个人体验,不仅是在心灵上,从科学的角度来说,尽管极其微妙,每个人也都会有所不同。■

〔本文主要参考了史蒂芬·霍金教授的《如何建造一个时间机器》(How to Build a Time Machine)〕(文 / 苗千) 旅人物理学家