OCT的老厂房升级

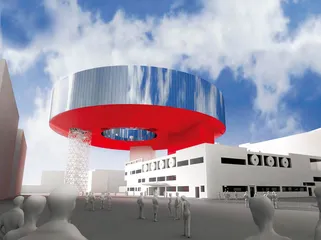

作者:钟和晏 ( “百米立方体展示厅”方案 )

( “百米立方体展示厅”方案 )

藤本壮介为他的“苍穹之冠”建筑方案做了一个细致的模型,像是件精致的玩具,或者日本动画片《借东西的小人阿莉埃蒂》中的某个场景。那是一个白色的圆环包围里面的方块体,如果凑近细看,你可以看到屋顶花园上的绿草,白色遮阳伞下读书、晒太阳的人,庭院里的小树和白色桌椅,还有人从横跨的天桥上走过。如果再仔细看,你甚至发现模型里面的几十个小人,每个人的动作、姿态都不一样。

在深圳华侨城东部工业区里,不同的位置和厂房是由一些特定的规划编号来命名的,熟稔此地的人们口中说着C3、F1、A2等,像是他们之间分享的秘密暗号,往往让外来的人不知所以。他们反复提到B10这个编号,那是工业区北区大概占地面积1000多平方米、总面积5000平方米的老厂房,一座方方正正的乳白色三层水泥房,最初作为广密磁碟公司的生产和净化车间被建造。

现在,华侨城集团决定把B10改建成“华侨城当代艺术馆”(OCAT)深圳总部,邀请包括纽约的伯纳德·屈米(Bernard Tshumi)、巴黎的多米尼克·佩罗(Dominique Perrault)、荷兰MVRDV、深圳都市实践(URBANUS)、东京藤本壮介等5家建筑师事务所参与艺术馆的概念建筑设计。设计的结果成为“升级策略:OCT-Loft概念设计国际邀请展”的内容,由一石文化和王序设计策展的展览现场正是在B10的底层空间。

藤本壮介总共展出了三个设计方案,除了圆形的“苍穹之冠”,还有“悬浮的花园”和“百米立方体展示厅”。“悬浮的花园”以B10为中心,十来个立方体的玻璃盒子参差着悬浮在不同的位置和高度,每个方盒子里面用做大厅、展厅、咖啡厅、工作室等不同功能,盒子的屋顶上长着绿树、铺着绿草,变成一个个立体的室外花园,彼此间有连接通道。在未来,这些悬浮的花园可以扩散到创意园区的每个角落。

“百米立方展示厅”是用一个长宽高分别是100米的方盒子,像包装盒一样包围着整个B10,顶部是透明的玻璃天窗,四周100米的侧墙布满绿色的植被。如果这个方案能够成立的话,它大概会变成世界上最大的艺术馆展厅。

( “苍穹之冠”是一个简单而丰富的设计 )

( “苍穹之冠”是一个简单而丰富的设计 )

今年40岁的藤本壮介出生于日本北海道,2000年创立了个人建筑事务所。大概两个月前,他第一次来到华侨城工业区,他对那里自然绿化与人工广场之间的融合以及深圳这个城市的室内外空间关系印象深刻。他解释自己的设计想法说:“也许B10周围将来会有很多高层建筑,高度不能说明它的地标性。我想通过绿色植物、空中花园和空间特征,让当代艺术馆成为地标建筑。”

相比另外两个方案,“苍穹之冠”是一个简单又丰富的设计。藤本壮介在B10周围画了一个简洁明快的圆圈,一道玻璃和百叶构成的圆形墙体。老厂房被保留下来,上面加建了一层的面积,天窗设置在屋顶上,同时是室外的屋顶花园。圆环之内增加了工作室、小展厅、图书馆、咖啡厅等构建。圆环内部的玻璃墙中设两道螺旋人行坡道,以动态的流线从底层慢慢通向屋顶。各个功能区之间有天桥连接,让B10与周围的构建发生丰富的空间关系。这样,圆环内大部分是室外或者半室外的空间,内与外、人工与自然的空间都可以找到痕迹。

( “70后”的日本新生代建筑师藤本壮介 )

( “70后”的日本新生代建筑师藤本壮介 )

“很多人认为藤本的设想只是加一个圆,走一个形式主义。实际上,那个圆跨越和整合了这个区域,两条步行街道从圆环中穿过,人行坡道又提供了周围的景观视点。”“升级策略”邀请展的策展人史建向我评价说,“这是开放的而不是封闭与对抗的圆,交通流线和综合功能都凝聚在其中。”

策划这个展览之前,史建曾经在B10组织过另一个“再生历程”的展览,试图整理出华侨城工业区从工业时代生产场所到后工业时代创意园区的演变历程。他用几十天的时间走遍区域内所有的闲置厂房,他看到华侨城集团上个世纪80年代“工业为主,肝胆俱全,环境优美,具有特色”的口号,至今仍然遗留在厂房的墙上。

( 藤本壮介“悬浮的花园”方案 )

( 藤本壮介“悬浮的花园”方案 )

1985年,初创的华侨城集团从沙河华侨企业公司接收了一批工业企业,包括后来的康佳集团(最早是光明华侨电子厂)。十几年之后,涉及20多个行业的55家工业企业中有些已经停产倒闭,比如曾经占据香港市场半壁江山的华盛家具;有些迁往内地,像华力包装公司2008年迁到惠州。这样,大量的厂房被空置下来。2004年,华侨城开始有了将工业区改造为LOFT创意产业园区的概念,试图保留旧厂房的建筑形态和历史痕迹的同时,将它们改造为创意产业的工作室,这是旧厂房的第一次升级。尽管如此,还有大量厂房因为空间构成以及缺乏必要的设施,无法作为办公楼出租。

第一次听到在深圳这样的年轻城市里,上个世纪80年代的普通工业厂房已经是被保护的工业遗产建筑时,难免会有“小题大做”的印象。“都市实践”合伙人建筑师孟岩对我分析说:“从建筑的物质构成来说,B10的价值确实没有那么高,也就是80年代的通用厂房。但它至少是城市发展的一种痕迹,能够保留下来,也是深圳这个城市开始成熟的标志吧。”

( “都市实践”希望以OCAT为中心来整合创意园区 )

( “都市实践”希望以OCAT为中心来整合创意园区 )

华侨城北边的侨香路到东部的侨城东路的范围内,整个创意文化园被分成南北两区,占地面积约15万平方米,建筑面积约20万平方米。由刘晓都、孟岩、王辉创办的“都市实践”是与这个创意园渊源最深的建筑事务所,他们从2003年开始进行华侨城当代艺术中心的改造设计,后来他们的办公室也迁入创意文化园。这几年,“都市实践”一直在持续进行南北区的规划和改造设计,曾经做过一个创意园北区规划方案,想法是把B10改造成一个“设计中心”来整合整个园区,把空置的一些大厂房改造成一所设计学校,通过连廊系统,整个园区被设计中心和设计学校串联在一起。

从何香凝美术馆这样的国家级博物馆到欢乐谷、世界之窗这样的主题公园,孟岩把华侨城称为“交织着真实与虚幻的地方,处处闪烁着超现实的氛围”。至少在上个世纪80年代,“世界之窗”还是前卫的想法,那时候中国人不容易出国,就把国外的东西拿进来给人看。跨过深南路之后,从隐藏在角落里的旧居民区到OTC市民广场,那里又呈现出一种现实而且真实的生活状态。

( MVRDV为深圳提供了一个“文化高峰” )

( MVRDV为深圳提供了一个“文化高峰” )

相对这种真实的生活状态,MVRDV提供了一个超现实的深圳城市“文化高峰”,以B10为中心,在同样的体量关系上拔出一个最高点,形成一个山峰的体量。B10可以被搁置到170米山体的顶峰,下面是有遮蔽的街道活动空间,街道和屋顶公园之间成为新增的办公及商业空间。MVRDV习惯用数字来说明问题——容积率从1.6提高到6,使用面积可以增加到6.5万平方米。新旧建筑之间的关系是由现有的街道比例和空间关系维系的,即使所有的老建筑都被拆除了,还是可以感受到原先的建筑体量和城市空间。

对于新旧建筑的冲突,伯纳德·屈米想象了一个“蘑菇之城”,让新建筑悬浮在老建筑之上。这是从狭小拥挤的地面上生长出的奇异结构,一些竖棒对水平圈的聚集和支撑,一个个搁置在水泥柱上的圆形平台。提供竖向支撑的核心筒包含了电梯、消防楼梯和管道,大的圆圈平台会被切分成三个部分,分别对应各自的核心筒,这些漂浮建筑用来承载办公、居住、购物、文化等不同功能。

( MVRDV方案的街道空间 )

( MVRDV方案的街道空间 )

参与“升级策略”邀请展的5位主建筑师似乎是老中青、欧洲美国亚洲背景的折中混合,主办方最初的选择标准是建筑师必须有知名度,而且有旧建筑再生设计的成功案例。通过一些现成案例分析,史建把工业遗产建筑的保护与再生归纳为“被动模式”与“积极模式”。被动模式是原址保护与考古式保护结合,极其尊重原有的基地文脉与空间构成,国内像北京798、751,上海莫干山路50号、1933老场坊等工业建筑再生都是沿用这样的方法。

相比之下,“积极模式”更关注建筑与区域升级的当代需求,大多只保留了原工业建筑的表皮,对内部空间进行大的改造,如地下空间停车、存储、办公系统的开发,屋顶加建以及成为新的城市地标等。史建说:“欧洲的很多工业建筑保护都是采取这种方式,旧工业建筑的价值更多地体现在表皮和历史记忆上。内部空间已经不再适用了,为什么不可以改掉它,让它更适合今天人的实际使用需求呢?”

( 巴黎拉维莱特公园是一个成功的再生设计案例 )

( 巴黎拉维莱特公园是一个成功的再生设计案例 )

多米尼克·佩罗的旧建筑改造代表作包括因斯布鲁克市政厅改建、欧共体法院扩建等,他的OACT当代艺术馆概念设计方案属于“激进保护”的典型例子。他提出“帐篷”、“山峰”等几个不同构想,处理方式大同小异,原有的B10建筑只保留外立面,内部结构完全被清空。在“帐篷”方案中,艺术馆的中央楼体由六七个几何体错位叠加组成,高度达40米。博物馆外面罩着一张巨大的金色半透明金属网,象征性地与工业区的历史联系起来。■

什么是创意园的持久动力

( 伯纳德·屈米设想的蘑菇之城 )

( 伯纳德·屈米设想的蘑菇之城 )

三联生活周刊:“都市实践”2007年做了华侨城创意园北区规划,现在你们的观念有新的改变吗?

孟岩:这几年我们一直在反思,创意园到底是什么?仅仅就是文化人、小资、白领聚集的地方?它是不是也应该与周边的居民社区产生交流?我们提出一个概念,就是空间格局与社会形态升级改造的同步。从2003年以来,园区里人的构成发生了很大的变化,其实原来那些居民并没有完全消失,好多老工厂员工都还住在这里,但他们和创意园没有什么关系。华侨城里所有的东西都越来越贵,它会变成只有贵的、没有便宜的,它的生态就不平衡了,这是我们看到的危险之一。还有一个危险,所有的创意园,包括北京798也一样,都面临着由生产创意的基地转向——或者说快速转向消费创意的基地,再转向高档消费基地,这几乎是无力挽回的趋向。

( 藤本壮介设计的武藏野大学图书馆 )

( 藤本壮介设计的武藏野大学图书馆 )

三联生活周刊:你们想到对应之策了吗?

孟岩:就我们办公室现在的空间布局,我们发现这个密度完全可以乘以4,能够容纳更多的新生创意产业人员。用这个模式,我们开发了一个小产品叫ALOFT,就是2.5米×2.5米×4.5米这么一个小单元。小但是五脏俱全,可以居住,也可以办公、展示空间,串联起来形成小的社区、庭院,组合成街道。很多小的平面设计公司只要两三个人就够了,这是他们负担得起的单元空间。另一方面,把单位切得很小,开发商还是能租那么多租金,不是让他们学雷锋。

三联生活周刊:所以,你们更多是从使用人群为出发点来做设计的?

孟岩:生产创意靠的是人,这些人是今后10年、20年给深圳甚至全中国提供创意的。深圳是个速生城市,我们的创意园也是速生的,如果衰变起来也是速衰,很快失去创意的动力。我们是想找一种机制,不能说彻底改变,至少可以减缓它的速衰。

三联生活周刊:你认为创意园速衰的普遍原因是什么?租金太高了?

孟岩:租金是一方面,另外你有没有一种机制能留住那些人。创意园能成为创意园,就要有创意人才留在里面,你需要不断制造创意的氛围,不仅仅是来买创意消费品的地方。如果让创意园有持久的动力,这应该是什么?现在华侨城创意园的公司之间缺少交流,缺少培育新的创新力量的机制,我们一直提议在园区里创办一所设计学校可以有所帮助。

三联生活周刊:你们是怎样构想新的OCAT当代艺术馆的?

孟岩:我们原来一直希望B10是北区整个十几万平方米的心脏,能产生能量、把所有的人连在一起的地方,它的升级和成为地标是必然的。但是我们不希望它变成纯粹的当代艺术馆,每天早上10点开门、下午17点关门的那种。这么大的面积,如果这样在北区它难以形成真正的动力。我们希望它除了专业的展厅、画库以外,底下是24小时开放的交流中心。创意园的升级策略是个命题作文,我们希望升级以后它在整个构成、配比上有新的突破,其中包括给社会各个层面的人提供机会,而不仅仅是一个空间的升级。■

(文 / 钟和晏) 建筑空间OCT孟岩上海厂房厂房建筑空间设计升级