以图证史

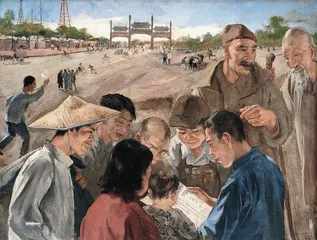

作者:曾焱 ( 吴作人的《南京解放号外》(1949年) )

( 吴作人的《南京解放号外》(1949年) )

大约是10年前,2001年春天,当时还是独立策展人的唐昕做了一个名为《中国人世纪肖像》的当代艺术展,准备去德国。临出发前,唐昕想把已经成型的展览在北京找个地方先展一下,于是想到了认识多年又喜欢艺术的泰康董事长陈东升。唐昕问他能不能帮忙找个展览场地并赞助印个小册子,陈东升很爽快就答应了,给她提供了可容纳几百人的泰康11层多功能厅。唐昕记得那次参展的艺术家有方力均、李大鹏、杨少斌和岳敏君,这是他们在国内最早的联展,也是泰康赞助的第一个当代艺术展。“陈董后来又赞助了几个我策划的展览。当时北京几乎没有可以给当代艺术做展览的地方,泰康这里就被大家当成一个固定的点儿。然后在2003年,陈董决定把多功能厅变成长期展厅,于是有了非营利的泰康顶层空间。”已经是泰康空间艺术总监、泰康人寿艺术品收藏部主任的唐昕回忆。

就这样,几乎是在无意间,2001年成为泰康10年收藏的起点,尽管它可能仅仅是时间坐标上的开始。

泰康收藏体系的真正启动,应该是到了2006年。这年底,泰康顶层空间从长安街搬到了798艺术区。在那时当代艺术市场的一片高热之中,泰康对艺术的态度仍如以往,恒定、低调。唐昕说,泰康空间正是在那个时期找到了自己的定位,将空间理念明确为“鼓舞与激励”——鼓舞艺术实验精神,激励年轻艺术家实验探索。他们策划了“一件作品”系列,项目设定每次邀请一位成熟艺术家,再由他自己选择另外一位成熟艺术家,两个人共同合作完成一件作品,空间想通过这种形式探讨在市场的干扰下,成熟艺术家还能不能继续实验。项目持续了一年半,做了三组艺术家的展览,这些实验的部分作品如今被收纳到中国美术馆泰康收藏展的第二部分——《多元的格局》里,比如洪浩/颜磊的《泰康计划》。这件观念作品由两部分组成:绘画部分模仿了凡·高关于精神疗养医院的主题,另一部分是三份总价值近700万元的人身保险单,艺术家以这种方式对中国未来艺术体制提出质疑。

这年秋季,泰康也开始在拍卖会上购藏具有美术史意义的作品,如1985年孟禄丁、张群的《在新时代——亚当夏娃的启示》,1989年肖鲁枪击过的装置/行为《对话》,一头一尾,呼应了1985新潮美术运动的起与落。此后泰康明确把自己归于机构收藏者,未来方向是做美术馆,并不以中长期投资为目的。

赞助展览和购藏作品,在这两条并行的线索下,到2008年泰康艺术收藏对自己的体系定位不再游移,意图建立1942年以来的具有美术史意义的收藏,“希望未来的收藏整体上反映1942年以来的美术发展,和它与社会不同阶段文化变化的关系”,所谓“图像证史”。对泰康当代艺术收藏的体系定位,唐昕做了这样一段解释:“80年代以来的实验艺术是我们工作的出发点,80年代以来的历史当然是决定性因素,追溯之前的历史将帮助我们更深刻地挖掘它的文化根源。历史存在对图像产生至关重要,图像存在也携带或隐藏了有关历史的可思考的信息。翻看诞生于几个历史时刻如1942、1949、1966、1979、1985、1989年的图像,仔细研读,社会、政治、艺术、个人复杂而微妙的时代喧嚣映入眼帘。”

( 陈逸飞的《黄河颂》(1972年) )

( 陈逸飞的《黄河颂》(1972年) )

利用中国美术馆三层的三个展厅空间,泰康收藏显然努力想要清晰分隔开这三个阶段:1942~1976年、1976年至今和青年专项部分。1942~1976年的毛泽东时期美术,以1942年毛泽东发表《在延安文艺座谈会上的讲话》为始,政治化、民间化、民族化成为这一时期美术作品的普遍特征。这部分收藏有蒋兆和的中国画《中国人民从此站起来了》,他在新中国诞生那天绘画了这件作品,落款“1949年10月1日”;还有吴作人创作的油画《南京解放号外》,在收藏上都极具时间序列感。陈逸飞1972年创作的《黄河颂》,被认为是新中国官方美术创作的“一朵奇葩”,它所蕴涵的历史价值和艺术价值,为上世纪70年代的创作在美术史上留下了记载。1976年至今是中国美术从现代到当代的发展阶段,1989年被作为它们的分界点:此前为现代阶段,是艺术重获自由的时期,吴冠中为首都机场装饰工程所作的油画壁画稿《北国风光》就可以被还原到这个时期的历史环境中去观看。1989年后的当代阶段则是多元化格局。

从泰康在拍卖会上选择作品的落点,大致可以梳理出它的一条收藏线索:不一定是受艺术市场追捧的天价作品,也未必要艺术家创作巅峰时期的代表作,但它必然处在某个转变的节点上。“可以看到‘艺术’作为一个概念是如何不断地被拓宽边界的过程。”——这种拓宽,既是对艺术家个体,同时也跟随艺术家在当代艺术进程中所生发的影响而在美术史上留下印记。

( 蒋兆和的《中国人民从此站立起来了》(1949年) )

( 蒋兆和的《中国人民从此站立起来了》(1949年) )

以“多元的格局”这部分收藏为例证,它包括了从1985美术新潮至今24位艺术家的重要作品。展出中的王广义作品不是作为他个人符号的“大批判”系列,而是一幅早期的《凝固的北方极地25号》。这是王广义在20世纪80年代早期于“北方艺术群体”时的画作,虽然标号25,实际上是他开始“极地”系列的第一幅。挂在旁边的是叶永青的《失眠》,创作时间标注为1988年,和张晓刚的《生生息息之爱》画于同一年,这是他们在80年代中后期发起“西南艺术研究群体”期间的创作,也正在1989现代艺术大展的前夕。

在曾梵志的作品中,近年被市场体系举在高位的是《面具》和《假面》系列,但在2007年的拍卖会上,泰康以560万元收藏了曾梵志1993年创作的《无题》。唐昕告诉本刊,选择这幅作品的原因也直观地体现在时间点上:“这是艺术家开始《面具》系列之前的最后一幅作品。”

( 王广义的《凝固的北方极地25号》(1985年) )

( 王广义的《凝固的北方极地25号》(1985年) )

2011年香港苏富比春拍尤伦斯收藏专场,泰康以1900万元拍下张晓刚的《血缘系列:陈为民》,因为是通过电话委托,那天很多在现场的人也不知道这幅作品被谁买走了。唐昕说:1989现代艺术大展后,张晓刚在开始画《大家庭》系列之前有一个风格转变的过渡期,大约是1990到1993年,他在这一时期留下7件代表作品:4张《天安门》,3张人物肖像,画的是他身边的艺术家朋友——叶永青、毛旭辉和陈为民。唐昕一直很可惜2006年她在嘉德秋季拍卖会上错过了那张《天安门》(红色),拍前估价120多万元,她判断300万元应该能拿下,到场上后争夺激烈,竞价到500万元左右的时候,泰康董事长陈东升要她退出,因为超预算过多。一个月后,香港佳士得拍卖另一张《天安门》(黄色),成交价竟至1804万港币,唐昕望而兴叹。“这3年过渡期对张晓刚的绘画很重要,确定了他后来的创作理念和方向。其他6幅作品都有去处,剩下这张肖像,我们就不想再错过了。”

在第三展厅,指向未来的青年部分没有收入架上绘画,形式上全部选取了媒体艺术来做整体呈现。“关注和支持年轻艺术家的实验探索并做适当的收藏,是我们对未来艺术的价值判断。”唐昕说,这13位年轻艺术家的作品从未在拍卖会上出现过,但他们展示了中国当代艺术最具活力的一面。■

( 张晓刚的《血缘系列:陈为民》(1993年) )

( 张晓刚的《血缘系列:陈为民》(1993年) )

收藏,就是保藏艺术和历史时代

——专访泰康人寿董事长兼CEO陈东升

( 孟禄丁、张群的《在新时代——亚当、夏娃的启示》(1985年) )

“我们基本保持在用公司每年收益的2%这样一个比例来购买艺术品。艺术市场需要更多的严肃的机构收藏者,这将是市场的中坚力量。”

在这次泰康收藏大展前,艺术话题所关注的企业家陈东升,多数时候是作为中国艺术品拍卖行业的最大推手来出现的:1993年他创办了中国第一个具国际拍卖概念的嘉德公司,20年后嘉德已成拍卖巨头。

( 陈东升 )

( 陈东升 )

现在作为泰康人寿的创始人和董事长,陈东升将泰康10年收藏中的部分当代艺术作品在中国美术馆首次公开展示,他是在试着呈现一个国内机构收藏的样本:构建艺术收藏品的时间序列感,综合起私人收藏行为和公共美术馆的职责。

泰康收藏的价值不仅仅在于作品本身,“这些作品得以入藏泰康的方式是更有价值的”。从2001年开始,泰康通过企业内部设立的专业艺术机构——泰康空间,多方位地参与到对中国当代艺术的收藏和资助中,有比例地从拍卖场上购买艺术品,建立体系化的艺术品收藏,同时通过赞助青年艺术家的方式来实现艺术想法并积累藏品。

( 韩磊的《陕北,洛川县》(1989年) )

( 韩磊的《陕北,洛川县》(1989年) )

陈东升说,他个人虽然不做收藏,但对当代艺术的参与还可以再前溯10年。“我在嘉德筹划的第一场拍卖就是当代艺术。那时候张晓刚他们一张画卖几千美元、一年卖两张,已经是最好的状况了。我当时只是资助艺术家,没有买过画,没想通过他们赚钱,我到今天也不后悔。”如果有人问,为什么在90年代初就有心资助当时不被主流认同的当代艺术?陈东升总是跟人先讲一个故事:俄国革命后,抽象主义大师康定斯基的画作在苏联被贬低。有个美国人,三四十年代在美国驻苏联大使馆里做秘书,借机买入很多康定斯基的画,这让他后来成为大富豪,也终生致力于艺术行业。“这个案例对我触动很大。我最开始看当代艺术也不能完全接受,觉得就是群魔乱舞的,难看死了。后来慢慢熟悉、认识,再看看西方走过的路,意识到随着中国社会变革发展,当代艺术总有一天会成为主流艺术之一,所以我下决心支持它,最后就走上了收藏的道路。这是一个渐进的过程,并不是一开始就立志要做什么。”

那些在拍卖场上被猜度过去向的重要艺术品,尘埃落定后又再现身,泰康收藏满足了这部分好奇。让人更感兴趣的是,作为较早进入艺术市场的资本的代表,泰康收藏如何将自己和国内现下喧嚣的艺术品投资行为区分开来,在艺术资源和资本之间建起一种新的生态关系。

三联生活周刊:你说过,有大境界方能有大收藏。什么是你心目中“大收藏”的标准?

陈东升:有三点很重要。首先艺术品有储值的功能和价值,我用的是“储值”这个词,不能叫增值,因为我们做收藏而不是投资。第二,企业收藏包含的很重要一面是文化公益。公益对艺术来说是什么概念呢?对艺术要有自己的视野和理解,收藏要有一定的方向、目的和框架。泰康收藏是有目的的,比如我的事业起点是艺术品,所以我要回馈它,这是很简单的一种想法。第三,收藏是企业的品牌和形象。世界著名的金融企业比如瑞士银行,他们都有自己的收藏。真正说来,泰康的收藏也起因于我们最早的一个外资股东、瑞士丰泰保险公司。在欧洲,丰泰只能算是中级保险公司,大概有1000亿美元资产——那是2000年,当时国际上大的保险公司资产规模达到4000多亿美元——但我去看过他们的收藏博物馆,这样一个中小型保险公司,他们对当代艺术的收藏已经有几十年。收藏,就是保藏艺术和历史时代。

三联生活周刊:这两年国内也有一些机构买家,因为在拍卖场上频出高价而受人关注。但泰康很少成为焦点,如果没有这次展览,很多人甚至不知道泰康有这些收藏。你怎么看高价拍品和天价纪录?

陈东升:泰康人寿是一个金融企业,也是股份制企业。虽然我在公司有很大话语权,但我们是完全按照现代的、国际化的金融企业运作方式在经营,有非常严格的管理结构:董事会对于艺术品购买有决议,有一定比例的控制,不是说想买就买,这是一种约束;我们的收藏是长期行为,不会在短期内大量买进,不会做买卖的行为;另外我个人长期在这个市场,对它很了解。我们与其他一些企业的区别是坚持按照博物馆的标准选择收藏艺术品,不一味追逐大名头,和投资行为有很大差异。那些天价艺术品,很多东西本身当然好,但也有原因是买家手里存了很多货,要拉高价格。所以天价的出现很复杂,未必是市场因素,也未必完全是人为产生。也不是说泰康没有买过高价拍品,陈逸飞的《黄河颂》就是当年中国油画最高拍卖纪录。但是我们不会为了市场而动,基本上坚持从美术史和博物馆收藏的视角来看待藏品。

三联生活周刊:2009年之后的艺术收藏市场,资本好像起到很大作用。泰康可以视为资本的代表之一,你怎么看待资本和收藏的关系?收藏会彻底变成资本的游戏吗?

陈东升:也不能这么看。我认为艺术市场有三个阶段:第一阶段大概是1993到2003年“非典”的时候,90年代初期拍卖市场刚起步,收藏就是个人爱好,手里有东西的人里面,画家、作家、艺术家是一类,还有一类就是老干部和过去的大家族。基本上是内地这边卖出去,香港、台湾那边买货,这边也有买的,但是比较少。那时候市场很平稳,交易额基本没有增长,一年大概两个亿。到“非典”后就进入第二阶段,过去散户的收藏者卖了十几年后,手里的东西就越来越少了,好东西集中在少部分人身上,比如刘益谦、赵心,他们已经买了十几年。再就是高增长阶段。2006年前后有过波动,中国书画下跌,当代艺术疯涨。到2009年后进入“亿元时代”,资本的概念就出来了。艺术品价格持续走高后,单纯再靠市场是拉不动的,要拉动无非是用杠杆来撬动市场,抵押借款。严格来讲,现在中国艺术市场还没有大规模的资本进入,因为艺术品还不能抵押贷款,目前只是金融企业开始发行艺术理财产品赚钱,量也不大。我的观点是,价格已经高到拉不动了,这几年会盘整。短时间内增长这么快,市场的成长是不成熟的,不成熟就会出现波动。

三联生活周刊:作为机构收藏者,泰康在这种状况的艺术市场上会如何定位自己?

陈东升:一个成熟的市场其实很简单。比如经济增长8%,那么货币供应量就要增长8%,如果增长了20%,其中有12%就是通货膨胀。艺术市场也是同样的道理,经济增长8%,艺术市场如果增长了20%,乃至30%、100%,那就超过了财富增长的速度,就会产生泡沫。如果金融杠杆用多了,都是借来的钱,还不起就会破产。中国艺术市场现在有一点苗头,还不是大问题。但是另外一个问题出现了——拖欠付款,拖欠也会影响市场。所以我说过,疯狂后一定会有代价。我不是来唱衰,但认为要谨慎。

泰康收藏只是我们公益事业的一部分,代表了公司的企业形象,而不是公司的业务。我们基本保持在用公司每年收益的2%这样一个比例来购买艺术品。艺术市场需要更多的严肃的机构投资者,这将是市场的中坚力量。像现在这样,有人春天买、秋天卖,赚上一倍,那不是收藏。上海举办收藏家大会,讨论现在有没有收藏家,我说:价格疯涨的时候,都变成了投资家;价格跌的时候,卖不出去天天放在手里看,就成了收藏家、鉴赏家。所以市场疯狂的时候没有收藏家,不涨的时候就培养出鉴赏家、收藏家了。

三联生活周刊:在国内,我们对个人收藏了解多,对机构收藏还比较陌生。这两种收藏行为的差异主要在哪里?作为管理者,你的个人趣味对企业收藏方向会有多大影响?

陈东升:从2003年泰康空间成立,泰康的收藏就步入了专业化、体系化阶段,平时做研究做展览,支持赞助艺术家的实验探索,同时做收藏。慢慢形成自己的空间理念,研究和展览都有长期的方向,企业收藏也就随之形成体现。

我个人不收藏,但如果说泰康的收藏里面没有体现我的兴趣和爱好,那是不可能的,因为我是老板,而企业是人格化的。坦白地说,美国的MOMA和古根海姆就是我们的两个样板。洛克菲勒旗下企业摩根大通是世界上最早建立企业收藏的机构,MOMA现代艺术博物馆最初的收藏也来自洛克菲勒家族。古根海姆是犹太后裔,在德国做矿业,现在人们未必知道他的矿业公司,但是都知道他的当代艺术馆。我没想说泰康一定要做中国的MOMA和古根海姆,但起码要坚持去做,未来有可能做成,做不成也不要紧,至少有自己的收藏。

三联生活周刊:展出的这些收藏品,有哪些曾是你个人在拍卖场上志在必得的?

陈东升:陈逸飞的《黄河颂》、孟禄丁和张群的《在新时代——亚当夏娃的启示》、肖鲁的《对话》,都是我偏爱的。《黄河颂》这件收藏有我最重的个人色彩。我是50年代中后期出生的人,骨子里有革命的英雄主义、革命的浪漫主义、革命的现实主义精神,这三个词缺一不可。而《黄河颂》可以说是体现三种精神的巅峰之作。

三联生活周刊:近两年我们也看了一些收藏大展,比如尤仑斯艺术基金的中国当代艺术、刘益谦夫妇的中国书画,然后藏品都陆续出现在拍卖场上。泰康做展览,也会让人猜测你们以后的行动。

陈东升:以文化艺术来回馈社会是一种很高雅的社会公益行为。15年来,泰康从一两个人到现在的30万人,从6亿资本到现在的3500亿资产,我们还没有上市,每年税后利润已在30亿元左右,作为一家民营企业也是超级老大了。如果泰康的财务没有危机,像《黄河颂》怎么会卖呢?像《亚当夏娃的启示》这种代表重要转折点的作品怎么可能卖呢?我永远也不会卖。未来我们要在CBD二期的那座泰康大楼上面把博物馆做起来,就像MOMA,在位于纽约46街那种寸土寸金的地方做博物馆,这是气魄。不一定开始就叫博物馆,可以先做展出空间,长期陈列展出重要的艺术品,不断更换藏品。■

(实习生王沈洁对本文亦有贡献)

(文 / 曾焱) 泰康人寿天安门上海展览张晓刚当代艺术艺术家证史唐昕艺术品以图泰康资产陈东升艺术市场