如果节奏是一种语言

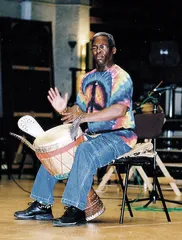

作者:黑麦 ( 凯尔文领鼓(中),与谢驭飞(左)的“魔人布欧”俱乐部合奏 )

( 凯尔文领鼓(中),与谢驭飞(左)的“魔人布欧”俱乐部合奏 )

谢驭飞给自己的非洲鼓俱乐部取名为“魔人布欧”,这个人物来自日本鸟山明的漫画《七龙珠》,布欧是一个魔法生命体,“不死之身”使他的智慧与力量都到达了峰值。7月,谢驭飞把新加坡的凯尔文(Kelvin Kew)老师请到北京授课,他是世界顶级的非洲鼓大师马爷(Mamady Keita)的四大门徒之一。此时的北京已是盛夏,在拥挤的“微薄之盐”,来自各地的数十名非洲鼓爱好者汇聚于此。当晚,凯尔文领鼓,与他合奏的“魔人布欧”俱乐部在经历了数日的“魔鬼训练”后,为此次“鼓聚”呈现了一场曼丁“金字塔”。

简单地说,曼丁“金字塔”就是“非洲鼓(Djembe,也被译作金贝鼓)金曲大串烧”,类似于晚会上的民歌大联唱。马爷的金字塔通常会把五首左右的曲子用大段鼓点和成员的Solo串在一起,除了最开始的“信号”和每首曲子结尾的“过渡”,曲与曲之间几乎没有明显的停顿,整个表演一气呵成,这就需表演者对整首歌曲烂熟于心并步调一致。

曼丁“金字塔”的压轴表演是一曲名为“Kuku”的曲子,这是非洲妇女们在捕鱼后休息时唱的歌。表演过程中,凯尔文要求每名学员在“基本节拍”的伴奏下站在人群中央,打出一套自己的即兴Solo,这或许是整个演出中最为精彩的一段。当每人面带微笑走近人群,“啪啪”地拍打着鼓面的时候,凯尔文似乎都能听见一种对话。

表演时,鼓手大多穿着红、黄、绿三色条纹的衣裤。事实上,这三种颜色源自牙买加的“雷鬼”(Reggae)音乐,而这组颜色又是几内亚国旗的颜色,因此它亦被称为“泛非三原色”,是非洲人对抗西方殖民统治,争取国家独立自由,黑人民权运动的象征——红色代表鲜血,黄色代表被掠夺的黄金,绿色代表非洲大陆。在谢驭飞看来,“雷鬼”也代表了一种嬉皮情结,他喜欢嬉皮精神中追求自由、自然、和平非物质主义的生活态度。

打击乐被认为是世界上最古老的乐器,而手鼓则又是最具代表性的传统打击乐器,非洲手鼓起源于13世纪曼丁人建立的马利王朝,最早出现可以回溯到公元500年。它的雏形是由铁匠们手工制成的,彼时的“沙漏外型”源自于捣碎杂粮的臼,两端开口,部落居民用山羊皮包住较大的开口端,用双手演奏。非洲鼓的兴起,起源于非洲西部的部落,这种鼓通常被挂在脖子上边走边打,作为最原始的部落乐器,鼓手至今沿用着用手击打的形式。当一只手敲击时,另一只手通过盖住鼓面的不同部位,来控制音调高低。

( 非洲鼓大师“马爷” )

( 非洲鼓大师“马爷” )

曾经,非洲鼓是用来传递信息的语言,这一传统,至今还保留在非洲的遗留部落中。鼓手用不同的力度、音色,发出不同的声响,用或急或缓的节奏,形成不同的鼓点,作为语言信号,传递和发布消息。在寂静的清晨或是深夜,鼓声可以传达到15公里以外的地区,当地部落用此方法便可以精准地传“话”至任何有人的地方。一度,非洲鼓曾被用于抵御入侵的敌人,在“黑奴贸易”时期,非洲人曾用急促的鼓语来通知人们逃跑、躲避、对抗;作为日常交流,鼓声也常常用来号召人们参加劳动、聚会。在加纳,阿肯人习惯在舞会上用鼓语赞美自己的妻子,鼓语还可用来宣布一个人的出生、死亡和婚姻。

“在几内亚,传统的歌曲都是早先的村民创造出来的,几内亚的首都有不少打鼓的团体,他们大多会演奏传统的曲子。但是今天的曲子会有些不同,打法虽然还是以前的打法,但为了迎合现代人的听觉口味,节奏快慢是最明显的变化,甚至几内亚国家的表演团体曲目,都开始有所更改。”凯尔文觉得这些改变也是必要的,“因为在村里打鼓是为了某种仪式,而今天的听众只是想听到好音乐”。

“Soko”是非洲成人礼的暖场曲目,“Sa”是专门为割礼的非洲医生演奏的鼓点,“Soli”是割礼过程中的伴奏,“Toro”是专为某些仪式后的修炼而创作的。“还有些歌曲有些宗教意味,比如巫医的曲子‘Kakelanbe’。在非洲,有些巫师的面具每年只能戴一次,这个时候巫师就会听着‘Kakelanbe’走进森林中,将面具取出,当他戴上面具的时候,传说‘Kakelanbe’之神便会附身。”凯尔文说,“在过去,‘Kakelanbe’的节奏很慢,但是当它被传到其他地方时,速度几乎快了一倍,那些曾经用于仪式的音乐,已经变成了传递快乐的鼓点。”

凯尔文说他从小就喜欢玩各种音乐,1996年加入新加坡唯一的打击团体,一年后,他在团队内部发现了非洲鼓,带着一种对于节奏的天生敏感,年轻的凯尔文似乎在简单的“低、中、高”三个音色中找到了共鸣。后来,凯尔文来到美国洛杉矶音乐学院专攻古典音乐和打击乐,毕业后的又一次接触,让他对非洲鼓产生了浓厚的兴趣。“在流行音乐中,电声乐器是主导,吉他、贝司、架子鼓……而非洲鼓原始而独特的音色,让人听起来有一种自然、神秘的力量,这种音色可以很好地融入到各类音乐中去。” 凯尔文觉得,似乎在这个充斥着“流行歌”的年代,让音乐回归到节奏本源,也是一种必然。

20多年前,在几内亚国家表演队工作的马爷,经历了底塞古·杜尔总统的逝世、政权交替、军人政变,表演队原本频繁的“国家级巡演”几乎停滞,个人的生计与非洲鼓的命运交织在一起,迫使他离开几内亚。最终,马爷在比利时找到了立足之处,并将这门乐器和非洲鼓精神传向欧洲。数年后,马爷决定衣锦还乡,在村子里,他回想起从小就被抓去国家队表演的童年,不免有些恍如隔世的感觉。1991年,法国导演把马爷的故事拍成了纪录片《Djembe Fola——让非洲鼓开口讲话的人》。

在凯尔文看来,马爷最大的贡献,是打破了打鼓的局限性。“过去人们觉得打鼓一定要找个排练房,或者什么安静的地方,与一些乐器一同演奏。”凯尔文说,最初把非洲鼓带到公园,也曾被街上的人看成“神经病”。“后来,人们逐渐发现了在街头打鼓的妙处,通过鼓声,可以随时随地表达快乐,不多时,便会有人参与到这场‘节奏聚会’中,与你分享欢乐。”

谢驭飞初识非洲鼓便是在德国街头。几年前的某个艺术展上,他见识了非洲鼓的“魅力”,回国后便开始在网上搜索同好。“那时在北京已经有人开始玩鼓了”,由此他结识了老K。2007年,谢驭飞觉得“围观”的人太多,很难凑齐一支鼓队,于是几个人决定搞一次真正意义上的“鼓聚”。在欧美国家,“鼓聚”早已成为以鼓会友的一种街头方式,只是叫法不一——“Drum Circle”(鼓圈),当鼓手们围成一个圈时,大家共同玩出一个节奏,甚至唱出一段旋律。“我当时还不知道,自己手上拿的其实是一只埃及鼓,我就是抱着这个连乐器都算不上的工艺品,参加的第一次‘鼓聚’。后来我看见队友洪哥手里的鼓,才第一次看清楚非洲鼓的样子。”谢驭飞回忆道,“当时大家都是瞎打,一个简单的节奏也能打上半天,队里几乎没人知道‘曼丁’,只知道有高、低音的区分,多数人实际上是不会打的。那时候,我们没有教材,就靠自己琢磨,基本不知道西非鼓应该呈现出一种什么样的形态,只是觉得大家聚在一块,打出一定的节奏,已经是最大的乐趣了。”

“Kuku”几乎是鼓队成军后排练的第一首歌曲,在资源、教材相对匮乏的日子里,队员们凭借着有限的译文资料、YouTube视频照猫画虎,当所有人听到“Kuku”这首歌的时候,“真好听”是队员们的一致反应。不久,一首排练得“有模有样”的“Kuku”就这样诞生了,按谢驭飞的话,“至少有一首歌可以玩了”。不久,这支北京的非洲鼓队,将“Kuku”带进了2007年的迷笛音乐节。

从2007年迷笛音乐节的10人,到今天“魔人布欧”俱乐部的上百名成员,谢驭飞觉得,正是这种简单、易上手的节拍,把非洲鼓迷聚在了一起。“现在如果要排练一首可以拿出来表演的歌,程度好的话,花上一周就可以了。”谢驭飞说,人们可以在打鼓过程中表达自己的情绪,就像老K他们早期一样。■

(文 / 黑麦) 非洲鼓节奏语言音乐如果一种