非常本土,非常香港

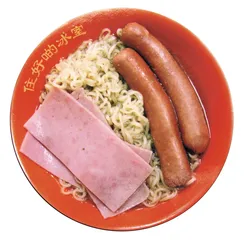

作者:钟和晏 ( 星巴克怀旧“冰室” )

( 星巴克怀旧“冰室” )

G.O.D.的香港总店在铜锣湾礼顿中心,中心并不是我设想中有宽阔中庭的商厦。我绕着云东街的街角寻找店铺的入口,看到铜锣湾I.T醒目的标志。街对面的粥面专家“何洪记”虽然是被港澳版米其林推荐的著名美食,其实也就只有一间狭小的店堂。云东街上,有老式有轨电车开过,一抬头,突然看到红色圆块上“住好啲”三个白色的大字。

沿店铺入口不起眼的楼梯进到里面,很快我就有了几分掉进兔子洞的爱丽丝的感觉。这里就像宜家和跳蚤市场的奇怪混合体,一个恋物癖的自我乐园,从家具、家居用品、电器、文具到服装配饰,各种设计风格、各种类别的产品混杂得有点出人意料。一间典型的G.O.D.生活样板间里,用做墙纸的是上世纪60年代的黑白漫画,银色雷锋胸像、12英寸黑白电视机和卡带式收录机共处在木柜上。客厅里老式的深棕色真皮沙发已经皮面斑驳,散发着岁月沧桑的味道。麻将桌上,有品牌创办人杨志超(Douglas Young)自己编写的英文书《你也能打麻将》。卧室里铺着红双喜图案的针织床单,一对白色枕套上一个印着“祝您早晨”,另一个是“祝您早抖”。

G.O.D.的店名是从广东话俚语“住好啲”(住好一点,生活得好一点的意思)而来的,又是英文Goods of Desire(想要的东西)的缩写。从一开始,杨志超好像就不缺乏这种灵机一动的想法,乐不可支地发展出一系列英文和广东话之间的谐音文字游戏。G.O.D.出名的T恤口号“Delay No More”与一句粗俗的广东骂人话同音,如今已经是畅销产品之一。一位香港立法会的女议员曾穿印着这句话的T恤鼓励市民为普选发表意见,不可再拖延了。黑红色块、水墨画风格的“香港名鸡图”被印在塑料餐垫和杯垫上,包括走地鸡、执死鸡、壹蚊鸡和舂瘟鸡等四大名鸡。

每年临近中秋节,G.O.D.出售一个屁股形状的月饼系列。在英语俚语中,Moon(月亮)有屁股的意思,杨志超利用了这个有趣的巧合。不过制作第一批月饼时,谁也不愿意做那些模具,身为老板的杨志超只好卷起袖子、亲自动手了。

有时候,玩笑也会招来入狱之灾。2007年11月,香港警察突然搜查了G.O.D.的5间店铺,收缴了印有“拾肆K”字样的几箱T恤和明信片并拘捕了18位公司员工,罪名是涉嫌保管或控制属于犯罪组织的标识。“14K”是香港一个三合会组织的名字,在上世纪90年代曾是全球最大的黑帮,成员介乎12万到20万人。杨志超坚持说他的14K是指14K金,因而很快被保释。

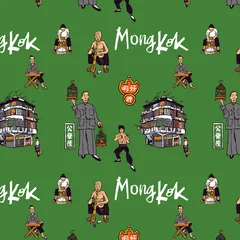

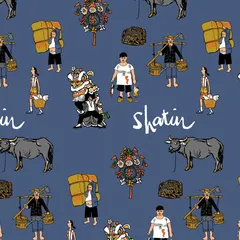

( 香港风情画 )

( 香港风情画 )

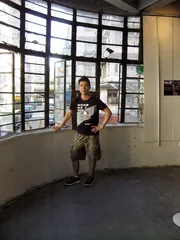

这时候,杨志超背着包走进店铺,他穿着朴素的白色T恤,戴一串细小的黄花梨木珠项链。又一次出乎我的意料之外,他看上去一点不像他的设计那么玩世不恭,而是给人热情诚恳、富有正义感的印象。这让我想起之前看到过一张好笑的照片,他把自己装扮成(应该是PS出来的)身披军大衣、头戴雷锋帽的战士,正手持钢枪与战友一起在雪地林中静候杀敌。

杨志超1965年出生在九龙,像大多数香港中产家庭的孩子一样,14岁被父母送到英国寄宿学校,在伦敦获得建筑学位后,29岁回到香港。“从英国回来后,我才意识到香港的独特之处,开始对本地文化感兴趣。”杨志超说,“我想为香港创造一个让人觉得非常香港的品牌,能够把这个城市的身份包含进去,给我们自己一些骄傲和尊严。现在,我们的标志性产品都有一种明显的、诡异的香港感觉。”1996年,他和合作伙伴刘玉德共同创办了G.O.D.家居用品公司。

( 香港风情画 )

( 香港风情画 )

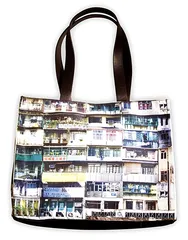

“诡异的香港感觉”的代表形象之一是唐楼的外立面,唐楼是中西合璧式的廉价洋楼,19世纪后期开始出现,一直延续到上世纪60年代。这种香港独有的建筑物是低收入者的住宅,通常一个唐楼单位再被划分成头房、中间房、尾房、阁仔等出租,有时甚至细分到床位。这里“唐”代表低下阶层而不是它的建筑风格,相对应的是中产及上层家庭居住的“洋楼”。

唐楼曾经构成这个城市熟悉的街景,它的外立面总是布满违章搭建的铁笼、电视天线、外挂空调、多彩衣衫和广告招牌,永远是未完成状态。上世纪90年代,政府勒令去除,让它回到光秃秃的样子。被G.O.D.反复使用的图片是唐楼暴露在街道外的一个个住宅单位,好像相同尺寸的长方块作为构成元素拼贴而成。每一个住户的长方块都是不同的,有的摆着花花草草,有的用大铁笼把自己围得严严实实,有的用醒目的条幅打出自己的广告。

( G.O.D.创办人杨志超 )

( G.O.D.创办人杨志超 )

这张图片如今已经是G.O.D.的标识,像LV的交织字母一样被用到包袋、门帘、文具等各种产品上。可能是隔着时间和距离,表面看起来破旧杂乱的住宅楼从混乱中呈现出它的秩序和美感,还有来自生活本能的力量。在如此拥挤糟糕的居住条件下,人们尽可能努力地适应现实,试图让它变得更好一些。

在香港历史上,存在过一座异常奇特的围城——九龙寨城(Kowloon Walled City)。如今它只剩下了一个遗址公园。以此为主题,杨志超创作了两个立方体的艺术装置《九龙寨城》和《414房间》。那里曾经是全世界人口最密集的地方,1993年被拆除前,0.026平方公里的城寨总面积中聚集了5万多名居民。从成龙的电影《重案组》、日本动画《攻壳机动队》到日本人写的《东洋的魔窟——九龙城寨探险记》一类书籍中,可以窥见城寨错综复杂的诡异面貌。

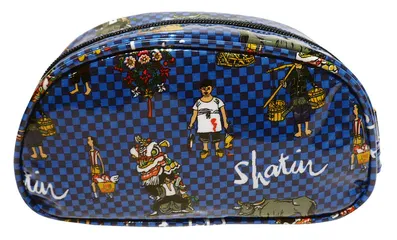

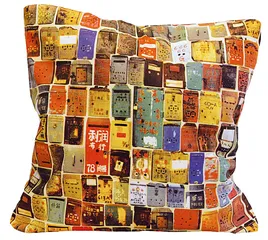

( G.O.D.的标志性产品 )

( G.O.D.的标志性产品 )

寨城的四周用楼群围出它的领地,里面是非法扩建的钢筋水泥房屋的迷宫,总共二三十条街道狭窄得像走廊,居民共用8条公共水管。城寨是一个自给自足的小城市,没有经过专业的规划,居民生活中的一切需要都可以在城寨内里找到,并且具有自发调节功能去满足其中的所需。任何建筑师都不会对这个奇观微型城市无动于衷,荷兰MVRDV建筑师小组就对城寨的空间结构和类型做过数据景观的研究,这是在极致状态下呈现出的非常态形式。

相对单纯的建筑形式,可能更加“奇观”的是交织在这座殖民地时期围城中的历史和社会样态。九龙寨城的历史最早可以追溯到宋朝的官富场,1842年香港岛成为英国殖民地后,那里仍然归清朝驻军管辖,也是清朝官员办公的地方。1949年后,大批中国人开始聚居在那里,三合会因此活跃其中。城寨仍然延续着清朝在港英政府内的“飞地”特质,是港英政府无法插手之地,他们甚至成立了自治的“九龙寨城人民代表大会”。1973年,政府曾经出动3000名警察强行进入,试图铲除寨城里的黑帮势力。1987年,中英两国共同决定拆掉城寨。

( G.O.D.的标志性产品 )

( G.O.D.的标志性产品 )

杨志超属于在街头寻找灵感的设计师,作为品牌背后的创意大脑,他经常在城市四周走动,尤其是香港的老城区,看人们穿衣的方式、吃的东西、书法招贴,所有那些与日常生活关联的东西。他的设计方法是从那些常常被忽视的日常物品为出发点,从花牌、门牌、旧邮箱、编织袋到唐楼底层的钢闸门和代替木窗的钢窗等等,把它们从常见的背景中抽离,转移或者附加到日用品上,再加入一点变化和讽刺幽默的效果。

茶餐厅是香港的发明,从咖啡与茶各一半的鸳鸯奶茶、香肠方便面到室内装饰,都可以看到中西合璧的特征。茶餐厅出现前,最早向大众提供冷饮的地方是“冰室”(Bing Sutt),一直到70年代都非常流行。为了刻意唤起一点过去的记忆,杨志超为都爹利街上的星巴克设计了这样一间“冰室”,一个用仿铁窗、旧式吊扇电器、纸皮石地砖和防火板火车座营造出来的昔日角落,餐牌中还有牛油菠萝包和咖啡鸡尾包可以点。

( G.O.D.的标志性产品 )

( G.O.D.的标志性产品 )

他出版过一本摄影集《我的香港》——一个生长于斯的本地人眼中的香港,而不是外来者的视角。书中几百张图片不是常见的城市图景,照片远非精致,有些看起来甚至是粗糙丑陋的。他试图用非常个人的快照和捕捉到偶然影像记录总结出“香港的风格”,一个总是处于流动状态的地方,混乱中充斥着普通的、廉价的东西。在香港人眼中,除了保值的黄金之外,很少有日常用品被赋予审美的、长远的价值,建筑物、家具、衣物等都是一旦用过就很快被丢弃。结果可能是混杂的、不协调的、缺乏质量的,但也可以说是现实的、经济的、诚实的。

他用快照拍下街头各种各样的人,尤其是底层的普通人,可以让人感受到香港喧嚷热力的街市和店铺,像超过150年历史的中环既加咸街街市(Graham Street),悬挂在肉铺和鱼铺上的大红塑料灯把肉类照得看起来更加鲜美。中环威灵顿街仅存的一件“永和”杂货铺,好莱坞道上香港的第一座监狱域多利监狱(2005年被停用)。差不多有100年历史的油麻地鲜果批发市场,传说中那里还是毒品等黑社会交易的所在地。

( G.O.D.的标志性产品 )

( G.O.D.的标志性产品 )

在他的感觉中,那里有许多俗世市声和细节:午时灼热的阳光,闪闪发光的码头,急匆匆做生意的行人的脸,食物的香味,哗哗的麻将碰撞声……所有这些给了那里特殊的气息和能量,这就是他热爱的香港。■

我们过于接受和欢迎西方的东西了

( G.O.D.的标志性产品 )

三联生活周刊:似乎你对上世纪六七十年代有特别的兴趣?你的设计中经常用到那个年代的物品。

杨志超:我确实喜欢那个年代的东西,使用那些物品的人都还活着,到现在还是可以被分享的记忆。那些普通日常用品已经失去用途,又没有旧到可以成为古董或者送进博物馆,所以常常被扔掉。我想如果不去刻意保留的话,就会有彻底消失的危险。

( G.O.D.的标志性产品 )

( G.O.D.的标志性产品 )

三联生活周刊:在你的产品设计中,运用得最多的是平面设计、图像、文字等元素?

杨志超:也许通过平面设计来表达香港更容易一些,不是所有的城市都有这样的平面设计特质的,从小型招贴到大型霓虹灯广告,香港满街都是招牌。我在英国上设计学院的时候,课程中从来没有中国设计史,西方的例子在我的头脑中变成了一种标准。直到有一次去看中医,我留意到,一排排中药玻璃罐上手写的标签,书写具有节奏感和内在的美感,整体的排列简洁优雅。这时我突然意识到,中国的平面包装设计史是一直被忽略的。

( G.O.D.的标志性产品 )

( G.O.D.的标志性产品 )

三联生活周刊:《香港风情画》就是一个有趣的例子,它似乎有旧上海漫画风格?

杨志超:我记得小时候像尖沙咀、长洲这些地方,每个区域都有各自的特质,那里的人、吃的食物都不一样。现在变得到处都一样了,在元朗和湾仔见到的东西都没有多大分别。我想用这个系列来提醒人们,我们曾经有过的城市特色,来重温香港昔日的区域文化。

( 竹蒸笼图案的红酒包装盒 )

( 竹蒸笼图案的红酒包装盒 )

三联生活周刊:对你来说,产品设计的要义是什么?

杨志超:我希望能在设计中捕捉到这个城市的精华,但这非常困难,我不认为我已经做到了。我也试图把香港人非常直接的幽默感用在产品中,让人产生反应、让人发笑。我相信所有的潮流都源自讽刺和幽默,最过瘾的就是使用者和玩讽刺的创作者之间会心的交流,我不喜欢那种仅仅是漂亮的、要去控制征服别人的物品。

三联生活周刊:创作《九龙寨城》装置的初衷,你更感兴趣的是它的历史还是它的隐喻性?

杨志超:九龙寨城就像香港的一个微型缩影,始于700多年前,最初是一个典型的城寨式村庄,随着岁月有机地生长。我出生在九龙,当时城寨还在,是一个迷宫式的大蜂房。我认为它被拆毁是一大耻辱。到现在差不多20年了,大量关于它的书籍和记录都是香港以外的人做的。对我来说,它始终是一个非常有力的象征,关于文化身份、关于一个社区抵御外来世界的力量,因为它曾经是香港唯一没有被英国人占领的地方。我只想提醒香港人,我们应该发展这样一种对于外来东西的抵抗力。有时我们混淆了现代与进步,我们过于接受和欢迎西方的东西,总是认为它们比本地的好,我想应该在东方和西方之间有一种平衡。

三联生活周刊:你最喜欢香港的方面是什么?

杨志超:香港人乐观、有复原能力,这是一个你不能安静坐着的地方,那些努力工作的人也会得到报答。不是世界各地都是这样的,有些地方的人很懒。但是另一方面,如今的香港人似乎变得有点安于现状,不那么勇敢,不那么有勇气去尝试新的东西,我们有太多保护,所以变得害怕变化了。

三联生活周刊:你试图用《我的香港》来给香港文化做出定义?

杨志超:我在英国的时候,看到英国人对自己的文化历史感到很骄傲,但香港人不是。我们有过何为香港文化的辩论,有人认为香港文化根本不存在,也有人认为它只是本土中国传统中掺杂了英国殖民地文化的畸胎,只是丑陋和纷乱的结合。我知道香港文化不可能被一系列影像简单地定义,这本影册的照片一幅幅单独看也许并不有趣,但是作为一个整体,传递出一种令人屏息惊叹的香港精神。这些照片可能也会令人不安,但我认为我们要坦白地承认自己。面对街景的现实时,我所生活的社会经常会处于否认的态度,在我们对现代化的热烈向往中,我们是不诚实的。■

(文 / 钟和晏) 非常香港建筑本土