海明威:死于1961

作者:陆晶靖 ( 海明威 )

( 海明威 )

“这时死亡在老人心里投下了阴影,但是这个死亡却不像过去威胁过他的那样有恐怖的因素。犹如映现在桶里的天空,它是那么宁静亲切,有一种解脱了一切烦恼的寂灭之感。倘若他能够摆脱尘世间所有的劳苦,在死亡中永眠,像个天真烂漫的孩子似的连梦也不做,那他将会多么高兴啊。他不但对生活感到疲倦,几十年来不断写作,也使他精疲力竭……”

1917年,芥川龙之介在《戏作三昧》中这样描写写作与死亡。当年海明威中学毕业,刚刚去《堪萨斯星报》当记者,对于后来反复折磨他的枯竭与死亡,还没有足够深刻的体会。而在1935年,他写完《非洲的青山》,已经深深感到乏力的痛苦。他写道:“我感到自己被掏空了,什么也不是,好像我再也不能干女人了,不能再斗争,也不能再写作了,像死了一样。”但他又活了26年,写了几部长篇小说和许多短篇,拿了诺贝尔文学奖,在活着的时候成为传奇,直到他在50年前的7月,赤着脚拿起双管猎枪,轰飞了自己大半个头盖骨。

“死很难吗,爸爸?”

“不,我相信死很容易,尼克。要看情况。”

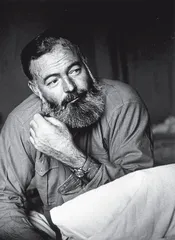

在1925年的《在印第安人营地》里,海明威第一次写到死亡。他活了61年,在1961年自杀。1954年诺贝尔文学奖的颁奖词中说他“忠实、勇敢地再现了他所处时代的艰辛和危难”,但他更大的成就却是一种新的文体,冷静、节制、干燥,像说话一样注意呼吸。他的小说像一座冰山,90%的内容隐藏在文字的表象下面。他极力控制词语的效率,让美感充满命令式的语气。海明威在人们心中的形象不仅是一个和词语斗争的作家,在死后50年,他的声誉已经传遍了全世界,无论读没读过《太阳照常升起》或者《永别了,武器》,许多人都能想起一个胸毛茂密的男人,有不屈的眼神和一杆猎枪。他观念保守,鄙视女人,杀戮动物,喜欢战争,四海为家,现代社会的一切秩序都与他相悖,但人们仍然尊他为偶像。

( 海明威的著作《丧钟为谁而鸣》 )

( 海明威的著作《丧钟为谁而鸣》 )

这个老男人并非像人们想象的那么浪漫而强悍,逃亡和死是海明威作品中常见的母题。海明威一生中到过许多地方,从芝加哥到意大利,从巴黎到非洲,从佛罗里达到古巴,这样的足迹让他的作品呈现出奇怪的特征:既具有所有人眼里的异国情调,在文字上又极尽简朴。这些地方没有一处能够让他久居。在意大利边界上他被炸弹击中,身上留了100多块弹片;他最爱的非洲(在那里他写下了《弗朗西斯·马康贝短暂的幸福生活》和《乞力马扎罗山的雪》)也没有给他什么好的回忆——在24小时内他经历了两次坠机。古巴是他居住最久的地方,他迷恋于这里的捕鱼生活,这为《老人与海》提供了素材。但《老人与海》的主题也不是生活中熟悉的捕鱼的喜悦,而是失败的尊严和对死的坦然——84天没有一条鱼,当终于捕到一条大鱼后,却又被鲨鱼盯上不得不空手而归。他写道:“在眼下的黑暗里,看不见天际的反光,也看不见灯火,只有风和那稳定地拉曳着的帆,他感到说不定自己已经死了。他合上双手,摸摸掌心,这双手没有死,他只消把它们开合一下,就能感到生之痛楚。他把背脊靠在船艄上,知道自己没有死,这是他的肩膀告诉他的。”

海明威大部分作品的主人公都不是身体强壮、意志坚定的“超人”,反而在小说中失败,显得虚弱。1932年的《死于午后》写了一个有关斗牛的故事,谈到死亡时他说:“大多数人死的时候像动物,不像人。”他对于死亡着迷,称之为“我的婊子”。谈到斗牛,他说:“一个国家要热爱斗牛,必须具备两个条件,第一是那里必须饲养公牛,第二是那里的人必须对死感兴趣。”他对于战争的迷恋主要是因为它能带给作家一种紧张感:“每个日夜都会有突发情况,人们就这么死了,再也不能写作了。”死亡和写作是海明威生命中的两个常数,其他一切都是偶然和变量。他的逃亡和死主题很可能和他在写作中的挫败感有关。汉堡大学教授汉斯·彼得·罗登伯格曾经仔细调研海明威的生平,为他写作传记,他发现海明威经常周期性地在极端沮丧和兴奋之间游走。大部分时候,他对自己的作品不满意,写作遇到困难时酗酒、脾气暴躁,写了很多愤怒的信件,没有寄出去,上面写着“我死后立即焚毁”。为数不多的兴奋的时间主要集中在作品出版的时候,他在报纸上寻找评论,享受人们的赞誉,但他同时也许又有着负罪感。1954年,因为身体原因,他没有去瑞典亲自领诺贝尔奖,在获奖致辞里他这样写道:“严肃文学是一项孤独的活动。作家协会也许能减轻这种孤独,但无法根本改善。作家在公众的关注中成长,如果他放弃了孤独,作品就会流于平庸。一个好的作家必须每天面对永恒,或者永恒的缺场。”他不是不在乎名利,可是他更在乎“真实的句子”。在巴黎时他这样写道:“别着急。以前你能写,现在也同样能写下去。目前能做的,就是写出一句真实的句子,把你所知道的最真实的句子写下来。”这成了他一生的紧箍咒,因为真实的句子越来越难以寻找,最后他终于只能面对白纸,这比死亡更令他恐惧。

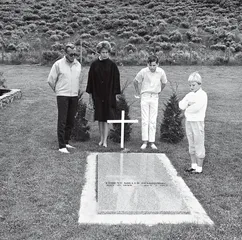

( 1962年6月30日,美国爱达荷州凯彻姆市,几名旅游者来到海明威墓前瞻仰 )

( 1962年6月30日,美国爱达荷州凯彻姆市,几名旅游者来到海明威墓前瞻仰 )

1960年,海明威自杀前一年,他已经有强烈的不祥预感。海明威出于对此后创作力枯竭的担忧,同意20世纪福克斯公司把他的作品改编成电影剧本,而此前他非常鄙视电影。这一年他已经公开地说诸如“他们可以开枪打死我”和“我希望飞机掉到海里”这样的话,可没人真正相信。他晚年非常虚弱并且神经质,但如今的人们依然愿意相信《老人与海》中的圣地亚哥才是真实的海明威。“一个人并不是生来要被打败的,你尽可以把他消灭掉,可就是打不败他。”这句话成了海明威的标签。在纳博科夫《洛丽塔》的开头,主角亨伯特教授曾经充满迷恋地念洛丽塔的名字:Lo-li-ta。如今人们也用“He-ming-way”这样的方式来念他的名字,两个闭口音,一个开口音,仿佛能从其中获得力量和浪漫的感觉。

50年后的海明威比当年更像一个偶像。在流行中性美和Lady Gaga的时代,人们愿意时不时地谈论一下硬汉子。他四海为家的经历也令人们神往,类似《和海明威一起旅行》的书成为畅销书。在古巴,稍微有点商业头脑的酒吧老板都知道为游客介绍,哪一款Mojito是海明威的最爱。人们热衷于参观他的故居,然后拍回一大堆可爱的猫的照片,还自豪地向朋友介绍一个小便池——这本来属于一个酒吧,但海明威将它拿回来,给他的几只猫当了集体水盆。

( 海明威(左)与加里·库柏在向导的陪同下在太阳谷打猎 )

( 海明威(左)与加里·库柏在向导的陪同下在太阳谷打猎 )

而那个“老人”活了很久。海明威死后38年,也就是1999年,他的儿媳瓦莱丽到哈瓦那造访了《老人与海》里圣地亚哥的原型格里戈里奥,他和瓦莱丽抱怨:“变老以后最坏的事情就是不得不独自睡觉。”瓦莱丽暗笑道:“这个老家伙还能活些日子。”3年后,格里戈里奥去世。《老人与海》问世时,他正好50岁,去世的时候已经104岁。也许他真的像海明威说的那样,84天没有收获一条鱼,并且在以后的54年里也没有收获一条鱼,但管他呢,格里戈里奥才是英雄,他比海明威坚持得久。■

海明威谈“虚构的艺术”

访问者◎乔治·普林敦

翻译◎苗炜

欧内斯特·海明威在卧室里写作,他的房子位于哈瓦那近郊的圣弗朗西斯科·德·保拉。站着写作是海明威最初就养成的习惯,他把每天的工作进程记录在一张大表格上——“以防自欺欺人”——这张工作表是用包装盒侧面的硬纸板制成的,表格上的数字代表每天产出的文字量,从450、575、462、1250到512。高产的日子定是因为海明威加班工作,免得因为第二天要去海湾小溪钓鱼而内疚。

当海明威站在“工作台”前写作时,他膝盖正对的书架上立着弗吉尼亚·伍尔夫的《普通读者》,本·阿米斯·威廉姆斯的《分裂之家》、《偏执的读者》,查尔斯·奥斯丁·比尔德的《共和对话录》,塔尔列的《拿破仑入侵俄国》,佩吉·伍德的《你看上去如此年轻》,奥尔登·布鲁克斯的《威廉·莎士比亚》,还有代尔的《手》,鲍德温的《非洲狩猎》,T.S.艾略特的诗集,还有两本关于卡斯特将军在“小巨角战役”中失败的书。

他曾多次强调,写作这门手艺不该被过度地探究所干扰——“虽然写作中的某些方面很坚硬,无论怎么讨论都不会对它造成伤害,但其他部分却是脆弱的,一旦谈起来,它们的构造就会轰然瓦解,而你一无所得。”

因此,作为一个充满幽默感、善于讲故事、对自己感兴趣的东西研究颇深的人,谈论写作仍会令海明威颇感艰难——并非对此主题没有过多想法,而是因为他强烈地意识到,有关写作的思考不该被表达出来,相关的采访提问往往会“惊吓”到他(此处用了海明威最喜欢的表达),甚至令他失语。

海明威全心投入艺术所表现出的个性,或许同传统观念中那个放荡不羁、以自我为中心的角色有所出入。事实上,虽然海明威很会享受生活,他同样对自己从事的每一件工作虔心付出——怀着严谨态度,对那些不精准的、欺骗性的、迷惑的、半成品的想法深恶痛绝。

访问者:真动笔写的时候是非常快乐的吗?

海明威:非常。

访问者:你能不能谈谈这个过程?什么时候工作?你是否严格遵循一个时间表?

海明威:写书或者写故事的时候,每天早上天一亮我就动笔,没人打搅你,清凉的早上,有时会冷,写着写着就暖和起来。写好的部分通读一下,知道接下来会发生什么、会写什么就停下来。写到自己还有元气、知道下面该怎么写的时候停笔,吃饱了混天黑,第二天再去碰它。早上6点开始写,写到中午,或者不到中午就不写了。停笔的时候,你好像空了,同时又觉得充盈,就好像和一个你喜欢的人做爱完毕,平安无事,万事大吉,心里没事,就等第二天再干一把,难就难在你要熬到第二天。

访问者:要写得好是否必须情绪稳定?你跟我说过,你只有恋爱的时候才写得好。你能就此多说点儿吗?

海明威:只要别人不打扰你,随你一个人去写,你任何时候都能写。或者你狠狠心就能做到。但最好的写作注定来自你爱的时候。如果你也是这样的,我就不多说什么了。

访问者:经济保障呢?对写出好东西有害吗?

海明威:如果钱来得太早,你爱写作又爱享乐,那么就要有很强的个性才能抵制诱惑。写作一旦成了你最大的恶习,又给你最大的快乐,那只有死亡才能了结。经济保障的好处是可以让你免于忧虑,坏身体和忧虑相互作用,袭击你的潜意识,破坏你的储备。

访问者:对想当作家的人来说,你认为最好的智力训练是什么?

海明威:我说,他应该出去上吊,因为他发现要写好真是无法想象的困难。此后他应该毫不留情地删节,在他的余生逼着自己尽可能地写好。至少他可以从上吊的故事开始。

访问者:你会建议年轻作家干报纸吗?你在《堪萨斯星报》受到的训练对你有帮助吗?

海明威:在“星报”工作,你得学着写简单的陈述句,这对谁都有用。新闻工作对年轻作家没害处,如果能及时跳出,还有好处。这是最无聊的老生常谈,我感到抱歉,但是,你要是问别人陈旧而扯淡的问题,就会得到陈旧而扯淡的回答。

访问者:你在《大西洋两岸评论》上写道,写新闻报道的唯一原因是报酬高,你说:“写报道会毁掉你最有价值的东西,干这个就是为了赚大钱。”你觉得像打字机似的写新闻报道是自我毁灭吗?

海明威:我不记得我这么写过。这话听起来愚蠢,又粗暴,好像我是为了避免苦思冥想而故作聪明的判断。我当然并不认为写这类东西是自我毁灭,不过,写新闻报道过了一定程度对一个严肃的创作型作家来说会成为一种日常的自我毁灭。

访问者:你觉得同其他作家相处,智识上相互刺激,这对一个写作者来说有价值吗?

海明威:当然。

访问者:20年代你在巴黎和其他作家、艺术家一起有没有“群体感”?

海明威:没有。没有群体感。我们相互尊重。我尊重许多画家,有的跟我差不多年纪,有的比我大——格里斯、毕加索、白拉克,还有莫奈,当时他还活着。我尊重一些作家——乔伊斯、埃兹拉和斯泰因好的一面……

访问者:你能从作家身上学到关于写作的东西吗?比如,你昨天对我说,乔伊斯不能容忍谈论写作。

海明威:你同你这行当的人在一起,通常会谈论其他作家的作品。那些越少谈论自己写了什么的作家,写得就越好。乔伊斯是一个很伟大的作家,他只跟笨蛋解释自己干了什么。他所尊重的那些作家,应该读了他的作品就知道他在干什么。

访问者:这几年你好像避免和作家相处,为什么?

海明威:这个有些复杂。你写得越深入就会越孤独。好朋友、老朋友大多去世了,还有些搬得远了,你几乎见不到他们,但是你在写作,就好像同他们有来往,就好像过去和他们一起泡在咖啡馆里。你们互通信件,写得滑稽,兴之所至会淫秽、不负责,这几乎跟聊天一样美妙。但是你更孤独,因为你必须工作,能工作的时间总体来说越来越少,你要是浪费时间就会感到犯了不可饶恕的罪。

访问者:说说你的文学师承——你从哪些人身上学到的东西最多?

海明威:马克·吐温、福楼拜、司汤达、巴赫、屠格涅夫、托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、契诃夫、安德鲁·马维尔、约翰·多恩、莫泊桑、吉卜林、梭罗、马利埃特船长、莎士比亚、莫扎特、吉瓦多、但丁、维吉尔、丁托列托、希罗尼穆斯·波希、布鲁盖尔、帕提尼、戈雅、乔托、塞尚、凡高、高更、圣·胡安·德·拉·克鲁兹、贡戈拉——全记起来要用一整天。这样一弄,好像我在卖弄我不具备的博学,而不是真的想回忆一切对我的生活和创作发生影响的人。这不是一个无趣的老问题,这是一个严肃的好问题,必须凭良心作答。我把画家放在里面,是因为我从画家身上学习如何写作同从作家那里学到的一样多。你要问怎么学的?这又要花一天去解释。我还觉得,一个作家可以向作曲家学习,学习和声与对位法的效果很明显。

访问者:一个根本的问题,作为创作性作家,你认为虚构艺术的功能何在?为什么要表现现实而不是写事实本身?

海明威:干吗为这个困惑?从已发生的事情,从存在的事情,从你知道的事情和你不知道的那些事情,通过你的虚构创造出东西来,这就不是表现,而是一种全新的事物,比任何东西都真实和鲜活,是你让它活起来的。如果你写得足够好,它就会不朽,这就是你为什么要写作,而不是你所知的其他什么原因。可是,那些没人能知晓的写作动因又是什么样子呢?■

(节选自《巴黎评论》60年前对海明威的访问)

(文 / 陆晶靖) 海明威1961死于