董必武、陈潭秋和武汉党小组

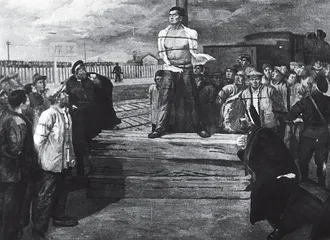

作者:王鸿谅 ( “二七大罢工”的主要领导人林祥谦英勇就义(李天祥油画作品) )

( “二七大罢工”的主要领导人林祥谦英勇就义(李天祥油画作品) )

律师事务所与党小组

召集各地代表开会的信和200块银元路费,1921年6月从上海寄来武汉。这份重要信件当时最可能寄到两个地方:抚院街97号,或者是多公祠9号。前者是董必武和张国恩租下的寓所,他们在这里合办了一家律师事务所,1920年8月,武汉共产主义小组成立的第一次会议就是在这里召开的。后者是会议之后专门租下来的党的机关,挂着刘芬律师事务所的门牌作为掩护。

抚院街早已更名民主路,如今的97号是一栋夹在小胡同里的二层旧楼,与附近人头攒动的仿古美食街户部巷相比,冷清得无迹可寻。至于多公祠5号,武汉本土文化研究者刘谦定向本刊记者考证,“就在武汉市三医院围墙西北角”。他说,辛亥革命后被黎元洪没收赏给基督教圣公会,又被教会拆了建立同仁医院,也就是武汉市三医院的前身。他多年前曾经寻访过,“地面上只留下一对大石鼓,写着‘宝藏多公祠’的字样,后来石鼓也不在了”。

这封信寄到的时候,董必武和张国恩的律所应该已经开业4年。他们是湖北黄安同乡,也是辛亥革命开始就并肩共事的盟友。1914年一同东渡日本,考入东京私立日本大学法科,一年后回国,加入反对复辟的讨袁阵营,其间两人两次被捕。1917年2月11日他们再次共赴日本,参加东京私立日本大学法科毕业考试,3月31日拿到法学科结业证书,4月回到武汉之后就开了这家律所。当时两个人都已过而立之年,董必武31岁,张国恩36岁,律所看起来是他们学以致用的最佳去处,但此前的复杂经历,已经决定了他们不可能安于乱世中独善其身。张国恩能言,董必武善写,两个人配合默契,律所的收入,成为他们继续理想的一项经费来源。

武汉共产主义小组会在这里成立,与李汉俊和陈独秀有很直接的关系。1919年,鄂西靖国军因为蔡济民被害而瓦解,董必武为蔡济民之死四处奔走伸冤未果,在上海滞留了一段时间,刚好赶上北洋军阀与南方革命军几年混战之后的议和,各省区的革命党人陆续云集上海,成立各省的善后公会,湖北省也成立了善后公会,公推董必武、张国恩驻会主持会务,以法租界霞飞路渔阳里的一所房子做会所。可是南北和谈很快陷入僵局,善后公会无事可做,董必武通过朋友詹大悲的介绍,结识了刚从日本留学归来的李汉俊,很巧,李汉俊也住在渔阳路北里,他几乎天天来到湖北善后公会与董必武、詹大悲和张国恩会面,带来了关于马克思主义的许多新知。1928年董必武在《忆友人詹大悲》中这样回忆:“我们四人差不多天天见面……由汉俊介绍的几本日本新出的杂志,如《黎明》、《改造》、《新潮》等,我们虽然看不甚懂,也勉强去看。杂志里面有的谈哲学,有的谈文艺,有的谈社会主义。我们看中日两国的杂志,觉得当时有一个共同倾向,就是彼此都认为社会已经发生毛病了,传统的观念、道德、方法都要改变了。”

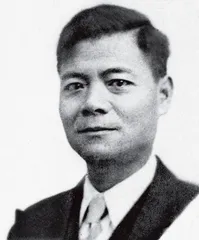

( 陈潭秋 )

( 陈潭秋 )

正是因为这段交往,1920年上海共产主义小组成立之后,李汉俊就马上写信给董必武,希望他和张国恩也能在武汉筹建类似性质的组织。既然是建立秘密组织,必然要寻找可信赖的志同道合的人。董必武的首选是陈潭秋,湖北黄冈人,他们也是在上海结识。董必武后来回忆:“我第一次见到陈潭秋是1919年夏天……刚从国立武昌高等师范英语部毕业的潭秋来上海参观,经他同班同学倪季端的介绍,我们见了面。由于志同道合,我们一见如故,在上海期间,相互交谈学习马克思主义的心得,畅谈改造中国和世界的抱负,同时商定用办报纸、办学校的方式传播马克思主义,开展革命活动。”董必武从上海回到武汉后,致力于平民教育,创办私立武汉中学,陈潭秋言出必行,不仅积极参与,还来校任教。

与此同时,刘伯垂也来到了武汉,他是湖北鄂城人,老同盟会员,清末东渡日本留学时就与李汉俊相识,关系密切,也在东京读过一些马克思主义的书籍。回国后,曾经在孙中山领导的广东军政府司法部当司员,1919年参与创办了宣传新思潮的《惟民周刊》,1920年在上海再次与李汉俊见面,得到陈独秀赏识,被吸收入党,并且被指定派往武汉,帮助董必武筹建武汉共产主义小组。远在上海的陈独秀还为武汉方面物色了另外两名人选——郑凯卿和包惠僧。郑凯卿是文华书院的一名校工,1920年2月初,陈独秀应文华书院之邀到武汉讲课,由郑凯卿负责照顾他的生活,陈独秀觉得他的思想颇为进步,几天中的相处十分融洽。而包惠僧是新闻记者,在陈独秀的武汉讲学期间,两次采访过他。董必武这边,还发展了赵子健,他的黄安同乡,湖北第一师范的毕业生。

( 董必武 )

武汉共产主义小组初创时期的成员,就这样经由人际和圈子会聚起来。除了郑凯卿是工人,其余都是受过新式教育的知识分子。仔细梳理一下,他们之间还有更复杂的联系:包惠僧和陈潭秋不仅是湖北黄冈同乡,也是同住在建兴街大关帝庙12号金家客栈的邻居,而包惠僧在湖北第一师范读书的时候,张国恩刚好是他的学监,批准过他请假回家办婚事。包惠僧与刘伯垂之间,还有另一个牵线人包彦臣,他是包惠僧的同族,曾经担任国会议员,与刘伯垂同路从广东经上海回武汉。不过,关于武汉小组初创时的具体人数,有两种说法,一种是7人,董必武、刘伯垂、张国恩、陈潭秋、包惠僧、郑凯卿和赵子健;另一种是6人,赵子健不算,他是武汉小组成立之后,才由董必武发展而来的。目前7人说是主流。而武汉小组成立的具体时间也无从考证,无论是湖北通史还是武汉通史,大事年表上的记载都是“秋天”,更细致的考证,也只能到1920年8月为止。

武汉共产主义小组的第一次会议,在抚院街97号的律所里召开,由刘伯垂主持,介绍了上海共产主义小组的成立经过,然后传阅了他从上海带回来的一份抄写的中国共产党党纲,这是上海小组草拟的纲领,一共15条。刘伯垂从上海带来的还有几本介绍社会主义和俄国十月革命的小册子,这些通俗读物就是会议上的学习内容。推选出来的小组负责人是包惠僧和陈潭秋,一个是书记,一个负责组织工作。武汉小组成立后,在吸收成员方面十分谨慎,近一年时间,也只新增了赵子骏、刘子通和黄负生3人。赵子骏是由郑凯卿介绍的武汉青年工人,刘子通和黄负生都在省立女子师范任教,由董必武和陈潭秋发展而来。

( 民国时期,湖北武昌码头景象 )

( 民国时期,湖北武昌码头景象 )

接到上海来信之后,董必武组织武汉小组的成员开会,按照信中的要求,他们要推选出两名代表,每人路费100元。因为包惠僧已经离开武汉去了上海,后来又去了广州,以陈独秀的代表身份参加了“一大”。算下来,当时武汉小组的成员只剩下9人。在9选2的格局里,董必武和陈潭秋胜出,实在没有什么悬念。

董必武的求索

( 五四运动前后,恽代英(左四)等在湖北组织了互助社、利群书社和共存社。1918年6月19日,互助社部分成员在武昌合影 )

董必武比陈潭秋大了整整10岁,他出生于1886年,如果国泰民安,或许只是科举制下的旧式文人,在私塾求学,然后靠开科取士来改变自己和家族的命运,事实上,在清末新政以前,他的确也是这样按部就班地走过。1903年他先后参加黄安县、黄州府的考试,获得附学生员,中了秀才。在董氏家族里,秀才并不稀奇,董必武的父亲董基文和四叔董基明都是秀才,但是并没有走上仕途。董基文考中秀才的时候,董家正日渐没落,没有办理廪生资格的钱财,只补了个增生,不能领取廪食银,也断了做官之路,做了一辈子的私塾先生;董基明虽然补了个廪生,大半生依旧以教书为业。

1903年是个转折,时任湖广总督张之洞主张“振兴实业”的,积极倡导“变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校”,创建了武昌的武普通中学堂、文普通中学堂等一大批新式学堂。放弃旧式“乡试”的董必武,迅速被这些新式学堂所吸引。首先是武普通中学堂,可是他并没有被录取,只能回乡任到县教蒙馆任教。新学之风同样惠及到了黄安县城,董基明在县城筹办了县立高等小学堂,董必武代替四叔当起了新学堂的老师。可是1905年春,当他得知武昌的文普通中学开始招生后,向往新学之心再次占了上风,他说服家人辞职赴考,被顺利录取。1905年11月,19岁的董必武正式入学,被编入文普通中学堂第二届的第三班,学制5年,课程中西兼有,学生全部享受官费。1910年,董必武以全年级最优等5名学生中的第一名毕业,他一心向学,想升入湖北文高等学堂继续深造,可惜这个梦想因为家境和时局被迫中止。

武汉开启了董必武的视野,他首先接触到的进步团体是日知会。“我到武昌后,住在一个名叫日知会的著名团体的宿舍里,日知会这个团体规模虽小,由于刘静庵的人格,对当时的社会却产生了巨大的影响,那里是领导辛亥革命的湖北省的初期革命中心。”这是1937年董必武在陕北接受海伦·斯诺采访时的回忆。日知会的前身是1904年7月成立的科学补习班,地址设在武昌多宝寺街,名义上是一个文化补习场所,其实是一个以“革命排满”为宗旨,具备比较完善组织体系的秘密革命团体,与长沙当时的华兴会有密切联系。辛亥革命时期的风云人物胡瑛、宋教仁、曹亚伯分别担任总干事、文书和宣传。被清廷查封后,秘密活动转入美国基督教中华圣公会在武昌所设的阅报室日知会,董必武在武昌等待入学期间,租了一间私人小屋,经常到日知会阅读书籍,结识了这个团体的活跃分子刘静庵。直到毕业,这个阅览室一直是他汲取新知的地方,他也在这里结识了一些革命党人。

让董必武成长起来的,是真正的战斗。和父辈们一样,1910年毕业后必须挑起养家重担的董必武择业首选还是任教,直到1911年的武昌起义,一切都不一样了。他剪掉辫子辞别家人,到武昌投奔革命军,在詹大悲任主任的汉口军政分府担任军需部秘书,与詹大悲、张国恩等革命党人成为生死并肩的盟友。可是激昂的革命之后,时局的走向令董必武迷惑,孙中山退位,袁世凯上台,同盟会改组,接下来的国会选举成为革命者的重心,湖北军政府内部,新旧势力的斗争从来没有停止。接下来的政局依旧混乱,袁世凯帝制自为,死亡,北洋政客执掌大局,重开议会,一时间似乎又回到了袁世凯解散国会前的局面,可惜北洋时期的议会,大多像一场场闹剧,就算忽略千奇百怪的拉票方式,最后的选举结果也没有实质意义,因为当权军阀的一句话,就能让一切重来。比如董必武等人明明帮助詹大悲竞选上了湖北省议会议长,结果因为北洋将领王占元的刁难,詹大悲始终未能就职。

大时代的背景如此,只要满怀激情,董必武就无从选择,必须在这种纷乱中寻出一条路来。俄国十月革命、五四运动和上海工人声势浩大的罢工,开始证明发动民众力量的重要性。董必武在接受海伦·斯诺采访时这样解释自己这一时期的思想变化:“从我自己的经验出发,我断定在军队中做秘密工作是无用的,必须为人民运动打下基础,我们总是做军事将领的工作,而军事将领通常都变节背叛,因为他们对革命无所理解。”从1919年开始,他不愿再参与到与军阀相关的事务,他告知挚友潘怡如:“老办法看来失败了,中国革命的成功,必待新兴势力之参与,徒知利用军阀无济于事。”

如何发动群众?在上海的时候,董必武和张国恩、詹大悲商议过,“一致认为目前能够做的是办报纸和办学校两件事”。办报纸是首选,他们认为这更容易,在社会上的影响也更大,可是原本承诺出资的人临时退缩,詹大悲募集资金未成,办报计划搁浅,他们只能转向办学。跟办报相比,办学反而更容易,他们选择了湖北省教育会西北涵三宫南面的一所房子,这里过去曾经办过学校,有三间教室,一间办公室和一个露天操场,还有可以供学生食宿的两排房间和一些剩余桌椅。办学经费由发起人自己筹集,创办人共9人,董必武在文普通中学堂的同学雷大同出了120块,其余每人各出20块,当时董必武已经囊中羞涩,他的钱都投在办报中无法收回,后来是把自己身上的皮袄都放到当铺里,才勉强凑足了20块。

这所学校命名“私立武汉中学”,名义上聘请教育界有声望的郭肇明为董事长,刘觉民任校长,但实际负责人,还是董必武、张国恩这些人。1920年3月21日和22日两天,私立武汉中学举行入学考试,国文题是“私立学校与文明之关系”;算学题是四则糅杂;历史题是“一、试述刘项兴败之由;二、秦皇汉武鞭笞四邻顾或訾其穷兵黩武或訾其开疆拓土二说孰是”;地理题是“一问中国山脉,二问扬子江流域之商铺”。初试之后,还有复试,以“拔取真才”。虽然办学艰难,而且教职员工的薪水很低,但董必武在这里看到了希望,他们可以按照自己的想法,向学生传播新文化、新思想,就像董必武后来回忆的:“武汉中学成为湖北共产党的中心。”

陈潭秋的志向

陈潭秋出生于1896年,湖北黄冈人,他的旧式文人之路,因为1905年科举制的废除而终止,所以,他也少走了很多弯路,一开始就奔着新式学堂而去,1911年考入湖北省立第一中学,也就是原来的文普通学堂,算起来也是董必武的学弟。他毕业后考入武昌高师的英语部继续求学。比较起来,他和董必武经历中的最大差异,就在于武昌起义之后的这10年。1911年,董必武已经投身革命,而陈潭秋还只是个新式学堂的学生。

武汉大学教授陈乃宣是《陈潭秋》传记的作者,1977年湖北省委要求恢复历史学会,把党史学会分离出来,他是指定的筹备人之一,到2006年退休,陈乃宣在这个研究领域整整30年。他向本刊记者回忆:“当年筹备的时候,北京社科院也来了人,最后定下的方向是写党史人物,重点是两个人,董必武和陈潭秋,省博物馆的一个同事写董必武,我负责写陈潭秋,完全是白手起家。”为了搜集资料,陈乃宣去了很多地方,也亲眼见过几百件陈潭秋留下的文件,包括刊登有他文章的报纸和杂志。他记得很清楚:“能看到这些材料,多亏了陈潭秋的夫人王韵雪的帮助。1977年我们去北京,先找了中办,等了一个星期有了答复,然后去找中央档案馆,我看到他们批的条子,那些档案都藏在山洞里,是派直升机调来的。”

陈乃宣分析,陈潭秋最早的革命思想,来自他的五哥陈树三。“陈树三比陈潭秋大5岁,他从小在武昌上学,在湖北工业学校读书的时候,就参加了共进会,后来参加了武昌起义,阳夏之役失败之后,他跟随黄兴到南京,在临时政府陆军部就职。”也许,五哥的言传身教,就是辛亥革命对于陈潭秋最直观的意义。所以,1916年,当陈潭秋考入武昌高师的时候,他选择了英语系,因为五哥跟他说过“外语是通向世界文化的门窗”。陈潭秋对于当下流行的实业救国和教育救国两种思潮,都不赞同。陈乃宣分析说:“在陈潭秋看来,救国是政治问题,教育不能救国,兴办实业是必要的,但不能从根本解决问题。要拯救中华,还是要用先进的思想去改造社会,而要寻找先进的思想,首先就要沟通世界文化。”

大学时代的陈潭秋活跃、善交游,也热爱运动,在学校的足球比赛和武昌到青山的越野长跑中,都有不俗表现。与董必武在辛亥革命历练中的成长不同,对于陈潭秋有着特殊意义的大事件,是1919年的五四运动。这一年他临近毕业。武汉的学生在获知北京学生的行动之后,群情激奋,迅速成立了武汉学生联合会,示威游行等爱国举动从5月初持续下来,湖北督军王占元对学生的行为大为不满,王占元甚至威胁各校校长:“如果学生罢课,捉到即枪毙,一定要办到格杀勿论的地步。”终于在6月1日这天,酿成惨案,多名学生受伤。惨案之后,武汉学联为出席全国学联的成立大会,推举代表4人,从学联拨款中给1600元作为路费,赶赴上海,陈潭秋虽然不是代表,但是被这场运动所吸引,邀集同学与学生代表一起去上海,学习学运经验。

这也是一次对他意味深远的旅行,他在这里见到了董必武,年龄与经历的差异,并没有成为二人的隔膜,相反,他们颇有一见如故之感,他们的共同话题,就是一条新的救国之路。董必武从李汉俊那里获得许多关于马克思主义的知识和书刊,现在,他又把这些书刊介绍给陈潭秋阅读。或许正是有了这样的上海经历,陈潭秋回到武汉后,没有先考虑求职,而是邀请林育南等黄冈同乡,回到家乡去,向群众宣传,发动贫困农民。陈潭秋认为:“我们必须认清革命运动之民众力量,要一反以前英雄时代之鲁莽起义挥三尺剑的态度,要积极唤醒民众之力量地狱列强进而由民众夺取政权。”

等到董必武从上海回来着手办报和办学,陈潭秋迅速加入,他负责在私立武汉中学教英文,在青年学生中传播进步思想。1920年武汉共产主义小组成立之后,陈潭秋负责组织工作,陈乃宣分析“陈潭秋的性格沉稳、低调,非常适合这项工作”,至于为什么选包惠僧做书记,陈乃宣认为,“当时的几个人,都有正式的身份和职业,只有包惠僧,是个自由新闻记者,时间灵活又自由,方便开展工作;另一方面,陈独秀对他的认同,也让他在新成立的党小组里有一定的地位”。

1921年,陈潭秋又与倪季端等人一起创办了共进中学,他还先后在湖北省立女子师范、武昌高师附小等学校任教,在学生和教员中组织了“青年读书会”、“妇女读书会”、“仁社”等团体。在读书会上,陈潭秋这样说:“我们不是为了咬文嚼字才来办读书会,办读书会,学习革命理论,是为了救我们的国家,救被压迫的劳动人民。”陈潭秋的名字其实是澄,潭秋是号,当年他的五哥陈树三曾经解释过这名字的含义:“澄,就是澄清,要努力澄清这浑浊的世道。”这名字的含义,是陈乃宣当年到陈的老家考证得知的,“那里的老人都知道,口口相传”。1921年的陈潭秋,正是以传道授业解惑的方式,培养进步学生,“澄清这浑浊的世道”。

现实与出路

从武汉出发的这两名代表,应该满怀痛心与激愤,因为就在上海来信之前,武汉刚刚发生了一件惨烈的大事。因为裁军和克扣军饷问题,1921年6月4日,宜昌守军率先发动兵变,6月8日,武昌兵变。2200多名兵变的士兵6月8日凌晨一起会聚阅马场,割断电话局总线,打坏电灯公司机器,使全城一片漆黑,接着在武昌开始放火抢劫商店,闯入省议会大楼,抢走钱柜,枪杀警卫,并焚烧官钱局造币厂。武昌城内“自王府口、芝麻岭一带自司门口,察院坡,汉阳门等,一路焚烧不少,抢劫一空,造币厂,官钱局亦遭浩劫,其余金店、钱庄、银号、缎号、洋货铺等,悉遭焚毁,精华殆尽”。事后统计,这一次武昌兵变,公私财产损失达数千万元,被打死57人,300多户房屋被焚,“全城重创,十年难复”。这应该也是继1911年汉口在战乱中被焚烧5日之后,武汉城区遇到的最惨重劫难。

就算没有这场兵变,武汉的生活也是令人窒息的,包惠僧在他的回忆录里描述:“大街小巷都是屎尿淋漓,垃圾成堆,经过太阳的蒸发,就是臭气熏天。”武汉共产主义小组的这些成员,都有过最底层的生活体验,比如陈潭秋和包惠僧,就曾经在武昌最便宜的小旅店住过很长一段时间,等待机会,寻找方向。这个旅店在武昌大关帝庙12号。包惠僧在回忆录里这样描写:“前门有便池,后门有粪坑,中间一个大天井,终年污水盈寸,臭不可当。我住的房间在天井旁边,每到黄昏的时候,蚊虫撞破脸……这是武昌最便宜的旅馆,连住房带吃每天二百四十个铜板,每月仅费七串二百个铜钱,合成银元不过两三块钱,因为便宜,住客很多,其中更主要的是政法学生和各学校毕了业就失业的青年,还有少数打官司的乡下人。”新式教育倒是普及成为风潮,但就业问题已经无法解决,这是一个青年人若不寻求新的思想,就看不到出路的时刻。

把时间再拉长一点,1920~1921年,被研究者称为湖北的“兵变年”,主要的城市和军事重地,例如武昌、宜昌、孝感、武穴等地方,都有兵变。1920和1921年的《大汉报》,连篇累牍的报道,常常是兵变之劫。这是一种悖论,从1913年开始的10年间,虽然政局混乱,但武汉的财政收入却保持了年均10%的高速增长,这些钱半数都流向军费,但还是远远不够。这些被财政养起来的庞大军队,事实上并不对任何人忠心,一旦遇到裁军欠饷,就会以兵变的方式做最暴力的解决。可是,对于北洋军阀来说,这是一个无法摆脱的怪圈,要割据一方,必然要有庞大的军队,必然要支出更庞大的军费,等到财政无以为继,只能承受恶果。

即便董必武还在军政府内,他还掌管军需,这一切也是他无能为力的。更何况,自他与军政府决裂之后,对于政局再无发言权。兵变的惨剧,或许会令武汉小组的9个人,对于时局有更清晰的认识,不再抱有任何幻想,在痛心之中,继续他们的方向,寻找一条新的出路。不过,值得注意的是,武汉的党小组在这个时期还非常隐秘,虽然他们的机关多公祠5号就在湖北省警察厅的旁边,也没有任何人来关注他们。包惠僧回忆:“我们在那里集会、做各种宣传、组织的活动,差不多是如入无人之境,真正的秘密工作还是在以后的白色恐怖中受到敌人的残酷迫害,经受了血的教训才学会的,至于封建势力,如两湖经心系的那些老头儿,虽然仇视新文化,但并不知道我们是属于新文化当中的哪一家,更不知道有何厉害,大不了得在他们那个小圈子里指责我们是什么离经叛道,有过激嫌疑,如此而已,别的倒也不来妨碍我们。”

那个时候,在湖北影响更大的,应该是恽代英的利群书社和共存会,因为他们成立的是公开的组织。利群书社成立于1920年2月,发起人是恽代英,早期是无政府主义者,他和林育南成立的这个社团,最初带有工读互助团的性质,是他们实验空想社会主义的一个场所。利群书社出售《新青年》、《湘江评论》、《星期评论》、《时事新报》、《少年中国》等进步刊物。十月革命后,这些刊物刊登了许多关于马克思主义的文章。如《新青年》月刊有“马克思研究所”专栏,《湘江评论》则是当时公认的宣传马克思列宁主义“国内最有影响力、见解最新的刊物之一”。同时,书社一些成员还和中华大学、武昌高等师范等校的进步青年合作,创办《我们的》、《互助》、《武汉星期评论》、《新湖北》等刊物,探讨社会改造问题,宣传社会主义学说。书社还直接经销《共产党宣言》、《社会主义从空想到科学的发展》、《资本论入门》等马克思主义经典著作。

上世纪20年代,是一个各种理论云集的时代,对于马克思主义的学习和理解,都是刚刚开始,董必武自己在回忆中也说过,各种思潮在脑子里打架。早期主张无政府主义的恽代英,20年代后期也放弃了原来的主张,成为马克思主义者,加入中国共产党。同样参加过利群书社的林育南和黄负生也是如此。只不过,在1921年,各种思潮会聚交织,谁也无法确定,最适合中国的,究竟是哪一种,他们能够做的,是选定了方向之后,坚持下去。■(文 / 王鸿谅) 中国近代史武汉发展武汉生活武昌董必武武汉李汉俊武汉市武汉南京党小组陈潭秋包惠僧