“‘资生堂’这3个字是我们与中国的渊源”

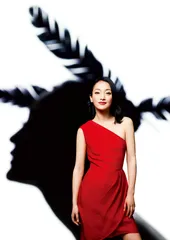

作者:何潇 ( 周迅为资生堂“成就梦想育才计划”担任形象代言人 )

( 周迅为资生堂“成就梦想育才计划”担任形象代言人 )

几十年后,福原义春依然可以忆起初次见到的中国。“当时的北京,尚处于千人一面、身着民族服的时代。市区百货店的化妆品柜台上,用塑料口袋装上雪花膏称着卖,鲜艳的粉红色调耀人眼目。柜台前,聚着成群的解放军战士,年轻的面颊上阳光灿烂、目光澄澈。”在回忆录中,他如是写到。

“1980年底,我第一次来到中国。”福原义春说。他清楚地记得,自己搭乘的是一架日航的麦道DC10班机——在当时,这是最新型的中远程客机,有3个喷气式引擎。“北京这个城市,第一次看到就有一种久违的感觉。”从机场到北京市区有很长的一段路,路边栽满了柳树,颇有几分田园风光,这令他感到“似曾相识”。如今,这里已经成了现代化的高速公路。

“那时的中国不像现在的样子。化妆产品的种类很少,品质也不是太好。许多事情也不如现在方便,我连要住哪个酒店,坐什么车,这些基本情况都无法知道,也不知道该去哪儿问。如今,中国已经走到亚洲的最前列了,这是我此番来中国的最大印象。”30年后,当年过八旬的福原义春坐在北京饭店——这个被称为“资生堂中国事业原点”的特殊之所,向本刊记者谈起当时情景,掩不住的感慨。

福原义春是资生堂公司的第三代家族传人。从进入公司,到卸任会长,他为资生堂效力了48年,现在的身份是株式会社资生堂名誉会长。上世纪50年代初,福原义春从庆应义塾大学经济系毕业,是人称“鲜花28届”的那批毕业生。在1952~1953年,不论是政府机构还是大银行,招聘到的大学毕业生都不多。这是因为,之前的毕业生大多中途参军,此时日本社会人才紧缺。福原义春是作为资生堂公开招聘的第一批大学生进入企业的。

“我进入公司纯属偶然。大学毕业的那一年,前景日益光明的资生堂为了培养后备干部,决定定期招募大学毕业生,没想到第一次公开招工,我就被录取了。如果没有这次偶然的机会,我也许会暂到别的公司就职,那后来的命运就另当别论了。”福原义春回忆到。从作为一个普通员工进入企业,到成为会长,福原义春用了45年。在这漫长的员工生涯中,他做过基层的营销,用自行车送过货,开拓过海外市场,如是工作了25年,才当上董事。10年之后,他登上了总经理的位子;又一个10年之后,最终升任为会长。这与许多企业、创始人家族的后代,一毕业就被赋予继承人地位的情况全然不同。

( 资生堂历史海报 )

( 资生堂历史海报 )

作为上世纪30年代出生的人,福原义春接受过“二战”前的旧制教育,那时的学堂里设有汉文课,主修《论语》。这使得他能够理解先辈们的思想。“资生堂的创业者,也就是我的先辈,在140年前就把中国古代的思想放进了企业理念的根基之中。它是将中国儒教作为支柱之一而诞生的。公司的名称源自于中国,在科学技术方面又源自西方,因而是中西合璧的。”福原义春告诉本刊。在诞生之初,资生堂的身份是日本第一个西式民间大药房。直到1915年,第二代继承人福原信三——即福原义春的伯父,接手了家族生意,才将经营方向由药剂转为化妆品。

1872年,资生堂公司由福原有信创立,建在“银座砖瓦街”。此时的日本,以儒家思想为代表的中国文化在日本社会依然占据着重要地位。福原有信取意《易经·坤卦》中的“至哉坤元、万物资生”一句,为药局起名“资生堂”。“我在孩提时代对‘资生堂’这几个字不了解,但长大以后,对这3个汉字有了特别的感情。无论是在美国、法国,还是其他所有的地方,‘资生堂’3个字都使用汉字,从中可以看出与中国的特别渊源。这3个字对我们来说是最大的一笔财富。”福原义春说。

( 资生堂中国事业30周年回顾展 )

( 资生堂中国事业30周年回顾展 )

今年是资生堂进入中国的第30年。人们感兴趣的是,作为最早一批进驻中国的外资化妆品企业,它的初衷是什么?把时间拉回到上世纪80年代初期的中国,改革开放刚刚开始,“美容与化妆”对于多数女性还是一个模糊的概念。而此时的日本,正在出击全球市场。他们输出的商品,已经不再限于电器与汽车。在时尚领域,以森英惠和三宅一生为代表的日本品牌已经享誉世界。此时的资生堂,将触角伸到了美国、意大利和中国香港。

在资生堂80年代的广告上,出现了此时最著名的“东方面孔”:山口小夜子。在日本,人们经历了被称为“衣着时代”的五六十年代和崇尚西洋的70年代,再度关注起传统的东洋美来。在西方,“东方热”正在兴起。1980年,资生堂进军法国。在山口小夜子的介绍下,他们重金聘请法国艺术家塞日尔·卢丹诗(Serge Lutens)担任形象设计师,拍摄了一系列载入广告史的作品。短短5年之间,这个日本品牌在巴黎就家喻户晓。

( 1978年“练香水舞”海报 )

( 1978年“练香水舞”海报 )

“进军法国之后,实实在在感受到了法国媒体对世界产生的影响,不仅是对此前历尽艰辛、却不见成效的美国百货店予以了巨大冲击,还给南美、中东等法国文化圈,甚至是中国大陆都带来了影响。”在岩波书店出版的《我的多轨人生》一书中,福原义春如是写到。1981年,即进入法国后的第二年,资生堂进驻中国。

“此前一年的年底,我随一个访问团来到了中国。作为资生堂的职员,我带回了来自于第一轻工业局合作的意向。在访问北京的时候,我也发现了北京市民对美好生活的向往。当时的资生堂,除了日本以外的事业,都是赤字,所以,不积极发展日本以外的海外事业是不行的。我始终认为,公司的名称既然来自于中国,就应该在中国做点什么。”福原义春告诉本刊。

( 红色蜜露 )

( 红色蜜露 )

时任资生堂国际部部长的福原义春与北京第一轻工业局会面,协定先从日本进口商品,在面向驻华外国人的9家商店和酒店中销售,此后再面向中国市场生产化妆品。1981年2月,在北京友谊商店和北京饭店的货柜上,出现了一批全新的“东洋舶来品”。这些货品中有高档化妆品,也有牙膏与香皂,一共60种。在80年代的友谊商店,张挂着这样一张海报:画面上有一个手持圆镜的白描美女,周遭为口红、胭脂和各式化妆品所围绕。海报上方,是“资生堂化妆品”6个大字。

“一开始,我们考虑的是:该用什么样的方式进入?我们选择了和‘一轻’合作,即和北京市政府进行技术合作,首先是有一个‘华资’的诞生。这是我们走入中国的第一步。刚开始的10年,是跟北京市政府的技术合作,经过通力合作和政府建立关系的阶段。其实简单地用一句话说,资生堂走入中国的道路是挺单纯的,是一步步和中国政府、消费者建立相互信赖的关系,奠定了这样的基石,才使我们的事业发展至今。”在资生堂中国事业30周年庆典上,现任株式会社资生堂执行董事、中国总代表的宫川胜对本刊说。

( 华资化妆品 )

( 华资化妆品 )

1983年,资生堂与北京市签订了长达10年的生产技术合作协议。在北京丽源公司的帮助下,以“华姿”品牌销售香波、润丝、发露等13种商品。这一时期,北京市的百货商店也开始开设资生堂专柜,顾客可以在柜台进行美容试妆。此时,在中国女性中间,化妆依然没有得到普及。“在镜子里看到化妆的面容后欣喜不禁的姑娘,在回家之前又特意把做好的妆洗掉了,大概是担心周围人对自己的美丽变身说三道四。”此情此景令福原义春记忆犹新。

但时代在改变。进入90年代后,中国女性对“美”的态度更为坦然,以资生堂为代表的美容公司在中国的业务也进一步扩大。合资公司“资生堂丽源化妆品有限公司”在此时成立,并推出了针对中国女性的品牌“欧珀莱”,如今已是日系化妆品的代表品牌之一。“现在说中国事业是全集团发展的引擎,一点不为过,资生堂在中国一直保持着两位数的增长。”福原义春说,“我常常说这样一句话:做事业,一定要一步步扎扎实实地走。这句话,我跟‘一轻’合作的时候也说过。”

2002年,福原义春被北京市政府授予了“荣誉市民”的称号。2008年,他作为嘉宾应邀出席了北京奥运会开幕式。这一次,福原义春有了全然不同的感受。“现在中国社会的组织结构更加健全了,所有事情都在有秩序、有计划地进行。在我到达一个月之前,酒店、司机、我所坐的车……都已安排得细致周全。从这些事情来看,中国社会已经变得有秩序,管理得很好了。”福原义春说。

“历史的变迁很快,我们走入中国的30年,中国的变化非常大。上世纪80年代,我来中国的时候,根本没有想到中国会有现在的变化。现在,我想中国人可以自豪地说:‘我们已经是领导世界、站在最前端的国家了。’”福原义春这样告诉本刊。■

(文 / 何潇) 资生堂渊源化妆品中国我们