一束光的大学问

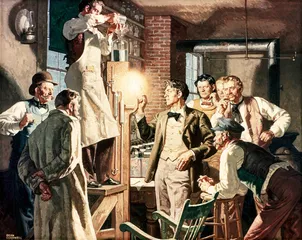

作者:陆晶靖 ( 1879年,爱迪生(前排右起第二人)及其工作伙伴在门洛帕克的实验室,共同完成了白炽灯泡的照明实验 )

( 1879年,爱迪生(前排右起第二人)及其工作伙伴在门洛帕克的实验室,共同完成了白炽灯泡的照明实验 )

照明的工业化进程

在远古时代,照明意味着远离野兽的威胁。扩大眼睛的视野,让不可见变得可见,这样能增加人们的安全感。围坐在篝火边的人们形成了共同体,一同把猎物煮熟、一同取暖、一同享受光明。

这是德国历史学家沃尔夫冈·施维尔布施在《清醒之夜:19世纪的工业照明》一书中的起点。在人类历史上,最早的照明是火,它同时兼有烹饪和取暖功能。在这三种功能里,最早独立出来的是照明:每天的烹饪次数是固定的,只有冬季才需要取暖,但人们却在每个晚上都需要照明,否则人们在晚上失去的不只是时间,也失去了身边的空间。

施维尔布施告诉本刊记者,从火把到白炽灯,中间最值得注意的节点是18世纪对于煤气灯的使用。这是人类在照明中第一次摆脱介质(火把的木材和蜡烛的灯芯),直接面对燃料。从煤气灯开始,城市开始把照明当成一种必要的市政工程,铺设管道和储气站,使得对室内光的享受成为家家都有的权利——这种模式和我们今天的电灯是完全一样的。

与许多重要发明一样,煤气灯最早是作为一个玩笑出现的。1739年,一个叫约翰·克莱登的业余化学家点燃了钻有小孔的储气瓶,使火焰看起来像是无中生有一般。他这么做只是为了在朋友面前炫耀他会变魔术,但随后更多的人发现了这种新能源的巨大好处。工业革命时期,人们在制作焦炭和焦油产品的同时得到了这种可燃气体,像是获得了大自然的慷慨馈赠。18世纪末,英国商人默多克最早发现了煤气照明系统的优势,他先是试图把煤气分包储存并对外零售,供人回家取用(类似今天的液化气),但气体易燃易爆的缺点使得销路非常有限。后来他认识到,只有铺设输气管道并且在每家的终端安装阀门,才能安全又稳定地销售他的产品。1802年,他在伦敦索霍区的一个钢铁厂附近建立了第一个燃气系统,3年后又为曼彻斯特的一家磨坊弄了一套,这两个系统都很完善,成为后来城市输气系统的原型。不难看出,这种煤气站-管道-用户的模式非常类似如今的城市电力系统,电力系统只不过具备了更远的输电能力和更安全的运输而已。

( 19世纪,英国威斯敏斯特市皮卡狄里街头的路灯 )

( 19世纪,英国威斯敏斯特市皮卡狄里街头的路灯 )

煤气灯的大规模使用是照明工业化的标志。人们第一次坐在家里就能感受到工业革命的利益和危险,煤气灯燃烧更充分因此也更亮,并且避免了蜡烛和油灯怕风的劣势,最好的一点是,人们不用再不断拨弄灯芯了(歌德曾经说:我想不出比不用拨弄灯芯的灯更好的发明了)。煤气灯还有一大好处,就是可以通过阀门调节亮度,只要控制出气量的大小,火苗的大小就会改变,这是人类自从有照明以来第一次实现对亮度的遥控。这也是如今电灯开关的原型。但因为煤气灯的燃烧程度很高,调低亮度后人眼依然不能直视,所以这个时期的室内照明都需要灯罩。一种过于明亮的灯,反而在室内照明时留下了很大的阴影,这不能不说是一种遗憾。

在爱迪生的电灯和煤气灯之间,还有一种曾经短暂被用来照明的新技术:弧光灯。1809年,英国科学家戴维制作了一个巨大的蓄电池,电池组两段用炭棒连接时,会产生电弧发出耀眼的光芒。但这种炭棒燃烧过快,因此这种强光也只是昙花一现。几十年后,俄罗斯科学家雅布洛奇可夫实现了两根炭棒的并排直立,并用一种装置不断改变电流的方向,延长了弧光灯的照明时间。这种灯被叫做“电烛”,每支能燃烧两小时左右。这种灯异常明亮,能使周围区域如同白昼,最初在巴黎城内被用做公共照明,但由于没办法控制光的亮度并且寿命短暂,弧光灯用于照明的尝试最终还是失败了。这一发明是照明史相对于昏暗的烛光的另一个极致——并不是越亮越好的。人对于技术的适应能力终究是有限的。

( 作品《灯光:19世纪的人工照明史》 )

( 作品《灯光:19世纪的人工照明史》 )

尽管最终爱迪生的发明让所有人满意,但施维尔布施并不认为电灯是多么划时代的成就。首先,对于灯丝也就是燃烧介质的选择曾经让人们头疼,虽然最终钨丝被证明行之有效,但它依然寿命有限。在燃烧介质这一点上,煤气灯要胜过电灯。电灯的胜利,毋宁说是电作为能源的胜利,它更安全也更时髦,在19世纪末的语境下,“电”的话语强势就像煤气在工业革命初一样不容置疑。许多人相信每天在通弱电的浴缸里泡澡有益健康,一个德国人还曾经出书宣称,在通电的土壤里种出的蔬菜口味更好。电灯甚至威胁到了首饰的地位,作于1881年的一幅插画上,一名芭蕾舞演员佩戴许多灯泡,通体发光。

我们今天使用的电灯及其系统,在19世纪初的煤气灯阶段就建立了完善的模型。从终端到终端,这种对照明的使用和工业社会的发展相适宜:人们仰赖某个系统,但同时在自己的终端享有开关的自由。这种自由和手工生产时代的自由不一样,那个时候,人们需要自己往油灯里添油,而现在,只要轻触开关就行了,电永远都有。

( 施维尔布施 )

( 施维尔布施 )

照明的权力意味

施维尔布施指出,在许多文明的神话里,黑夜总是和威胁、洪水、鬼怪等联系在一起,总之,黑暗象征着混乱,暗示着不属于当前秩序的某种未知物的存在。这种恐惧和不确定性在任何一个时代,都是对国家权力的挑战。

14世纪末,巴黎的城门入夜就要关上,早晨才开;所有的居民都要把家门紧锁,钥匙由治安官保管。没有许可,谁也不许上街。这也许是在照明条件匮乏的情况下,权力对于夜晚的最极致的控制。这种模式在欧洲许多大城市实行,1788年,德国的一本警察手册上还这样写道:“如果有人在夜晚出现在暗处,必须严加调查。”

路易十四曾经认为街道旁的广告牌有碍交通,下令拆除,但他同时在并不宽敞的街道两边拉起绳子,把街灯悬在道路正中。这种交通措施相当南辕北辙,因为路灯高度不够,限制了马车通行,行人在走过的时候,也要小心这种装着蜡烛的玻璃盒子忽然掉下来。这充分显示了,照明在18世纪初的时候就已经不是一件简单的私人事件了,它昭示着权力。在大街的何处以及用何种方式照明,已经属于国家机器控制治安的范围。更有隐喻意味的是,路易十四自称“太阳王”,他挂起的那些路灯显示着,他对于夜间也不放过。

街道是王权和非法社会争夺势力的战场,在没有流血冲突的大部分时间里,路灯就是这种争夺的象征。在路易十四的时代,还用蜡烛照明,主要的街道上每隔20米才有一盏灯,像是在黑夜的大海里人为创造出来的孤岛。这些微弱的光亮显示出王权所及,但却孱弱无力,大片的黑暗依然是混乱的温床。伦敦的办法是雇用守夜人,不过这种措施依然不太理想,像是一个自欺欺人的面纱:这些守夜人和地下社会相勾结,已经不是秘密。他们的存在更重要的作用是缓和了黑夜与白昼的冲突,将这种争斗稳定在双方都可以接受的范围内。

施维尔布施很细心地发现了黑夜里两盏灯之间的关系。灯光可以是投射的、攻击性的,但也同时暴露了照明者自己。于是,当两个互有敌意的人在深夜的街道上相遇的时候,总有一个人先熄灭自己手里的灯,这样他就可以在隐藏自己的同时借别人手里的光来观察对方。光在这个时候不再象征着安全,反而让自己成为暴露的目标。地下社会深谙这个道理,他们把城市的路灯当成了孤独的卫兵,一有机会,便来破坏它。

于是在路灯的下面又出现了警察。18世纪末的时候,街道照明及其保卫占了巴黎警察局最大的支出。每一次捣毁路灯的行为都是一次微小的叛乱。雨果在《悲惨世界》里记载了1832年的巴黎起义:“在右岸、左岸、河沿、林荫大道、拉丁区、菜市场区,无数气喘吁吁的人,工人、大学生、区的工作人员读着告示,高呼:‘武装起来!’他们砸破路灯,解下驾车的马匹,挖起铺路的石块,撬下房屋的门板,拔树,搜地窖,滚酒桶,堆砌石块、石子、家具、木板,建造街垒。”之后甚至还有一章的标题叫《野孩敌视路灯》。

在19世纪末,弧光灯成了权力的新宠。除开成本不算,这种新技术简直就是权力梦寐以求的人工太阳。相对于蜡烛、油灯和煤气灯,弧光灯的亮度像是来自未来。但因为它实在是太亮了,所以弧光灯的照明脱离了街道,成为了城市照明。本质上说,弧光灯是一种独裁的自上而下的照明,光源越高,能覆盖的地方越大。在“弧光灯式”的思维里,夜晚的城市如同黑夜的大海,需要灯塔。1889年巴黎世博会在晚上开幕,馆内馆外共有1000多个弧光灯,而为这届世博会建造的埃菲尔铁塔,上面的探照灯有6万烛光,让人在数公里外都感到炫目。这种对于黑夜势力的征服曾经让人们兴奋,这种灯象征着科学可以涤荡一切污秽,街角再也不会有妓女和小偷。这是一种类似纳粹广播的机制,人们丧失了煤气灯的阀门,只能被动地观看/收听。就像有人批评启蒙(Enlightenment)是“强迫他人睁开双眼观看”一样,弧光灯的高亮度和单向度都让人们难以在日常生活照明的维度适应这一技术。权力利用科学的反扑最终也还是失败了。在爱迪生找到了钨丝之后,所有人都选择了相对温和的白炽灯。■

“技术从来不是没有代价的”

——专访施维尔布施

“不管人们如何迷信技术,这种高度建立在技术上的网络都会在某个不确定的时间和节点出现问题,更成问题的是,如今人们连技术都不信任了。这种系统越庞大,溃败时的后果就越严重。”

三联生活周刊:你怎么看待你研究过的灯光和火车的历史?很难说他们是单纯的技术史或者更大语境里的世界历史?

施维尔布施:我在写作的时候有一个宗旨:历史不能用简单的单一维度来衡量。人是历史的主角,传统的历史学家认为,是某种思想或趋势导引着人们认识一切,但人同时也是生理性的动物,并且他不能时刻——即使在思辨过程中——忽视外界和自身的肉体的影响。每一种技术都是通过人来发生作用的,而对于人到底是一种什么样的动物,今天整个世界甚至都还没有定论。

三联生活周刊:在你的书里,技术史和文化史常常混杂在一起,你对细节非常关注,你觉得,在如今的历史写作中,宏大叙事还可能吗?

施维尔布施:我的研究方式早在埃利亚斯·卡内蒂时代就已经产生了,他多元化的视野给了我很大的影响。与古典时代比,如今对于知识的分类空前繁杂,研究可以细化到令人惊讶的程度,更需要一种跨学科的眼界来看待,以为掌握了过去的一切知识,这是一种狂妄的无知。一个很好的例子是:福柯考察了中古时代疯人院和麻风病的历史,写出了非常了不起的著作,在他之前,可以说这种知识根本不存在。用一种历史观来统领真正的历史的时代过去了。

三联生活周刊:推动历史前进的力量是具体的技术还是某种俯视天下的思想?

施维尔布施:许多科学家、工程师研究一项技术,动机非常简单,可能是要解决一个具体问题,也可能仅仅是为了追求个人理想。但是世界对于一项技术的反作用力几乎是不可测的,只有当技术传播并被利用到一定程度的时候,我们才有可能回头来仔细看待它。上世纪60年代,汽车大规模普及,发达国家都在赞美福特公司给人们带来了全新的生活方式,但如今我们对于汽车的看法并非全是积极的。过多的人选择汽车,环境已经感到了不曾估计到的压力。积极的一面是:在短途旅行里,汽车是一个快速移动的私密空间,而这种空间从60年代到现在,还没有其他的交通工具可以提供。从某种意义上说,它就是民主化的马车。这些都是当时我们没有意识到的,但你看,从没有一种思想说,我们的世界应该是现在这个样子。

三联生活周刊:你的历史著作的终点通常指向现代社会的形态。现代社会是由很多系统(煤气、电话、电、交通等)构成的。比较普遍的情况是:人们在大多数系统里位于终端,享受着系统带来的好处,但同时也会想到这些系统是由完全陌生的人在远处控制的。这是不是现代人经常感到不安全和迷茫的一个原因?

施维尔布施:让人们感到不安和不确定的因素很多,但最主要的恐惧可能还来自人类对技术的不确定心理。不管人们如何迷信技术,这种高度建立在技术上的网络都会在某个不确定的时间和节点出现问题,更成问题的是,如今人们连技术都不信任了。这种系统越庞大,溃败时的后果就越严重。人们曾经在社会生活中习惯于直接面对他人,而随着类似系统越来越多,生活功能的非人格化也越来越明显,这的确会让人们在生活中感受到冷漠。

三联生活周刊:你在写照明史的时候提到,电灯和煤气灯用的能源不一样,但原理类似。如今电灯被认为是历史上最重要的发明之一,而煤气灯很少有人提及。一种技术上的改良引起了革命性的后果,这种现象是常态吗?

施维尔布施:在谈到“革命性”这个词的时候必须谨慎。我认为,这个词在当今人文科学甚至自然科学领域里,被滥用的现象都很严重。煤气灯到现在也没有消亡,它存在的意义是随着外部世界的变化而变化的。在技术范畴里,我们习惯于把“革命性”当成一个褒义词,但技术的发展从来不是单维的,后来的不一定比先前的更好。我们经常错误估计自己的步伐,比如核能曾经被认为是一种革命性的能源,并且人们因为把核能从军事中剥离而庆幸,但最近日本地震引起的核事故让我们看到,技术从来不是没有代价的。

三联生活周刊:你如何看待当今时代的电脑和互联网?

施维尔布施:电脑当然是一个伟大的发明,尤其是这种计算终端得以分配到每个人,而不是由一个机构或者政权控制的时候。粗略地说,巨型计算机是集权的,个人电脑是民主的。但这种民主有着肤浅的一面,电脑创造出了一个新的空间,也就是我们说的“第二现实”,这个空间里的一切内容都来自现实世界,可它在宣扬自身的时候却拒斥现实。遗憾的是,许多人不能看清这一点。在所有人都盯着屏幕的时候,我觉得这和电幕并没有多大区别:只要有人控制着终端就行了。

三联生活周刊:印刷术可能是个好例子,它让书本从过去几百年到现在成为文化的第一载体。不过,基于印刷术的文明依然有一个门槛,即人们要有读写能力。而如今的互联网大大降低了这一门槛,未来互联网会怎样继续影响我们的文化进程?

施维尔布施:古登堡技术是人类历史上最伟大的技术之一,它让我们告别了口头文化和权力对文字的垄断。网络是这种民主化进程的极致,电脑和网络起初和文字一样,都是少数人专属,如今这些人从贵族和教士换成了科学家和军方专家。和以前一样,我们对于这种新技术缺乏足够的准备,就像路德没有意识到印刷术有多么深远的影响一样。技术对于世界的影响是在我们的无意识里悄悄发生的。我个人不认为网络对于古登堡以后的文明是个好事,它太迅速也太有渗透力了,孩子们甚至许多成年个体都对此毫无抵抗力。图灵最早设计出计算机雏形的时候,把它看做是一种工具,我想他会对如今的网络世界感到满意。这是个充满了幻觉的世界,充满许诺的门比任何时候都多,而当你真的走进去,会发现一无所有。它的载体看起来是数字,但依然要以文字的形式呈现——考虑到过去几百年的文明进程,互联网上的文字如今暂时还只是书本世界的一个投影。但技术发展是无法预料的,就像无法预料世界上每一个个体的选择最后会导向何方一样,我持谨慎的乐观态度。■

(文 / 陆晶靖) 室内照明设计弧光灯大学问一束煤气照明系统设计