《爱情的印象》:一碗极简主义的白米饭

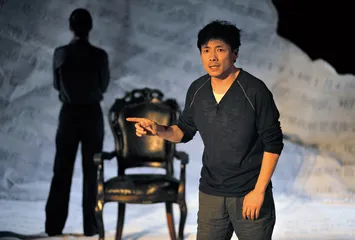

作者:石鸣 ( 话剧《爱情的印象》剧照 )

( 话剧《爱情的印象》剧照 )

一张白纸铺满了人艺实验剧场本就不大的舞台,并在尽头折上去竖起来,收于半残破的边缘。右前方竖着一架脚手梯,左前方扔着两个像米口袋一样的垫子,后方一把倒在地上的椅子则构成了这个三角形布局的最后一个顶点。椅子虽然旧得痕迹累累,但无论是从造型线条还是油漆色彩都能看出曾经的端庄厚重,高耸的椅背,向外张开的椅脚,倘若立起来一定稳若磐石。一阵叮叮咚咚的音乐声响起,是巴赫的《哥德堡变奏曲》,两个男女演员先后出场了,间杂着舞台走动和少量肢体动作。他们轮流背诵着具有书面晦涩感的大段大段的台词,每几段台词讲了一个不同的故事,故事和故事在角色之间来回跳跃,两个演员的角色身份也变来变去。除了演员念诵台词之外再没有别的音响,舞台灯光偶尔明暗变换,这就是《爱情的印象》一剧在前45分钟里给观众的第一印象。

剧本来自史铁生的小说《务虚笔记》。读过原著的人会发现,某种程度上这个剧本和原作非常“相像”,90%以上的台词借用了原小说的语言,似乎是原小说若干段落的一次重新排列组合。“第一次在排练场看他们联排的时候,我感觉,是史铁生在说话。”李六乙告诉本刊记者。剧本撰写者李健鸣向本刊记者谈起剧本改编过程时则说:“小说里好的语言我都想要,用的时候也尽量挑一些在舞台上能给观众留下印象的、不是特别困难的爱情、性、叛徒的命题等等。我觉得比较缺憾的是,原小说里还有生与死的讨论,不可能都放进来,现在的台词里哲学讨论已经很密集了。思想的难度是存在的,这也是我有意而为,无论是对表演者还是对观看者来说,我都希望有这样一种理解的距离存在。看这个话剧,应该不是一种消费,而是一种挑战。”

这部剧一直要到第二幕开始,观众才逐渐体会到一些趣味所在。布景纹丝不动,灯光也没有太大变化,两个演员以同样的先后顺序上场,说的是与第一幕开头几乎一模一样的台词,人物角色却已经完全换过了。接下去,观众听出来,这分别是上一幕开头两个角色的恋人,他们从另一个角度讲述着他们所知道的故事和各自的爱情史,一些全新而又似曾相识的细节,细致地呼应着前45分钟。

“我就是在史铁生的文学语言基础上,制造出了一个话剧可以完成的结构。”李健鸣对本刊记者说,“就是这栋快要被拆迁的房子,人物因这座房子而相遇、对话又散开,剧情也因这座房子而有了悬念。剧本最后结尾说,到底住在这个房子里的是你还是另外一个女孩?也许我们都进了这栋房子,也许我们是进了别的房子,都不重要。戏剧里这种真实与虚拟、印象和现实交错的气氛,也是对原小说的哲学氛围的保留。”

“这个剧本在写作之初就是一个非传统戏剧的结构,因此也就确立了这个戏未来大的风格和演绎方式。”李六乙告诉本刊记者,“戏里会出现一瞬间时间停止了,但是实际上戏剧继续在发展、延伸,时间消失了,但空间仍存在。而这个戏的有趣之处在于,演员极本真、极生活的表演,却放在一个极抽象的情境里面,这本身就有张力。按正常逻辑来讲,背景应该映衬真实的生活,应该是很写实的,桌椅板凳,一个家,以及一个要搬家的空房子。但是我们特意把这种内容上的生动放在一个极其简约,以至于完全不真实的空间里,因此就形成了一个特别的戏剧效果。”

舞台布景的简约主义,是全剧组人员一开始就达成的共识。“我就觉得那是一个洁白的东西,一定要做出白色的感觉。”李六乙这样向本刊记者描述他第一次读到剧本的感觉。他多年的舞美搭档谭韶远反复阅读原小说后,几乎没花什么功夫就完成了设计构思。“出发点就是还原读书、书页给人的抽象和想象的感觉,给观众恍惚的瞬间,觉得演员就是从书本里走来。”他说。那张白纸上印有密密麻麻的文字,全部由史铁生夫人选自《务虚笔记》,共有3000多字。“而那把椅子,也有着特别的含义。”谭韶远告诉本刊记者,“不仅是台词里指明是父亲的椅子,我觉得那应该是一把读书人的椅子,有可能就是史铁生老师的椅子。这把椅子在小说里、剧本里都反复提到过,其实是书房里的一种椅子,而且属于那个逝去的年代。椅子本身的时间一定很长,经历了那么多岁月,它起到的功能简单,但是对一个写作、看书的人来说,曾经提供了一种不可或缺的舒适。一开始想用轮椅,后来觉得不好,太写实,就换成了现在观众看到的造型。”

在音乐上,李六乙也几乎是一开始就认定了巴赫。“台词一开始就有,母亲在弹琴。”李健鸣说,“本来我想到,铁生喜欢肖邦,结果听了许多肖邦后,比如他的《第二钢琴协奏曲》,觉得并不合适,还是太激情了。同时也不能太低沉,要比较中性,所以觉得还是巴赫比较好。”

然而,在具体如何诠释剧本的时候,剧组却在简约主义这一原则上分裂为两派意见。一方认为,应该把极简的风格贯彻始终,最大限度地削减演员表演之外的戏剧手段,不要使用太多的技术和技巧,以突出强调演员和文本本身。另一方则主张,应该使用一些戏剧性手段去烘托演员,尽量将台词蕴含的澎湃情感引导和抒发出来使之更饱满,把原文本文学性的时间要素转换为舞台上戏剧性的空间力量。

在争论中,最终极简主义这一派占了上风。音乐的使用次数大幅削减,最终仅剩下短暂的三处——剧始、剧终和幕间过渡。整个戏也不再刻意在节奏上去做调整和变化,原先设想用若干个闹钟的“滴答滴答”声等手段来辅助强化3分钟、3分钟节奏,这一想法也被放弃。“以前还曾想过要用一个技术,比如说,使用多媒体。”李六乙告诉本刊记者,“用光打在布景的白纸上,文字在流动,观众的视线便会去阅读。”这些后来都出于对简约的追求而放弃了。“现在这个剧,实际上是在有意识地把朴素、简洁推向极致,减少戏剧性,甚至减少到观众难以接受的程度。”

“去除掉所有戏剧的修饰手段的初衷,是希望演员能充分发挥他们的才华。”李健鸣说,“我写这个剧本时,特意写成这种一人多角的形式,这样演员演起来才会过瘾。这部剧里是两个演员扮演了7个角色,主要角色有4个,其实本来可以安排下半场另外两个演员来演,但是我们没有这么做。”

“现在这个剧,在取舍之间,差不多是把戏剧性降到了一碗白米饭的度。”李六乙说,“就是这么一碗米饭,上面就撒了那几颗芝麻,就特别香。或者是日本的饭团,清香朴素,就是荷叶的味道。这个戏可能现在就是这样的感觉。”“这是我喜欢的风格,但不知道观众怎么样。”李健鸣说,“说没有压力是假的,但是我对这个戏的追求始终如一,希望它能大气,不俗气。”■

(文 / 石鸣) 一碗李六乙极简主义爱情白米饭演员印象