武英殿书画:第二轮锦衣夜行

作者:王星 ( 顾闳中《韩熙载夜宴图》(局部) )

( 顾闳中《韩熙载夜宴图》(局部) )

与场外的内敛形成对照的,是武英殿内那些近乎“霸气外露”的展品。王羲之《兰亭序》卷(传唐褚遂良摹本)、董源《潇湘图》、阎立本《步辇图》、顾闳中《韩熙载夜宴图》、展子虔《游春图》、韩滉《五牛图》、顾恺之《洛神赋图卷》(宋摹)、王献之《中秋帖》、王希孟《千里江山图》……这些珍品在其他博物馆都会单设特展陈列,在武英殿中却如同锦衣夜行一般沉默地交替展出。自2008年4月21日至2010年11月15日,这一历时3年、被称为“故宫藏历代书画展”的系列展览分9期在武英殿展出。具体而言:每年3期,每期3个月,冬季间隔一休整期,每期展品60~70件,涵盖晋、唐、宋、元直至明、清。

2011年春,“故宫藏历代书画展”第二轮的第一期开展。故宫官方关于这一轮展览的新闻通告中说:“它将为此前未曾观赏过的人弥补缺失的遗憾,也将为此前看过该期展览的人提供温故而知新的机会。”的确,很多人是在武英殿第一轮展览临近尾声时,才留意到上演在故宫西路的这场华丽大戏的。但只轻描淡写把这归结于“宣传不够”,实在有些冤枉故宫:“奥运献礼”、“武英殿常驻展首展”、“顶级国宝亮相”,回顾当年各种报道,故宫几乎已经将可能的“宣传亮点”都已用尽,一场大展却依然湮没在2008年的诸多盛事中。反倒是5月初,一则博文上爆料的“水滴潇湘”事件,促成了更多人前往武英殿,观瞻传闻中的“故宫毁了国宝《潇湘图》卷”是否属实。事件后,故宫对最初设计有欠合理的换气口位置进行了改造,不曾再出现纰漏,随后第二期与第三期中重磅登场的《步辇图》、《韩熙载夜宴图》乃至《游春图》,便也就在一片太平无事中不带一片云彩地“出将”、“入相”。3年展期间虽持续有新换展品的通告,武英殿内总是波澜不惊。

采访中,故宫书画部副主任曾君告诉本刊记者:“3个月的展出周期、冬天休整期以及展品每次展出间近3年的休眠期,都是从有利于纸绢类书画的保护方面考虑而采取的措施。古书画的展出对温度、湿度、光照都有严格的技术要求,北京冬天寒冷干燥,武英殿中的恒温恒湿不好控制,同时也需要一段时间维护展厅设备,因此武英殿要在冬天休整。”另据故宫展览部副主任马继革介绍,将重量级展品分期展出,主要是照顾到各地参观者不同的来访时间。但一连举办9期的计划,几乎是从最初策展时就确定的:“只有足够丰富的展品才能确保3年9期同等水平的大展,而故宫对自己的书画收藏有足够的信心。”

与第一轮三年巡展相伴的是,几乎已经陷入死循环的关于北京故宫是否真的“有宫无宝”的争论。就书画藏品部分而言,故宫院长郑欣淼的介绍应当已可视作定论:“北京故宫有书画15万件左右,约占世界公立博物馆所藏中国古代书画的1/4,其中约1/3具有较高的学术价值和欣赏价值;有近420件元以前的绘画,310件元以前的书法……元以前书画总收藏量,数量上北京故宫低于台北‘故宫’。但相对严格的鉴定工作,使得北京故宫早期(元以前)书画中,很少有早期和晚期(明清)之争。在绘画的时代方面,北京故宫的早期藏品反映了各个历史时期的绘画面貌,特别是东晋顾恺之的两件北宋摹本《列女图》卷和《洛神赋图》卷,真实地反映了汉魏六朝时期的绘画风格。就唐、五代、两宋绘画而言,台北‘故宫’在数量上较北京故宫要多,但北京故宫元代绘画众多的收藏量和完善的品质堪称世界之冠。就宋代绘画而言,台北‘故宫’的山水画珍品多于北京故宫,但北京故宫的人物画珍品则占有重要地位。北京故宫绘画藏品种类较全面,除卷轴画外,还藏有版画、年画、清宫油画、玻璃画、屏风画、贴落等,这些是台北‘故宫’所缺乏和不足的。此外,北京故宫还有10件唐宋壁画、7件唐五代敦煌纸绢画、1铺元代大幅壁画等。北京故宫庋藏的明清大幅宫廷书画也是台北‘故宫’所缺少的,因为这些在文物南迁时有一定的运输难度。由于台北‘故宫’主要接收的是清宫旧藏历代书画,而18、19世纪的‘扬州八怪’、‘京江画派’,清初的‘金陵诸家’、‘四僧’等许多流派的绘画和书法为清宫所缺,如今已是国之重宝。北京故宫于上世纪60年代初已将上述几个时期的书画收藏齐备。在书法方面,台北‘故宫’的收藏量和品质不如北京故宫。北京故宫有4万多通明清尺牍,其中蕴含着巨大的文献价值和艺术价值,远胜台北‘故宫’在这方面的收藏。在碑帖方面,北京故宫的碑帖善本占全国大多数。目前尚没有见到文物南迁中有关碑帖的记录。”

“故宫藏历代书画展”第二轮的第一期目前已经开展,此次展期为4月1日至6月14日,展品基本与第一轮相同。其中晋、唐、宋、元书画原计划展出国宝12件,均为一级甲等文物,只有王羲之《兰亭序》卷(传唐褚遂良摹本)因要参加今年9月的“兰亭大展(暂名)”而依据“三年休眠期”的原则暂不展出。明代书画展品22件,第一轮曾展出的仇英《兰亭图》扇面,同因“兰亭大展”的原因而替换为仇英《归汾图》卷。清代书画展品35件。2011年“五一”节高峰期,故宫迎接了9万游客,与历史纪录14.7万尚有一段距离,武英殿中也一如既往地平和。虽然开展近一个月的首轮报道中已经再度出现《潇湘图》的噱头,所谓“修复后再度亮相”(其实2008年“滴水”事件后仅隔一天《潇湘图》已经恢复展出)。“展”还是“藏”,这是博物馆界著名的两难问题,对于一座基于木结构古建筑基础上的博物馆而言更是如此。只是对于这片拥有辉煌的“三大殿”的建筑群而言,游客的选择似乎又是轻而易举的。■

( 韩滉《五牛图》》(局部) )

( 韩滉《五牛图》》(局部) )

故宫武英殿第二轮第一期书画展品

唐 欧阳询行 楷书卜商读书帖页

( 阎立本《步辇图》(局部) )

( 阎立本《步辇图》(局部) )

五代南唐 卫贤 高士图卷

五代南唐 董源 潇湘图卷

( 王希孟《千里江山图》(局部) )

( 王希孟《千里江山图》(局部) )

北宋 黄庭坚 行楷书送

四十九侄诗卷

( 《关山行旅图》轴(局部)

明,戴进作,纸本,设色,纵61.8厘米,横29.7厘米

本幅署款“静庵”,无年款,从趋于成熟的集大成面貌判断,当作于戴进晚年的天顺年间(1457~1464年)。戴进(1388~1462年),字文进,号静庵,又号玉泉山人,浙江钱塘(今杭州)人。一生经历坎坷,画风几经变化。青少年时居家习画,受画工父亲戴景祥影响,画法从工笔入手,善绘写真的肖像和精工的寺观佛像,同时又受流行江浙地区的南宋“院体”影响,作劲健一路水墨山水。40岁左右应征入京进宫待诏仁智殿,因同行嫉妒进谗,故离开宫廷而流寓京城。居京期间承宗诸家,兼容并蓄,风貌多变,所承传统涉及北宋李郭、南宋马夏、米氏云山、元代盛懋、文人水墨法和浅绛山水等方面。54岁左右离京返乡,晚年卖画课徒,风格日见成熟,典型面貌是从南宋“院体”演化而成的雄劲简逸山水,同时也有融诸家之长、行利兼具的集大成画风。他独树一帜的绘画形成诸多追随者,遂开创了“浙派”。

作品所取题材和布局均源自北宋李成、郭熙派系。自五代关仝后,《关山行旅图》成为历代山水大家无不染指的题材,范宽、戴进、唐寅等人莫不有巨作传世。“关山行旅”之所以受到欢迎,与它对创作者技法上的全面要求息息相关。 )

( 《关山行旅图》轴(局部)

明,戴进作,纸本,设色,纵61.8厘米,横29.7厘米

本幅署款“静庵”,无年款,从趋于成熟的集大成面貌判断,当作于戴进晚年的天顺年间(1457~1464年)。戴进(1388~1462年),字文进,号静庵,又号玉泉山人,浙江钱塘(今杭州)人。一生经历坎坷,画风几经变化。青少年时居家习画,受画工父亲戴景祥影响,画法从工笔入手,善绘写真的肖像和精工的寺观佛像,同时又受流行江浙地区的南宋“院体”影响,作劲健一路水墨山水。40岁左右应征入京进宫待诏仁智殿,因同行嫉妒进谗,故离开宫廷而流寓京城。居京期间承宗诸家,兼容并蓄,风貌多变,所承传统涉及北宋李郭、南宋马夏、米氏云山、元代盛懋、文人水墨法和浅绛山水等方面。54岁左右离京返乡,晚年卖画课徒,风格日见成熟,典型面貌是从南宋“院体”演化而成的雄劲简逸山水,同时也有融诸家之长、行利兼具的集大成画风。他独树一帜的绘画形成诸多追随者,遂开创了“浙派”。

作品所取题材和布局均源自北宋李成、郭熙派系。自五代关仝后,《关山行旅图》成为历代山水大家无不染指的题材,范宽、戴进、唐寅等人莫不有巨作传世。“关山行旅”之所以受到欢迎,与它对创作者技法上的全面要求息息相关。 )

北宋 米芾 行书珊瑚帖页

北宋 梁师闵 芦汀密雪图卷

( 《潇湘图》卷

五代·南唐,董源作,绢本,

设色,纵50厘米,横141.4厘米

本幅无作者款印,明朝董其昌得此图后视为至宝,并根据《宣和画谱》中的记载,定名为董源《潇湘图》,后入清宫内府收藏。图绘一片湖光山色,山势平缓连绵,大片水面中沙洲苇渚映带无尽。画面中以水墨间杂淡色,山峦多运用点皴,几乎不见线条。五代至北宋初年是中国山水画的成熟阶段,形成了不同风格,后人概括为“北派”与“南派”两支。董源此图被画史视为“南派”山水的开山之作。在隋代展子虔的《游春图》中,还没有皴笔,皴笔对中国山水技法来说是逐步完善的标志。“皴”是一种辅助勾线时的效果,包括物体的阴阳、体积、质感、纹理。皴法有很多种,董源所用的短麻皮皴、长麻皮皴都归于圆线皴,圆线皴在皴法中的变化是最多的,多数表现江南土石相交杂的山。点皴的效法也是这样从自然中慢慢提炼的,点皴不仅可以表现郁郁葱葱的大树,又可表现出山石的坑窝及剥蚀不平的岩石。

董源(?~962年),五代时南唐画家,源,一作元,字叔达,钟陵(今江西进贤)人,南唐中主时任北苑使。《宣和画谱》中记载董源作品甚多,但传世寥寥。传董源山水有“水墨”和“青绿”两类,今仅见“水墨”一路,多作江南一带山水景色,幽旷平和,得山水之神气,意趣天真,品格高古,开创江南画派特有风格。后世巨然继承董源衣钵,与之并称“董巨”。董源水墨作画,近看笔黑不分,似乎杂乱无章;远看但见近山远水,景物粲然,历历在目,被誉为“粗头乱服之中出章法”的变体画家。宋《梦溪笔谈》曾评论董源的山水画为:“其用笔甚草草,近视之几不类物象,远观则景物粲然。”

传世的董源山水卷极少,故多有争议。此卷据故宫官方介绍得自张大千——1952年,张大千决定移居海外,设法卖画以筹旅费。为了不使古代名迹落在外国人手里,张大千托可靠朋友将大风堂的镇山之宝、五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》、五代董源的《潇湘图》、宋代刘道士的《万壑松风图》及一批珍贵的文物书画以低价卖给了大陆,由国家文物局收购,每幅仅要1万美元,远低于当时香港古字画市场的一般行情。故有人说,张大千实际是将画“赠送”给了祖国。1959年,国家文物局将董源《潇湘图》卷等拨交给故宫博物院。 )

( 《潇湘图》卷

五代·南唐,董源作,绢本,

设色,纵50厘米,横141.4厘米

本幅无作者款印,明朝董其昌得此图后视为至宝,并根据《宣和画谱》中的记载,定名为董源《潇湘图》,后入清宫内府收藏。图绘一片湖光山色,山势平缓连绵,大片水面中沙洲苇渚映带无尽。画面中以水墨间杂淡色,山峦多运用点皴,几乎不见线条。五代至北宋初年是中国山水画的成熟阶段,形成了不同风格,后人概括为“北派”与“南派”两支。董源此图被画史视为“南派”山水的开山之作。在隋代展子虔的《游春图》中,还没有皴笔,皴笔对中国山水技法来说是逐步完善的标志。“皴”是一种辅助勾线时的效果,包括物体的阴阳、体积、质感、纹理。皴法有很多种,董源所用的短麻皮皴、长麻皮皴都归于圆线皴,圆线皴在皴法中的变化是最多的,多数表现江南土石相交杂的山。点皴的效法也是这样从自然中慢慢提炼的,点皴不仅可以表现郁郁葱葱的大树,又可表现出山石的坑窝及剥蚀不平的岩石。

董源(?~962年),五代时南唐画家,源,一作元,字叔达,钟陵(今江西进贤)人,南唐中主时任北苑使。《宣和画谱》中记载董源作品甚多,但传世寥寥。传董源山水有“水墨”和“青绿”两类,今仅见“水墨”一路,多作江南一带山水景色,幽旷平和,得山水之神气,意趣天真,品格高古,开创江南画派特有风格。后世巨然继承董源衣钵,与之并称“董巨”。董源水墨作画,近看笔黑不分,似乎杂乱无章;远看但见近山远水,景物粲然,历历在目,被誉为“粗头乱服之中出章法”的变体画家。宋《梦溪笔谈》曾评论董源的山水画为:“其用笔甚草草,近视之几不类物象,远观则景物粲然。”

传世的董源山水卷极少,故多有争议。此卷据故宫官方介绍得自张大千——1952年,张大千决定移居海外,设法卖画以筹旅费。为了不使古代名迹落在外国人手里,张大千托可靠朋友将大风堂的镇山之宝、五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》、五代董源的《潇湘图》、宋代刘道士的《万壑松风图》及一批珍贵的文物书画以低价卖给了大陆,由国家文物局收购,每幅仅要1万美元,远低于当时香港古字画市场的一般行情。故有人说,张大千实际是将画“赠送”给了祖国。1959年,国家文物局将董源《潇湘图》卷等拨交给故宫博物院。 )

南宋 马远 水图卷

南宋 李唐 采薇图卷

( 《采薇图》卷(局部)

宋,李唐作,绢本,水墨淡设色,纵27.2厘米,横90.5厘米

本幅以殷末伯夷、叔齐“不食周粟”的故事为题材。徐悲鸿曾对此图高度赞赏:“至人物神情之华贵、高妙,是与米兰藏达·芬奇之耶稣,与门兴藏丢勒之使徒同为绘画史上的极峰。”李唐(约1049~1130年),字希古,河阳三城(今河南省孟县)人。约在北宋宣和年间入宫廷宣和画院供职。金兵陷汴梁(今河南开封)后,南渡流落临安(今浙江省杭州),以近80岁的高龄入绍兴画院。其山水宗法荆浩、关仝、范宽,又加以变化。布局多取近景,突出主峰或崖岸,山石作小斧劈皴,墨色与勾皴往往一次完成。用笔劲健,积墨深厚,画风沉郁雄壮。晚岁遂自成一家,开启南宋山水画一代新风,与刘松年、马远、夏圭共创南宋“院体”,画史并称为“南宋四家”。传世作品有《万壑松风图》轴、《采薇图》卷等。史传他极擅画牛,但存世作品真伪难辨。

《采薇图》卷的线条方而折、刚而硬,本身有起止粗细的变化,尤其出现了顿挫线,一般称之为“折芦描”。这种线条既不同于顾恺之“春蚕吐丝式”的温雅平和,也不同于张僧繇、吴道子式的点、斫、曳、拂之豪纵,而是具有一定的刚怒之气。自古论者常谓李唐后期画风“不合古法”、“欠古法”。山水画中的斧劈皴乃成熟于李唐,尤其是大斧劈皴。

清代广东南海人吴荣光《辛丑销夏记》中曾记载其收藏《采薇图》卷的周折,故宫藏李唐《采薇图》卷属徐伯郊20世纪50年代抢救性回购文物之列。 )

( 《采薇图》卷(局部)

宋,李唐作,绢本,水墨淡设色,纵27.2厘米,横90.5厘米

本幅以殷末伯夷、叔齐“不食周粟”的故事为题材。徐悲鸿曾对此图高度赞赏:“至人物神情之华贵、高妙,是与米兰藏达·芬奇之耶稣,与门兴藏丢勒之使徒同为绘画史上的极峰。”李唐(约1049~1130年),字希古,河阳三城(今河南省孟县)人。约在北宋宣和年间入宫廷宣和画院供职。金兵陷汴梁(今河南开封)后,南渡流落临安(今浙江省杭州),以近80岁的高龄入绍兴画院。其山水宗法荆浩、关仝、范宽,又加以变化。布局多取近景,突出主峰或崖岸,山石作小斧劈皴,墨色与勾皴往往一次完成。用笔劲健,积墨深厚,画风沉郁雄壮。晚岁遂自成一家,开启南宋山水画一代新风,与刘松年、马远、夏圭共创南宋“院体”,画史并称为“南宋四家”。传世作品有《万壑松风图》轴、《采薇图》卷等。史传他极擅画牛,但存世作品真伪难辨。

《采薇图》卷的线条方而折、刚而硬,本身有起止粗细的变化,尤其出现了顿挫线,一般称之为“折芦描”。这种线条既不同于顾恺之“春蚕吐丝式”的温雅平和,也不同于张僧繇、吴道子式的点、斫、曳、拂之豪纵,而是具有一定的刚怒之气。自古论者常谓李唐后期画风“不合古法”、“欠古法”。山水画中的斧劈皴乃成熟于李唐,尤其是大斧劈皴。

清代广东南海人吴荣光《辛丑销夏记》中曾记载其收藏《采薇图》卷的周折,故宫藏李唐《采薇图》卷属徐伯郊20世纪50年代抢救性回购文物之列。 )

元 鲜于枢 行书杜工部行次

昭陵诗卷

( 《芦汀密雪图》卷(局部)

北宋,梁师闵绘,绢本,设色,纵26.5厘米,横145.6厘米

此卷为梁师闵代表作,亦有说传世孤作。卷后有元赵巖题诗:“江天雪意暮萧萧,望外寒沙半落潮。鸂鶒双眠看画里,潇湘极目梦魂遥。”画幅中有乾隆御题:“鸳鸯两两相随逐,不为严寒异故心。”款写在画幅后端中部,“芦汀密雪,臣梁师闵画”9个小字,无印章。装裱属“宣和装”典型样式,前后用黄绢隔水,前端用湖色天头绫,尾纸为高丽笺纸,共用玺7方。前隔水宋徽宗题“梁师闵芦汀密雪”,后纸元代赵伇、明代朱元璋两家题跋。钤“宣和”、“政和”、“大观”、“皇姊图书”等鉴藏印27方。

梁师闵(生卒年不详,约活动于11世纪至12世纪初),字循德,汴梁(今河南开封)人。宋徽宗时官至左武大夫、忠州刺史。工诗文书画,尤善花鸟翎毛。这是一幅山水与花鸟相结合的小景画,虽然截取的是池边的一角,但小中见大,仍有辽阔浩淼之趣。

此卷在《宣和画谱》、《石渠宝笈·初编》、《诸家藏画簿》等都有著录。 )

( 《芦汀密雪图》卷(局部)

北宋,梁师闵绘,绢本,设色,纵26.5厘米,横145.6厘米

此卷为梁师闵代表作,亦有说传世孤作。卷后有元赵巖题诗:“江天雪意暮萧萧,望外寒沙半落潮。鸂鶒双眠看画里,潇湘极目梦魂遥。”画幅中有乾隆御题:“鸳鸯两两相随逐,不为严寒异故心。”款写在画幅后端中部,“芦汀密雪,臣梁师闵画”9个小字,无印章。装裱属“宣和装”典型样式,前后用黄绢隔水,前端用湖色天头绫,尾纸为高丽笺纸,共用玺7方。前隔水宋徽宗题“梁师闵芦汀密雪”,后纸元代赵伇、明代朱元璋两家题跋。钤“宣和”、“政和”、“大观”、“皇姊图书”等鉴藏印27方。

梁师闵(生卒年不详,约活动于11世纪至12世纪初),字循德,汴梁(今河南开封)人。宋徽宗时官至左武大夫、忠州刺史。工诗文书画,尤善花鸟翎毛。这是一幅山水与花鸟相结合的小景画,虽然截取的是池边的一角,但小中见大,仍有辽阔浩淼之趣。

此卷在《宣和画谱》、《石渠宝笈·初编》、《诸家藏画簿》等都有著录。 )

元 赵孟頫 秀石疏林图卷

元 王振朋 伯牙鼓琴图卷

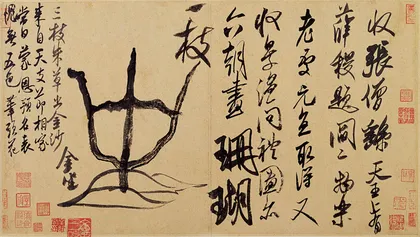

( 《珊瑚帖》页

北宋,米芾书,纸本,行书,纵26.6厘米,横47.1厘米

此帖是米芾与人谈论收藏情况的一封书信,释文为:“收张僧繇天王,上有薛稷题。阎二物,乐老处元直取得。又收景温《问礼图》,亦六朝画。珊瑚一枝。三枝朱草出金沙,来自天支节相家。当日蒙恩预名表,愧无五色笔头花。”另有《复官帖》附于《珊瑚帖》之后,故又名《珊瑚复官二帖》。《珊瑚复官二帖》今都属故宫收藏,因武英殿展线有限,故只展这一开。米芾,字元章(初名黻,后改芾)。祖籍太原,后迁襄阳(今湖北襄阳)。生卒年有多种说法,主要活动于10世纪下半叶。此帖是米芾晚年的著名行书书迹,随意而书,神韵自然。元代虞集评言:“神气飞扬,筋骨雄毅,而晋魏法度自整然也。”元代施光远称其“当为米书中铭心绝品,天下第一帖”。《珊瑚帖》用的书写材料也很特殊,纸上竹纤维束较多,据说是迄今发现最早的用竹纸书写的作品。

信中言及珊瑚笔架即随手插图一幅,据信为米芾唯一传世画迹。《宋史·米芾传》载:“画山水人物,自名一家。尤工临移,至乱真不可辨。”但米芾画迹不存在于世,目前唯一能见到的只《珊瑚帖》中这“半幅”。有说:“倘若把底座拉长,略加坡度,笔架缩小插在山坡上,那就成了米家山水最基本的骨架。”

《珊瑚帖》曾经南宋内府,元郭天锡、季宗元、施光远、肖季馨,清梁清标、王鸿绪、安岐、永瑆、裴伯谦递藏。后归张伯驹。1956年张伯驹捐献给文化部文物局,拨故宫博物院藏。 )

( 《珊瑚帖》页

北宋,米芾书,纸本,行书,纵26.6厘米,横47.1厘米

此帖是米芾与人谈论收藏情况的一封书信,释文为:“收张僧繇天王,上有薛稷题。阎二物,乐老处元直取得。又收景温《问礼图》,亦六朝画。珊瑚一枝。三枝朱草出金沙,来自天支节相家。当日蒙恩预名表,愧无五色笔头花。”另有《复官帖》附于《珊瑚帖》之后,故又名《珊瑚复官二帖》。《珊瑚复官二帖》今都属故宫收藏,因武英殿展线有限,故只展这一开。米芾,字元章(初名黻,后改芾)。祖籍太原,后迁襄阳(今湖北襄阳)。生卒年有多种说法,主要活动于10世纪下半叶。此帖是米芾晚年的著名行书书迹,随意而书,神韵自然。元代虞集评言:“神气飞扬,筋骨雄毅,而晋魏法度自整然也。”元代施光远称其“当为米书中铭心绝品,天下第一帖”。《珊瑚帖》用的书写材料也很特殊,纸上竹纤维束较多,据说是迄今发现最早的用竹纸书写的作品。

信中言及珊瑚笔架即随手插图一幅,据信为米芾唯一传世画迹。《宋史·米芾传》载:“画山水人物,自名一家。尤工临移,至乱真不可辨。”但米芾画迹不存在于世,目前唯一能见到的只《珊瑚帖》中这“半幅”。有说:“倘若把底座拉长,略加坡度,笔架缩小插在山坡上,那就成了米家山水最基本的骨架。”

《珊瑚帖》曾经南宋内府,元郭天锡、季宗元、施光远、肖季馨,清梁清标、王鸿绪、安岐、永瑆、裴伯谦递藏。后归张伯驹。1956年张伯驹捐献给文化部文物局,拨故宫博物院藏。 )

明 宋克 章草书进学解卷

明 沈度 楷书盘谷序轴

( 《柳荫坐钓图》轴(局部)

明,沈周绘,绫本,设色,纵136.3厘米,横23.6厘米

本幅自题五绝诗:“树根容我坐,八座未云安。芸屦春泥湿,荷衣晓露干。沈周。”钤“寄傲”(朱文、椭圆)印、“启南”(朱文)印。根据本幅所钤“墨林山人”、“项叔子”、“项元汴印”等鉴藏印,可知作品曾经明末收藏家项元汴收藏。

沈周(1427~1509年),字启南,号石田,晚号白石翁,长洲(今江苏苏州)人。世代隐居吴门,父亲恒古、伯父贞吉均善画。他早年承受家学,兼师杜琼,后博学宋元诸家,自成一格。一生布衣,优游林下,为人敦厚,笃于友谊,性情随和,胸襟磊落,是吴中众望所归的贤达长者。绘画上擅长山水、花鸟,尤以山水著称,有粗、细两种面貌。早年主宗王蒙,上追董巨,以细笔为主;40岁以后博取诸家,着意于黄公望,风格逐渐变粗,形成粗笔风貌;60岁后汲取吴镇画法,笔墨疏简苍劲,格调雄健宏阔。其成熟时期的山水,笔墨上既吸收了宋院体和明浙派的硬度和力感,又保留了元人的含蓄笔致,于苍中带秀,刚中见柔。构图造境方面,无论繁复或简略,都强调山川宏阔之“势”,一改元人空寂之境,又着意于朴实的“质”,于拙中藏巧。他的画风开创了“吴派”,与文徵明、唐寅、仇英并称“吴门四家”。

故宫书画部副主任曾君介绍:“《柳荫坐钓图》没有年款,从风格判断是沈周晚年的作品,具有独创性的本色画。沈周早年主要临仿董巨、元四家,刻画比较精细,画法严谨,中锋多于侧笔。晚年则吸收了北派山水的力度,披麻皴变为短斫,石头渐趋方造型,用侧锋较多。晚年笔墨纯熟,随意挥写便可表达自己的性情。构图简练,人物描绘概括。浓墨的苔点和淡墨的皴法拉开距离,反差大,画面更有层次感。而且苔点离开了山石的主体,在轮廓线外点几层,相当随意。从这幅绘画可以看到沈周随意、松动的用笔和粗简、老辣的风格。” )

( 《柳荫坐钓图》轴(局部)

明,沈周绘,绫本,设色,纵136.3厘米,横23.6厘米

本幅自题五绝诗:“树根容我坐,八座未云安。芸屦春泥湿,荷衣晓露干。沈周。”钤“寄傲”(朱文、椭圆)印、“启南”(朱文)印。根据本幅所钤“墨林山人”、“项叔子”、“项元汴印”等鉴藏印,可知作品曾经明末收藏家项元汴收藏。

沈周(1427~1509年),字启南,号石田,晚号白石翁,长洲(今江苏苏州)人。世代隐居吴门,父亲恒古、伯父贞吉均善画。他早年承受家学,兼师杜琼,后博学宋元诸家,自成一格。一生布衣,优游林下,为人敦厚,笃于友谊,性情随和,胸襟磊落,是吴中众望所归的贤达长者。绘画上擅长山水、花鸟,尤以山水著称,有粗、细两种面貌。早年主宗王蒙,上追董巨,以细笔为主;40岁以后博取诸家,着意于黄公望,风格逐渐变粗,形成粗笔风貌;60岁后汲取吴镇画法,笔墨疏简苍劲,格调雄健宏阔。其成熟时期的山水,笔墨上既吸收了宋院体和明浙派的硬度和力感,又保留了元人的含蓄笔致,于苍中带秀,刚中见柔。构图造境方面,无论繁复或简略,都强调山川宏阔之“势”,一改元人空寂之境,又着意于朴实的“质”,于拙中藏巧。他的画风开创了“吴派”,与文徵明、唐寅、仇英并称“吴门四家”。

故宫书画部副主任曾君介绍:“《柳荫坐钓图》没有年款,从风格判断是沈周晚年的作品,具有独创性的本色画。沈周早年主要临仿董巨、元四家,刻画比较精细,画法严谨,中锋多于侧笔。晚年则吸收了北派山水的力度,披麻皴变为短斫,石头渐趋方造型,用侧锋较多。晚年笔墨纯熟,随意挥写便可表达自己的性情。构图简练,人物描绘概括。浓墨的苔点和淡墨的皴法拉开距离,反差大,画面更有层次感。而且苔点离开了山石的主体,在轮廓线外点几层,相当随意。从这幅绘画可以看到沈周随意、松动的用笔和粗简、老辣的风格。” )

明 戴进 关山行旅图轴

明 林良 灌木集禽图卷

( 《高士图》卷

五代,卫贤作,绢本,设色,

纵134.5厘米,横52.5厘米

本幅无款识,卷前有宋徽宗赵佶瘦金书标题“卫贤高士图”,描绘汉代隐士梁鸿与妻孟光“相敬如宾、举案齐眉”的故事,其尺寸与唐五代时屏风画面大体近似。《宣和画谱》记载北宋内府共收藏有6幅卫贤《高士图》,为六扇屏风画面,分别画黔娄、楚狂、老莱子、王仲孺、于陵子、梁伯鸾六位隐士,有学者认为《高士图》可能是这六扇屏风画之一。但到北宋时已将6幅改为长卷,其后仅存此图。

卫贤(生卒年不详,活动于公元10世纪),五代南唐画家,长安(今陕西西安)人。善界画,被称为唐以来“第一能手”。此图虽为主题人物画,实则集山水、人物、建筑画为一体。山石多用干笔皴擦,注意用墨色的深浅对比,强调峰岫的凹凸和凝重的质感,石上干笔点苔的技法更是独创。房屋和木栏栅篱用界笔描绘。“界笔”是中国古代建筑、家具、舟车画中描绘直线的工具,为一圆形笔套,作画时将毛笔放在套里,只露出毫尖,然后将其靠在直尺上移动,毫尖露出的长短决定线条的粗细。本幅被称为今天我们能见到的传世卷轴画中年代最早的以界笔“植柱构梁”的建筑画迹之一。

卫贤《高士图》卷为立幅,但装裱成手卷形式,即自右向左横向展示以便于案头观赏,属北宋内府“宣和装”。宋徽宗赵佶对宫内书画旧藏进行重新装裱,并亲自题写标签,世称“宣和装”。其装裱格式为:卷前有绫天头和黄绢隔水,骑缝处押朱文“御书”葫芦形印。隔水上有赵佶亲书题签,签上押朱文双龙图案印,另在本幅与后黄绢隔水上钤“政和”、“宣和”骑缝印。后黄绢隔水与拖尾纸上押“政”、“和”朱文连珠印,押尾纸正中押九叠文“内府图书之印”大方印。以上徽宗印玺共计7处,世称“宣和七玺”。

此图曾经宋周密《云烟过眼录》、明张丑《清河书画舫》、清孙承泽《庚子销夏记》、安岐《墨缘汇观》、《石渠宝笈·续编》、阮元《石渠随笔》等书著录,因此被认定是一件递藏有绪、鉴定界公认的五代卫贤真迹。据杨仁恺《国宝沉浮录——故宫散佚书画见闻考略》载,1952年3月,长春市公安局发现一些居民和古玩商人有从伪满皇宫流散出来的书画,东北人民政府组成工作组赴长春回收,杨仁恺是工作组的重要成员。清查从“国兵”朱国恩开始,他是小白楼之劫的主角之一。朱国恩提到王恩庆,说是这批书画的交易中心之一,已回天津定居。杨仁恺马上赶赴天津,继而寻得卫贤《高士图》线索。 )

( 《高士图》卷

五代,卫贤作,绢本,设色,

纵134.5厘米,横52.5厘米

本幅无款识,卷前有宋徽宗赵佶瘦金书标题“卫贤高士图”,描绘汉代隐士梁鸿与妻孟光“相敬如宾、举案齐眉”的故事,其尺寸与唐五代时屏风画面大体近似。《宣和画谱》记载北宋内府共收藏有6幅卫贤《高士图》,为六扇屏风画面,分别画黔娄、楚狂、老莱子、王仲孺、于陵子、梁伯鸾六位隐士,有学者认为《高士图》可能是这六扇屏风画之一。但到北宋时已将6幅改为长卷,其后仅存此图。

卫贤(生卒年不详,活动于公元10世纪),五代南唐画家,长安(今陕西西安)人。善界画,被称为唐以来“第一能手”。此图虽为主题人物画,实则集山水、人物、建筑画为一体。山石多用干笔皴擦,注意用墨色的深浅对比,强调峰岫的凹凸和凝重的质感,石上干笔点苔的技法更是独创。房屋和木栏栅篱用界笔描绘。“界笔”是中国古代建筑、家具、舟车画中描绘直线的工具,为一圆形笔套,作画时将毛笔放在套里,只露出毫尖,然后将其靠在直尺上移动,毫尖露出的长短决定线条的粗细。本幅被称为今天我们能见到的传世卷轴画中年代最早的以界笔“植柱构梁”的建筑画迹之一。

卫贤《高士图》卷为立幅,但装裱成手卷形式,即自右向左横向展示以便于案头观赏,属北宋内府“宣和装”。宋徽宗赵佶对宫内书画旧藏进行重新装裱,并亲自题写标签,世称“宣和装”。其装裱格式为:卷前有绫天头和黄绢隔水,骑缝处押朱文“御书”葫芦形印。隔水上有赵佶亲书题签,签上押朱文双龙图案印,另在本幅与后黄绢隔水上钤“政和”、“宣和”骑缝印。后黄绢隔水与拖尾纸上押“政”、“和”朱文连珠印,押尾纸正中押九叠文“内府图书之印”大方印。以上徽宗印玺共计7处,世称“宣和七玺”。

此图曾经宋周密《云烟过眼录》、明张丑《清河书画舫》、清孙承泽《庚子销夏记》、安岐《墨缘汇观》、《石渠宝笈·续编》、阮元《石渠随笔》等书著录,因此被认定是一件递藏有绪、鉴定界公认的五代卫贤真迹。据杨仁恺《国宝沉浮录——故宫散佚书画见闻考略》载,1952年3月,长春市公安局发现一些居民和古玩商人有从伪满皇宫流散出来的书画,东北人民政府组成工作组赴长春回收,杨仁恺是工作组的重要成员。清查从“国兵”朱国恩开始,他是小白楼之劫的主角之一。朱国恩提到王恩庆,说是这批书画的交易中心之一,已回天津定居。杨仁恺马上赶赴天津,继而寻得卫贤《高士图》线索。 )

明 吕纪 残荷鹰鹭图轴

明 吴伟 歌舞图轴

( 《四季花卉图》轴(局部)

明,徐渭绘,纸本,墨笔,纵144.7厘米,横81厘米

图中画藤花、梅、芭蕉、牡丹、秋葵、竹、水仙、兰等花草树木,缀以大块湖石。花草皆以草法挥写,题以“老夫游戏墨淋漓,花草都将杂四时。莫怪画图差两笔,近来天道彀差池”之句。徐渭(1521~1593年),初字文清,改字文长,号天池山人、青藤道士等,山阴(今浙江绍兴)人。出生于封建官吏家庭。在家乡中秀才之后,屡试不第,但因他才华横溢,诗书画全能,又多结交文人名士,因此名声渐渐显赫。后来被浙闽总督胡宗宪召入府中做幕僚,代胡写了不少奏章文牍,有的还受到皇帝夸奖,轰动了京师。对于沿海抗倭事也多参与筹划。后来胡宗宪被逮下狱,徐渭怕祸及自己,精神一度失常,尝以巨锥刺耳深数寸,未死。又以锤击肾囊碎之不死,此后便时疯时好。后因杀死妻子入狱,经朋友相助保释出狱。晚年以书画为生,抱愤而卒。徐渭在诗文、书画、戏剧创作方面都造诣精深,自评“吾书第一,诗二,文三,画四”。其书法取苏轼、米芾笔意而自成一格,字体奔放。在水墨大写意花卉方面继承梁楷、林良、沈周诸家写意花鸟画的风格,运笔放纵豪爽,施墨淋漓大胆,不求形似求生韵。在大写意绘画上以卓越的成就与陈道復并称“青藤白阳”。著有《会稽县志》、《笔玄要旨》、《徐文长全集》。

)

( 《四季花卉图》轴(局部)

明,徐渭绘,纸本,墨笔,纵144.7厘米,横81厘米

图中画藤花、梅、芭蕉、牡丹、秋葵、竹、水仙、兰等花草树木,缀以大块湖石。花草皆以草法挥写,题以“老夫游戏墨淋漓,花草都将杂四时。莫怪画图差两笔,近来天道彀差池”之句。徐渭(1521~1593年),初字文清,改字文长,号天池山人、青藤道士等,山阴(今浙江绍兴)人。出生于封建官吏家庭。在家乡中秀才之后,屡试不第,但因他才华横溢,诗书画全能,又多结交文人名士,因此名声渐渐显赫。后来被浙闽总督胡宗宪召入府中做幕僚,代胡写了不少奏章文牍,有的还受到皇帝夸奖,轰动了京师。对于沿海抗倭事也多参与筹划。后来胡宗宪被逮下狱,徐渭怕祸及自己,精神一度失常,尝以巨锥刺耳深数寸,未死。又以锤击肾囊碎之不死,此后便时疯时好。后因杀死妻子入狱,经朋友相助保释出狱。晚年以书画为生,抱愤而卒。徐渭在诗文、书画、戏剧创作方面都造诣精深,自评“吾书第一,诗二,文三,画四”。其书法取苏轼、米芾笔意而自成一格,字体奔放。在水墨大写意花卉方面继承梁楷、林良、沈周诸家写意花鸟画的风格,运笔放纵豪爽,施墨淋漓大胆,不求形似求生韵。在大写意绘画上以卓越的成就与陈道復并称“青藤白阳”。著有《会稽县志》、《笔玄要旨》、《徐文长全集》。

)

明 沈周 柳荫坐钓图轴

明 祝允明 行草书词轴

( 《秀石疏林图》卷

元,赵孟頫绘,纸本,墨笔,

纵27.5厘米,横62.8厘米

赵孟頫(1254~1322年),元代画家、书法家,字子昂,号松雪、水精宫道人,吴兴(今浙江省湖州市)人。宋宗室,14岁时以父荫补真州百户参军,入元出仕,曾任翰林侍读学士、荣禄大夫等职,卒赠魏国公,谥文敏。他对诗文音律无所不通,书画造诣极为精深,乃元代的画坛领袖。

赵孟頫绘竹石,强调“以书法入画”,此幅绘古木新篁生于平坡秀石之间,以飞白法画石,以篆书法绘树,纯用水墨表现,是其“书画同源”之理论在绘画实践中的具体体现,也是元代文人画最有代表性的作品之一。尾纸(又名“拖尾”,是书画手卷的一部分,位于后隔水之后。用镶料纸接成,主要用以加大手卷的轴心圆周,以适于在手中把玩并起到保护画心的作用,同时可供鉴赏者题写跋语)自题七言绝句:“石如飞白木如籀,写竹还于八法通。若也有人能会此,方知书画本来同。子昂重题。”这是赵孟頫关于绘画与书法笔墨相通之理论的名句,对后世文人画的影响至深。但既说是“重题”,可知这里还不是此诗出处,或说出于题柯九思的画,但已不可见。《秀石疏林图》为元代文人画竹起到了典型的示范作用,其后的吴镇、倪瓒、顾安、柯九思等人在其影响之下,各有特色。

此画曾经明清官府递藏,后入岭南,为伍元惠、罗天池所鉴藏;后为近代浙江湖州南浔富商庞莱臣收藏,1953年经国家文物局征集入故宫。

)

( 《秀石疏林图》卷

元,赵孟頫绘,纸本,墨笔,

纵27.5厘米,横62.8厘米

赵孟頫(1254~1322年),元代画家、书法家,字子昂,号松雪、水精宫道人,吴兴(今浙江省湖州市)人。宋宗室,14岁时以父荫补真州百户参军,入元出仕,曾任翰林侍读学士、荣禄大夫等职,卒赠魏国公,谥文敏。他对诗文音律无所不通,书画造诣极为精深,乃元代的画坛领袖。

赵孟頫绘竹石,强调“以书法入画”,此幅绘古木新篁生于平坡秀石之间,以飞白法画石,以篆书法绘树,纯用水墨表现,是其“书画同源”之理论在绘画实践中的具体体现,也是元代文人画最有代表性的作品之一。尾纸(又名“拖尾”,是书画手卷的一部分,位于后隔水之后。用镶料纸接成,主要用以加大手卷的轴心圆周,以适于在手中把玩并起到保护画心的作用,同时可供鉴赏者题写跋语)自题七言绝句:“石如飞白木如籀,写竹还于八法通。若也有人能会此,方知书画本来同。子昂重题。”这是赵孟頫关于绘画与书法笔墨相通之理论的名句,对后世文人画的影响至深。但既说是“重题”,可知这里还不是此诗出处,或说出于题柯九思的画,但已不可见。《秀石疏林图》为元代文人画竹起到了典型的示范作用,其后的吴镇、倪瓒、顾安、柯九思等人在其影响之下,各有特色。

此画曾经明清官府递藏,后入岭南,为伍元惠、罗天池所鉴藏;后为近代浙江湖州南浔富商庞莱臣收藏,1953年经国家文物局征集入故宫。

)

明 唐寅 钱塘景物图轴

明 文徵明 行书陋室铭轴

明 文徵明 曲港归舟图轴

明 陈道复 瓶莲图轴

明 王宠 草书诗

明 仇英 归汾图卷

明 徐渭 四季花卉图轴

明 董其昌 楷书诗轴

明 董其昌 赠稼轩山水图轴

明 赵左 《山水图》轴

(望山垂钓)

明 沈士充 寒林浮霭图轴

明 蓝瑛 仿王蒙山水图轴

明 陈洪绶 升庵簪花图轴

清 项圣谟 听松图轴

清 王铎 行书临汝帖轴

清 王时敏 虞山惜别图轴

清 王鉴 溪亭山色图轴

清 王翬 夏五吟梅图轴

清 吴历 拟古脱古图轴

清 恽寿平 双清图轴

清 王原祁 丹台春晓图轴

清 程正揆 江山卧游图卷

清 傅山 草书诗轴

清 弘仁 西岩松雪图轴

清 髡残 雨洗山根图轴

清 朱耷 行书弇州山人诗轴

清 石涛 云山图轴

清 陈卓 山水楼阁图轴

清 郑簠 隶书七绝诗轴

清 梅清 莲花峰图轴

清 谢遂 寒林楼观图轴

清 禹之鼎 月波吹笛图卷

清 张若澄 静宜园二十八景图卷

清 李方膺 游鱼图轴

清 华岩 桃潭浴鸭图轴

清 金农 隶书陶秀

实清异录轴

清 黄慎 漱石捧砚图轴

清 罗聘 剑阁图轴

清 袁江 蓬莱仙岛图轴

清 刘墉 行书诗轴

清 翁方纲 行书论绛帖卷

清 桂馥 隶书轴

清 邓石如 隶书新洲诗轴

清 伊秉绶 行书临帖轴

清 钱杜 紫琅仙馆图轴

清 何绍基 行书题画梅轴

清 任熊 麻姑献寿图轴

清 赵之谦 行书八言联

清 任颐 苏武牧羊图轴

(文 / 王星) 第二轮锦衣武英殿书画夜行